È forse una delle più notevoli esperienze di scoperta offerte ai visitatori stranieri, quella d’inoltrarsi nel quartiere commerciale del mercato notturno di Pettah, in prossimità del centro della capitale commerciale e culturale dello Sri Lanka. La gremita Colombo, così chiamata all’epoca dei Portoghesi come traslazione dall’originale termine Kolon thota, succeduta nel suo ruolo amministrativo dall’adiacente Sri Jayawardenepura Kotte nel 1982. Sebbene basti volgere lo sguardo allo skyline dei rispettivi insediamenti, per comprendere dove risieda ancora oggi il polo sincretistico delle diverse religioni nazionali. Allorché inoltrandosi nella scacchiera disegnata tra i siti residenziali, gli uffici multipiano e le vocianti radure del tessuto urbano, ci si trova innanzi d’improvviso ad edifici totalmente iconici che tendono a riassumere il ricco retaggio culturale della società isolana. Luoghi come l’alta chiesa cristiana di Wolvendaal, curiosamente dedicata alla pregressa infestazione di sciacalli nella corrispondente radura (erroneamente definiti wolves in seguito all’arrivo degli Olandesi) o il tempio Hindu di Sri Ponnambalavaneswarar con il suo gopuram monumentale, la trapezoidale porta decorativa rappresentativa dei siti di culto dell’India Meridionale. Mentre per quanto concerne la nutrita collettività dei singalesi fedeli alla tradizione dei Dawudi Bohora, depositari dello sciismo ismailita islamico importato dallo Yemen a partire dal X secolo d.C, non ci sono grossi dubbi su quale possa essere il principale ambiente architettonico di riferimento. Non appena ci s’imbatte nelle cupole appuntite della cosiddetta Moschea Rossa, la cui forma vagamente simile alle riconoscibili “cipolle” della tradizione Musulmana viene coadiuvata da un singolare cromatismo delle linee geometricamente sovrapposte; scelta chiaramente insolita dell’architetto Habibu Lebbe Saibu Lebbe che ne curò il progetto a partire dall’anno 1908, con l’intento esplicito di evocare piuttosto l’immagine di un melograno, frutto citato per tre volte nel Sacro Corano in qualità di simbolo e prezioso dono del Paradiso. Sgargiante presenza situata tra palazzi totalmente privi di ulteriori particolarità latenti, la notevole costruzione, quasi escheriana nella sua complessità inerente, incorpora dunque elementi dell’architettura indo-iranica risalente al XIX secolo, mutuata in modo indiretto dalle creazioni poste in opera durante i lunghi anni coloniali del Raj britannico. Ma essa è soprattutto la fondamentale risultanza, in modo ancor più significativo, di un’interpretazione fortemente personale del bello, quasi naïf nell’inconfondibile spontaneità del proprio autodidatta e misterioso creatore. In modo tale da costituire un faro unico all’interno del tessuto cittadino, nonché una delle attrazioni maggiormente memorabili per chi tenta di conoscere la complessa stratigrafia di Colombo dalle sue caratteristiche tangibili ed i beni culturali immanenti…

architetti

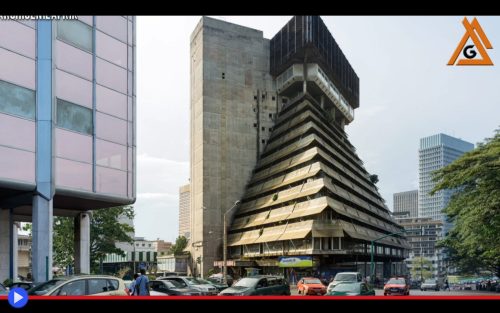

L’alta ziggurat di Abidjan, faro eclettico nella metropoli del modernismo africano

Rappresenta una fondamentale anomalia nello sviluppo estetico ed architettonico del Novecento, il fatto che dal nulla si riuscito a emergere uno “stile internazionale” o maniera tipica di costruire i grattacieli, del tutto privo di creatività nella progettazione in quanto conforme alla descrizione di massima che corrisponde ad un rettangolo, svettante verso il cielo. E che in qualche maniera insidiosa, replicato all’infinito nelle capitali e principali megalopoli del mondo, tale approccio abbia risucchiato l’energia del senso comune, relegando soluzioni alternative ai vezzi di creativi che lavorano fuori dal coro, tanto spesso criticati o incompresi dai passanti urbani delle larghe strade antistanti. Quasi come se l’esistenza di una cultura distintiva, stilemi o metodi espressivi singolari, potesse costituire il peccato fondamentale dei popoli, direttamente contrapposto al trionfo dell’anonimato e la modernità futura. Pensate per conferma al grande architetto veronese Rinaldo Olivieri (1931-1998) ed in modo particolare al suo lascito di maggiore rilevanza storica, il centro commerciale con uffici nei ballatoi e residenze ai piani superiori della Pyramide di Abidjan del 1973, agglomerato principale e fino a dieci anni dopo tale data anche il centro amministrativo della Costa d’Avorio. Opera che trae una diretta ispirazione dalle capanne coniche dei popoli oriundi nonché la geometria astratta di talune statuette di epoca pre-coloniale originarie di queste terre, eppure inserita a pieno titolo nel movimento architettonico del Brutalismo, così strettamente associato alla perdita delle misura umana ed i distopici paesaggi urbani della fantascienza post-modernista. Il che in un certo senso trova giustificazione a posteriori nell’aspetto attuale dell’edificio, colosso alto 14 piani dal lato di 80 metri, i cui 80.000 metri quadri troppo difficili da affittare sono diventati a partire dagli anni ’90 rifugio per i senza tetto, e in seguito una cattedrale derelitta di quello che avrebbe potuto essere, se soltanto le peggiori profezie non avessero trovato il modo e la ragione di realizzarsi. Visioni relative all’insorgenza dell’economia di scala nel settore dell’agricoltura intensiva, relegando gli anni del miracolo ivoriano nell’esportazione di cacao e caffè a nostalgica memoria del passato. Mentre il potere economico che aveva un tempo ambito a trasformare questa città nella New York dell’Africa Occidentale andava scemando, rendendo in tal modo lo sforzo relativo al mantenimento di opere come questa del tutto impossibile da estendere fino all’inizio del nuovo millennio. E le pareti di beton (cemento) macchiate dall’umidità e lo smog iniziavano a riflettere gli spazi interni derelitti e cadenti…

Sotto il suolo dello stadio, lo scheletro incompiuto della Torre quasi-Eiffel di Londra

Quattro fori verticali, oscuri e quasi totalmente ingombri, di detriti, ghiaia aggrovigliati resti di vegetazione. Nient’altro che gli ennesimi, profondi scavi oltre la scorza della superficie londinese, sopra cui l’esponenziale crescita della città britannica per eccellenza propagò le sue propaggini, coprendo ciò che era per dar spazio a quello che sarebbe diventato. Un luogo di gioia, si, divertimento. Di scontri epici per il piacere delle moltitudini. E non ci sono dubbi che lo stesso Edward Watkin, facoltoso Baronetto, membro del Parlamento, capitano d’industria controllore di ben nove (nove!) linee ferroviarie, sarebbe rimasto profondamento colpito dall’arco metallico reticolare dell’odierno Wembley Stadium, sostegno per un tetto che riesce a fare a meno di colonne, travi o altri opachi elementi capaci d’ostruire l’osservazione della partita. Eppure, “Perché non costruire qualcosa capace di svilupparsi maggiormente verso l’alto?” Si sarebbe assai probabilmente chiesto dal pulpito dell’Oltretomba. “Il primato in quel particolare campo, ancora oggi, sembrerebbe appartenere ai soliti, implacabili, fieri oltre ogni ragionevolezza… Francesi!”

Nessuno può d’altronde potrebbe individuare con cognizione di causa la sequenza logica d’eventi o considerazioni, attraverso cui questa figura sorprendentemente accantonata dalla storia giunto all’età di 72 anni guardò dall’altra parte della Manica e decise che a partire da quel fatidico momento, il suo campo d’investimento sarebbe stato lo sviluppo di un parco dei divertimenti. Oltre al superamento del record conseguito soltanto tre anni prima nel corso dell’Esposizione Universale parigina, con la gremita inaugurazione di quello che potremmo tranquillamente definire come il primo grattacielo europeo. Acquistato dunque un appezzamento di terreno presso il sobborgo ai margini, un villaggio di periferia con soli 200 abitanti noto in epoca medievale come Wemba Lea, egli chiamò presso i suoi uffici alcuni dei più rinomati architetti dell’epoca. Esponendo in modo esauriente le sue direttive, inclusi giardini, giostre, laghetti per escursioni acquatiche ma soprattutto, un ago acuminato all’indirizzo delle nubi, sotto forma di struttura per lo più metallica che potesse superare con largo avanzo l’ambizione quasi utopica della Tour. Con forse la più significativa delle sue missive indirizza, nello specifico, a Monsieur Gustave Eiffel in persona, il quale non esitò a rispondere: “Devo purtroppo rifiutare la sua generosa offerta. Se progettassi adesso un edificio più alto, temo che il popolo di Francia non mi considererebbe più il buon francese che io spero di essere.” Il che costituiva un eufemismo alquanto blando, per ciò che avrebbe indotto i più integralisti dei suoi compatrioti a chiedere l’impiego della sempre popolare, non ancora del tutto arrugginita ghigliottina del Champ-de-Mars. Lungi dal perdersi d’animo per tale contrattempo, l’industriale dai lunghi trascorsi decise allora di fare quello che chiunque altro avrebbe immaginato a quel punto: indire un concorso, capace di attirare l’attenzione di tutto il regno…

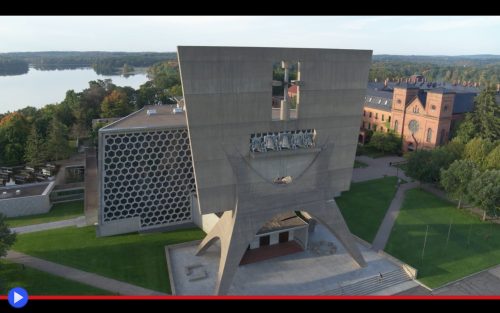

L’alta insegna di cemento che protegge l’astronave cattolica del Minnesota

Forti mura grigie costruite sulla base del criterio di resistenza. Dove domina la forma di montanti parabolici ed interconnessi, traforati per permettere alla luce di passare attraverso. Questo è il “bunker” con la forma di possente parallelepipedo, la cui facciata principale orientata a nord avrebbe ricevuto poca luce negli orari più prossimi all’alba e al tramonto. Se non fosse stato grazie all’edificazione della propria controparte, un insolito edificio piatto e largo la cui costruzione si avvicina largamente a quella di un pannello che voleva accogliere messaggi pubblicitari o slogan politici di qualche tipo. Se non fosse per la sua natura totalmente scarna concepito per riflettere i raggi solari all’interno, dominata unicamente dalla sagoma di quattro campane. Ed al di sopra di queste, una croce tridimensionale che passa attraverso.

Siamo largamente abituati allo stereotipo statunitense, che individua cattedrali nel deserto nella guisa d’imponenti meraviglie, costruite per ragioni differenti lungo il ciglio delle lunghe arterie cementizie, strade interstatali che conducono attraverso il vasto nulla. Per essere il singolo paese maggiormente popoloso d’Occidente, in effetti questa confederazione che occupa in larghezza buona parte di un’intero continente ha larghi spazi dove la natura riesce a farla da padrona ed altre zone intermedie, per lo più rurali eppure oggetto di maestosi ed imponenti progetti edilizi. Fabbriche, centrali elettriche, centri commerciali, opere d’arte. Oppure luoghi dal significato spirituale eminente, come punti di convergenza d’intere comunità religiose destinate a crescere nel tempo. Una di questi fu senz’altro, già pochi anni dopo la sua nascita, il convento benedettino di San Giovanni, fondato a sud di St. Cloud con l’arrivo di cinque rappresentanti della congregazione americana-cassinese dalla Pennsylvania, nella cosiddetta Beautiful Valley, durante l’anno del Signore 1856. Il che avrebbe portato nel giro di un paio di decadi, mediante l’investimento di facoltosi devoti, alla costruzione del cosiddetto quadrangolo, dominato da una svettante chiesa con due campanili gemelli. In un luogo destinato a ricevere nel tempo l’appellativo di Collegeville, per la prestigiosa università cattolica che avrebbe aggiunto nel 1883 i propri edifici al decentrato complesso sul ciglio dell’Interstatale 94. Il che avrebbe visto aumentare drasticamente verso l’inizio del secolo il numero dei membri della congregazione presenti in un dato momento, motivando il progressivo acquisto di ulteriori terreni e l’edificazione di strutture architettoniche addizionali. Verso una direzione destinata a raggiungere il punto di ebollizione all’inizio degli anni ’50 del Novecento, nel momento in cui diventò letteralmente impossibile pronunciare una messa a cui fossero presenti tutte le letterali centinaia di membri attivi dell’istituto allo stesso tempo. Allorché l’intraprendente abate Baldwin Dworschak, dovendo scegliere una strada per arginare il problema, decise di percorrere una strada che praticamente nessun altro avrebbe scelto al suo posto: indire un concorso, chiamando a parteciparvi architetti di larga fama internazionale, affinché una commissione dei suoi confratelli potesse trovarsi a valutare le diverse opzioni a disposizione. Il risultato sarebbe stato qualcosa che nessuna istituzione religiosa di tale entità, fino a quel momento, aveva potuto desiderare di possedere prima di quel particolare momento…