Molti sono i modi per intrattenere un gruppo di soldati impegnati in una difficile campagna in terra straniera, laddove le alternative calano drasticamente quando ci si trova nel XVI secolo, al comando di un’armata composta quasi esclusivamente da samurai. Guerrieri dediti al rispetto di un sofisticato codice, che limita e profondamente condiziona le maniere in cui è possibile deviare dalla probità convenzionale, pur potendo compiere le azioni più efferate al servizio del proprio signore, inviato dal kampaku Hideyoshi (il “consigliere” dello Shōgun) a conquistare la penisola coreana. Sto parlando nella fattispecie di Shimazu Yoshihiro, secondo figlio di Takahira che almeno dal 1572, aveva assunto una posizione di preponderante importanza all’interno del suo clan. Dalla quale lavorando alacremente, e dando prova di notevoli capacità di comando, aveva contribuito all’unificazione dell’isola del Kyushu e successivamente si era trovato alla testa dei 7.000 soldati soprannominati “i demoni Shimazu” capaci di sconfiggere nel 1598 a Sacheon un’armata di 37.000 uomini al servizio dell’impero dei Ming. Imprese impegnative che lasciavano ben poco tempo all’intrattenimento, sebbene come ogni grande leader, egli comprendesse bene l’importanza di far riposare di tanto in tanto la spina dorsale del suo esercito, composta nonostante i presupposti da esseri umani con aspirazioni, interessi e talvolta famiglie in fiduciosa attesa dall’altra parte dello stretto mare. Ecco l’idea, dunque, che sarebbe passata alla storia di un particolare luogo strettamente legato al culto della sua personalità guerriera, consistente nell’adattamento a un pubblico adulto di un qualcosa di strettamente collegato all’esperienza delle giovani generazioni giapponese: il combattimento tra cosiddetti mushi (虫) ovvero insetti, ovvero piccole creature di diverso tipo, inclusive di svariate tipologie di artropodi e/o vermi di terra. Categoria entro la quale, dopo presumibile lunga disanima ed analisi delle possibili alternative, Yoshihiro o il proprio incaricato individuarono il possibile miglior rappresentante negli esemplari femmina della specie dei ragni Argiope amoena (絡新婦 – jorogumo, letteralmente “ragno prostituta”) creature dal diametro di 10-11 mm e l’addome dalla riconoscibile livrea aposematica gialla e nera, oltre all’abitudine di posizionarsi formando una lettera “X” sopra la loro ragnatela quasi perfettamente circolare. Carnivori decisamente aggressivi, all’interno del proprio ambiente, tanto che pur essendo privi dell’istinto a combattersi per avere priorità del territorio o in materia d’accoppiamento, risultano naturalmente inclini a comportarsi in maniera vicendevolmente ostile se s’incontrano, col semplice obiettivo (spesso inconcludente) di riuscire a fagocitarsi a vicenda. Ottimo punto di partenza, in parole povere, per provvedere a metterne un paio alle contrapposte estremità di un ramo, permettendo di scommettere su quale riuscirà nel giro di pochi secondi a uscirne vincitore, generalmente finendo per scaraventare l’avversario nella rete di sicurezza sottostante. Un tipo di spettacolo, insomma, non particolarmente facile da dimenticare ancorché mai menzionato nelle cronache al di fuori del sopracitato contesto, attraverso il quale sembrerebbe aver approdato, almeno dagli anni ’50 dello scorso secolo, presso la ridente cittadina di Kajiki, nell’odierna prefettura di Kagoshima. Il solo ed unico luogo al mondo in cui si tiene regolarmente (Covid permettendo) l’annuale gran torneo del Kumo Gassen (クモ合戦 – Battaglia dei Ragni) finalizzata a rievocare questa antica usanza, su possibile analogia degli scontri tipicamente amati dai bambini tra i grossi coleotteri volanti, spesso individuati come possibile origine dell’idea dei Pokémon, tra cui non mancano di certo creature ispirate al reale mondo prototipico dei mushi in senso tradizionale. Tra cui questi particolari ragni, tra tutti, spiccano ampiamente in termini di eleganza e precisione dei movimenti…

sumo

Il fulmine cecoslovacco che sfidò i giganti del sumo

Come plurime diramazioni dell’albero di ciliegio, l’influenza della cultura giapponese si dipana attraverso l’Asia, l’Europa e il resto del mondo. Certe volte, attraversando fasce disallineate e campi trasversali d’interesse, qualche altra, rilasciando un seme che può giungere a portare crescite del tutto inaspettate. Sapevate, a tal proposito, che nell’intera nazione Cecoslovacca, a partire dal 1997, sono state fondate ben 10 differenti scuole di sumo? Svariate delle quali a Praga in Repubblica Ceca, nei dintorni della quale oggi alcuni sognano la futura trasformazione di una fabbrica dismessa in stadio per la pratica di quest’antica arte marziale, nei fatti il primo ad essere edificato fuori dall’arcipelago d’origine, all’altro capo del mondo. Per ragioni la cui analisi, allo stato attuale dei fatti, sfuggono all’umana comprensione. Senza finanziamenti governativi, senza gli incentivi normalmente riservati ad altri sport, specialmente se si tratta di una disciplina olimpica, la complessa arte del combattimento nel dohyō, arena-tempio dalla forma circolare, è prosperata grazie alla passione di un’elite, capace di convincere e portare sotto la sua ala un’intera potenziale generazione di praticanti. Ed è proprio sulla base di una simile struttura, sociale, culturale e fortemente sentita, che ebbe modo di prendere forma l’esperienza personale di Pavel Bojar alias Takanoyama Shuntarō, secondo il nome ricevuto presso il proprio campo d’adozione come uno dei pochi, pochissimi combattenti europei. All’interno di un mondo che al di sopra di ogni altro, nella percezione generalista, sembrerebbe il frutto di un sentire fortemente nazionalizzato ed unico, l’irripetibile conseguenza di una lunga serie di specifiche circostanze. Eppure colui noto come “l’Onorevole Montagna” (significato letterale di taka-no-yama; 隆の山) si spostò in Giappone nell’anno 2000 all’età di soli 17 anni, vincendo un campionato giovanile per riuscire ad esser accettato nella heya di Naruto nella prefettura di Chiba, gestita dall’ex campione assoluto (yokozuna; 横綱) Takanosato Toshihide. Sotto la cui ala protettrice e grazie ai cui insegnamenti, avrebbe stabilito numerosi record molto significativi, senza tuttavia riuscire mai ad accedere alle vette più irraggiungibili di quel ragguardevole consesso di guerrieri.

Ritiratosi quindi nel 2014 all’età di 31 anni, a seguito di una serie di sconfitte sfortunate costategli una grave retrocessione, oggi Takanoyama resta sorprendentemente famoso in entrambi i suoi paesi, incluso quello d’adozione e soprattutto online, dove i video di alcuni suoi combattimenti ritornano virali ad intervalli imprevedibili, spesso accompagnati da sottotitoli quali “Combatti usando la furbizia, non la forza” oppure “Le dimensioni contano, ma solo nella mente”. Per una ragione molto semplice, immediatamente chiara: la strabiliante differenza di dimensioni tra il rikishi (力士) della Repubblica Ceca dal peso di “appena” 98 Kg per 1.87 cm di altezza e i suoi avversari, spesso in grado di sfiorare i 200 Kg. Questo perché come in molti sanno, il sumo non ha divisioni per categorie di peso, ragion per cui attraverso i secoli la fisicità considerata più desiderabile è stata considerata quella in grado di abbassare e stabilizzare il più possibile il baricentro umano, impedendo all’avversario di avere la meglio con la semplice forza bruta dei propri ferrei muscoli nascosti sotto gli strati di adipe rosato. Detto questo e nonostante tutto, in epoca moderna c’è stato un certo numero di campioni capaci di violare le regole di questo assunto, dimostrandosi perfettamente in grado di supplire all’assenza di peso con la propria prontezza di riflessi e tecnica personale. Personaggi in mezzo a cui figura, a pieno titolo, l’europeo Takanoyama…

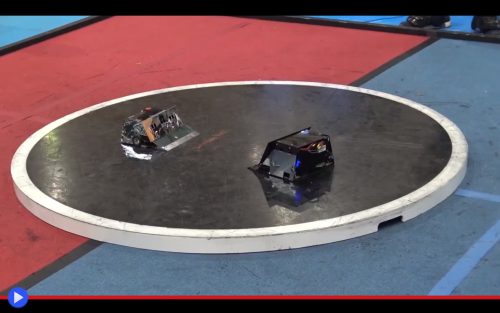

La frenetica battaglia dei micro-sumo

Il celebre Yokozuna noto come Kitanosato, ormai prossimo alla fine della carriera, valutò la sua collocazione nel centro del dohyo, il sacro cerchio entro cui si sarebbe svolto il combattimento. Dinnanzi a lui, il massiccio Takanozan, pesante il doppio di lui, dai lineamenti marcatamente est europei. Dietro il suo nome di battaglia dal suono tradizionale, l’inaspettata verità: questo guerriero è un polacco. “Proprio così” pensò Kitanosato con un vago senso di nostalgia: “Finiti sono i tempi in cui raggiungere lo status di più grande lottatore del Giappone, ti rendeva automaticamente il più forte del mondo.” Anche questo è il progresso, e lo accoglieremo con gioia. Se significa che lo sport supremo non dovrà perire. L’arbitro, vestito in giacca e cravatta invece che con la divisa da gyōji risalente all’epoca del medioevo Ashikaga scrutava impettito la scena, quando d’un tratto inviò il segnale d’inizio, attraverso uno speciale telecomando a raggi infrarossi. Takanozan, senza esitare neppure un attimo, spalancò le braccia nodose aprendo le sue “mani” a mò di bandiere samurai, sperando così d’ingannare, quindi spingere l’avversario. Nelle prime fasi del torneo questa tattica l’aveva reso imbattuto, eliminando molti fieri guerrieri provenienti dai cinque continenti. Ma Kitanosato, in quel momento, ebbe un’ispirazione: i lunghi anni di pratica gli avevano infatti insegnato che i lottatori più massicci avevano la tendenza a caricare immediatamente con la furia del Drago, senza impiegare la scaltrezza e l’agilità della Fenice. Quindi, il veterano di 1.000 battaglie fece un rapido passo di lato, mentre il treno in corsa del suo nemico sbuffava e gridava la furia disarticolata. Portato spietatamente innanzi dal principio fisico dell’inerzia, il lottatore polacco frenò le sue membra gommate nel tentativo di fermarsi, Ma talmente ingente era la forza infusa nella sua carica, e così massiccia la forma della sua scocca, che non riuscì in alcun modo a farlo. Inciampando nel bordo del dohyo, Takanozan subì un cappottamento, mentre lo sportello delle batterie si apriva e quest’ultime rotolavano via, lontano. Una vittoria su tutta la linea. In quel preciso istante, Kitanosato si rese conto di aver difeso il titolo con successo, nell’anno del suo ultimo exploit. A quel punto per festeggiare, iniziò la sua danza di guerra a 5 metri al secondo, rimbalzando come la pallina di un flipper fuori misura tutto attorno al tondo biancastro che definiva il momento più importante della sua vita. Forse, dopo tutto, l’unico che contasse qualcosa tra un’accensione e l’altra. “Winner: Japan” dichiarò l’altoparlante. Il pubblico della prestigiosa arena del Ryōgoku Kokugikan, per una volta, gridava la sua esultanza come fosse indemoniato dallo spirito del Dio Hachiman-jin/Yahata no kami…

Ci sono molti motivi per cui i robot rivestono un ruolo di primo piano nella cultura del Giappone: perché sono moderni, complessi, ingegneristicamente rilevanti. Perché richiedono abilità nella costruzione, ed ancor più cognizioni per raggiungere lo stato di grazia di un impiego ideale. Ma il loro significato più profondo, a mio parere, va rintracciato nella religione. Quella tradizionale di un popolo, secondo cui gli oggetti e i luoghi possono essere infusi di spiriti (o kami) la cui natura elude la mera esistenza umana. Secondo la religione dello shintoismo, in cui non esiste altro aldilà che questo stesso mondo, sperimentato attraverso il residuo postumo del reikon, la nostra anima immortale. E il folklore di questo paese è pieno di miti in cui una statua o un pupazzo prendono vita, per correggere un torto o compiere il volere postumo di colui che li aveva un tempo posseduto. Occasionalmente, lo stesso succede con gli animali (vedi le derivazioni mostruose di cani e gatti, che tanto spesso diventano protagonisti dei moderni cartoni per la Tv). La questione del robo-sumo, tuttavia, trova una collocazione altamente specifica e piuttosto diversa dall’usuale. Niente, in questi design, risulta effettivamente essere concepito per suscitare un senso di grazia e simpatia. Troppo importante, e impossibile da ignorare, è il richiamo possente della vittoria. Ci sono molte variazioni progettuali, ma tutte basate sullo stessa filosofia di fondo: essere il più rapidi, piccoli e forti possibili, con un’altezza dal suolo tale da impedire il passaggio di un singolo foglio di carta. Un po’ come nel celebre e mai dimenticato programma British degli anni ’90, Robot Wars. La quale tecnica non esclude, naturalmente, una certa quantità di fantastiche trasformazioni al momento in cui si riceve il segnale del Via.

Di tali impreviste meraviglie se ne possono osservare diverse, insieme alle alternative più tradizionali, in questo formidabile montaggio di molti video reperiti online, messo insieme dall’utente Robert McGregor (Twitter: @id_r_mcgregor) con il titolo di ロボット相撲 (Robotto Sumō) in cui la rapidità quasi frenetica del montaggio si specchia nello stile del combattimento tra i piccoli protagonisti della scena, per lo più appartenenti alla categoria internazionale robotica del cosiddetto Mega Sumo, dalla misura massima di 20×20 cm complessivi. Mentre le alternative ancor più piccole possono ridurre la questione fino ai 2,5 cm di lato, passando per diversi scalini intermedi. Sarà dunque evidente come la versione robotica di questo sport abbia poco o niente ha da spartire con la sua controparte umanoide, non basandosi neppure in parte sulla preparazione fisica e dietistica che consente di aumentare a dismisura la resistenza del proprio baricentro innato. Soltanto l’obiettivo, resta lo stesso…

Come inizia il sumo

Due rikishi, guerrieri potentissimi e massicci, che disseppelliscono la sostanza del momento. Sotto un tempio virtuale, l’imprescindibile struttura superiore di un santuario shintoista. Circondati dai quattro simboli e colori delle direzioni cardinali. Sappiamo già tutto di loro, come di ciò che viene dopo, perché è impossibile restare impassibili di fronte alla furia stessa dei terribili elementi, ridotti alla versione antropomorfa di una tale sacra scena. Mai nessuno si ricorda, invece, degli yobidashi. Tutti gli inservienti, gli artigiani specializzati, coloro che preparano il terreno usato per l’evento; peccato. Perché fanno un mestiere molto interessante. Un po’ come i giardinieri di uno stadio, però senza erba e senza spalti! Ma con molta sapienza delle epoche alle spalle. Per capirli davvero, occorrerà comprendere la loro pura essenza.

Traccia un segno cosmico con il pennello, demiurgo della nipponica esteriorità, partendo presso il centro esatto dello spazio: come una linea diagonale, questo abisso scuro, fatto con l’inchiostro dell’impegno e della convinzione. Sotto di esso, a media altezza e quasi perpendicolare, un secondo contrapposto, assai più breve, per il resto identico d’aspetto. Sembrerà una lambda o la torre Eiffel, questo kanji, l’ideogramma. Entrambe le sue componenti, la coppia di quei segni, appoggeranno saldi sulla Terra, ovvero il fondo definito dal tuo foglio. Ci siamo, hai terminato? Ebbene hai scritto hito人, uomo. Ma se pure il tratto breve del disegno calligrafico dovesse apparire assai meno importante del suo vicino, ai nostri occhi di profani, questo non significa che possa scomparire dalla composizione. Senza un tale inchiostro solido a fargli da sostegno, come potrebbe, la sua lunga e fiera controparte, stare dritta in verticale? Cadrebbe subito, è sicuro. Il tratto lungo sono i due lottatori di sumo, per metafora corrente. Quello breve, coloro che gestiscono il contesto. L’autista della metropolitana che conduce il manager fino in centro Kyoto, per assistere all’incontro. E tutti gli altri.

C’è la certezza, per molti di noi, che a questo mondo esistano dei metodi, diversi in base alla cultura, per comunicare con gli Dei. Cominciamo, per chiarezza, con quello più prossimo all’Europa. “Il mio corpo è un tempio, l’immagine perfetta del Creatore”. Unico, come l’edificio di Re Salomone, la fortificata origine di una visione che permane ancora: siamo frutto della costola di un Antenato, che a sua volta derivava dalla Terra e dalla mano di qualcUno. Quel qualcUno, ad oggi, ancora ci ascolta e ci comprende, proprio perché siamo fondamentalmente come LUI; per questo è nostro dovere sacrosanto, in tale universale concezione, essere belli, saggi, equilibrati. Succinti e piacevoli, per quanto ci è possibile. L’idea di partenza che sostiene il concetto monoteistico di preghiera si basa, fondamentalmente, sulla ricorsività dei metodi espressivi e dei modelli. Perfetta simmetria! Ci sono poi remote terre, come l’esotico Giappone, dove la visione delle Cose ha una sorgente differente. È priva di una forma chiara e definita, ma fluida, sfuggente: ci sono kami, ci sono mostri e draghi sommersi, spiriti del cielo e della terra. C’è Buddha che li osserva quieto, meditabondo e lì accanto c’è pure ogni profeta della Bibbia, perché no, intento a mescolarsi con gli apostoli del Nuovo Testamento. Sincretismo e commistione.

n tale poliedrica visione delle Cose, non può bastare più il singolo tempio, di un comune corpo umano, per pregare veramente a fondo. Occorre la creazione di un contesto magico, spirituale, in grado di coinvolgere lo sguardo degli Dei richiesti, di volta in volta e per ciascuna singola occorrenza. Che fortuna! Proprio a questo serve il sumo.