Una struttura moderna, situata non troppo lontano dal porto di Stoccolma, proprio lì dove l’intera storia ebbe il suo inizio, svolgimento ed epilogo a dir poco tragico ed inaspettato. Dal grosso capannone con il tetto inclinato, apprezzabile già a notevole distanza, si erge quindi l’intera alberatura di un veliero, di un’apprezzabile color rosso vermiglio. Anticipazione dell’oggetto più incredibile contenuto all’interno, un letterale “palazzo” di tre piani in legno, ricoperto di sculture policrome di imperatori, eroi, mostri mitologici e belve. Perché questo è il museo marittimo della Vasa, la più importante ed intatta nave mai ritrovata nelle fredde acque dei mari del Nord. Dopo essere rimasta sepolta in salamoia, per un lungo periodo di esattamente 333 anni.

Fin dalla loro prima implementazione a bordo di uno scafo navigante, i cannoni e le altre armi da fuoco ebbero un ruolo di primo piano nello svolgimento di ogni tipo d’ingaggio da parte delle marine militari di tutto il mondo. Ma in una maniera che riusciva a configurarsi, a partire dall’introduzione in Francia dei primi portelloni di fuoco sulle murate dei vascelli all’inizio del XVI secolo, come una modalità accessoria di soppressione del nemico, prima dell’atto principale che continuava ad essere ritenuto l’assalto fisico da parte di un equipaggio armato di tutto punto. Nient’altro che un’evoluzione, in altri termini, del concetto di conflitto marittimo anticamente teorizzato dallo stesso Giulio Cesare, che traeva giovamento, senza essere effettivamente portato alle sue estreme conseguenze, dall’impiego coordinato delle catapulte. Venne un giorno, tuttavia, in cui le cose apparivano destinate a cambiare e nessuno sembrò maggiormente attrezzato per rendersene conto che il re Gustavo II Adolfo di Svezia (dominio: 1594-1632) detto “il Grande” per aver ereditato, e saputo combattere con estrema perizia, tre guerre dal suo insigne padre e predecessore, con la Russia, la Danimarca e la Polonia. Sono questi gli anni della Stormaktstiden o “Era del Grande Potere” ovvero la graduale costruzione da parte di un piccolo paese nordico di quella che possiamo definire una delle più efficienti macchine da guerra marittime dell’Europa settentrionale. Ma a partire dal 1625, gli eventi sembravano aver preso una piega inappropriata: il naufragio accidentale di un’intero gruppo di navi nella baia di Riga, seguìta due anni dopo da una sonora sconfitta ad opera delle forze polacche nella battaglia di Oliwa, in cui andò persa anche l’ammiraglia svedese “Tigern” (Tigre), avevano convinto l’esperto sovrano e comandante militare che era venuto il momento di cambiare le cose, e farlo in un modo che avrebbe cementato la sua posizione dominante all’interno dello scenario bellico dell’Europa continentale.

L’idea era semplice, nonché rivoluzionaria: cambiare radicalmente il modo in cui le navi da guerra venivano costruite, massimizzando la quantità di cannoni a bordo che avrebbero potuto far fuoco nello stesso momento e contro lo stesso bersaglio, per mettere a segno l’attacco che prendeva il nome temibile di bordata. Non più indirizzata contro il nemico, quindi, con l’obiettivo di ammorbidirne le difese e il desiderio di resistenza, ma di affondare il suo battello in modo immediato e totalizzante. In altri termini distruggerlo, senza nessuna possibilità d’appello. Tale auspicabile eventualità ebbe dunque in breve tempo l’occasione di prendere una forma ed un nome, nel progetto della nuova nave ammiraglia Vasa (Fascina, da un elemento presente nello stemma araldico della casata di Svezia) commissionata al rinomato costruttore di Stoccolma Henrik Hybertsson. Personalità già dimostratosi capace di guadagnarsi il ragno di maestro, ed una fama abbastanza grande da potersi rifiutare nel 1625, una volta contattato dall’ammiraglio reale Klas Fleming, di dedicare tutta la sua attenzione alla costruzione di una nuova squadriglia di navi medio-piccole mirate a sostituire quelle perse nel naufragio di Riga. Cogliendo invece in modo entusiastico l’occasione, soltanto l’anno successivo, di curare la posa in opera di un nuovo galeone della lunghezza di 35 metri, che fosse in grado di affrontare in combattimento qualsiasi altro vascello della sua Era. Questo era il decreto del sovrano il quale andò ben oltre, nel caso presente, i limiti considerati ragionevoli del suo particolare campo esperenziale…

guerra

Paracadutisti 1944: il vecchio trucco della moto estratta dal cilindro del prestigiatore

Mentre il grosso della forze statunitensi sbarcavano sulle spiagge Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, anche loro avrebbero dovuto preparare il campo per l’invasione. Il cielo sopra la città di Arnhem era attraversato da strisce di fuoco, zigzaganti in mezzo alle nuvole di fumo prodotte dai colpi d’artiglieria e le colonne frutto di una lunga mattinata di bombardamenti in quel fatale 6 giugno di guerra senza quartiere. Il rombo continuativo nel tempo dei Flakpanzer, cannoni motorizzati tedeschi, faceva a gara col motore del bombardiere Lancaster assegnato a trasportare sopra l’obiettivo la sesta squadra della 1° Divisione aviotrasportata britannica. Incaricata, assieme ai loro commilitoni, di catturare gli obiettivi strategici a nord dell’insediamento fortemente militarizzato. Scendendo lentamente sotto l’ombrello tondo del paracadute, il sergente Williams si guardò attorno, identificando le forme riconoscibili dei suoi compagni e soprattutto, le capsule CLE con all’interno l’equipaggiamento più pesante. Oggetti oblunghi dalla lunghezza approssimativa di 1,7 metri ed un diametro di 40 cm, migliorati in occasione dell’operazione Market Garden con l’aggiunta di un dispositivo fumogeno di colore rosso, affinché i membri umani dell’assalto aviotrasportato potessero affrettarsi a raggiungerli una volta a terra, evitando di dover affrontare i tedeschi armati solamente dei rispettivi mitra compatti Sten. Anche perché il loro peso di fino a 159 Kg, sensibilmente superiore a quello dei soldati, faceva si che spesso fossero separati da loro durante la discesa, e dovessero venire rintracciati in una dolorosa e rischiosissima corsa contro il tempo. Un’improvvisa raffica di vento, tuttavia, rischiava in quel momento di fare anche peggio di così; Williams vide con i suoi stessi occhi, Ronald e Kenneth venire allontanati via verso il punto d’incontro, laddove lui stesso veniva spinto in direzione delle postazioni nemiche. Svelte forme grigie si assembravano sotto di lui, nel sottobosco. Ebbe appena il tempo di riconoscere le uniformi del kampfgruppe incaricato di difendere le postazioni militari, quando un breve attimo di terrore si trasformò in rassegnazione: appena a terra… Avrebbe gettato le armi e si sarebbe arreso. Quali altre possibilità gli rimanevano, ahimé? Con il progressivo avvicinarsi delle cime degli alberi, tuttavia, riconobbe l’inconfondibile rumore di un cilindro che rompeva i rami sotto di lui. Possibile che… Matematicamente, c’erano esattamente 4 possibilità su 10 che si trattasse di QUELLA cosa! Eppure Williams preparò il coltello, per tagliare appena possibile le corde del paracadute. Avrebbe tentato la sorte, fino all’ultimo minuto di quella dannata guerra.

“Achtung, STOP! Gib auf!” Le grida rimbombavano tra i tronchi, mentre apriva lo sportello della capsula adagiatosi a lato. E con occhi increduli, scorse tutto quello che aveva sempre desiderato: una ruota, quindi un’altra e in mezzo un semplice apparato motorizzato. Con un lieve grugnito, il sergente fece rotolare fuori gli appena 32 Kg del piccolo veicolo, affrettandosi a tirare su il manubrio e bloccarlo grazie all’apposito paletto a molla. I primi colpi d’avvertimento stavano venendo sparati in aria, ma Williams non se ne curò eccessivamente. A quel punto, era un uomo con una speranza: in pochi attimi, fu facile estendere la sella in posizione di guida, evitando di mettersi a cavalcioni dello strano oggetto, poiché ben sapeva che l’unico modo per farlo partire era a spinta! Fortunatamente, innanzi a se si presentava una piccola radura. Con quattro, cinque, sei passi, la Welbike era avviata. Soltanto pochi secondi, ora… Mentre i tedeschi convergevano verso la fonte dell’improvviso rumore, Williams rilasciò la frizione, balzando in avanti verso quella che riteneva essere la posizione dei suoi alleati. Il tutto per tutto: chi cade è perduto. “WROOOM, grazie mille, colonnello Dolphin!”

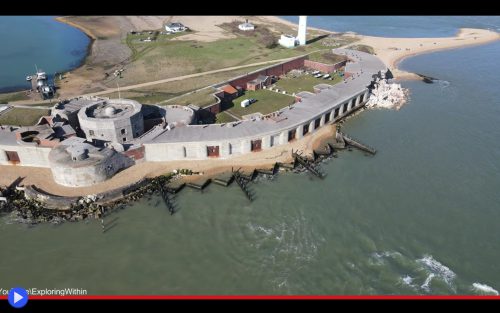

2021: un crollo improvviso minaccia il forte marittimo di Enrico VIII

Una scena particolarmente spiacevole quella che si sarebbe presentata di fronte agli occhi dei primi visitatori della giornata, durante cui sarebbe sopraggiunta l’inevitabile chiusura dell’edificio, le guide dell’associazione Amici del Castello di Hurst e gli addetti della commissione British Heritage, incaricati di ispezionare lo stato dei fatti successivamente alla lunga tempesta verificatosi nel corso della notte dello scorso 26 febbraio 2021. Il giorno in cui l’antico edificio, capace di resistere alle mire espansionistiche di Francia e Sacro Romano Impero, le guerre rivoluzionaria e napoleonica, nonché i grandi conflitti mondiali del ‘900, si era infine arreso al più inesorabile degli avversari: il semplice trascorrere del tempo, coadiuvato dai corsi e ricorsi delle maree, pioggia, neve e grandi ondate, capaci di erodere un poco alla volta la stessa terra e ghiaia sopra cui poggiano le sue fondamenta risalenti al Rinascimento. Nient’altro che quel Hurst Spit, striscia a forma di mezzaluna dalle origini naturali ma collocata strategicamente all’ingresso della grande insenatura nota come Soylent posta a ridosso dell’isola di Wight, che avrebbe potuto concedere a un’ipotetica forza di spedizione navale un passaggio privo di ostacoli fino alle importanti città portuali di Portsmouth e Southampton. Stiamo parlando, in altri termini, di una delle principali porte dell’Inghilterra meridionale, ponendo le basi della costruzione di un bastione destinato a sorgere, tra tutte le epoche possibili, durante il regno di un sovrano dalla vita familiare particolarmente turbolenta.

Era dunque il 23 maggio del 1533 quando il re Enrico VIII d’Inghilterra ottenne dall’arcivescovo di Canterbury l’annullamento del suo matrimonio con Caterina d’Aragona, che si era dimostrata incapace di concedergli un figlio maschio, scatenando una serie di eventi che avrebbero portato al più grande scisma religioso della sua epoca, non prima di mettere l’intero paese diplomaticamente sotto assedio. Non ci volle molto infatti perché Carlo V, nipote dell’ex-regina, cogliesse l’occasione per inviare una serie di minacce all’indirizzo delle isole settentrionali, cogliendo anche l’occasione per allearsi con l’antico nemico francese in preparazione di un’imminente possibile invasione. Nel 1539 quindi il re Tudor, che si era nel frattempo già risposato altre due volte, proclamò un editto utile come deterrente di guerra, chiamato device (strumento) per la fortificazione del Soylent mediante la costruzione di quattro fortezze: Calshot, Cowes Est ed Ovest e al centro di tutto questo, la possente batteria difensiva di Hurst, destinata a raggiungere il completamento dopo tre anni di lavoro nel 1544. Il cosiddetto “castello” aveva tuttavia un’aspetto sensibilmente diverso nel XVI secolo rispetto a quello dei nostri giorni, presentandosi come poco più di una bassa e larga torre, con tre bastioni attorno e 26 pezzi d’artiglieria di varie dimensioni, tra cui saker, culverine, semi-cannoni e bocche di fuoco navali. Il forte si rivelò prevedibilmente molto costoso da gestire, con un capitano, il suo vice, 12 artiglieri, 9 soldati ed un addetto al trasporto delle munizioni, diventando inoltre superfluo alla stipula di una pace duratura con la Francia nel 1558, dando inizio al più lungo periodo di pace tra le due nazioni a memoria d’uomo. Iniziò, quindi, il lungo periodo di declino inframezzato da restauri ed ampliamenti, in questo luogo che la storia semplicemente non poteva accettare di lasciare al suo destino…

L’elegante manovra gravitazionale del missile anti-nave russo P-800 Oniks

La storiografia guerriera è piena di grandi prove di abilità con l’arco, a evidente prova dell’errore intrinseco in quello stereotipo secondo cui colpire il nemico a distanza sarebbe stato “poco cavalleresco” o in qualche modo indesiderabile dinnanzi all’eventualità encomiabile di combatterlo all’arma bianca. Primaria, nell’iconografica narrativa dell’arazzo di Bayeux (1066) è la figura dell’arciere normanno che colpisce il re inglese Harold Godwinson all’occhio, vincendo istantaneamente la battaglia. Così come il personaggio giapponese di Nasu no Yoichi del clan dei Minamoto risolse uno dei maggiori conflitti navali della guerra Genpei (1180-1185) abbattendo il morale nemico dopo aver perforato in maniera impeccabile un ventaglio posto in cima ad un palo sul ponte della nave ammiraglia dello schieramento avversario. Ed altrettanto numerosi e significative sono le figure mitologiche che avrebbero potuto ispirarlo, come il dio cinese dell’arceria Hou Yi, che all’origine dei tempi perforò nove dei dieci soli che bruciavano la superficie della Terra o il divino guerriero Arjuna, a cui nel Mahabharata veniva attribuita una faretra magica che non esauriva mai frecce. Episodi che riassumono, ed in qualche modo riescono a costituire il prototipo ammirevole, di quella strana qualità che il famoso studioso degli scritti di Omero e veterano del secondo conflitto mondiale, Bernard Knox, definiva la “terribile bellezza della guerra” scevra di residui sentimentalismi o residue percezioni relative alle sue implicazioni meno evidenti.

E c’è senz’altro qualcosa di magnifico, leggendario persino, nella maniera in cui il tecnologico protagonista di questo video esegue il gesto che più di ogni altro gli riesce meglio, essendo stato la base stessa della sua progettazione principale: alzarsi in volo, per proiettare quella distruttiva volontà in avanti e verso il bersaglio definito al centro di quel vortice di fumo, fiamme e incomparabile rombo di tuono. Eppure non c’è nulla, in tale processo, che si richiami al drammatico e riconoscibile arco disegnato dalla traiettoria di un dardo convenzionale, o persino quello di un normale proiettile d’artiglieria: troppo lontano siamo giunti, a questo punto, dall’originale percezione di quanto debba contare la normale progressione fisica degli eventi, eccessivamente perfezionata risulta essere la metodologia ingegneristica che qui trova la sua più perfetta e iconica realizzazione. Mentre il missile Oniks (“Rubino”) si solleva dal suo tubo di lancio in maniera perfettamente verticale per circa una ventina di metri, quindi vira bruscamente verso Terra nella maniera ritenuta proficua dal suo bureau d’origine sin dai primi test verso la fine degli anni ’80, l’NPO Mashinostroyeniya di Reutov, vicino Mosca. E come l’infernale manifestazione di un piccione viaggiatore inviato da Lucifero in persona, cambia il senso del suo viaggio in direzione orizzontale. Fino alla drammatica realizzazione della sua spietata verità.

Stiamo parlando, per essere chiari, del moderno “dardo” o missile balistico creato con un singolo e fondamentale obiettivo: colpire un obiettivo avverso allo schieramento tattico delle forze messe in campo dai Russi, preferibilmente in un contesto marittimo/costiero ma non solo, grazie alla funzionalità di base offerta dal veicolo capace di trasportare e lanciare direttamente l’avanzato sistema d’arma da 3 tonnellate di peso, l’autocarro K-300P Bastion-P. Il quale prima di realizzare la sua principale ragion d’essere, come ha già potuto fare più volte nel corso della storia bellica recente (e non sto parlando SOLO di esercitazioni) punta i suoi tubi di lancio direttamente verso il cielo, in quella che sarebbe un’evidente sfida rivolta alle nubi e il volo insostanziale degli uccelli. Se non fosse per la capacità del missile di eseguire, in maniera pressoché perfetta, una delle manovre più importanti associate ai primi fondamentali minuti dell’esplorazione spaziale…