Raccontano le rassegne della stampa risalenti al 1994, che un ladro straordinariamente abile imperversava nella notte a Pechino. Nel corso di un singolo mese, il misterioso personaggio svaligiò dozzine di appartamenti nei distretti di Dongcheng e Xicheng, arrampicandosi sui muri, correndo sui tetti e penetrando facilmente all’interno delle finestre lasciate aperte agli ultimi piani. In un risvolto particolarmente imprevisto, l’uomo venne dopo alcuni mesi avvistato ed inseguito dalla polizia in un vicolo cieco. Allorché balzando senza nessun tipo di difficoltà, egli sembrò sollevarsi e prendere il volo, smaterializzandosi al di sopra degli altrui sguardi ipnotizzati dalla scena. Tanto che a seguito di quel momento, iniziò a circolare una bizzarra voce tra i locali: che il malfattore potesse essere la diretta reincarnazione di Li San la Rondine, eroe popolare dei romanzi Wu Xia di epoca Ming e Qing. Un’assoluta fantasia, ovviamente: giacché il tipico protagonista delle storie di arti marziali (武) e cavalleria (俠) avrebbe dovuto costituire un paladino dei giusti e protettore della responsabilità confuciana, guidato ad atti di benevolenza dalla quieta consapevolezza del valido equilibrio tra il Cielo e la Terra. Non certo un criminale agevolato dal possesso di un’abilità superiore alla media, derivante dal mero allenamento senza un appropriata bussola morale da impiegare come supporto. Qualcosa di eccezionale si era palesato tuttavia nel quotidiano, ed i più colti cominciarono a evocare nuovamente una parola ormai prossima all’oblio: QingGong (轻功) ovvero, l’Abilità della Leggerezza. Un’idea potente e intrinseca nell’approfondimento delle doti fisiche del corpo umano, lungamente praticata dalle discendenze ancestrali del sapere di Shaolin, Wudang, Emei e Qingcheng. Tanto stratificata e complessa, in effetti, da essere raccolta in un unico corpus di discipline e denominata tramite quel termine soltanto retroattivamente, a seguito della nascita di una coscienza nazionale tra il XVII e XVIII secolo d.C. All’interno di classici frequentemente citati come il Gujin tushu jicheng (古今圖書集成) del 1725, “Collezione Completa di figure e libri dei tempi antichi e moderni” in cui un estensivo capitolo viene dedicato alle tecniche di agilità, salto, movimento e leggerezza marziale. Con un’apparente contraddizione in termini, per quanto concerne quest’ultima voce: non è forse vero che il peso di una persona è una diretta conseguenza della sua massa? E per quanto sia possibile addestrarsi nel compiere un salto, ciò è uno sforzo necessariamente limitato dal bisogno di raggiungere un determinato livello di condizioni fisiche, piuttosto che filosofiche o puramente mentali. Eppure la suprema consapevolezza vuole, così come ben sapevano gli antichi Maestri, che i fattori comprimari all’obiettivo potevano essere profondamente interconnessi, alla maniera dei due draghi leggendari eternamente in lotta tra le nubi in tempesta, intrecciati con le loro scaglie nel feroce tentativo di ghermire la perlacea sfera che conduce all’immortalità…

storia

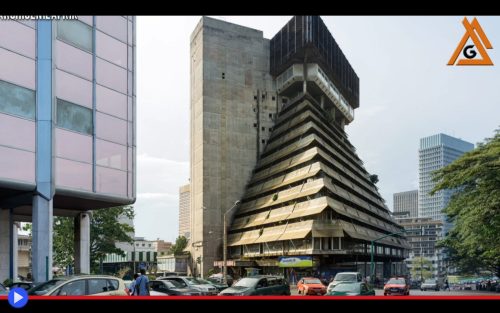

L’alta ziggurat di Abidjan, faro eclettico nella metropoli del modernismo africano

Rappresenta una fondamentale anomalia nello sviluppo estetico ed architettonico del Novecento, il fatto che dal nulla si riuscito a emergere uno “stile internazionale” o maniera tipica di costruire i grattacieli, del tutto privo di creatività nella progettazione in quanto conforme alla descrizione di massima che corrisponde ad un rettangolo, svettante verso il cielo. E che in qualche maniera insidiosa, replicato all’infinito nelle capitali e principali megalopoli del mondo, tale approccio abbia risucchiato l’energia del senso comune, relegando soluzioni alternative ai vezzi di creativi che lavorano fuori dal coro, tanto spesso criticati o incompresi dai passanti urbani delle larghe strade antistanti. Quasi come se l’esistenza di una cultura distintiva, stilemi o metodi espressivi singolari, potesse costituire il peccato fondamentale dei popoli, direttamente contrapposto al trionfo dell’anonimato e la modernità futura. Pensate per conferma al grande architetto veronese Rinaldo Olivieri (1931-1998) ed in modo particolare al suo lascito di maggiore rilevanza storica, il centro commerciale con uffici nei ballatoi e residenze ai piani superiori della Pyramide di Abidjan del 1973, agglomerato principale e fino a dieci anni dopo tale data anche il centro amministrativo della Costa d’Avorio. Opera che trae una diretta ispirazione dalle capanne coniche dei popoli oriundi nonché la geometria astratta di talune statuette di epoca pre-coloniale originarie di queste terre, eppure inserita a pieno titolo nel movimento architettonico del Brutalismo, così strettamente associato alla perdita delle misura umana ed i distopici paesaggi urbani della fantascienza post-modernista. Il che in un certo senso trova giustificazione a posteriori nell’aspetto attuale dell’edificio, colosso alto 14 piani dal lato di 80 metri, i cui 80.000 metri quadri troppo difficili da affittare sono diventati a partire dagli anni ’90 rifugio per i senza tetto, e in seguito una cattedrale derelitta di quello che avrebbe potuto essere, se soltanto le peggiori profezie non avessero trovato il modo e la ragione di realizzarsi. Visioni relative all’insorgenza dell’economia di scala nel settore dell’agricoltura intensiva, relegando gli anni del miracolo ivoriano nell’esportazione di cacao e caffè a nostalgica memoria del passato. Mentre il potere economico che aveva un tempo ambito a trasformare questa città nella New York dell’Africa Occidentale andava scemando, rendendo in tal modo lo sforzo relativo al mantenimento di opere come questa del tutto impossibile da estendere fino all’inizio del nuovo millennio. E le pareti di beton (cemento) macchiate dall’umidità e lo smog iniziavano a riflettere gli spazi interni derelitti e cadenti…

Il globo misterioso custodito dentro l’abbazia creata per esporre il Paradiso della Sapienza

Nelle vaste sale silenziose della biblioteca del complesso abbaziale di San Gallo, riccamente decorate ed affrescate nello stile di una società ormai desueta, strane brezze e strani sentimenti si aggirano nelle ore successive al tramonto. I putti sopra gli scaffali e scrutano da dietro i capitelli questi spiriti del mondo, che si affacciano dalle costine degli antichi manoscritti. E gli affreschi sul soffitto, con le scene sacre iscritte in uno schema geometrico particolarmente raffinato, paiono animarsi di una luce mistica latente. Mentre nell’angolo lontano da ogni porta o finestra, il sarcofago egiziano della mummia Shep-en-Isis, figlia del sacerdote Pa-es-tjenfi (le voci sulla discendenza faraonica furono da sempre esagerate) volge il proprio guardo all’indirizzo dell’orpello che fin troppo bene conosce. Sfera sormontata da una ruota di carro, in realtà sestante usato al fine d’impostare le costellazioni, ricoperta da fedeli rappresentazioni tra mostri, pesci e draghi enormi di quelle che vorrebbero sembrare le masse dei continenti. Ah, stupefacente immaginarlo: che la Terra possa essere, una sfera? Lungo l’arco inverso che sostiene il meccanismo, immagini di sovrani e studiosi. Soltanto anni di vagabondaggi hanno permesso alla sopìta rediviva, tra le pagine di quella stessa sacra istituzione, di scoprirne l’epoca di appartenenza, associandola al nome: Cesare, Alessandro Magno e Solimano il Magnifico, come patroni della classe degli esploratori. Tolomeo e Copernico, a rappresentare gli studiosi. Ercole ed Orione, eroi perduti. Ed a seguito di questi, uno spazio vuoto, seguìto da un ritratto di quello che poteva essere soltanto Archimede, scienziato e matematico dell’Antica Grecia. Ma con abiti inadatti ed una posizione impropria nell’ideale progressione dell’artista tutt’altro che inattento per quanto concerne i dettagli della sua creazione. Dunque Shep-en-Isis pensa e interroga di nuovo tale personaggio della wunderkammer dalle proporzioni monumentali. “Dimmi la tua storia, o Sapiente.” Ricevendo questa volta una tenue risposta, stranamente pronunciata in lingua tedesca: “Noi crediamo nello spirito e nelle questioni divine dell’intelletto, il cuore ed i poteri naturali che l’uomo non può in alcun modo sperare di comprendere. Ma tale creatura, nello stesso tempo, è completamente corrotta per quanto concerne alcuna comprensione universale del Bene.” Strana, misteriosa enunciazione nichilista. Capace d’evocare, in modo trasversale, ascendenze filosofiche di una matrice ben più moderna. “Oh, grandioso Pitagorico, rivelami allorquando la tua verità celata. Quando esattamente, nel proseguo della tua esistenza postuma intercorsa, hai scelto di ri-convertirti alla Riforma dei Luterani?” Ecco allora la suprema convergenza, dei momenti e i vortici d’ignoto e conoscenza. L’abnorme miracolo dei tempi che si compie tra le pagine del tempo, mentre il volto di quella figura in qualche modo camuffata, lentamente, cominciò a mutare…

Il dinosauro volante di Barling, triplano costruito per affondare una corazzata

Una tavola illustrata figura nella grande sala del Museo Nazionale Aerospaziale di Washington D.C, recante la dicitura “Copyright 1921, by The Chicago Tribune”. È un fumetto in cui un uomo in uniforme dal ponte di una nave ne osserva un’altra che affonda e si lamenta: “Un bersaglio stazionario e privo di difese, eppure guarda quanto ci hanno messo a bombardarlo!” Mentre nel secondo riquadro, un aviatore in volo risponde con doppia sottolineatura: “Si, ma noi l’abbiamo affondato, giusto?” Un semplice eufemismo, banalizzato e ironico, di quello che potremmo definire come un punto di svolta nella storia dei conflitti armati umani. Giacché per la prima volta era stato dimostrato come, nel campo della guerra su larga scala, il predominio aereo potesse battere quello dei mari, abbattendo essenzialmente l’ultima barriera rimasta nella costituzione di una branca delle Forze Armate dedicata a implementare questa specifico aspetto delle operazioni strategiche contemporanee. Ciascuna delle principali potenze nazionali nella prima parte del Novecento coltivò un significativo sforzo di ricerca o vari tipi di think tank finalizzato a dare forma al cambiamento, con diverse figure chiave incaricate di dar lustro all’idea. Compito rivestito principalmente, negli Stati Uniti, dal generale Billy Mitchell, eroe decorato della Grande Guerra famoso per i suoi difficili rapporti con i capi di stato maggiore, che l’avrebbero portato di fronte alla corte marziale nella seconda parte della sua carriera. Un’avversione la cui origine potrebbe essere rintracciata proprio nel frangente oggetto delle vignette del Tribune, verificatosi nel corso del Progetto B, prova tecnica da egli pianificata consistente nell’affondamento intenzionale della corazzata tedesca catturata SMS Ostfriesland, in un’operazione condotta all’inizio di quell’anno producendo risultati che potremmo definire al tempo stesso un successo e una delusione. La seconda, in modo particolare, derivante dall’allungamento dei tempi previsti, a fino a due giorni di laboriosi tentativi a largo di Virginia Beach in Florida, tanto che i detrattori della tesi di Mitchell ormai credevano sinceramente che l’impresa non potesse riuscire. E soprattutto per il modo in cui la stampa, in breve tempo, avrebbe ricevuto aggiornamenti dai superbi collaboratori del generale, trasformando l’episodio in un’opportunità di esporre le tensioni sussistenti tra i diversi capi militari del paese. Con il suo carisma e la dialettica ben collaudata, Mitchell riuscì tuttavia a ottenere una considerevole influenza da questa vittoria, soprattutto nella cerchia di determinati ambienti politici e organizzativi. Riuscendo a ricevere il via libera nella realizzazione di quella che per tanto tempo aveva costituito un’importante aspirazione di carriera: la costruzione di un primo esempio di bombardiere strategico, il tipo d’aereo concepito per raggiungere bersagli distanti, colpirli senza alcuna possibilità di salvezza, e quindi ritornare presso la sua base ben lontana dalle linee nemiche. Operazione destinata a rivelarsi, d’altro canto, molto più difficile di quanto prospettato…