Vi sono prove pratiche del fatto che il superamento delle aspettative sia la fondamentale aspirazione del perfetto uomo d’affari, universalmente dedito al raggiungimento di uno stato di eccellenza, vicendevolmente favorevole a se stesso e la contemporanea società indivisa. La domanda che occorrerebbe tuttavia porsi, se possibile, è: “Le aspettative di Chi?” Forse del cliente finale, che contava sull’ottenimento di un prodotto conforme… Oppure dei suoi stessi familiari, abituati ad una vita di fondamentali privilegi… O ancora, perché no, i propri preziosi dipendenti. Uomini e donne la cui vita è stata resa valida ed interessante, dall’appartenenza professionale ad una grande organizzazione e l’adorazione possibile di un marchio, più grande delle singole parti che hanno avuto l’iniziativa di renderlo importante. Henry Ford, padre dell’automobile moderna nonché famoso ideologo, eclettico filosofo della società ed agguerrito antisemita, credeva fermamente nell’inesistente distinzione tra questi tre sentieri. Giacché ogni singola mansione all’interno dei suoi stabilimenti aziendali veniva remunerata generosamente, grazie alla creazione de facto del sistema di un salario minimo antecedente di oltre mezzo secolo all’introduzione normativa di quel concetto. Così che anche il più umile operaio sotto l’egida del grande Padre capitalista potesse permettersi di acquistare, volendo, le automobili che contribuiva a costruire.

Fermamente convinto nella sua visione, nella seconda metà degli anni ’20 l’uomo che avrebbe in seguito ispirato indirettamente, coi suoi scritti e il suo giornale, parte dei contenuti del Mein Kampf hitleriano decise quindi di dimostrare al mondo che un simile approccio metodologico avrebbe potuto condurre all’avanzamento della qualità della vita in “Qualsiasi paese illuminato dallo stesso Sole” potendo nel contempo perseguire un obiettivo in grado di accrescere la sua già notevole ricchezza terrena. Vuole il corso della Storia infatti, che nel periodo tra i due conflitti mondiali il vasto Impero Britannico potesse disporre di un quasi assoluto monopolio nella fornitura di gomma, utilizzata quotidianamente per la creazione di pneumatici, grazie alla celebre quanto proficua introduzione di alcuni semi dell’albero Hevea brasiliensis nei vasti territori d’Oriente da parte dell’esploratore Henry Wickham, dove il fondamentale materiale si era trasformato in un’esportazione primario di Ceylon, Sri Lanka, Malesia e Singapore. Per un percorso oggettivamente tortuoso che il potente e rispettato Ford pensò bene d’invertire ritornando alle origini, giacché se tale vegetale proveniva dall’America Meridionale, perché mai non avrebbe dovuto costituire un fondamentale appannaggio degli Stati Uniti territorialmente assai più prossimi alla fonte? Finalità che egli scelse di perseguire attraverso il metodo forse meno intuitivo, ed al tempo stesso più ambizioso a disposizione: la creazione di una company town, città creata in basi ai crismi di quel marchio e attorno agli stabilimenti necessari, nel bel mezzo della foresta amazzonica nello stato brasiliano di Parà, lungo il corso del fiume Tapajós. Un piano che sembrava estremamente valido nel giungere a fornire, ben presto, gli estensivi dividendi da lui auspicati…

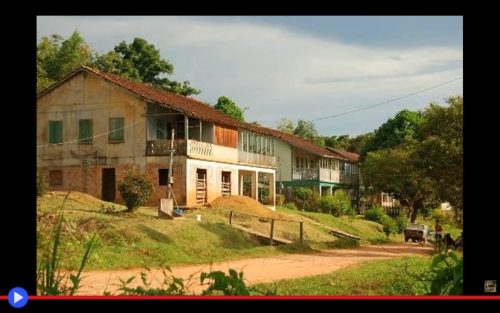

L’obiettivo era d’altronde duplice e la creazione di quella che sarebbe stata molto appropriatamente denominata Fordlandia trovò il proprio pretesto anche nella convinzione diffusa all’epoca che esporre le maestranze native ai privilegi e benefici della società occidentale avrebbe fatto di loro dei produttivi, malleabili servitori di quello stesso, oggettivamente superiore stile di vita comunitario. Tanto che una volta acquisito per un periodo di 99 anni il vasto terreno di 10.000 Km quadrati, dietro lauto pagamento allo stato di circa 250.000 dollari dell’epoca oltre ad una percentuale del 9% sui profitti futuri, ebbe l’iniziale premura di far edificare le migliori infrastrutture possibili in quel contesto: un ospedale all’avanguardia, per combattere la diffusione delle condizioni cliniche e patogene allora diffuse tra i nativi; una scuola per l’educazione dei loro figli; abitazioni dignitose, luoghi e punti di ristoro; luoghi d’intrattenimento tra cui un cinema e una pista da ballo, dove si potesse praticare la quadriglia di cui era Ford era un sincero estimatore fin dagli anni della sua gioventù. Vennero dunque assunti abili e provati amministratori americani, con un proprio quartiere dedicato, da cui supervisionare la vita quotidiana dei circa 7.000 abitanti/dipendenti a cui si chiedeva un preciso orario lavorativo nonché, come prerogativa necessaria, l’aderenza alle appropriate norme di comune decenza e l’astinenza completa dall’assunzione di alcolici. Implementate simili misure, si diede quindi il via alla piantagione, nelle ampie ma scoscese radure situate nell’interfaccia tra la città e l’infinito mare verde dell’Amazzonia. Le cose andarono, fin da subito, malissimo. I ritmi di una simile organizzazione, costruita sulla base dell’idealizzato contesto urbano nordamericano, semplicemente non si adattavano al clima e le condizioni lavorative dell’entroterra brasiliano. Con gli addetti alla piantagione che avrebbero preferito svolgere le proprie rispettive mansioni poco prima dell’alba e dopo il tramonto, piuttosto che cuocere sotto il sole cocente delle ore diurne, come in qualsiasi lavoro d’ufficio rappresentativo del cosiddetto mondo civilizzato. Inoltre essi, disdegnando gli svaghi offerti dall’amministrazione, costituirono ben presto un insediamento abusivo dall’altra parte del fiume, dove il gioco d’azzardo, la prostituzione e la vendita di alcolici prosperavano in maniera crescente. Lo stesso cibo offerto nella mensa, a base di hamburger ed avena in base ad una dieta progettata dallo stesso Ford, non piaceva ai dipendenti che lamentavano frequenti mal di stomaco e disagi persistenti. Entro il 1930 dunque lo scontento di coloro che non riuscivano ad adattarsi alle norme imposte dall’alto raggiunsero dunque lo stato di ebollizione, con una serie di proteste relativamente contenute fino all’insorgere di una vera e propria rivolta. Era dicembre di quell’anno quando, malauguratamente, gli amministratori decisero che da quel momento i pasti sarebbero stati serviti nello stile di una caffetteria, risparmiando in questo modo sullo stipendio dei camerieri a beneficio delle altre maestranze. Il che causò un’imprevisto cortocircuito per l’oltraggio percepito da parte dei lavoratori, ovvero la proverbiale ultima goccia, seguìta dal sollevamento dei machete posseduti dal popolo di Fordlandia che iniziò sistematicamente a demolire parte delle infrastrutture e delle loro stesse residenze. Gli americani presenti in-loco, ritirandosi su un’imbarcazione per fuggire all’ira della folla, dovettero quindi attendere l’arrivo dell’esercito aerotrasportato, affinché potesse essere ristabilito l’ordine cittadino.

Da quel momento Henry Ford, che non aveva mai visitato il suo possedimento brasiliano né l’avrebbe fatto in futuro, comprese la necessità di cambiare registro assumendo dei gestori esperti di cultura locale assieme ad un comprovato botanico di nome James Weir. Ciò in quanto la stessa produzione di gomma, rivelatosi insoddisfacente, aveva risentito della prassi inappropriata di piantare tutti gli alberi in posizione ravvicinata, come in un frutteto, rendendoli facile preda d’insetti, malattie e conseguente deperimento. Nel 1934, in base al progetto di quest’ultimo, gran parte della produzione venne dunque spostata presso il nuovo sito di Belterra, 100 Km più a valle del fiume Tapajós. La pianificazione maggiormente razionale, gli spazi pianeggianti, l’amministrazione permissiva permisero dunque alla rinnovata Fordlandia di raggiungere un relativo grado di prosperità ed efficienza, poco prima che l’inizio della seconda guerra mondiale rendesse l’opportunità di ottenere gomma a buon mercato un vero e proprio asset nazionale statunitense. Protetto dai militari e per un certo periodo anche il sito suggerito per una possibile pista d’atterraggio, la città aziendale non produsse tuttavia mai la quantità di materiale inizialmente sperato, anche a causa dell’assenza di lavoratori sufficientemente esperti. Pagate molto al di sopra della media locale, senza un’economia locale abbastanza costosa da intaccare in alcun modo le finanze acquisite, le maestranze locali si accontentavano infatti di mettere da parte un gruzzolo cospicuo, per poi lasciare le imposizioni dell’uomo bianco, facendo ritorno ai propri villaggi e comunità di provenienza. Verso la fine del secondo conflitto, dunque, Fordlandia era già parzialmente abbandonata, con soltanto una minima parte dei circa 20 milioni di dollari (equivalenti a 300 in data odierna) riguadagnati dal suo unico ed eponimo investitore. Lo stesso Ford, ormai anziano e disilluso, oltre che preoccupato per il crescente successo della nuova gomma artificiale creata grazie ai processi chimici del dopoguerra, decise dunque di rivenderla allo stato brasiliano per una cifra poco più che simbolica, chiudendo in questo modo uno dei capitoli più inutilmente dispendiosi e fallimentari della sua lunga carriera.

Un importante monito e fondamentale avviso di quanto sia possibile venire tratti in errore dalle migliori intenzioni possibili. Soprattutto se si parte dal concetto di una percepita gerarchia inesistente, tra le qualità intrinseche dell’uno, piuttosto che l’altro approccio all’organizzazione dell’ineffabile, difficilmente quantificabile vita umana. Lezione che tende oggettivamente ad essere posta in secondo piano, una generazione dopo l’altra, dai cosiddetti pilastri viventi dell’invincibile comunità capitalista contemporanea.