È un tradizionale gioco tra i pastori dello Zimbabwe quello che consiste nel raccogliere un particolare fiore assieme ad un parente/amico/collega. Quindi avvicinando le reciproche strutture vegetali, dalla variopinta forma uncinata, agganciarle l’una all’altra, cominciando gradualmente a tirare. Nell’attesa fiduciosa che sia per prima l’altra pianta a cedere, così da vincere il giocoso confronto decisionale. Affinché possa essere la controparte, almeno per stavolta, ad affrontare un laborioso compito nel quotidiano, come radunare il gregge, andare a prendere l’acqua o dare da mangiare alle galline. Strano è immaginare tale noncuranza nel portare a compimento quel caratteristico tipo di svago delle ore; giacché ogni parte della pianta usata, dal tubero al corposo gambo, dal fiore alla capsula carnosa che contiene i semi rossastri, è velenosa al punto da poter agevolmente uccidere una persona. E l’ha fatto molte volte, nel corso della storia: per un tragico errore, per il malcapitato desiderio di togliersi la vita, per l’intento esplicito di assassinare qualcuno. Come avviene per qualsiasi pianta che sia al tempo stesso pericolosa, eppure largamente diffusa nei parchi e giardini a causa della proliferazione implicita. Per non parlare dell’aspetto straordinario, tanto degno di essere frequentemente fotografato. Non sono molte d’altra parte le creature dotate di un nome scientifico come Gloriosa superba, guadagnato sulla base della propria estetica del tutto inconfondibile all’interno di genere, famiglia ed ordine vegetale. Per una classificazione tassonomica che vede il crudele virgulto nascere tra le Liliales (gigli) rientrando a pieno titolo nella sotto-divisione delle Colchicaceae, così chiamate per la presenza al loro interno del pericoloso alcaloide colchicina, inibitore mitotico e che blocca la suddivisione cellulare, sufficientemente temuto da essere regolarmente segnalato all’interno degli orti botanici e nei manuali di giardinaggio. Ma c’è davvero un indice di rischio ulteriore per quanto concerne il caso delle 11 specie di Gloriosa riconosciute, diffuse tra Africa e Asia, tra cui la variante zimbabwana è senza dubbio la più appariscente e largamente apprezzata dagli amanti del paesaggio e della natura. A causa dell’eccezionale fiore ermafrodito a forma di artiglio, che gli è valso i soprannomi regionali di giglio della tigre o del fuoco, capace di cambiare colore nel corso del ciclo vitale della pianta da un rosso accesso al giallo paglierino, prima di aprire in senso latitudinale i propri tepali (strutture indifferenziate del perigonio) in seguito all’avvenuta fecondazione con l’aiuto degli insetti, lasciando il posto all’opportuna fruttificazione finale. Allorché appare pienamente giustificato, ancora una volta, il senso di stupore derivante dalla cognizione che taluni uccelli, nonostante tutto, continuino ostinatamente a suggerne il nettare potenzialmente fatale…

tassonomia

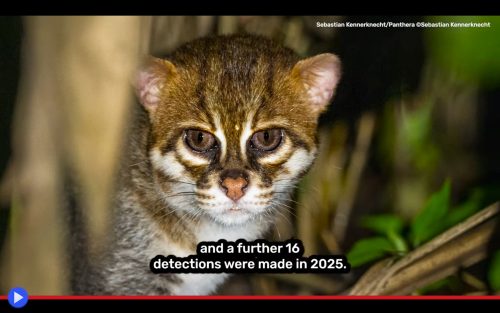

Annaspa ma non cede: riemerge da paludi thailandesi lo strano gatto dal cranio lutrino

Nella progressione evolutiva delle specie si è da tempo giunti ad identificare gli inerenti vantaggi che derivano dall’aumento, o riduzione in termini di dimensione di una determinata varietà animale. Così come al concludersi del predominio d’imponenti dinosauri antecedenti alla creazione degli odierni ecosistemi, piccoli e scattanti mammiferi, agili volatili e rettili compatti giunsero ad assumere una posizione di preminenza, in epoche ulteriori i fenotipi trasmessi lungo il corso delle successive generazioni posero le basi per l’odierno panorama delle prede e dei predatori. Fino al caso trasversale dei grandi felini africani, asiatici e sudamericani, belve imponenti la cui sopravvivenza è il frutto della stabilizzazione di complesse, quanto sfaccettate concatenazioni trofiche dai plurimi livelli interconnessi tra loro. Tutt’altra storia quella dei loro cugini più piccoli, prendendo a particolare esempio il nostro già discusso genere dei Prionailurus, felini asiatici dalla dimensione e caratteristiche basilare non così lontane da quelle del ben noto gatto domestico ormai diffuso in ogni continente abitato dagli umani. Il che non toglie come all’interno di questo gruppo tassonomico notevolmente diversificato, possano esistere creature la cui sopravvivenza ulteriore resti fortemente interconnessa alle vicissitudine di quegli stessi fattori di contesto, che nel corso dei secoli e millenni hanno determinato il fato ultimo d’innumerevoli creature non più viventi. Uno di questi, senza dubbio, è il P. planiceps ovvero [gatto] dalla testa piatta la cui prerogativa di maggior rilievo, come nel caso del parente prossimo nonché co-abitante dello stesso habitat, P. viverrinus o gatto pescatore (vedi precedente articolo) risulta essere la propensione di abitare e trarre sostentamento dalle acque dei fiumi, laghi ed acquitrini. Così smentendo in modo pratico e inerente la ben nota diffidenza dei felini nei confronti del quarto elemento, stereotipo in realtà creato sulla base dei pochi vantaggi che potrebbero venire, alla maggior parte di queste creature, dal cercare potenziali vittime dei propri artigli sotto il pelo di un ambiente dispendioso in termini energetici, all’interno di una nicchia ancor più fortemente competitiva. Ciò a meno, s’intende, di adattamenti specifici a tale possibile stile di vita frutto di atipiche e non facilmente ripetibili condizioni latenti, del tipo incontrato per l’appunto da queste due specie nei loro condivisi paesi d’appartenenza: le umide foreste pluviali di Malesia, Sumatra, Borneo e Thailandia. Con un fondamentale distinguo in merito alle rispettive sfere, principalmente rintracciabile in approcci contrapposti per quanto concerne le strategie d’adattamento. Laddove il pescatore infatti mostra le ben collaudate propensioni di un cacciatore il cui comportamento è strategicamente predisposto a spingersi oltre le rive ed immergersi talvolta per cercare l’occasionale pesce o crostaceo, il suo cugino dalla testa piatta si è adattato lungo i secoli trascorsi a trarre da quel gesto il suo principale sostentamento. Il che ha portato a modifiche importanti della sua struttura fisica, a partire dalla singolare forma della testa da cui prende il nome…

Chimerico è il superstite malgascio sul confine tra leggenda e verità piumate

Lungamente percettibile più fini estimatori di un parallelismo latente è la possibile sovra-cultura primordiale, in qualche modo in grado di connettere le prime civiltà terrestri. Forse grazie all’opera di antichi esploratori, o mistiche tecnologie perdute. Magari soltanto perché l’umanità è più antica di quanto si creda, ed esistono stilemi tramandati prima di geologiche separazioni dei continenti. Metodi figurativi per rappresentare tipici motivi ricorrenti, dinamici disegni dedicati al ragno, il bue, l’uccello, che paiono egualmente frutto di strutture ricorrenti nel sistema della mente, così come il flusso in qualche modo prevedibile dell’evoluzione di ogni creatura vivente. Poiché l’universo la natura non possono elevarsi da una serie di effettive leggi. Cause, effetti conseguenti. Lezioni apprese fin dall’epoca dei dinosauri. E dei loro discendenti col mantello di piume. Così come il curol chiamato alternativamente il cuckoo-roller o nella sua terra d’origine, semplicemente vorondreo. In quella scheggia circondata dall’Oceano Indiano, ultimo residuo della terra segmentata del Gondwana, cui oggi siamo inclini a riferirci con il nome di Madagascar. La cui estrema singolarità compare chiaramente nelle date interconnesse alla tassonomia, ordinate in modo cronologico al contrario: da Leptosomus (genere) nel 1816, a Leptosomidae (famiglia) del1838, fino all’ordine dei Leptosomiformes, inserito nei cataloghi soltanto a partire dal 1891. Ciò a partire dalla presa di coscienza, dolorosamente ma necessariamente tardiva, che nonostante l’aspetto vagamente familiare dovuto ad esigenze meramente tecniche, questa era una creatura totalmente solitaria nello schema generale dell’albero dell’esistenza. Incapace di appartenere a qualsivoglia categoria precedente! Nonostante il becco lievemente curvo e la postura allungata da cuculo. Tralasciando le ali larghe ed il volo volteggiante dei comunque ben più piccoli Brachipteraciidi (roller). E poco importa il metodo di caccia consistente nel restare immobile per lungo tempo prima di piombare sulla preda, che ricorda vagamente il modus dei rapaci o nel suo specifico ambiente forestale, i buceri dell’Africa o dell’Asia distante.

Per questa presenza dai 25 ai 49 cm in base alla zona di appartenenza, la striscia cupa dietro l’occhio simile al trucco di un mimo, capace di avvicinarsi concettualmente a ciascuno di essi allo stesso tempo. Fluttuando via lontana, immantinente, da ogni sogno mai sognato tra coloro che conoscono i suoi simili tra valli e monti del nostro affollato pianeta…

La stirpe doppiamente sconosciuta dei conigli a strisce, spiriti silvani dell’Asia meridionale

Tra i labirintici recessi del sottobosco, nei grovigli di radici e foglie morte, un placido rigonfiamento sembra muoversi grazie all’effetto di una forza transiente. Un timido balzo, un piccolo passo tra le ombre? Il che apparirebbe molto meno insolito, di sicuro, se l’oggetto non assomigliasse tanto da vicino a un frutto. Il piccolo cocomero caduto o un oblungo melone, le cui striature paiono partire da un singolo punto da cui era attaccato al pendente ramo dell’arbusto di provenienza. Peponide o quadrupede, questione poco chiara. Almeno fino alla vibrante rotazione di una testa vigile ed attenta! Con due orecchie dritte sulla sommità ed un paio d’occhi lucidi e profondi quasi quanto il Mar Cinese Meridionale. Il cui sguardo suscita immediato senso d’affezione ed il bisogno percepito di proteggere a ogni costo ciò che attira l’attenzione di colui o colei che si è trovato al suo immediato cospetto. Di sicuro, questo è l’intimo potere psichico di lepri (Lepus) e conigli (Pentalagus, Sylvilagus…) prede per definizione, create soffici nel corso dell’evoluzione per esistere nonostante i pericoli del mondo che le circonda. Sebbene non siamo parlando, nel fatto specifico, né dell’una né dell’altra categoria di creature. Almeno a partire dal 1880, quando il naturalista tedesco Hermann Schlegel, direttore del Museo di Storia Naturale a Vienna, coniò il genere del tutto nuovo Nesolagus, usato in linea di principio al fine di classificare il primo lagomorfo “primitivo”. Ovvero il fossile vivente, in più di un senso, di quello che potrebbe anche costituire l’antenato comune di entrambe le categorie esistenti. Il che si riflette, al tempo stesso, nell’aspetto e nel comportamento, a sua volta connotato da caratteristiche inerenti, di questo genere sud-orientale, che oggi sappiamo essere diviso in due specie, l’una originaria della parte meridionale di Sumatra e l’altra dei cosiddetti monti Annamiti, così chiamati dal termine cinese Ān Nán (安南) situati al confine tra Laos, Vietnam ed un piccolo tratto di Cambogia. Creature tanto simili ad un primo sguardo, e difficili da incontrare, studiare e fotografare, che la loro distinzione in giustapposte categorie avrebbe richiesto fino all’anno 2000 (Abramov et Tikhonov) soprattutto tramite l’annotazione di alcune differenze minime nella forma del cranio, la dentizione e la disposizione delle strisce sul dorso. Presa di coscienza, d’altro canto, niente meno che fondamentale al fine d’instaurare un qualche tipo d’urgente strategia conservativa sul territorio…