Per 30-35 anni, la vecchia gallina dalle uova d’oro aveva servito il suo padrone, grazie alla lunga vita degli animali mitologici e di fantasia. Con l’avvicinarsi dell’epoca successiva, tuttavia, la sua deposizione si era fatta sempre più rara, mentre ancora magnifiche apparivano le sue splendenti piume, saporita la sua carne, utili le molte ossa, a farne ciondoli e gioielli da gettare sopra il tavolo delle sapienti profezie. Così che, pietà cattiva consigliera, cosa mai avrebbe potuto fare, costui? Se non prenderla dal suo pollaio. E con fare deciso, trasportarla fino al luogo del suo ultimo destino. Ma ehi, amico, ascolta! Lo sai bene, che uccidere il pollame conduca gli uomini un possente karma negativo. Quindi molto meglio è farlo fare a dei legittimi professionisti. Persone la cui vita, e la vita dopo questa vita, siano dedite ad un compito di simile importanza primaria: riportare ciò che il tempo ha ormai usurato, per il troppo uso ed abuso, ai suoi materiali generativi di partenza. Sostanze utili, in qualche maniera, a nutrire la solenne marcia del Progresso… Sarebbe tuttavia un errore, pensare anche soltanto per un attimo che tutti gli uccelli cantino la stessa canzone. Ed abbiano lo stesso peso, forma e dimensioni; così nelle terre dell’ultimo destino, giungono creature di ogni tipo. Alcune pesano migliaia di tonnellate. Ed hanno l’aspetto ancora riconoscibile di una nave.

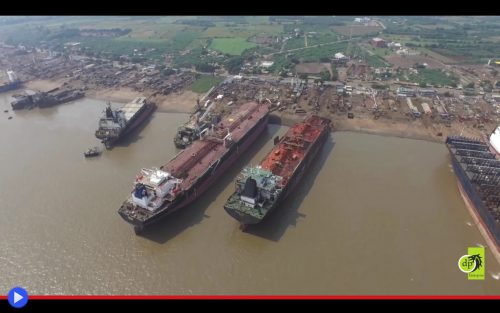

Luoghi come Chittagong, a Faujdarhat lungo la strada costiera di Sitakunda. O Alang nel Gujarat indiano. Oppure Aliaga in provincia di Smirne, nell’ancor più prossima Turchia. Dove il pubblico più o meno occasionale è solito riunirsi sulle spiagge per uno spettacolo davvero grandioso e terrificante. Della forma che compare all’orizzonte, al termine di un lungo viaggio che è anche l’ultimo. Iniziando a farsi, poco a poco, più vicina, come il treno nel filmato “spaventoso” dei fratelli Lumière. Finché non diventa estremamente chiaramente inevitabile una rotta che la porti a collidere con il bordo estremo di quel continente. E nel momento culmine, mentre già l’acqua inizia a propagarsi verso riva, spinta innanzi dalla forma ponderosa, risuoni per l’ultima volta il canto penetrante di tante squillanti e tragiche sirene. Un disastro navale, in buona sostanza, ma dalle caratteristiche diverse da quanto potremmo essere stati abituati a pensare. Poiché causato intenzionalmente, da un’intera classe di timonieri specializzati, il cui punto d’orgoglio è centrare esattamente il tratto di costa di proprietà dell’uno o l’altro operatore, guidati spesso da nient’altro che un piccolo falò costiero, o ancora i gesti degli osservatori distanti. Così la petroliera, come la portacontainer o l’ormai inutile nave da crociera; affinché si possa dare inizio, tra il tripudio generale, alle solenni danze d’uccisione. Condotte con la fresa e la fiamma ossidrica, le sfere da demolizione e le lunghissime funi. Come ganasce d’instancabili formiche, intente a fare in pezzi quel che resta della povera gallina. Folle, inevitabile ed al tempo stesso inusitato gesto. Poiché non c’è modo che una simile mansione (o missione) possa essere portata a termine, senza costi significativi in termini ambientali, sociali ed individuali. Di un’intera categoria di uomini condannati per la loro nascita, e le regole non scritte di questo mondo, a pagare per le scelte d’altri. E favorire, come ingranaggi fin troppo bene oliati, l’ottimale funzionamento di quello spietato meccanismo che si chiama “Economia globale”…

C’è dell’arte, in tutto questo, ed una tecnica degna di essere ammirata. Nel preciso calcolo dei venti, le correnti, la spinta inerziale ed il tempo atmosferico, necessario a condurre quei titani ponderosi a morire entro un preciso luogo, con un margine di qualche dozzina di metri. Come se balene degli oceani, morendo e inabissandosi, volessero venire divorate da una specifica popolazione di granchi, gamberi e polpi. Così come impressionante a vedersi, riesce ad essere la macchina dei vasti cantieri di demolizione al giorno d’oggi situati nel più ampio ventaglio di paesi in via di sviluppo. Non per una mera scelta dovuta alla convenienza geografica né una spiccata capacità imprenditoriale degli investitori locali (benché quest’ultima, abbia certamente una parte del “merito”) bensì la solita, apprezzata serie di vantaggi: meno controlli, nessun sindacato, zero diritti dei lavoratori, con conseguente costo della manodopera sproporzionato all’impegno. Finché diventa una questione largamente nota, che le aziende tecnologiche, logistiche ed operative dei paesi cosiddetti apripista, si affidino al secondo e terzo mondo per la creazione sistematica dei propri apparati. Mentre molto meno si parla di come, essi stessi, debbano occuparsi della relativa dismissione. Qualcosa di tutt’altro che semplice, quando si parla d’imponenti e svettanti navi.

La questione della demolizione marittima condotta senza requie è quindi stata più volte l’oggetto, con fervente critica annessa, di articoli d’approfondimento nei mensili e settimanali d’infotainment, nonché acute trattazioni in alcune ricerche scientifiche, dedicate ad esprimere in numeri ciò che la logica avrebbe potuto dimostrarci con pari evidenza: che far arrampicare un letterale esercito di poco più che ventenni, lungo catene arrugginite e le fiancate piene di cirripedi dei vecchi vascelli, per poi farli laboriosamente a pezzi dall’interno, non sia propriamente conduttivo ad una vita lunga e in salute. Spesso senza equipaggiamento protettivo di sorta, né maschere o respiratori per proteggersi dai gas mefitici e vapori velenosi, che riempiono i ferrosi corridoi una volta che anche l’ultimo pezzo di mobilia utile è stato accuratamente trascurato altrove. Si tratta della conseguenza, se vogliamo, del bisogno di adattarsi e trarre un qualche tipo di profitto da una vita eccessivamente grama. Ma questo non dovrebbe bastare, idealmente, a esonerare anche soltanto in parte coloro che permettono un simile sfogo dell’avido pragmatismo societario.

E davvero molte sono, a tal proposito, le tecniche impiegate al fine di aggirare le norme ed i regolamenti internazionali. Con le compagnie europee, statunitensi ed asiatiche che hanno ormai imparato a vendere i propri vecchi vascelli a un compratore/prestanome (il sedicente money buyer) che si affretti a cambiargli nome e bandiera con quella di qualche paradiso fiscale nei Caraibi o altrove. Prima che in maniera perfettamente lecita, per lo meno in superficie, tali ingombranti e indesiderati oggetti vengano condotti fino alla fine della propria vita operativa, senza il passaggio intermedio, giudicato eccessivamente costoso, di rimuovere le sostanze contaminanti contenute all’interno. Una tecnica diventata primaria nel contesto odierno in cui svariate istituzioni governative, forse interessate a trarre un maggior profitto dalle attività di demolizione, hanno iniziato a permettere ed agevolare i processi legali verso chi troppo ha manovrato in tal senso, nelle ultime decadi, ai danni dei propri stessi connazionali; vedi il caso di Hamida Begum, la vedova di un operaio trentaduenne del Bangladesh rimasto ucciso durante le operazioni di smantellamento di un vascello originariamente gestito da compagnie greche, che lo scorso luglio 2020 ha finalmente ricevuto il via libera a procedere legalmente nei confronti degli ex proprietari e commitenti.

Mentre enti trasnazionali come l’International Maritime Organization (IMO) e l’UN Environmental Programme (UNEP) hanno varato una serie di leggi e regolamenti più difficili da aggirare, nella speranza di limitare i danni nei confronti non soltanto delle popolazioni direttamente coinvolte, ma le stesse prossime generazioni di un ambiente sempre più contaminato.

Nello scenario della pandemia globale da COVID, quindi, la situazione dello smaltimento degli scafi da demolire ha continuato progressivamente a farsi più surreale. Con l’immediato fermo alle operazioni, verso il mese di marzo scorso, sia in India che in Bangladesh, quando ogni nuovo arrivo di vascelli veniva coscienziosamente bloccato alla fonte indifferentemente alle accese proteste degli operai disagiati e rimasti improvvisamente senza un lavoro. Una situazione destinata a durare almeno fino ai mesi di novembre e dicembre, quando l’esigenza sempre più pressante di liberarsi delle vecchie navi da crociera da parte delle compagnie rimaste inevitabilmente senza un pubblico pagante, avrebbe infine fatto scoppiare la bolla, dando inizio ad un periodo di febbrile lavoro dalla portata totalmente priva di precedenti. Non più vecchie portacontainer o petroliere dismesse, bensì eleganti e lussuosi vascelli, anche recentemente ridecorati, hanno iniziato ad incontrare la loro tragica fine sulle spiagge dell’ultima demolizione. Mentre letti, tavoli, sedie, attrezzature da palestra, tavoli da biliardo, pianoforti (eccetera) venivano condotti a una seconda vita, fuori dalle inutili ed ormai polverose sale da una fila di persone trasformate in instancabili formiche. Finché il punto di rottura, inevitabilmente, dovrà necessariamente essere raggiunto. Ed allora quali spiagge aspetteranno, tra il tripudio generale, l’ingombrante arrivo dell’ennesimo titano morente?