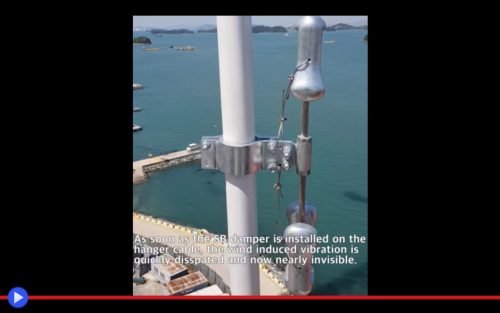

Situato in bilico sopra la corda urbana, l’esperto addetto sposta la sua ombra lungo l’estrusione del metallico implemento tubolare. Così la forma catenaria inversa di quel cavo, che anticipa e contrasta l’arco della volta diurna, cede sotto il peso, ma non cessa un movimento irregolare comprimario che introduce dubbi in merito alla stabilità, la sicurezza e ragionevolezza di tale mansione. Ma in alcun modo percepibile, la sua necessità. Chi mai sceglierebbe, per mero piacere, di sperimentare volontariamente l’emozione di quel rodeo sospeso sopra il grande ponte? Raggiunto il punto medio, l’uomo lascia il grosso moschettone di sicurezza e con la mano apre la pratica borsa, da cui estrae quello che parrebbe presentarsi come un manubrio del tipo utilizzato per il sollevamento pesi nelle palestre. Con gesto allenato, lo solleva ed avvicina a quell’instabile segmento acciaioso e lo aggancia con l’apposita fascia d’acciaio nichelato, in grado di resistere alla furia della pioggia e del vento. Quindi stringe, uno alla volta, i rilevanti bulloni. Dopo il primo, il cavo pare già più stabile ad un colpo d’occhio non allenato. Aggiunto il secondo, l’escursione del sollevamento e abbassamento è quanto meno dimezzata allo sguardo. Ed è già dopo la terza parte del saliente approccio, che l’iniziale vibrazione appare ormai cessata del tutto. Tanto che senza ulteriori indugi, egli sceglie di procedere al prossimo punto d’interesse senza assicurare il quarto foro di arresto. Forse… Tornerà in seguito a completare il lavoro?

Ciò che abbiamo visto implementata in questo video dell’azienda sud-coreana TESolution non è certo, d’altro canto, definibile come una soluzione d’avanguardia. Essendo la diretta risultanza, con tanto di brevetto a offrirne la testimonianza, di un contesto ingegneristico e risolutivo databile ad esattamente 97 anni prima della data odierna, per il tramite di un individuo in grado di notare ed elaborare con pratico senso critico i giustapposti aspetti di un saliente problema. Non è dunque un caso se gli ammortizzatori dei cavi, creati inizialmente con particolare riguardo nei confronti delle linee elettriche, vengono ancora adesso chiamati Stockbridge, con riferimento non tanto al concetto di ponte (bridge) bensì il cognome di George H. S, dipendente dall’inizio degli anni ’20 della Southern California Edison. La cui esperienza professionale ebbe a confrontarsi, fin da subito, con la dilagante crisi tecnica di quei giorni di sfrenato progresso nella distribuzione energetica su larga scala. Quando con l’estendersi dello spazio intermedio tra i piloni, causa la diminuzione della resistenza grazie ai nuovi materiali e l’incremento del voltaggio immesso nella rete, cavi in tutta la nazione cominciarono a cadere vittima di un serpeggiante pericolo nella progettazione infrastrutturale: il cedimento per fatica. Non per l’improvvisa e consistente sollecitazione. Bensì molte reiterate al tempo stesso, che come il flusso inarrestabile delle maree, può erodere persino i continenti…

novecento

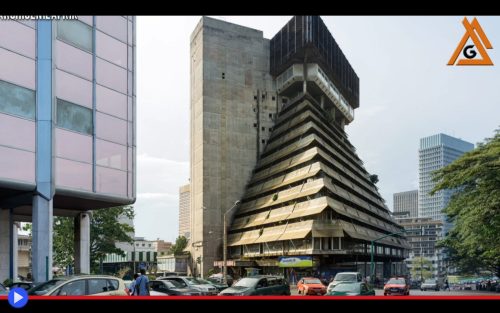

L’alta ziggurat di Abidjan, faro eclettico nella metropoli del modernismo africano

Rappresenta una fondamentale anomalia nello sviluppo estetico ed architettonico del Novecento, il fatto che dal nulla si riuscito a emergere uno “stile internazionale” o maniera tipica di costruire i grattacieli, del tutto privo di creatività nella progettazione in quanto conforme alla descrizione di massima che corrisponde ad un rettangolo, svettante verso il cielo. E che in qualche maniera insidiosa, replicato all’infinito nelle capitali e principali megalopoli del mondo, tale approccio abbia risucchiato l’energia del senso comune, relegando soluzioni alternative ai vezzi di creativi che lavorano fuori dal coro, tanto spesso criticati o incompresi dai passanti urbani delle larghe strade antistanti. Quasi come se l’esistenza di una cultura distintiva, stilemi o metodi espressivi singolari, potesse costituire il peccato fondamentale dei popoli, direttamente contrapposto al trionfo dell’anonimato e la modernità futura. Pensate per conferma al grande architetto veronese Rinaldo Olivieri (1931-1998) ed in modo particolare al suo lascito di maggiore rilevanza storica, il centro commerciale con uffici nei ballatoi e residenze ai piani superiori della Pyramide di Abidjan del 1973, agglomerato principale e fino a dieci anni dopo tale data anche il centro amministrativo della Costa d’Avorio. Opera che trae una diretta ispirazione dalle capanne coniche dei popoli oriundi nonché la geometria astratta di talune statuette di epoca pre-coloniale originarie di queste terre, eppure inserita a pieno titolo nel movimento architettonico del Brutalismo, così strettamente associato alla perdita delle misura umana ed i distopici paesaggi urbani della fantascienza post-modernista. Il che in un certo senso trova giustificazione a posteriori nell’aspetto attuale dell’edificio, colosso alto 14 piani dal lato di 80 metri, i cui 80.000 metri quadri troppo difficili da affittare sono diventati a partire dagli anni ’90 rifugio per i senza tetto, e in seguito una cattedrale derelitta di quello che avrebbe potuto essere, se soltanto le peggiori profezie non avessero trovato il modo e la ragione di realizzarsi. Visioni relative all’insorgenza dell’economia di scala nel settore dell’agricoltura intensiva, relegando gli anni del miracolo ivoriano nell’esportazione di cacao e caffè a nostalgica memoria del passato. Mentre il potere economico che aveva un tempo ambito a trasformare questa città nella New York dell’Africa Occidentale andava scemando, rendendo in tal modo lo sforzo relativo al mantenimento di opere come questa del tutto impossibile da estendere fino all’inizio del nuovo millennio. E le pareti di beton (cemento) macchiate dall’umidità e lo smog iniziavano a riflettere gli spazi interni derelitti e cadenti…

La cupa leggenda di Abashiri, carcere costruito sui gelidi confini del Giappone settentrionale

Con il repentino ingresso del Giappone nell’epoca moderna, successivamente all’apertura forzata dalle navi nere del Commodoro Perry a partire dal 1853 e la conseguente serie di sconvolgimenti sociali, amministrativi e culturali che portarono alla caduta del secolare shogunato dei Tokugawa, una nuova concezione del potere ebbe modo di palesarsi dai feudi occidentali di Chōshū e Satsuma, gestita da un’elite politica destinata a trovare in un preciso codice legale, piuttosto che il diritto ereditario, la legittimazione del proprio potere. Fu dunque priorità degli oligarchi, una volta restaurato l’antico potere non più meramente simbolico dell’Imperatore nel 1868, redigere una costituzione sul modello di quella prussiana, che introduceva il parlamento chiamato Dieta, diritti civili e persino un primo limitato accenno di suffragio popolare. Ma fu presto chiaro come l’instabilità inerente del paese sottoposto a simili sconvolgimenti potesse venire arginata soltanto in un modo: una nuova ondata di patriottismo e la rinascita delle mire espansionistiche verso i cosiddetti territori contesi, l’intera parte settentrionale dell’arcipelago un tempo popolata dal popolo etnicamente distinto degli Ainu, oggi nel mirino dell’insaziabile Zar di Tutte le Russie, Alessandro III. Obiettivo geograficamente complesso proprio perché suddiviso in una miriade di terre emerse, non tutte egualmente di valore se non dal punto di vista strategico e diplomatico, al fine di dimostrare la capacità della terra del Sol Levante di difendere i propri discontinui confini. Nacque in conseguenza di ciò la figura del kaitaku kōrōsha, il “grande pioniere” destinato per mandato governativo a trasferirsi in questi luoghi ghiacciati, dove avrebbe costruito strade, fattorie, nuovi insediamenti destinati a sancire il sacrosanto diritto ad esistere delle zone amministrative periferiche direttamente connesse al potere centrale. Ripercorrere la storia pregressa della vasta isola di Hokkaido, seconda per estensione di tutto il paese, permette tuttavia di notare la sospetta assenza di nomi strettamente connessi a molte delle opere civili che ne permisero l’ingresso nel nuovo sistema organizzativo e logistico fin qui descritto. Questo poiché tali implementi furono, sostanzialmente, costruiti dai prigionieri. Il nuovo codice legale dell’epoca Meiji prevedeva a tal fine quattro livelli di punizione: detenzione, detenzione con lavori forzati, pena di morte ed il cosiddetto trasporto. Non verso continenti lontani, come avveniva ormai da secoli nell’Europa del periodo coévo, bensì quegli stessi confini oggetto di faticosa e difficile colonizzazione. Il che, data la natura inclemente delle condizioni climatiche, tendeva a richiedere particolari sforzi in termini di organizzazione. E fu così che nel 1890 una letterale armata di 1200 prigionieri raggiunse il piccolo villaggio di Abashiri, con la missione di abbattere gli alberi della foresta e usarli per costruire quella che sarebbe diventata, nei lunghi anni a venire, la loro iconica e remota dimora…

Il filo dei ricordi si aggroviglia per la resilienza concettuale dell’artista Chiharu Shiota

Passività e voracità costituiscono aggettivi che ricorrono nella diffusa percezione umanizzata, con accuratezza soggettivamente opinabile, del ragno. Colui o colei che laboriosamente costruisce la sua tela, perseguendo un obiettivo materiale quale può essere la necessità di sopravvivere, ancorché risulti parimenti esplicito l’intento (veramente necessario?) di esprimere la geometria perfetta, dare un senso a linee, punti e spazi negativi tra le mere superfici di appoggio. Ed allora chi può dire, veramente, che lo sforzo ereditario di queste creature non sia accompagnato dal profondo desiderio di dar vita a un qualche tipo di… Creazione? Implementare in questo modo un lascito, facente parte della vasta sussistenza delle circostanze in essere. Ove il transitivo sentimento dell’aracnide possa sopravvivergli, sia pur soltanto per il tempo di un respiro esistenziale del mondo. Ecco, allora, il filo della ragnatela diventare del color cremisi della vita stessa. Con le otto zampe trasformate in due operose braccia, quelle della donna che, a partire dagli anni ’90, ha saputo rendere palese il modo in cui la gente riesce a interfacciarsi coi propri ricordi. Tramite l’approccio di una metodologia profondamente singolare frutto di una visione interpretativa dei suoi trascorsi. Ritorniamo per esempio a quella storica biennale di Venezia del 2015, quando la berlinese nata a Osaka, Shiota Chiharu ha saputo l’immaginazione di visitatori e critici mediante l’implementazione di un lavoro particolarmente memorabile: The Key in the Hand. Centinaia, se non migliaia di chiavi donate spontaneamente dalla gente, appese dal soffitto con il filo programmatico della sua arte, con due barche sottostanti situate sotto quell’accenno di pioggia impossibile. Con lo scopo simbolico di raccoglierle, nel modo in cui avrebbero potuto farlo delle mani giganti. Simbologia legata al tema della protezione delle rispettive dimore, di coloro e degli oggetti che si trovano all’interno. Ma anche un potente riferimento al tema trasversale della memoria. Alludendo a quell’oceano di metallo sospeso, sotto cui la predisposizione vivida allo spostamento, grazie a quegli stessi scafi frutto dell’ingegno nautico e tecnologico, offriva l’opportuna prospettiva d’interpretazione. Punto d’arrivo, ma anche di partenza in questa serie di opportunità non ripetibili, ciascuna risultante da una lunga pianificazione ed ancor più faticosa implementazione, senza poter fare pieno affidamento sui molti assistenti coinvolti, poiché in alcun modo essi potrebbero implementare gli specifici nodi e soluzioni tecniche richieste dal suo schema mentale di riferimento. Un tipo di disegno che trascende in parte la materia, entrando nel reame degli stati d’animo e più puri sentimenti…