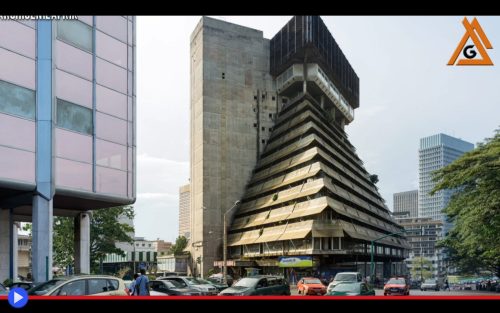

Rappresenta una fondamentale anomalia nello sviluppo estetico ed architettonico del Novecento, il fatto che dal nulla si riuscito a emergere uno “stile internazionale” o maniera tipica di costruire i grattacieli, del tutto privo di creatività nella progettazione in quanto conforme alla descrizione di massima che corrisponde ad un rettangolo, svettante verso il cielo. E che in qualche maniera insidiosa, replicato all’infinito nelle capitali e principali megalopoli del mondo, tale approccio abbia risucchiato l’energia del senso comune, relegando soluzioni alternative ai vezzi di creativi che lavorano fuori dal coro, tanto spesso criticati o incompresi dai passanti urbani delle larghe strade antistanti. Quasi come se l’esistenza di una cultura distintiva, stilemi o metodi espressivi singolari, potesse costituire il peccato fondamentale dei popoli, direttamente contrapposto al trionfo dell’anonimato e la modernità futura. Pensate per conferma al grande architetto veronese Rinaldo Olivieri (1931-1998) ed in modo particolare al suo lascito di maggiore rilevanza storica, il centro commerciale con uffici nei ballatoi e residenze ai piani superiori della Pyramide di Abidjan del 1973, agglomerato principale e fino a dieci anni dopo tale data anche il centro amministrativo della Costa d’Avorio. Opera che trae una diretta ispirazione dalle capanne coniche dei popoli oriundi nonché la geometria astratta di talune statuette di epoca pre-coloniale originarie di queste terre, eppure inserita a pieno titolo nel movimento architettonico del Brutalismo, così strettamente associato alla perdita delle misura umana ed i distopici paesaggi urbani della fantascienza post-modernista. Il che in un certo senso trova giustificazione a posteriori nell’aspetto attuale dell’edificio, colosso alto 14 piani dal lato di 80 metri, i cui 80.000 metri quadri troppo difficili da affittare sono diventati a partire dagli anni ’90 rifugio per i senza tetto, e in seguito una cattedrale derelitta di quello che avrebbe potuto essere, se soltanto le peggiori profezie non avessero trovato il modo e la ragione di realizzarsi. Visioni relative all’insorgenza dell’economia di scala nel settore dell’agricoltura intensiva, relegando gli anni del miracolo ivoriano nell’esportazione di cacao e caffè a nostalgica memoria del passato. Mentre il potere economico che aveva un tempo ambito a trasformare questa città nella New York dell’Africa Occidentale andava scemando, rendendo in tal modo lo sforzo relativo al mantenimento di opere come questa del tutto impossibile da estendere fino all’inizio del nuovo millennio. E le pareti di beton (cemento) macchiate dall’umidità e lo smog iniziavano a riflettere gli spazi interni derelitti e cadenti…

Il che non toglie in alcun modo la posizione preminente della Pyramide nello skyline di Abidjan, così come non ci riescono gli altri edifici ben più alti costruiti nel tempo intercorso, dato il loro aspetto comparativamente anonimo e facile da incorporare nello stereotipo del soddisfare pulsioni urbanistiche prive di un volto e aspirazioni evidenti. Così spioventi, le facciate sopra il basamento a livello della strada e ricoperte dalle originali tapparelle in alluminio si affacciano dai lati del pilastro centrale quasi totalmente privo di finestre, ove trovarono collocazione le scale e gli ascensori dell’edificio. Meno visibile, per una precisa scelta autorale, il complesso sistema di aperture ed interconnessioni esterno ai volumi abitabili, concepito per permettere un’efficiente ventilazione senza l’uso continuativo di soluzioni attive. Cupo ed incombente, il cubo sostenuto dalla sommità tronca della massa geometrica dell’edificio contiene ancora gli spaziosi appartamenti concepiti al fine di ospitare la classe dirigente ivoriana degli anni ’70, composta in egual parte da esponenti di famiglie o clan politici locali ed espatriati europei, con ruoli specifici all’interno di grandi realtà economiche di quegli anni di gloriosa crescita in parte attribuita alle scelte del primo Presidente del paese e “Grande Vecchio” artefice della cosiddetta Françafrique, Félix Houphouët-Boigny. Le cui politiche d’investimento pubblico e costruzione d’infrastrutture seppero attirare, tra gli altri, pregevoli figure di creativi tra cui l’italiano Olivieri, famoso all’epoca per alcuni edifici modernisti costruiti in patria, tra cui l’Ospedale di Bovolone e l’Istituto Tecnico di S. Bonifacio. Fino al suo coinvolgimento africano per qualcosa di assolutamente diverso: il padiglione nazionale realizzato in occasione dell’Expo di Osaka del 1970. Due torri gemelle, a far da controparte al volto misterioso del super-albero espressionista dedicato da Tarō Okamoto all’astro solare, sebbene si ritiene che sarebbe stata un’altra opera coéva del contesto giapponese ad influenzare maggiormente la sua produzione futura. Ovvero niente meno che il Centro Congressi di Kyoto creato da Sachio Otani, trionfo del metabolismo organico fondato sull’impiego di pareti spioventi e richiami all’architettura tradizionale di quel paese. Entrambi elementi che potremmo definire fortemente caratterizzanti nella Pyramide, capace di rappresentare anche per altri fattori un unicum nella storia dell’architettura pan-africana. Così come documentato dall’eccezionale serie di fotografie scattate dall’architetto stesso, oggi custodite nell’archivio privato della figlia a Verona, di cui parla estensivamente il museo del MoMA di New York in un recente articolo che riprende il discorso dalla mostra del febbraio 1979 intitolata Transformations in Modern Architecture. Trattandosi di un repertorio in cui l’opera delle maestranze locali, coinvolte nella costruzione di un progetto senza precedenti, viene giustapposta alle proporzioni monumentali di fondamenta, pilastri ed altri elementi ingegneristici fuori scala, all’interno di un processo che in maniera proporzionale discende nonostante tutto dall’erezione manuale degli antichi villaggi, costruiti all’epoca con materiali estratti direttamente dalla natura.

Sarebbe stato dunque lo stesso Presidente Houphouët-Boigny, all’età di 78 anni nel 1983, a sancire obliquamente la cessazione della crescita esponenziale di Abidjan, con la designazione della nuova capitale a Yamoussoukro, la sua città d’origine. Ed il dirottamento degli investimenti successivi dagli abnormi giganti del Plateau urbano verso un tipo d’architettura maggiormente gestibile a fronte delle ambizioni necessariamente ridimensionate del suo grande paese. Oggi derelitta, parzialmente instabile, ricoperta di graffiti sia abusivi che non (nel 2023 un progetto ufficiale ha visto grandi murales ricoprire le pareti di cemento del pilastro centrale) la Pyramide costituisce l’ennesima dimostrazione di quanto rapidamente il degrado urbano possa divorare le grandi opere dell’uomo e trasportarle nello spazio del sostanziale ed irrecuperabile abbandono. Questo nonostante i molti richiami d’allarme lanciati dalle associazioni di conservazione architettonica internazionale del capolavoro di Olivieri ed il progetto di restauro varato in linea di principio con il patrocinio della Banca Africana di Sviluppo nel 2015, tutt’ora in attesa della raccolta di fondi necessaria per l’implementazione della prima fase.

Non esistono, d’altronde, iniziative realmente universali di tutela del patrimonio di epoca contemporanea analoghe alla spinta data dall’UNESCO per siti antecedenti alla creazione di una coscienza di conservazione da parte della collettività globalizzata. Sopravvenuta di gran lunga troppo tardi, com’era inevitabile, per poter salvare molte delle preziose opere facenti parte del patrimonio umano. Un errore che probabilmente avremo modo di ripetere ancora parecchie volte, per i motivi più disparati, nel rapido susseguirsi dei secoli a venire.