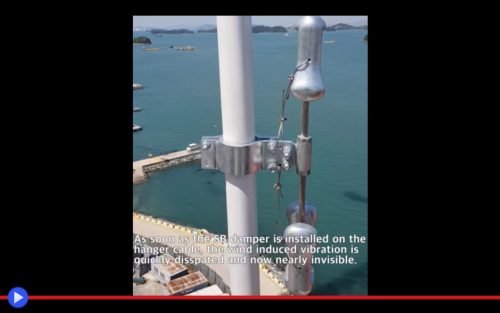

Situato in bilico sopra la corda urbana, l’esperto addetto sposta la sua ombra lungo l’estrusione del metallico implemento tubolare. Così la forma catenaria inversa di quel cavo, che anticipa e contrasta l’arco della volta diurna, cede sotto il peso, ma non cessa un movimento irregolare comprimario che introduce dubbi in merito alla stabilità, la sicurezza e ragionevolezza di tale mansione. Ma in alcun modo percepibile, la sua necessità. Chi mai sceglierebbe, per mero piacere, di sperimentare volontariamente l’emozione di quel rodeo sospeso sopra il grande ponte? Raggiunto il punto medio, l’uomo lascia il grosso moschettone di sicurezza e con la mano apre la pratica borsa, da cui estrae quello che parrebbe presentarsi come un manubrio del tipo utilizzato per il sollevamento pesi nelle palestre. Con gesto allenato, lo solleva ed avvicina a quell’instabile segmento acciaioso e lo aggancia con l’apposita fascia d’acciaio nichelato, in grado di resistere alla furia della pioggia e del vento. Quindi stringe, uno alla volta, i rilevanti bulloni. Dopo il primo, il cavo pare già più stabile ad un colpo d’occhio non allenato. Aggiunto il secondo, l’escursione del sollevamento e abbassamento è quanto meno dimezzata allo sguardo. Ed è già dopo la terza parte del saliente approccio, che l’iniziale vibrazione appare ormai cessata del tutto. Tanto che senza ulteriori indugi, egli sceglie di procedere al prossimo punto d’interesse senza assicurare il quarto foro di arresto. Forse… Tornerà in seguito a completare il lavoro?

Ciò che abbiamo visto implementata in questo video dell’azienda sud-coreana TESolution non è certo, d’altro canto, definibile come una soluzione d’avanguardia. Essendo la diretta risultanza, con tanto di brevetto a offrirne la testimonianza, di un contesto ingegneristico e risolutivo databile ad esattamente 97 anni prima della data odierna, per il tramite di un individuo in grado di notare ed elaborare con pratico senso critico i giustapposti aspetti di un saliente problema. Non è dunque un caso se gli ammortizzatori dei cavi, creati inizialmente con particolare riguardo nei confronti delle linee elettriche, vengono ancora adesso chiamati Stockbridge, con riferimento non tanto al concetto di ponte (bridge) bensì il cognome di George H. S, dipendente dall’inizio degli anni ’20 della Southern California Edison. La cui esperienza professionale ebbe a confrontarsi, fin da subito, con la dilagante crisi tecnica di quei giorni di sfrenato progresso nella distribuzione energetica su larga scala. Quando con l’estendersi dello spazio intermedio tra i piloni, causa la diminuzione della resistenza grazie ai nuovi materiali e l’incremento del voltaggio immesso nella rete, cavi in tutta la nazione cominciarono a cadere vittima di un serpeggiante pericolo nella progettazione infrastrutturale: il cedimento per fatica. Non per l’improvvisa e consistente sollecitazione. Bensì molte reiterate al tempo stesso, che come il flusso inarrestabile delle maree, può erodere persino i continenti…

La Terra è un luogo come ben sappiamo dove tutto scorre, il che si applica in maniera parimenti rilevante alle masse d’aria che solennemente incombono, spinte da una parte all’altra grazie all’energia perenne del vento. Il che porta, come ben sapeva già l’inventore anche prima dell’introduzione della branca contemporanea della progettazione che viene chiamata aeroelasticità, a sollecitazioni eoliche contro un sistema statico, che continuamente tende a ritornare in posizione di quiete. In questo modo i cavi elettrici, lunghi e sottili, andavano continuamente avanti e indietro, sopra e sotto, fino alla calibrazione di una specifica frequenza, quasi musicale nella ritmica ripetizione della sua cadenza. Dal che, l’idea di agire per la stabilizzazione mediante l’aggiunta di un peso addizionale lungo il corso della fune in bilico, distribuito in modo tale da ricevere ed incamerare, come un segnale nocivo, la pericolosa forza trasversale indotta dalle forze della natura in agguato. Il quale poteva prendere la forma, nella proposta iniziale, di tre approcci essenzialmente distinti: una semplice zavorra costituita da scarti o pezzi metallici, sospesa lungo il corso del filo; una seconda linea parallela oblunga, posta in corrispondenza della sua regione critica; o ancora, quello che sarebbe diventato in seguito il comprovato sinonimo del concetto stesso di ammortizzatore Stockbridge, che potete osservare nei video inclusi a supporto della qui presente trattazione. Nient’altro che, in parole povere, due contrappesi sferoidali posti all’estremità di braccia oscillanti, la cui vibrazione indotta per isteresi (indotta da fattori esterni all’interno di un sistema complesso) appare concentrare su se stessa l’intera tendenza all’autodistruzione del suo ideale punto di collocamento presso l’area oggetto dell’intervento. Agendo come un parafulmine per le vibrazioni non soltanto grazie all’aumento complessivo della massa, ma anche offrendo un punto valvola di sfogo per l’energia cinetica vibrazionale, cui viene in tal modo impedito di arrecare i danni ormai accettati come inevitabili dalla triste convenzione latente.

Non ci volle molto per capire, dunque, come gli ammortizzatori Stockton funzionassero ed anche parecchio bene in campo elettrico, sebbene la loro introduzione nella progettazione ingegneristica dei ponti avrebbe necessitato di essere motivata purtroppo ancora di svariati decenni. A fronte del verificarsi di svariati crolli evitabili dovuti a sollecitazioni eoliche, tra cui il più eclatante resta senza dubbio quello del Tacoma Bridge dello stato di Washington (vedi articolo precedente) dell’attraversamento lungo 853 metri crollato rovinosamente nello stretto omonimo dopo soltanto 4 mesi dall’inaugurazione avvenuta nel 1940.

Episodi storici serviti, se non altro, a connotare le salienti conoscenze in materia di sicurezza, che oggi vedono diversi tipi di smorzatori o ammortizzatori considerati come necessari nella progettazione di qualsiasi ponte di tipo sospeso o strallato al di sopra di una certa lunghezza. Con l’utilizzo, in aggiunta al sistema Stockbridge, di soluzioni come i TMD (Tuned Mass Dampers) singole masse “accordate” su molle al di sotto della carreggiata, in grado di assorbire le vibrazioni dei veicoli indipendentemente dalla loro quantità o dimensione. O veri e propri sistemi viscosi, ovvero dei pistoni idraulici, che dissipano l’energia con forza proporzionale alla velocità. Ma l’ammortizzatore SB, con la sua semplicità d’impiego e relativa accessibilità dei costi, resta il più frequentemente utilizzato, particolarmente nella versione riveduta e corretta nel 1976 dall’ingegnere australiano Philip Dulhunty, chiamata dogbone (ad “osso del cane”) per via della forma asimmetrica delle due contrapposte ed oblique estremità. Così pensate per agevolare una parziale rotazione, oltre alla semplice escursione lineare, come valvola di sfogo all’energia del vento sul cavo.

Sistemi sottovalutati che permettono, al pari delle più spettacolari tecnologie nell’impiego di materiali ed approcci scientifici, lo sviluppo necessario dell’avanzamento comunitario a nuove vette di efficienza procedurale. Nel quale soltanto l’esistenza di un sistema pratico di messa in sicurezza riesce a garantire, a tutti gli effetti, l’adozione ad ampio spettro di sistemi già validi soltanto in apparenza. Ed è in tal senso che si parla, tanto spesso, di progresso come evoluzione, piuttosto che singoli, pericolosi, grandi balzi in avanti.