In principio, era il Caos: successivamente alla traduzione pratica del concetto di elicottero, rievocato dai disegni degli antichi progettisti e Leonardo Da Vinci, costruttori come Enrico Fontanini (1877) Gerd Achgelis (1936) e Igor Sikorsky (1939) dovettero venire a patti con alcune problematiche che nessuno, in linea di principio, avrebbe mai potuto prevedere. Per un approccio al volo tanto inerentemente complesso, da essere stato famosamente riassunto dall’autore di romanzi Tom Clancy con la frase: “[Gli E.] non volano semplicemente. Essi vibrano in maniera tanto critica, che il terreno è costretto a respingerli.” Iperbole in effetti non del tutto priva di fondamento, quando si entra nel merito della varietà di forze necessariamente coinvolte nella spinta verticale che permette a un simile apparecchio di sollevarsi. Ma sarebbero state proprio tali vibrazioni, per quanto imprescindibili, a condizionare gravemente per le prime decadi il volo condotto grazie all’uso dell’ala rotante, sperimentare il quale comportava un livello di comfort e sicurezza non propriamente in linea con le aspettative contemporanee. E ciò senza considerare il dispendioso effetto avuto dall’usura nei confronti di parti e meccanismi, che tendevano per questo ad aumentare il proprio peso limitando le prestazioni del mezzo. Era stato presto compreso d’altronde, come il modo per equilibrare l’elicottero passasse necessariamente per la costruzione di un rotore totalmente regolare e prevedibile, in cui ogni componente lavorasse assieme agli altri di concerto, compensando nel contempo eventuali irregolarità nella distribuzione del carico sottostante. Ma le salienti pale erano costruite spesso in legno, proveniente da alberi diversi ed incollato assieme, tanto che identificare le necessità di un particolare progetto, e soprattutto replicarlo in quantità importanti, richiedeva considerevoli capacità manuali ed un certo livello d’istinto. Un modo come un altro per definire coloro che operavano all’interno delle fabbriche con tutte le caratteristiche degli artigiani, se non dei veri e propri artisti. Ma l’unica vera maniera per essere sicuri del proprio operato era misurarlo, in maniera certa ed oggettiva, poco prima del decollo e successivamente ad ogni periodo d’utilizzo sufficientemente lungo. Il che avrebbe portato, già prima dell’arrivo degli anni ’50, alla traduzione orizzontale del comprovato metodo nel mondo dell’aviazione ad ala fissa, consistente nell’impiego di diverse aste di misurazione in corrispondenza del passo dell’elica, per misurarne la regolarità di rotazione. Se non che data l’altezza media di questo nuovo tipo di velivoli, nonché la frequenza con cui l’operazione doveva essere portata a termine, avrebbero agevolato l’ingegnosa semplificazione e velocizzazione di quel particolare approccio. Trasformato nel sollevamento manuale di un oggetto, la cui stessa esistenza sembrava una violazione pratica dell’istintivo senso di prudenza in dotazione agli esseri umani…

vibrazioni

Il metronomo vibrante costruito per spezzare il ritmo che percuote i cavi del ponte

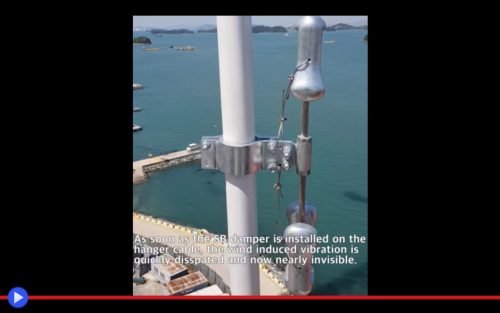

Situato in bilico sopra la corda urbana, l’esperto addetto sposta la sua ombra lungo l’estrusione del metallico implemento tubolare. Così la forma catenaria inversa di quel cavo, che anticipa e contrasta l’arco della volta diurna, cede sotto il peso, ma non cessa un movimento irregolare comprimario che introduce dubbi in merito alla stabilità, la sicurezza e ragionevolezza di tale mansione. Ma in alcun modo percepibile, la sua necessità. Chi mai sceglierebbe, per mero piacere, di sperimentare volontariamente l’emozione di quel rodeo sospeso sopra il grande ponte? Raggiunto il punto medio, l’uomo lascia il grosso moschettone di sicurezza e con la mano apre la pratica borsa, da cui estrae quello che parrebbe presentarsi come un manubrio del tipo utilizzato per il sollevamento pesi nelle palestre. Con gesto allenato, lo solleva ed avvicina a quell’instabile segmento acciaioso e lo aggancia con l’apposita fascia d’acciaio nichelato, in grado di resistere alla furia della pioggia e del vento. Quindi stringe, uno alla volta, i rilevanti bulloni. Dopo il primo, il cavo pare già più stabile ad un colpo d’occhio non allenato. Aggiunto il secondo, l’escursione del sollevamento e abbassamento è quanto meno dimezzata allo sguardo. Ed è già dopo la terza parte del saliente approccio, che l’iniziale vibrazione appare ormai cessata del tutto. Tanto che senza ulteriori indugi, egli sceglie di procedere al prossimo punto d’interesse senza assicurare il quarto foro di arresto. Forse… Tornerà in seguito a completare il lavoro?

Ciò che abbiamo visto implementata in questo video dell’azienda sud-coreana TESolution non è certo, d’altro canto, definibile come una soluzione d’avanguardia. Essendo la diretta risultanza, con tanto di brevetto a offrirne la testimonianza, di un contesto ingegneristico e risolutivo databile ad esattamente 97 anni prima della data odierna, per il tramite di un individuo in grado di notare ed elaborare con pratico senso critico i giustapposti aspetti di un saliente problema. Non è dunque un caso se gli ammortizzatori dei cavi, creati inizialmente con particolare riguardo nei confronti delle linee elettriche, vengono ancora adesso chiamati Stockbridge, con riferimento non tanto al concetto di ponte (bridge) bensì il cognome di George H. S, dipendente dall’inizio degli anni ’20 della Southern California Edison. La cui esperienza professionale ebbe a confrontarsi, fin da subito, con la dilagante crisi tecnica di quei giorni di sfrenato progresso nella distribuzione energetica su larga scala. Quando con l’estendersi dello spazio intermedio tra i piloni, causa la diminuzione della resistenza grazie ai nuovi materiali e l’incremento del voltaggio immesso nella rete, cavi in tutta la nazione cominciarono a cadere vittima di un serpeggiante pericolo nella progettazione infrastrutturale: il cedimento per fatica. Non per l’improvvisa e consistente sollecitazione. Bensì molte reiterate al tempo stesso, che come il flusso inarrestabile delle maree, può erodere persino i continenti…

Il convoglio ci portava un futuro migliore. Al suo arrivo, la città iniziò a vibrare

Cinque camion della spazzatura avanzano a ritmo cadenzato lungo schiere di palazzi vuoti ed impersonali. Alla ricezione di un segnale a noi ignoto, si fermano all’unisono e cominciano a calare verso terra un dispositivo. Sostanzialmente una colonna senza capitello, concepita per poggiare sull’asfalto senza il benché minimo spazio residuo. Passano alcuni secondi di solenne aspettativa. Quindi un suono ritmico e profondo inizia a far distorcere l’atmosfera. “Qualcosa” in “Qualche modo” sta vibrando! Onde si propagano in maniera circolare verso il sottosuolo. Un mondo sconosciuto sotto i cavi della luce interrati, sotto i condotti della rete fognaria, sotto i tunnel dalla metropolitana e perciò mai soggetto all’insinuante sguardo di ricercatori umani, sembra quindi risvegliarsi, per rispondere alla voce di quel richiamo.

Il tipo di concept prodotti dagli istituti di ricerca mostra spesso un tipo di ottimismo che conduce all’obiettivo di un miglioramento procedurale, l’implementazione per processi che potranno consentire l’organizzazione per sistemi complessi, proiettati verso il cambiamento di un paradigma che limita la progressione verso il futuro. Inteso come vita quotidiana che abbia superato uno, o più problemi significativi dell’esistenza. Ed in tal senso può essere anche visto come un pindarico volo d’immaginazione, eppure al tempo stesso tanto affascinante, il breve video pubblicato dal produttore tedesco di macchinari pesanti per lo scavo Herrenknecht, finalizzato a far conoscere la loro collaborazione degli ultimi tempi con il dipartimento geofisico del Karlsruhe Institute of Technology (KIT) che ha saputo rimbalzare, non senza un senso d’entusiasmo latente, da un lato all’altro delle principali testate divulgative internazionali e anche la stampa generalista. Questo perché il tipo di idea esposta figurava essenzialmente e indisputabilmente come priva di precedenti, infusa di quel “nuovo” che parrebbe in grado di mostrare nuove vie o sentieri verso l’illuminazione dell’energia copiosa, economica e a disposizione di ognuno di noi. Il che potrà anche esser vero per il contesto ma lo è molto meno per quanto concerne la tecnologia in questione, in realtà in uso, in varie forme, almeno dall’inizio del secolo scorso. Essendo non dissimile da un punto di vista concettuale dal procedimento medico di una risonanza magnetica, in cui il soggetto risulti essere di contro niente meno che la Terra stessa. Riuscite a comprenderne le più Profonde implicazioni?

I plausibili risvolti psichici dell’ingegnosa armonica di vetro di Benjamin Franklin

“Ogni volta che apro la custodia e la trovo completamente integra, è come se fosse Natale.” Racconta Dennis James al collega musicista ed amico Rob Scallon, esperto polistrumentista con oltre 2 milioni d’iscritti al suo canale di YouTube. Che in questo suo recente video, invece di suonare come fatto in precedenza celebri pezzi Heavy Metal tramite l’impiego di eclettici apparati, che tendono a differenziarsi in modo significativo dalla sua acclarata padronanza della chitarra, sembrerebbe interessarsi particolarmente alla questione lungamente trascurato di quale possa essere, tra tutti, lo strumento meno pratico da utilizzare, mantenere o trasportare presso il luogo elettivo del suo impiego. Cilindrico, ingombrante, modulare, al punto da richiedere una quantità multipla di custodie come una batteria, ma che diversamente da quest’ultima non può e non deve, assolutamente, subire il benché minimo urto durante gli spostamenti. Questo perché è fatto, in parte significativa, del più fragile e trasparente dei materiali capaci di far parte della nostra vita quotidiana: il vetro, s’intende. Quello dell’insalatiera seguìta dalla ciotola, seguìta dalla scodella, seguìta dalla tazza, seguìta dal boccale, seguìto dalla coppa e ancora il calice, il flute, il bicchierino. Ciascun pezzo accuratamente scelto, tagliato ed adattato al fine d’incastrarsi in modo concentrico all’interno dell’oggetto successivo, in base alle istruzioni attentamente calibrate del grande inventore, politico e ben noto redattore d’aforismi filosofici Benjamin Franklin. Al quale, esattamente 15 anni prima di dare il suo contributo alla creazione della Costituzione americana, capitò per caso di assistere all’esecuzione di un pezzo musicale da parte di un certo Edward Delaval a Cambridge, creatore di un particolare approccio sonorizzante basato sul percorrere tramite l’impiego delle dita il bordo di alcuni bicchieri per il vino. Così come in tanti abbiamo finito per metterci a fare, durante l’estendersi eccessivamente prolisso di particolari cene in famiglia (quando ancora, l’attuale situazione pandemica ci permetteva simili svaghi) e senza che ciò favorisse l’elaborazione di particolari creazioni immaginifiche o teorie. Questo, naturalmente, perché non potevamo vantare una mente fervida quanto quella di un simile personaggio, che colpito nel profondo del suo essere si affrettò a contattare verso l’inizio del 1762 il soffiatore di vetro londinese Charles James, per dare forma ad un qualcosa che nessuno, prima di quel particolare frammento cronologico della storia umana, aveva mai pensato di poter toccare con mano. Men che meno, sentir vibrare all’interno dei propri stessi padiglioni auricolari.

Una sorta di arcolaio, se vogliamo, o altro strumento da cucito alimentato mediante il tipo di pedale a spinta muscolare che in lingua inglese prende il nome di treadle, se non fosse per il “piccolo” dettaglio della delicata sovrastruttura roteante dalla suddetta forma in grado di approssimarsi a quella di un soave tronco di cono. Da mantenere accuratamente inumidita, mentre appoggiandovi sopra le proprie dita con precise coreografie musicali ci si trova ad estrarne quelli che il suo stesso creatore definiva, in una lettera indirizzata al suo amico Giambattista Beccaria di Torino: “Suoni d’incomparabile dolcezza più magnifici di quelli di qualsiasi altro strumento, che possono essere modificati tramite un lieve cambio di pressione ed estesi fino a qualunque lunghezza.” Per poi passare a menzionare, quasi casualmente, il fatto che l’armonica di vetro, come aveva scelto di chiamarla (d’altra parte, quella a bocca non era stata ancora inventata) non aveva MAI bisogno di essere accordata. Entro la fine di quell’anno, dunque, la musicista Marianne Davies, parente di una celebre soprana inglese, iniziò a girare in tour il suo paese, permettendo al mondo di conoscere le eccellenti caratteristiche dell’invenzione di Franklin. Finché non iniziò a risentire di uno stato cronico di depressione malinconica, tale da portarla a ritirarsi a vita privata. Ciò è considerato d’altra parte all’origine della ragione per cui, entro l’inizio del XIX secolo, l’armonica iniziò ad essere considerata un rischio significativo per la salute, non soltanto di coloro che la suonavano, ma tutti coloro che si ritrovavano ad udirla…