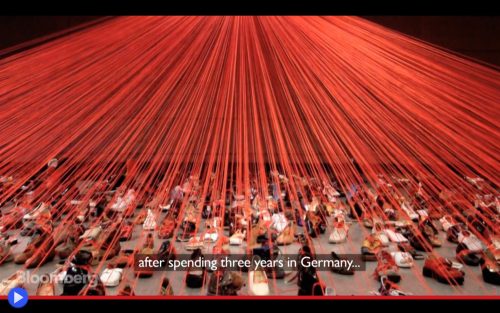

Passività e voracità costituiscono aggettivi che ricorrono nella diffusa percezione umanizzata, con accuratezza soggettivamente opinabile, del ragno. Colui o colei che laboriosamente costruisce la sua tela, perseguendo un obiettivo materiale quale può essere la necessità di sopravvivere, ancorché risulti parimenti esplicito l’intento (veramente necessario?) di esprimere la geometria perfetta, dare un senso a linee, punti e spazi negativi tra le mere superfici di appoggio. Ed allora chi può dire, veramente, che lo sforzo ereditario di queste creature non sia accompagnato dal profondo desiderio di dar vita a un qualche tipo di… Creazione? Implementare in questo modo un lascito, facente parte della vasta sussistenza delle circostanze in essere. Ove il transitivo sentimento dell’aracnide possa sopravvivergli, sia pur soltanto per il tempo di un respiro esistenziale del mondo. Ecco, allora, il filo della ragnatela diventare del color cremisi della vita stessa. Con le otto zampe trasformate in due operose braccia, quelle della donna che, a partire dagli anni ’90, ha saputo rendere palese il modo in cui la gente riesce a interfacciarsi coi propri ricordi. Tramite l’approccio di una metodologia profondamente singolare frutto di una visione interpretativa dei suoi trascorsi. Ritorniamo per esempio a quella storica biennale di Venezia del 2015, quando la berlinese nata a Osaka, Shiota Chiharu ha saputo l’immaginazione di visitatori e critici mediante l’implementazione di un lavoro particolarmente memorabile: The Key in the Hand. Centinaia, se non migliaia di chiavi donate spontaneamente dalla gente, appese dal soffitto con il filo programmatico della sua arte, con due barche sottostanti situate sotto quell’accenno di pioggia impossibile. Con lo scopo simbolico di raccoglierle, nel modo in cui avrebbero potuto farlo delle mani giganti. Simbologia legata al tema della protezione delle rispettive dimore, di coloro e degli oggetti che si trovano all’interno. Ma anche un potente riferimento al tema trasversale della memoria. Alludendo a quell’oceano di metallo sospeso, sotto cui la predisposizione vivida allo spostamento, grazie a quegli stessi scafi frutto dell’ingegno nautico e tecnologico, offriva l’opportuna prospettiva d’interpretazione. Punto d’arrivo, ma anche di partenza in questa serie di opportunità non ripetibili, ciascuna risultante da una lunga pianificazione ed ancor più faticosa implementazione, senza poter fare pieno affidamento sui molti assistenti coinvolti, poiché in alcun modo essi potrebbero implementare gli specifici nodi e soluzioni tecniche richieste dal suo schema mentale di riferimento. Un tipo di disegno che trascende in parte la materia, entrando nel reame degli stati d’animo e più puri sentimenti…

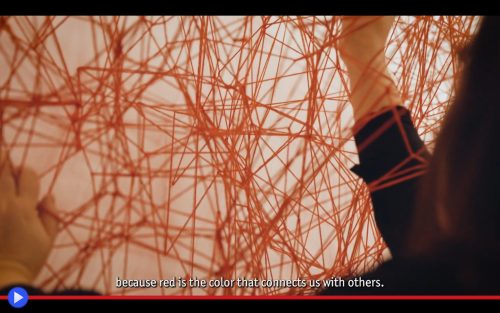

Una tela che continua e che si estende nelle zone interconnesse delle numerose mostre ed opportunità d’interventi che hanno avuto di concretizzarsi nel corso degli ultimi tre decenni. Per l’artista che ebbe modo di formarsi inizialmente presso l’Università di Kyoto, perseguendo già da quel momento il sogno giovanile di dedicare la propria vita all’arte nonostante le comprensibili preoccupazioni dei genitori. Per poi incrementare le esperienze del curriculum spostandosi a Canberra presso la Scuola d’Arte Australiana, approdando infine a Berlino, nelle celebrate sale dell’Universität der Künste. E sarebbe stato in quel contesto culturalmente florido, trovando ispirazione dalle proprie conoscenze e mentori tra cui le celebrate artiste concettuali Rebecca Horn e Marina Abramović, che il suo sentire in parte influenzato dallo stile filosofico ed il particolare modo giapponese d’interfacciarsi con il piano dell’esistenza, che ella avrebbe trovato il giusto approccio per permettere la manifestazione del suo messaggio. Diventando, in prima persona, un dipinto (Becoming Painting – 1994) ricoprendosi completamente di smalto rosso di fronte ad un fondale egualmente macchiato, facendo l’uso di un colore che sarebbe diventato inscindibile dalla sua produzione ulteriore. Rosso come il sangue, simbolo potente della vita stessa, che sgorga nel momento della nascita e allo stesso tempo può trovarsi ad accompagnare la dipartita dell’individuo. La stessa tonalità effettivamente utilizzata, quasi sempre, nei suoi lavori creati con tramite l’impiego dei fili titolari, resi manifesti in una serie di complesse, significative configurazioni apparenti. Spesso combinati, come nel citato esempio veneziano, con oggetti riciclati del vivere quotidiano, incorporati o sospesi nel complesso intreccio elaborato sulla base dello spazio offertogli di volta in volta per lavorare. Da letti e scarpe (2002 – During Sleep) a un pianoforte (2002 – In Silence) ad abiti sospesi (2010 – Dialogue with Absence) e valige (2014 – Accumulation: Searching for the Destination) e poi ancora una volta, barche (2016 – Where Are We Going?) sebbene realizzate in questo caso, presso l’Arts Theatre di Tokyo, mediante l’intreccio dei fili stessi. Mentre volendo spostarci al momento attuale, sta facendo notizia la sua installazione nel Centro Culturale giapponese a New York intitolata Diary, con pagine prelevate da vecchi diari e resoconti scritti da soldati giapponesi sul fronte della seconda guerra mondiale, finemente intrecciati nell’appariscente ragnatela diventata inscindibile dalla percezione pubblica dell’artista. Come mosche intrappolate, ormai prive di vita eppure straordinariamente pregne di significato come capsule di ciò che è stato, ovvero simboli della sovrana percezione della storia trascorsa.

La colorazione arteriosa, il reticolo vascolare, la ramificazione dei passaggi interconnessi si trasformano per questo nel linguaggio, diretto e quasi brutale, con cui Shiota sovrappone l’angolazione esteriore della quotidianità vivente alla segreta ed intangibile filosofia dell’individuo. Una tendenza forse esplicitata in modo ancora più drammatico nell’opera non basata sui fili del 2010 – Dialogue with Absence: un abito da sposa sovradimensionato ed appeso al muro, attraversato da una serie di tubi di plastica con pompe peristaltiche che vi fanno passare dentro della vernice rossa. Scelta come pratica metafora del sangue esistenziale, ovvero l’esperienza personale delle donne e il peso intrinseco che la società gli attribuisce. Consistendo inoltre un’obliquo riferimento al tipo di macchinario medico fin troppo bene conosciuto dall’autrice, nel corso della sua lunga battaglia con il cancro, resa pubblica soltanto nell’anno 2019.

Prospettive dunque fortemente influenzate dall’esperienza di lei come individuo, dal particolare all’assoluto, dal singolo alla moltitudine. Così come potrebbe capitare per quanto ne sappiamo nel complicato, ottuplice benché preciso intreccio di creature molto più piccole di noi. La cui resistenza ai venti delle epoche trascorse, persino mentre li cavalcano facendo l’uso impavido di artigianali paracadute di ragnatela, potrebbe richiamarsi alla saggezza mitocondriale dell’esistenza. Se soltanto riuscissimo a raggiungere salendo, così come pianificato in epoche distanti, il nodo all’origine del nostro sentire…