Prendi un pesce, un animale in grado di nuotare libero nella colonna acquatica ma che appartenga ad una specie sufficientemente piccola da intrufolarsi da un pertugio all’interno di una vasta caverna. Tale creatura degli abissi, avvicinandosi da una precisa angolazione, potrà imbattersi nella nascosta strozzatura che si trova sul fondale dell’Atlantico in una località molto particolare. Discendendo assieme al flusso delle sabbie nel serbatoio di clessidra situato sotto l’elegante volta di un “secondo” fondale. È la stanza decentrata, in altri termini, di un salone in cui si allarga il tunnel lungo 1,6 Km, punto di giacenza della significativa quantità di sabbia proveniente dal mondo di sopra. Sopra questa duna occultata alla luce solare, scheletri dei suoi fratelli, infiorescenze di diatomee che oscillano nella perenne oscurità e piccoli crostacei senza occhi. Incapaci o senza l’intenzione di esplorare a fondo l’unico sentiero per evadere da questo luogo che per tanto tempo aveva portato a interrogarsi gli uomini di superficie. Finché qualcuno, dimenticando il senso implicito di diffidenza, decise di lasciarsi alle spalle la costa. Procedendo con un impeto possente là dentro e verso il basso, l’avventura, l’ignoto.

Famosa per le ampie spiagge, il clima caloroso e il forte vento particolarmente amato dai surfisti appassionati al moto ondoso dell’oceano circostante, l’isola di Lanzarote è la quarta terra emersa per dimensione e terza per popolazione delle Canarie, arcipelago a largo dell’Africa settentrionale facente parte come territorio autonomo della Spagna. Ciò che in molti tendono a mettere in secondo piano, nella sua diversificata offerta di attrazioni e punti di riferimento, è la remota origine dell’elevato massiccio alto 600 metri di Corona, qualificato in lingua locale come malpaise in quanto frutto di un’emissione lavica risalente all’apice del periodo Quaternario, all’incirca 21.000 anni fa. Fu al di sotto del livello del terreno e in epoca coéva, tuttavia, che il principale contributo dell’attività vulcanica ad esso collegata riuscì a lasciare un segno paesaggistico del tutto privo di equivalenze. Quando la rapida ed incandescente colata magmatica, discesa lungo il fianco della montagna, scese a una velocità tale da fondere la terra stessa ricavandone un canale degradante che scendeva verso le remote profondità sotterranee. Finché al raggiungimento della costa marina, fece esplodere l’umidità salmastra in un tripudio di vapore incandescente, arrestandosi finalmente a molti metri sotto il livello del più vicino territorio emerso. Fu quindi nei millenni successivi, con il cambiamento della situazione climatica terrestre, che il livello delle acque cominciò a salire…

vulcani

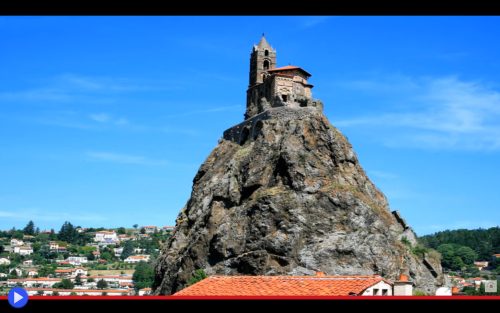

L’unica chiesa medievale che occupa la piena sommità di un vulcano estinto

Nell’estenuante pratica e la dura impresa personale del Cammino di Compostela, i pellegrini che si dirigevano a Santiago erano soliti imprimere nella mente due importanti cose a cui prestare occhio: le chiese più importanti dove fermarsi a pregare ed omaggiare il Signore, assieme ai punti di riferimento paesaggistici, letterali fari sul percorso dei moltissimi chilometri che ancora si ostinavano a separarli dalla loro ultima meta. Soltanto in un punto, nella parte meridionale della Francia, tali aspetti convergevano in un singolo massiccio elemento, l’imponente corona cittadina del borgo di Aiguilhe, destinato diventare in seguito una zona periferica della cittadina di Puy-en-Velay. Da un numero abbastanza elevato di chilometri, semplicemente una roccia, l’elemento paesaggistico che doveva sembrare al tempo evocare, ed in qualche modo anticipare l’ombra svettante dei Pirenei. Ma che all’avvicinamento prospettico del punto di vista, gradualmente si sarebbe dimostrato custodire sulla cima non un imprendibile castello, né un semplice monumento statuario; bensì l’affascinante e inconfondibile profilo di una chiesa romanica con tanto di campanile. Saint-Michel d’Aiguilhe, probabilmente tra i luoghi di culto più caratteristici di tutta Europa. Ed un legittimo pretesto per indurre la domanda su quanti fedeli, nelle zone limitrofe, fossero effettivamente inclini a risalire ogni domenica i 268 scalini per 82 metri d’altitudine, necessari a raggiungere questa notevole e quasi altrettanto remota casa di Dio. Le cui fondamenta furono sostanzialmente edificate, sul sito di quello che probabilmente costituiva un santuario antico romano dedicato al Dio Mercurio, in corrispondenza della sommità di questa monade basaltica palagonizzata, creata da processi geologici a 40-200 metri sotto il livello di un mare interno risalente a prima dell’ultima glaciazione. Al termine di una lunga trafila geologica, che in un certo caso trova un’ottima continuazione nel corrente eone dell’Antropocene, grazie alla mano abile e l’estro creativo dell’uomo.

Difficile negare, a tal proposito, i molti elementi di fascino presenti nel singolare edificio, il cui completamento in una forma non ancora completa viene collocato cronologicamente nel 969, poco dopo quando, secondo la leggenda, un canonico della vicina cattedrale di Puy aveva implorato l’Arcangelo Michele di curare la grave epidemia di peste che aveva colpito la regione. Ottenendo un successo tale, per l’intercessione dei poteri celesti, da decidere di costruire una piccola cappella rettangolare con tre absidi proprio sopra quella pietra che vedeva ogni giorno in modo vicendevole, dall’edificio che costituiva il proprio luogo di lavoro. Un’idea tanto apprezzata e affascinante, per la gente del suo gregge e i superiori ecclesiastici, tanto che già nel corso dello stesso secolo si decise alla Diocesi di procedere all’ampiamento…

Trovata l’eruzione che fu in grado di causare uno degli anni più freddi dell’età moderna

Trovare un ago in un pagliaio non è mai una cosa semplice, soprattutto quando si scopre di averlo cercato per quasi un secolo nel pagliaio sbagliato. Così dev’essere sembrato di aver fatto, all’intera comunità scientifica dei vulcanologi, alla recente pubblicazione di uno studio relativo ad uno degli eventi climatici più significativi del XIX secolo. Avvenuto nel 1831, uno dei cosiddetti “anni senza estate” come quello celebre in letteratura di 16 anni prima, per aver costretto a rifugiarsi in una baita svizzera Mary Shelley e Lord Byron, dove scrissero rispettivamente il romanzo Frankenstein e la poesia nichilista Darkness, che parlava della distruzione del Sole. Evento quest’ultimo studiato tanto a lungo ed approfonditamente, da aver gettato alcuni presupposti relativi alla contestualizzazione del raffreddamento temporaneo terrestre dovuto ad eruzioni vulcaniche, tali da condizionare l’applicazione di tale concetto secondo rigidi criteri che sembravano corretti in ogni circostanza di questo tipo: l’Ilopango in Perù nel 536 d.C; il monte Rinjani a Lombok nel 1257; il devastante scoppio nel 1883 del Kratatoa; Tambora nel 1815 e naturalmente, il monte Pinatubo nel recente 1991, capace di raffreddare ogni singolo mese di quell’anno rispetto alle medie globali acclarate. Tutti luoghi situati in prossimità dell’Equatore, nella maggior parte dei casi verificabili grazie a testimonianze coéve tramandate fino alla nostra epoca, dei rispettivi popoli direttamente coinvolti nelle devastanti catastrofi geologiche superiori al grado 4 della scala VEI. Laddove il caso specifico del 1831, menzionato anch’esso da coloro che lo vissero in prima persona, fu sempre in grado di distinguersi per l’assenza di un fattore scatenante chiaro. Possibile che la Terra fosse stata raffreddata da un vulcano, se nessuna montagna venne vista risvegliarsi in quel particolare periodo della storia umana? Ponendosi tale domanda, scienziati dell’università scozzese di St. Andrews, divisione per la ricerca ambientale, decisero perciò nel 2023 di recarsi in Groenlandia, mettendo in pratica uno dei principali metodi a nostra disposizione nella ricerca dello stato atmosferico di epoche remotamente trascorse. Procedendo all’estrazione di un certo numero di cilindrici campioni di carotaggio dal permafrost, per procedere ad un audit dei diversi livelli di profondità, ciascuno corrispondente ad un diverso periodo di accumulo degli spessi strati ghiacciati. Finalità per la quale Hutchison, Sugden, Burke e Plunkett si sarebbero trovati ad applicare l’approccio particolarmente avveniristico della microscopia elettronica, identificando in questo modo l’innegabile composizione delle particelle di tefra (polvere di cenere riolitica) databili perfettamente all’anno incriminato. Con in più una presa di coscienza collaterale, niente meno che rivoluzionaria: dato l’alto accumulo del materiale in questione, qui si era infatti determinato che l’eruzione del 1831, diversamente dalle altre fin qui citate, doveva aver avuto luogo nell’estremo settentrione, possibilmente entro il Circolo Polare Artico. La caccia, a questo punto, era aperta…

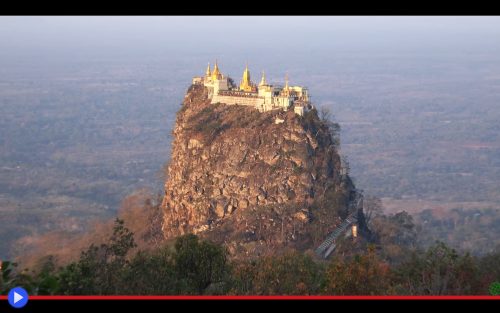

L’esercito di scimmie sulla scala che conduce al tempio d’oro birmano

Se l’area naturale del parco antistante la grande collina vulcanica del monte Popa, a meridione dell’importante città storica di Bagan, mantiene intatta la propria biodiversità ancestrale, è in parte merito anche delle particolari caratteristiche della religione nazionale della Birmania. Una versione locale del Buddhismo connotata da credenze animistiche, ovvero strettamente interconnesse al carattere prezioso ed insostituibile della natura. Che prendono il nome di culto dei Nan, un tipo di spiriti capaci di risiedere negli alberi, i laghi, i fiumi e le montagne del paese oggetto del maggior numero di colpi di stato nell’intera penisola indocinese contemporanea. Esseri superni in grado di proteggere le genti dal disastro, alcuni dei più importanti tra i quali risiederebbero, secondo le conoscenze tramandate, sulla sommità di tale svettante rilievo, chiamato dagli umanisti comparitivi “il Monte Olimpo” dell’Asia meridionale. Esseri come il magnifico Mahagiri, figlio del fabbro degli Dei nonché reale consorte di Tagaung e Popa Medaw Ma Wunna, l’enorme orchessa che si nutre unicamente di piante primaverili. La cui associazione potrebbe costituire l’origine etimologica del toponimo locale, derivato dalla parola in sanscrito puppha, che significa per l’appunto “fiore”. Quando si pensa oggi al monte in questione tuttavia l’associazione collettiva ad un’immagine non è mai quella della cima più elevata, bensì l’antistante cono eruttivo secondario, spento da molti millenni, ove trova collocazione lo scintillante monastero di Taung Kalat dalle cinque pagode ed una quantità commisurata di stupa, costruito al fine di venerare i suddetti sacri residenti dell’elevato territorio celeste. Meta di pellegrinaggio particolarmente apprezzata dai fedeli, nonché innumerevoli turisti provenienti da ogni parte del mondo, interessati a visitare dall’interno uno degli scorci architettonici più memorabili di tutto il paese. Riportando in seguito su Internet di un’esperienza che non sempre sembrerebbe straordinariamente positiva, in funzione dell’elevato grado di affollamento, la quantità di venditori e mendicanti ma soprattutto un caotico contributo da parte del mondo animale. È noto infatti che una nutrita popolazione di macachi reso (M. mulatta), scimmie invadenti dal pelo dorato appartenenti alla famiglia dei cercopitechi, abbiano lasciato la foresta per stabilirsi lungo il corso dei simbolici 777 scalini da percorrere nella ricerca nominale della comunione con l’Essenza suprema. Abituandosi ad importunare i turisti, nell’insistente richiesta di cibo, mentre defecano con apprezzabile trasporto lungo l’intero tragitto sacro, richiedendo l’intervento continuativo degli addetti ecologici locali. Anche perché, come racconta chi è passato da queste parti lasciando una testimonianza in lingua inglese, l’usanza prevede che la scalinata in questione venga rigorosamente percorsa a piedi nudi. Un’esperienza, quest’ultima, pericolosa anche per la natura spesso umida e scivolosa del suddetto tragitto inclinato…