Il frastuono dei macchinari mantiene sveglia la gente nel corso del pomeriggio, estendendosi verso le prime ore del crepuscolo autunnale; dozzine di operai, armati di macchine complesse, intenti nel costruire un robusto telaio. Colonne, traversine, piattaforme assieme a ciò che dovrà diventare, entro un paio di settimane, un grattacielo da circa 70 metri nel nuovo centro finanziario di Keski-Pasila: lo strappo alla regola, lungamente imposta, di mantenersi al di sotto di una certa elevazione architettonica, onde preservare il profilo di un’antica città. Ma proprio mentre il gigante continua a crescere, nel contempo, oltre la membrana speculare dell’asfalto cittadino, radici s’insinuano verso il profondo del piedistallo pietroso ove poggiano le sue stesse fondamenta. Una rete di tunnel, antichi saloni, costrutti dal soffitto a volta capaci di rivaleggiare le antiche sale mitologiche dei nani. Alcuni dicono che ad Helsinki, capitale della Finlandia, si ami costruire sotto terra per una mera questione climatica, viste le minime annuali che possono anche aggirarsi tra i -25 e i -35 gradi Celsius; per altri, invece, la ragione è da ricercarsi nel grande bombardamento subito verso la fine della seconda guerra mondiale, quando la Russia, stanca di subire i raid notturni degli aerei tedeschi che avevano qui la loro base, ordinò che nulla restasse in piedi per i vecchi rivali della costosa guerra d’inverno del 1939-40. Ed è certamente un fatto che in questo paese, forse l’unico al mondo, esiste una norma per cui gli appartamenti al di sopra di un certo numero di abitanti prevedano un rifugio interrato capace di ospitarli tutti, affinché le stragi di un tempo non abbiano modo di verificarsi ancora. È ad ogni modo chiaro che a partire dal concilio cittadino del 2010, con l’approvazione dell’UMP (Underground Master Plan) le cose siano cambiate in maniera significativa, fornendo un obiettivo comune all’intera città da perseguire attraverso i lunghi anni a venire. Con i primi risultati che iniziano ad essere apprezzati oggi, tramite alcuni reportage validi a dimostrare il calibro dei risultati fin qui raggiunti. “Una piscina, un campo da hockey, una chiesa. Un data center…” Elenca l’inviata di ABC News Australia, mentre procede verso il punto di fuga prospettico di lunghi e squadrati tunnel, tanto ben illuminati tanto propensi a dissolversi verso le prime propaggini dell’oscurità. “Ma se ci pensate, la vera ragione di tutto questo apparirà estremamente chiara: Guardate queste scaffalature: sono dei letti a castello. L’intero complesso può essere trasformato in un rifugio nel giro di poche ore. Capace di ospitare facilmente le circa 6.000 persone che compongono l’intera popolazione urbana.”

Il cittadino medio di Helsinki conosce fin troppo bene questo “segreto” avendo visto i plotoni militari intenti, nelle ore del proprio addestramento, a scendere presso i punti d’accesso del dedalo, per poi percorrerlo in maniera ordinata. Più di un turista, indotto dalla curiosità a visitare il resort sotterraneo, è rimasto colpito udendo il rumore ritmico dei loro stivali, accompagnato dagli ordini secchi dei sergenti durante la simulazione di varie tipologie d’emergenze. Prima fra tutte, quella particolarmente temuta di un eventuale attacco nucleare, possibilità sempre presente quando si confina con un paese che devolve un’alta percentuale del proprio budget bellico al mantenimento di un arsenale di missili, con testate al plutonio, risalenti a parecchie decadi fa. Lungi dal costituire una mera risorsa del tipo che “speriamo non serva mai” il complesso sotterraneo di Helsinki è anche la sede di numerose importanti infrastrutture cittadine, tra cui le condotte del gas per l’impianto di riscaldamento centralizzato, accessi alternativi alle stazioni della metropolitana (di cui sono presenti, paradossalmente, appena due linee) e i piani sepolti degli uffici pubblici, sedi d’archivio e magazzini deputati a contenere le risorse energetiche della rete cittadina. Primo fra tutti, il colossale silo interrato della centrale di Hanasaari, l’unico impianto a carbone automatizzato del mondo. Presso cui delle potenti macchine costruite ad-hoc estraggono verso la superficie, portandolo direttamente nelle fornaci, il carburante nerastro in quantità sufficiente per produrre i circa 220 MW di energia e 420 di calore necessari a mantenere funzionale la città eternamente presa nella morsa del grande freddo. Ma dotata, questo si, di alcune specifiche qualità nascoste…

città

Alle ultime sorgenti del vero seltzer newyorchese

Se c’è un centro dell’alta pressione nel mondo, un luogo in cui la danza continua dei fluidi raggiunge il suo punto d’arresto, giacendo in attesa del selvaggio attimo della trasformazione, questo è certamente New York, nello stato federato di New York, contea municipale di New York. La città di gran lunga più popolosa del paese più influente, del continente più longilineo dell’interno Mondo Occidentale, per un margine di ben 5 milioni di persone, sotto cui scorrono i tubi dell’antico impianto di riscaldamento centralizzato dei grattacieli, colmi di un vapore talmente intenso che quando le usurate strutture subiscono un cedimento, pennacchi eruttano in maniera vulcanica fin sopra al tetto degli edifici, causando ingenti danni a cose, o persone che stavano momentaneamente passando di lì. Un luogo in cui i vagoni della metropolitana, anche in assenza degli addetti al compattamento umano del paese più estremo d’Asia, talvolta sono così pieni che non è nemmeno possibile chiedervi l’elemosina, suonarci la fisarmonica o pretendere di continuare la propria conversazione telefonica a tutto volume senza disturbare e irritare il prossimo, ancor più del nostra innata propensione a farlo. Dove il traffico del ponte di Brooklyn, secondo il teorema termodinamico di Bernoulli, nelle ore di punta diventa inviscido e perennemente giace, come un carico di pietre insensibili presso un affollato molo portuale. Cosa pensate che possa bere, dunque, un popolo soggetto a tali difficili prove, giorno dopo giorno della propria sovrappopolata esistenza? C’è una ragione se proprio l’America, intesa come federazione per antonomasia di un sistema di stati distinti, fu il principale paese ad implementare il teorema del proibizionismo, tentando di limitare gli scatti d’ira improvvisi e conseguentemente, ridurre gli episodi di violenza pubblici e privati. Fu certamente un bel giorno quando, stanche di veder prosperare la mala più di quanto fosse riuscita a fare fin dall’epoca delle tredici colonie, le autorità scelsero di passare a metodi più endemici ed un minor grado d’imposizioni da parte di chi dovrebbe tutelare le pubbliche “libertà”. Ma fu soltanto attorno agli anni ’50 dello scorso secolo, più o meno, che la gente imparò fortunatamente a bere l’alcol diluito con l’acqua, autoregolando l’assunzione di una simile sostanza inebriante, attraverso un particolare quanto funzionale espediente: l’apprezzamento innato verso le bollicine, un prodotto naturale della fermentazione di alcuni tipi di vino o birra, ma in quantità assai minore di quanto potesse venire indotto tramite l’applicazione di tecniche o metodologie particolari. Come quella praticata tutt’ora dall’ultima fabbrica di un fluido che avrebbe cambiato i gusti di un’intera generazione: il cosiddetto seltzer, ovvero nient’altro che l’acqua frizzante in bottiglia.

Ma non immaginatevi qualcosa di simile alla cosiddetta acqua minerale che possiamo acquistare oggi in qualsiasi supermercato. Chiamato in quei luoghi “lo champagne degli ebrei” per il rinomato apprezzamento dagli appartenenti a quel popolo venuti a vivere all’ombra dei grattacieli nei confronti di una simile bevanda, diventata negli anni un simbolo di Manhattan e Long Island esattamente come la pizza italiana, il cibo cinese o il curry delle culture d’India, un bicchiere ricolmo di vera frizzantezza newyorchese va bevuto a piccoli sorsi, pena l’arrivo una serie di singulti possenti, capaci di mandare in visibilio ogni papilla nascosta nella profondità della proprio vulnerabile gola. Per citare i ragazzi della fabbrica Gomber, l’ultima presente nel territorio della megalopoli, “Il buon seltzer dovrebbe far male” (Strano slogan, nevvero?) Ed è proprio questa famiglia yiddish immigrata da quattro generazioni a questa parte, attraverso una passione pluri-generazionale unita a un comodo sistema di approvvigionamento sul territorio della prototipica ed ormai quasi dimenticata porta accanto, che sta diventando negli ultimi anni il simbolo di un modo artigianale di fare le cose, più che mai desiderabile in questo mondo che sembra aver perso anche l’ultimo scampolo di autenticità. Sia chiaro, comunque: non è soltanto una questione di nostalgia. Perché come ama vantare nelle interviste il portavoce e membro più giovane dell’organizzazione, il vice-presidente poco più che trentenne con laurea in gestione aziendale Alex Gomberg, c’è frizzantezza, e poi c’è la vera frizzantezza. Quella che miracolosamente permane, anche dopo aver versato una parte dei contenuti, grazie a una particolare valvola a vite inventata nell’800. Componente fondamentale di molte delle bottiglie impiegate dalla sua compagnia, alcune delle quali hanno oltre un secolo d’età. Fatta eccezione per quelle moderne che un poco alla volta, in funzione dell’utilizzo assiduo, vanno a sostituire le vittime di cadute o rotture varie. “Ogni volta che se ne rompe una, piangiamo” afferma il giovane manager-cum-addetto alle consegne a domicilio. Ma loro resistono, imperterriti, convinti di fare ciò che da sempre amano più di ogni altra cosa…

Bielorussia: il ponte ricoperto da uno strato di libellule notturne

23 luglio 2018: era una serata tiepida a Vitebsk, ridente cittadina prossima al confine settentrionale con il paese più vasto del mondo. Con temperature attorno ai 18-20 gradi di media, piuttosto normali anche nel pieno dell’estate, per un luogo che ha toccato i -35 in più di un caso della sua storia meteorologica pregressa. E tutto sembrava normale se non che dalle finestre degli appartamenti, in quello che è stato definito su Twitter “un letterale film dell’orrore” non fu possibile osservare il congregarsi di un’inquietante nube all’orizzonte. Localizzata sopra il solo corso d’acqua del centro abitato, e capace di formare vortici sempre più densi, puntati come una freccia verso il principale attraversamento stradale del Vitba, il ponte Kirov. In breve tempo, i lampioni smisero di funzionare, mentre carreggiata, parapetti e addirittura piloni sembrarono sparire in dissolvenza, come trasportati dalle nebbie di Avalon in un universo parallelo. Voci antiche riecheggiavano nell’aria stranamente densa e ronzante…

“Il fiume Bug a settentrione del Mar Nero porta nella sua corrente a mezza estate delle piccole membrane, simili a bacche, dalle quali fuoriescono dei bruchi a quattro zampe, dotati anche di un paio d’ali. Queste creature non vivono più di un giorno, ragione per cui vengono chiamate hemerobius.” Nelle parole dello storico Plinio il Vecchio, vissuto nel primo secolo dopo Cristo, riecheggia una profezia del mondo naturale che tutt’ora, con cadenza grossomodo regolare di uno o più anni, condiziona l’esperienza di quei popoli e la loro relazione con i mesi di luglio e agosto. È un episodio che tutti, in tali luoghi particolarmente fortunati, sperimentano almeno una volta nella vita. Non è quasi mai pericoloso, tranne forse nelle prime ore, se nell’area interessata trova collocazione una strada dal traffico medio-intenso, lungo cui gli automobilisti non tenteranno di accendere i fari, ritrovandoli coperti da nugoli di queste bestie, come d’altra parte, pure il parabrezza e gli specchietti retrovisori. Stessa cosa per i pedoni, che la stessa cosa tenderanno a sperimentarla tra i capelli, con le orecchie, il naso e gli occhi. Ma non in maniera, per così dire, irreversibile, visto che sarà possibile rimuoverle ben prima di morire soffocati. Le effimere, tipiche dell’Est Europa, sono insetti che non possono fare nulla all’uomo, come già sapevano gli antichi. I quali tuttavia, nell’assenza di un metodo scientifico adottato su larga scala, non avevano mai pensato di analizzarne il ciclo vitale, scoprendo come l’apparente durata molto breve della loro vita fosse in realtà pertinente soltanto all’ultimo stadio delle numerose mutazioni a cui devono andare incontro, quello dell’imago (o a seconda della specie, sub-imago). Mentre le creature, prima di spiccare il volo, erano solite abitare i corsi d’acqua o laghi per svariati mesi, o persino anni, nutrendosi a seconda dei casi di detriti o insetti più piccoli di loro. Pensate alla dicotomia del bruco e la farfalla. Ma espressa in una maniera più basica e per certi versi, primordiale.

Nessun sito di notizie appartenente all’area interessata, quest’anno, sembra aver avanzato ipotesi su quale sia la specie effettivamente coinvolta. È possibile, tuttavia, che si tratti di Palingenia longicauda, le più grandi effimere del Vecchio Continente, misuranti fino a 12 cm dalla testa con le antenne fino alla punta della lunga coda biforcuta, segno di riconoscimento della loro intera famiglia di artropodi volanti. Stiamo dunque parlando di una creatura certamente invasiva, e che non comprende il concetto di spazio vitale (come avrebbe mai potuto?) ma che può essere facilmente interpretata come un segno positivo, per l’assenza d’inquinamento delle acque e il fatto stesso che stia di nuovo proliferando, nonostante la scomparsa in molti dei paesi che una volta appartenevano al suo areale. Certo è difficile spiegare tale aspetto a chi deve sigillare le finestre e tapparsi in casa, in tutta fretta, prima di essere coperto totalmente da una schiera di entusiastici invasori. Ciascuno in cerca di nient’altro, in quel momento, che di una femmina con cui accoppiarsi. Ecco qui spiegata, dunque, la ragione di questo caotico trionfo: siamo dinnanzi a un’orgia. Uno tsunami di libellule in cerca di sesso…

Gli strani antenati dei moderni navigatori satellitari

È curioso e magnifico a vedersi: quel momento, durante un’occasione familiare o un pranzo di lavoro, in cui uno dei presenti nomina, intenzionalmente o per caso, la presenza amica nel traffico, quella signora contenuta nel cubo, l’essere virtuale che porta il suggestivo nome ripetuto: Tom, Tom. In una frase che suona in genere simile a: “E poi, c’è il TomTom, che…” Ed è lì, come da programma, che la situazione tende a sfuggire di mano: “Ooh, mi ricordo quando dovevo andare da…” Il navigatore è una meraviglia della tecnica che risolve ogni problema… Il navigatore è un diabolico marchingegno, concepito per mandare fuori strada le persone! Tutti sembrano avere un “aneddoto” o un “caso” da aggiungere alla discussione. “Quella volta in cui ho dovuto allungare, soltanto perché gli <algoritmi> di un dannato sistema <intelligente> avevano ricevuto notizie del traffico sulla tangenziale.” Ma sarà stato veramente così? OPPURE, quella volta in cui mi ha fatto imboccare un dedalo di vicoletti a senso unico, svoltando a destra, a destra, a sinistra, a destra, quando sarebbe bastato allungare di 2 Km per metterci la metà. Ah, quello stolto, imbelle “TomTom”. Di certo le specifiche del discorso possono variare, e qualche volta il colpevole viene identificato come Mr. Garmin, o addirittura qualcosa di avveniristico come l’app per cellulari Waze (nel quale, signora mia, le mappe vengono fornite dagli UTENTI, gli UTENTI si rende conto? E chi controlla la qualità!?) mentre l’opinione comune, un po’ come quella sui “disumanizzanti centri commerciali” o “l’inutile televisione” sembrano convergere sempre verso un consenso marcatamente negativo. Eppure, come l’oppio nelle fumerie del XIX secolo in quel di Macao, nessuno sembra poter fare a meno di questa gateway drug, l’allucinogeno che ci fa pensare, per qualche esilarante minuto, di conoscere veramente un itinerario verso destinazioni precedentemente inesplorate. La verità trasversale resta comunque configurata sul fatto che un moderno navigatore GPS, pur restando inferiore ad avere la strada perfettamente impressa nella memoria, consiste di un concentrato di tecnologia tutt’altro che indifferente. E la gente non comprende, davvero, la fortuna che abbiamo oggi, rispetto ai nostri predecessori generazionali.

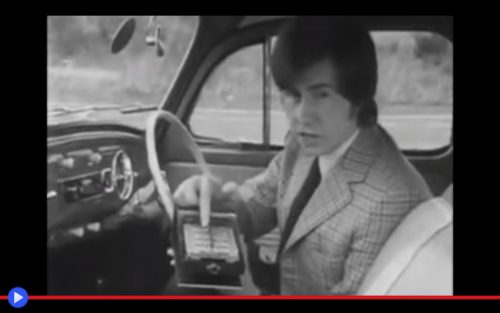

L’uomo ha iniziato a perdersi, per strada o per mare, fin da quando esistono la ruota e il timone. Ma potremmo dire, in un certo senso, che una vera e propria soluzione abbia iniziato ad essere ricercata solamente a partire dal 1971, quando un’ignota azienda inglese, secondo questo video coévo del programma Tomorrow’s World presentato da Michael Rodd, produsse qualcosa di precedentemente considerato assolutamente inimmaginabile. Un sistema capace d’indicarti la strada. Già, ma come? Stiamo parlando di un’epoca in cui il posizionamento satellitare era ancora una tecnologia militare segreta di nome TRANSIT, usata per localizzare i sottomarini sovietici. Il che voleva dire che nessuna automobile, per quanto intelligente, avrebbe potuto comprendere di sua iniziativa dove si trovasse effettivamente in un dato momento X. Ma l’ingegnoso inventore di questo meccanismo, dal canto suo, seppe dimostrare un’interpretazione specifica del problema: “La necessità di sapere dove siamo serve soltanto se sbagliamo strada. Altrimenti, tutto quello che occorre per raggiungere l’obiettivo è un copione.” Il che significa in altri termini che l’apparato mostrato orgogliosamente nel video, in senso lato, non è altro che un mangianastri con diverse cassette corrispondenti ad altrettanti tragitti da A e B, oppure C e D. “Svolta a destra tra 100 metri, a sinistra alla rotatoria” e così via. Soltanto che, per ovvie ragioni, la registrazione non poteva essere riprodotta in maniera continua, e neppure si poteva chiedere al guidatore, mentre guidava l’automobile e cambiava le marce, di agire continuamente sui tasti stop, play e rewind della sua autoradio. Ed è qui che risiedeva, in buona sostanza, l’idea innovativa: poiché ciascuna di queste cassette presentava all’inizio di ciascuna indicazione un beep di lunghezza crescente, che poteva essere identificato automaticamente. Mentre il mangianastri in questione risultava collegato, tramite un sistema elettrico, al contachilometri dell’automobile, mentre una serie di schede perforate rimovibili permettevano di selezionare il diametro degli pneumatici sottostanti. Il che voleva dire che il sistema poteva conoscere l’estensione del tragitto già percorso dall’automobile, ed adattare le sue indicazioni di conseguenza. Naturalmente, un simile approccio diventava completamente inutile nel caso di variazioni benché minime dal sentiero preposto, come esemplificato dal presentatore che a causa di un cantiere finisce per seguire indicazioni errate fino in fondo a un molo e giù, oltre gli argini del Tamigi. E scherzi a parte, tutti sembravano comprendere che al mondo servisse qualcosa di più…