Provate voi a spiegare a un contadino dell’epoca medievale, il valore intrinseco dell’archeologia. Prendete una persona nata nella semi-indigenza, forgiata dal bisogno, per cui risolvere i problemi quotidiani è un sinonimo diretto di sopravvivenza, e ditegli che non può piantare i suoi sementi in una particolare radura, né prelevarne gli atipici macigni al fine di costruire o rinforzare la sua dimora. Chiaramente egli resterà perplesso, indispettito. Forse persino ostile alle vostre argomentazioni, possibilmente sostenuto dalla percezione secondo cui Dio provvede, laddove antiche culture pagane, ormai dimenticate dagli uomini e dal tempo, possono soltanto essersi estinte per una specifica mancanza di fede. E furono effettivamente fatti dei tentativi, all’epoca del 1870 quando la studiosa autodidatta, giornalista e patriota polacca Natalia Kicka fece dissotterrare per la prima volta i notevoli gruppi di monoliti della regione di Kuyavia-Pomerania, nell’attribuire tali costruzioni agli antenati diretti dei popoli cristiani del suo paese, almeno finché negli anni ’30 del Novecento il celebre archeologo e futuro direttore del Museo Archeologico di Lodz, Konrad Jażdżewski non trovò prove evidenti capaci di collegare tale sito, assieme ad altri sparsi per l’intero paese alla cosiddetta Cultura del Bicchiere Imbutiforme, un gruppo culturale insediatosi nell’Europa Centrale avendo portato a termine una migrazione dalle terre nordiche della Scandinavia, all’incirca attorno al termine del quinto millennio prima di Cristo. Il che faceva della dozzina di tumuli in questione semplicemente uno dei più integri ritrovamenti risalenti a tale epoca, risparmiati dalla cupidigia dei ricercatori amatoriali proprio grazie al loro posizionamento odierno al centro di una profonda foresta, praticamente impossibili da identificare prima che la vegetazione venisse sfoltita, e la terra in eccesso rimossa dalle loro spioventi e lunghe pareti oblunghe. Già perché tali strutture, pur conformandosi almeno in parte all’aspetto generale dei classici tumuli neolitici, presentano proporzioni notevoli considerata la loro funzione principale, di fornire un luogo d’eterno riposo ad una singola persona ciascuna, il cui ruolo e l’importanza nella propri epoca non doveva conseguentemente essere di molto inferiore a quello di un faraone egiziano. Considerate, a tal proposito, lo sforzo ed il tempo necessario per comunità relativamente ridotte come quelle in cui l’agricoltura era ancora una tecnologia sperimentale applicata da pochi, affinché fosse possibile smuovere la terra per un lungo filare capace di raggiungere anche i 50 metri. Senza neppure menzionare le gigantesche pietre disposte ad intervalli regolari sui lati del basso edificio, dal peso unitario di fino a 10 tonnellate, utili a scongiurare il rischio che la pioggia potesse infiltrarsi all’interno della camera sepolcrale. Casistica indubbiamente capace di costituire un fosco presagio, per quelle che taluni hanno preso l’abitudine di definire metaforicamente come le “Piramidi della Polonia”…

preistoria

Lupo-coccodrillo ed orso-balena: binari tortuosi per l’evoluzione del cetaceo marino

Così perfetto, nelle sue forme. Tanto insolito a vedersi: dipinto coi colori della mente, sulla cima di un gibboso promontorio, in riva alle acque di un bacino idrico dimenticato. L’aspetto generale di un’antilope, la corporatura di un maialino, con la grandezza approssimativa di un gatto. Creatura il cui nome fu assegnato per la prima volta, circa 10 milioni di anni dopo che l’ultimo esemplare fu sopravanzato dalla marcia inarrestabile dell’estinzione: Indohyus. In tal modo scoperto nel 1983 da Thewissen e Bajpai, nella regione indiana di Kutch; non propriamente un polo archeologico di alto rilievo, né del resto ci sarebbe stato granché d’interessante nell’ennesimo mammifero vissuto durante il periodo del Miocene, caratterizzato forse dal più altro numero d’esperimenti biologici, in larga parte fallimentari, condotti parallelamente dalla natura. Almeno finché, esattamente 22 anni dopo, a un paleontologo statunitense sotto la supervisione di Thewissen capitò d’individuare una strana struttura ossea mentre puliva la collezione di fossili originariamente appartenuta al collega defunto A. Ranga Rao. Qualcosa che si rivelò essere, ad un’analisi più approfondita, indiscutibilmente un chiaro esempio d’involucrum, il sistema altamente distintivo usato dalle balene per percepire a distanza la propagazione dei suoni attraverso l’acqua di mare. La scoperta, per ovvie ragioni, risultò essere sensazionale: ecco finalmente il teorizzato “anello mancante”, la creatura situata tra gli originali ungulati preistorici e i cetacei moderni, individuabile come un antenato in comune tra questi ultimi e l’ippopotamo delle fangose pozze del Serengeti. Ora un’ampia serie di resti ossei accumulati nel corso degli ultimi decenni, sembrava assumere d’un tratto un diverso significato; tra questi, l’aggressivo aspetto del Pakicetus, probabile carnivoro dalla biologia e il comportamento ecologico paragonabili a quelli di un canide lupesco. La cui scoperta risaliva al 1981 ad opera di Philip Gingerich in Pakistan, essendo anch’esso caratterizzato da tratti della conformazione del cranio classificabili come pachyosteosclerosi, ovvero conduttivi ad un sistema uditivo marino. Il che non significava, d’altronde, che simili animali vivessero la maggior parte della propria esistenza completamente immersi nelle acque dell’oceano Paratetide, conduttivo alla creazione di un diverso ecosistema e ricche opportunità di prosperare. Facendovi ricorso, piuttosto, nel primo caso per sfuggire ad eventuali predatori, così come fatto dall’odierno iemosco acquatico (fam. Tragulidi) e nel secondo al fine di pianificare agguati, in maniera potenzialmente analoga a quella di un coccodrillo. Ipotesi, questa, fortemente confermata dalla particolare disposizione degli occhi sopra il cranio della creatura in questione, perfettamente idonei a rimanere immersa quasi totalmente mentre attendeva pazientemente il passaggio della propria vittima designata. Non propriamente la stessa cosa, delle odierne megattere che filtrano biomassa grazie all’uso dei lunghi fanoni…

Riconsiderando la complessa relazione tra il bradipo preistorico e il frutto dell’avocado

Non succede particolarmente spesso che un producer di video divulgativi su YouTube sollevi una questione biologica oggettivamente del tutto nuova per il pubblico, e benché ampiamente nota in determinati circoli accademici purtroppo mai discussa, di fronte all’opinione pubblica, per lo meno con l’ampia considerazione che avrebbe meritato. Per l’oggettivo spunto di riflessione che ci può fornire, in merito all’evoluzione, l’ambiente preistorico, gli alterni sentieri e metodi della natura. Così Adam Crume, ambasciatore scientifico del canale SciShow è comparso lo scorso 19 dicembre online con un titolo esplicitamente provocativo: “Tutti si sono sempre sbagliati sull’avocado. Inclusi noi.” E una breve, quanto pregna trattazione di una di quelle percezioni generalmente diffuse, in forza di una serie di circostanze pregresse, fino al punto di essere diventate delle vere e proprie roccaforti. Ovvero la seguente concatenazione di cause ed effetti: l’albero tropicale mesoamericano di Persea americana, per come lo conosciamo, è un vero e proprio anacronismo. Questo per la dimensione del suo seme, sproporzionatamente enorme ed in funzione di ciò praticamente impossibile, per qualsiasi creatura attualmente esistente, da trangugiare tutto intero. Ciò anche senza considerare il suo contenuto di tossine, sufficientemente elevato da poter venire tritato, ad esempio, per la produzione di un veleno per topi tradizionale. Quale appartenente al mondo animale, dunque, aveva la capacità e propensione di provvedere alla diffusione di tale pianta? Soltanto due famiglie, appartenenti alla categoria della megafauna di quel mondo, con origini rispettivamente nelle epoche del tardo Oligocene (25 mya) e del Pliocene (5,2-2,3 mya) avrebbero potuto vantare la capacità di farlo. Sto parlando dei gomfoteriidi, pachidermi proboscidati vagamente simili a degli elefanti con quattro zanne, e dei megateri, colossali bradipi di terra che potevano anche raggiungere i 6 metri in determinate specie. Creature primariamente erbivore (nel secondo caso, non solo) la cui dieta per quanto ci è stato possibile desumere conteneva effettivamente le foglie di piante ad alto fusto e potenzialmente, anche i loro frutti e semi dal variabile grado di tossicità, che avrebbero potuto metabolizzare possedendo stomaci di ferro analoghi a quello dell’odierno rinoceronte. Così venne teorizzato, per la prima volta nel da Wolstenholme and Wiley nel 1999, riallacciandosi a uno studio di 17 anni prima di Janzen and Martin, che l’avocado in questione potesse avere una stretta relazione simbiotica con queste creature, riuscendo nonostante questo a sopravvivere successivamente alla loro estensione. Un’ipotesi ulteriormente sostenuta nel famoso saggio del 2002 della studiosa Connie Barlow “I fantasmi dell’evoluzione” il quale avrebbe ulteriormente cementato questa percezione ritenuta effettivamente utile ad avvicinarsi all’inspiegabile realtà dei fatti. Almeno finché a qualcuno, da qualche parte, non fosse venuto in mente di porsi le domande adeguate…

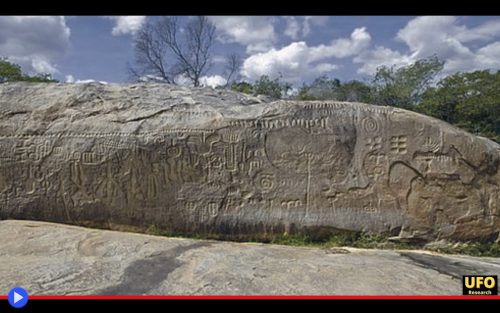

L’enigmatico linguaggio della pietra situata lungo il corso dell’antico fiume Ingá

L’incertezza è uno strumento dall’enorme potenziale per riuscire a stimolare l’immaginazione, evocando immagini o concetti in grado di creare affascinanti scenari. Ed è forse proprio in tale ambito che va cercata la ragione per cui l’età di sei millenni di un particolare macigno in pietra di gneiss e i suoi dintorni nello stato di Paraiba in Brasile tende ad affascinare e coinvolgere la mente di un tale numero di persone. Aspiranti archeologi più o meno sanzionati dall’accademia, tutti giustamente animati dal tentativo di giustificare la presenza, sul suddetto materiale, della più fantastica collezione d’iscrizioni create dall’uomo, raffiguranti una notevole varietà di concetti, immagini e possibili messaggi logografici d’inimmaginabile natura. Come se l’assenza di una specifica epoca di riferimento disponibile per l’imponente assieme di manufatti litici, misurante nel complesso un totale di 250 metri quadri, fosse la giustificazione per situarlo all’apice di una linea temporale con inizio prossimo al suo affioramento geologico, nonostante l’assenza di effettivi ausili utili ad avvalorare una simile tesi. Pensateci, d’altronde: come attribuire una specifica data per quanto concerne un sito dalla natura tutt’altro che organica? E per questo avverso alla collocazione temporale con il carbonio, privo di significativi reperti o rimasugli di vicini villaggi coévi e soprattutto appartenente a un’area geografica in cui testimonianze scritte non sarebbero comparse fino all’arrivo dei coloni europei, soltanto una manciata di secoli innanzi al momento presente. Fatta eccezione, guarda caso, per l’effettiva pietra del fiume Ingá, chiamata nella lingua tradizionale dei Tupi “Itacoatiara” o pietra dipinta, un termine che ritorna anche nel nome di città e villaggi in varie zone dell’intero Brasile. Quasi certa resta d’altra parte l’attribuzione del sito archeologico agli antenati prestorici di questa gente, con possibile collocazione in un contesto affine a quello dei Potiguara (o Pitiguara) un popolo famoso per essere stato tra i primi ad allearsi con i portoghesi durante il periodo coloniale, dando inizio alla tradizione del cunhadismo. Secondo cui ciascun europeo sposato con una donna indigena avesse il diritto al servizio clientelare dei propri “cognati” ed altri parenti acquisiti, spesso destinati a diventare parte della forza lavoro di ciascun insediamento, accrescendo e velocizzando la crescita esponenziale di tali comunità miste. L’esatto contesto, a quanto ci è dato comprendere, in cui venne messa per la prima volta per iscritto l’esistenza dell’antico sito dal possibile significato religioso ormai scomparso nella nebbia dei tempi…