Condizioni particolari, circostanze atipiche, opportunità diverse. Quando nel 1229 il Re Giovanni I di Aragona, detto il Conquistatore, giunse con la propria flotta presso la più grande terra emersa facente parte delle Baleari, controllata ormai da quattro secoli da uno degli ultimi califfati musulmani d’Europa, il potente soffio del Maestrale proveniente da nord-ovest lo costrinse a rivedere i propri piani, doppiando l’isola e scegliendo di approdare a mezzanotte nella sua estrema parte meridionale. Da lì, mettendosi in marcia con il sorgere dell’alba, in poche ore i soldati raggiunsero la città principale di Palma, esistente in varie forme fin dal secondo secolo, quando era stata fondata dai Romani. Asserragliata tra le vecchie mura non troppo solide, e colti di sorpresa senza risorse sufficienti a superare un assedio, gli abitanti vennero ben presto costretti alla resa, sebbene membri della taifa nominalmente associati al corpus politico Almohade fossero riusciti a ritirarsi tra le montagne, da dove continuarono a resistere con attacchi di guerriglia destinati a durare parecchi mesi. Fu dunque con l’aiuto ed il finanziamento dei mercanti di Barcellona, Tarragona e Tortosa, massimamente interessati a mantenere questo territorio di scambio dall’importanza niente meno che fondamentale, che il sovrano cristiano concepì il progetto per la costruzione di una fortezza edificata dai migliori architetti dell’epoca, che potesse costituire la sua residenza e al tempo stesso resistere a qualsiasi forma di attacco presente o futuro. Un’idea destinata ad essere accantonata in un primo tempo, per venire poi portata a termine dal suo figlio ed erede, Giovanni II di Maiorca. Tramite il coinvolgimento di architetti sotto il controllo del maestro gotico Pere Salvà, si decise dunque di procedere in maniera fortemente atipica, evocando nei disegni un tipo di edificio che in quell’epoca sarebbe stato associato principalmente alla città di Roma ed il dominio dei Papi: il celebre forte a forma di tamburo incorporato nelle mura Aureliane, che in precedenza era stato lo svettante mausoleo di Adriano. Benché fonti storiche e coéve, facendo riferimento alle crociate, scelgano di citare una fonte d’ispirazione geograficamente più distante, facendo piuttosto riferimento all’Erodion della Cisgiordania, antica collina costruita a sud di Gerusalemme nel I sec. a.C da Erode il Grande, sovrano di Giudea.

Qualunque fosse stata l’effettiva origine della sua forma, il complicato castello che avrebbe assunto il nome di Bellver (per il suo “belvedere” della baia e capitale isolana) avrebbe ad ogni modo richiesto molti anni per il suo completamento, giungendo ad una forma utilizzabile non prima del 1311. Diventando in breve tempo, a partire da tale data, una delle regge maggiormente atipiche ed al tempo stesso ben difese di tutta l’Europa meridionale…

battaglie

Vita e morte nel villaggio medievale dei monaci dalla pallida veste

Molti insediamenti grandi o piccoli possiedono un’antica storia relativa alla loro creazione, intrisa di ambizione, prospettive, buone speranze. È perciò abbastanza normale considerare “stregato” o “maledetto” un luogo il cui ricordo più antico e ripetuto è relativo ad un saccheggio e conseguente massacro. Specie quando i fatti relativi paiono integrare un monito rispetto alla mancanza di senso comune, ovvero l’imprudenza di coloro che ritengono, a torto, di essere protetti da un potere superiore. Come quello dell’Altissimo invocato, al principio di quel particolare frangente, dai canonici premostratensi durante il regno di Edoardo Plantageneto, re d’Inghilterra tra il 1272 e il 1307. Ordine fondato in Francia e composto da canonici dalle caratteristiche vesti bianche come l’osso, che aveva fatto della diffusione del Verbo una missione di primaria rilevanza, persino qui, nella remota terra di Nortumbria dove Walter de Bolbec II aveva donato parte dei propri terreni nel 1165, per la fondazione di un monastero. In un luogo che venne chiamato per l’appunto Blanchland (la Terra Bianca) ed il quale sembrò per qualche tempo poter trarre beneficio di un’effettivo stato privilegiato dinnanzi alle sfortune della Storia, o quanto meno una collocazione sufficientemente remota dalle principali strade di collegamento, visto come nonostante il lungo conflitto armato con gli scozzesi, per decenni nessun gruppo armato giunse fino a quelle porte, fermamente intenzionato a rievocare la tragica scorribanda di Lindisfarne. Orbene narra la leggenda che sul finir di quel fatale giorno del XIII secolo, membri di un corpo di esploratori delle armate settentrionali, senza Dio e senza morale, si aggirassero in cerca di bottino sul confine della contea di Durham. La ragione è che essi avevano sentito parlare di un’isolata comunità monacale, nominalmente collegata alla ricca abbazia di Croxton a Leicestershire. Per uno strano scherzo del destino, tuttavia, i premostratensi avevano a loro volta ricevuto voce dell’arrivo dei banditi, ragion per cui avevano pregato con veemenza perché i loro corpi e le loro anime potessero essere risparmiati. Immaginate dunque la sorpresa di ambo le parti, quando all’avvicinarsi del momento della verità, una nebbia densa calò sopra i verdeggianti campi della brughiera, complicando al punto la scorribanda che i capi scozzesi avevano deciso, a malincuore, di ritirarsi. Mentre i monaci esultanti, sicuri di essere stati aiutati dalla Provvidenza, finirono a quel punto per commettere il più imperdonabile dei peccati di questo mondo: l’imprudenza. “Dio è con noi, sia lode al Padre” esclamò qualcuno. Mentre in mezzo ai suoi colleghi, già veniva declamato il canto trionfale del Te Deum. E un altro si era già impegnato, con esecrabile entusiasmo, a tirare ripetutamente la corda della torre campanaria del monastero. Un tipo di celebrazione che potremmo definire, quanto meno, prematura viste le circostanze…

Quando caddero le alte scogliere di Helgoland, isola e fortezza nel Mare del Nord

Secondo una leggenda delle origini del Cristianesimo nell’Europa settentrionale, un monaco di nome Willibrod raggiunse sul finire del VII secolo una landa remota, oltre la costa della Germania e costituita da un arcipelago di due isole, complessivamente non più grandi di quattro chilometri quadrati. Qui egli ebbe ad incontrare un popolo nativo, selvaggio e retrogrado, che venerava un pozzo ed una misteriosa mandria di bovini. Allorché ispirato da Dio in persona, egli bevette l’acqua del pozzo e si nutrì della carne delle mucche sacre, il sant’uomo ebbe a suscitare il senso critico degli abitanti; poiché se lui poteva commettere dei tali sacrilegi e sopravvivere all’ira degli Dei, invero al mondo doveva esistere un Potere più grande. Incontrastato, di fronte a qualsiasi altro. In un’altra versione della storia, ambientata qualche decennio dopo, Willibrod sbarcò appena in tempo per salvare un ragazzo che doveva essere sacrificato al mare tramite il sollevamento della marea. Convincendolo a convertirsi appena in tempo, il che avrebbe impedito all’acqua di salire abbastanza da riuscire ad annegarlo. Un vero e proprio miracolo dunque, che avrebbe contribuito in seguito a renderlo santo, ma anche a far cambiare il nome di questo piccolo satellite del Vecchio Continente da Fositeland, proveniente da Forseti, Aesir della giustizia norrena, ad Heiligland in Alto Germanico, ovvero Terra Sacra. Destinato poi ad elidersi in Heligoland nel tedesco moderno, ed ancor più brevemente Helgoland per i parlanti di lingua inglese. Idiomi corrispondenti ai due popoli che più di ogni altro avrebbero combattuto, sofferto e discusso diplomaticamente per le rispettive competenze in merito, causa l’importanza strategica che questo particolare luogo, più di molti altri, si sarebbe trovato ad avere.

Dal punto di vista geologico sia l’isola principale, che la sua vicina e più piccola Dune, risultano composte da roccia sedimentaria di colore rosso, appoggiata su uno zoccolo dello stesso sostrato candido, e qui invisibile, che altrove giunse a costituire le bianche scogliere di Dover. Con un profilo rialzato rispetto al livello dell’oceano, tale da garantire la presenza di almeno un alto, residuo faraglione costiero detto Lange Anna, “L’alta Anna” che oggi parrebbe nell’ultima fase della sua esistenza, essendo destinato entro una manciata di generazioni a precipitare nuovamente negli abissi che lo avevano un tempo generato. Lungamente trascurate fino all’inizio dell’epoca moderna, causa l’esistenza di molte alternative vie d’accesso alla foce dell’Elba e gli altri fiumi della costa tedesca, l’arcipelago di Helgoland iniziò ad entrare nel mirino della grandi nazioni nel XIX secolo, quando durante le guerre napoleoniche l’ammiraglio Thomas MacNamara Russell lo conquistò per Giorgio III del Regno Unito, ottenendo conseguentemente un documento redatto dalla Danimarca, del cui territorio le due isole facevano nominalmente parte in base alle divisioni dei distretti marittimi settentrionali. Fu l’inizio, essenzialmente, della fine per la landa dove “Non esistevano banchieri né avvocati, e nessun crimine. Dove le tasse non esistono e i traghettatori non chiedono mai la mancia.”

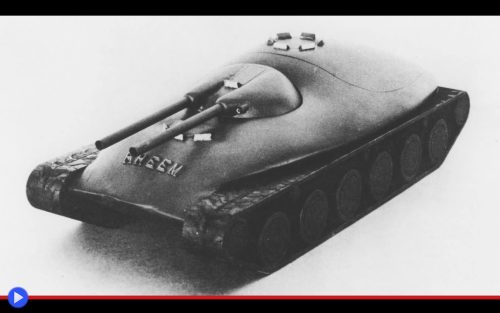

Lo strano carro-anatra creato per mimetizzarsi nei campi di battaglia degli anni ’50

La Rheem di Richmond, California, compagnia nata nel 1925 dalla fusione delle imprese commerciali di due fratelli, rispettivamente specializzati nella produzione e galvanizzazione di barili per il petrolio, è nota per l’estrema capacità di diversificare la sua offerta. Operativi nel campo dei bollitori a partire dagli anni ’30, quindi lampade, batterie e persino una tecnologia di scuotimento per i camion minerari successivamente alla propria apertura nel 1935 di una sede Australiana, i loro impiegati si sarebbero in seguito occupati anche di attrezzatura audio-video e strumenti musicali negli anni ’50. Per poi specializzarsi, all’inizio dell’epoca contemporanea, nel campo dei condizionatori e termostati intelligenti. Ciò che la storia aziendale pubblicata sul loro sito, per qualche ragione, non ama particolarmente ricordare è tuttavia il periodo in cui, durante e successivamente alla seconda guerra mondiale, le fabbriche del marchio sarebbero state incorporate a pieno titolo nello sforzo bellico nazionale, il che ha perfettamente senso viste le migliaia di operai specializzati, le installazioni metalmeccaniche e fonderie di metalli sottoposti a complicate lavorazioni. Portando a uno sviluppo di competenze, ed il coinvolgimento di figure specializzate, tali da sfociare alla metà nel secolo a una partecipazione diretta in uno dei programmi reputati più importanti dalla Difesa statunitense: la sostituzione dell’ormai obsoleto (e mai eccezionalmente valido) carro armato M4 Sherman che in tanti campi di battaglia aveva dato il massimo, risultando ormai oggettivamente superato dagli ultimi veicoli creati dall’Unione Sovietica nel contesto della serie IS o JS, in modo particolare il JS-4 da 45 tonnellate, con 120 mm di armatura frontale ed il suo potente cannone da 122 mm. Il che sembrava imporre lo schieramento di nuove macchine da guerra, che fossero almeno altrettanto resilienti e se possibile, dotate di una maggiore agilità di movimento. La prima risultanza di tale filosofia sarebbe stato il prototipo del massiccio T-42, progettato “in casa” dall’esercito ma capace di coinvolgere direttamente la Rheem per la produzione della torretta con il cannone a carica automatica T119 da 90mm, dotata di un ingegnoso quanto innovativo sistema basculante, capace di garantire un arco di tiro, soprattutto verso il basso, inerentemente superiore ai metodi tradizionali. Ciò per garantire la possibilità di far fuoco dal ciglio di una collina o declivio, esponendosi in tal modo il meno possibile al contrattacco nemico. Ulteriori versioni del carro armato, nessuna delle quali venne mai prodotta in serie, sarebbero state il T-54 ed il T-69, entrambe abbastanza famose da figurare nel nutrito catalogo del popolare videogame World of Tanks. Ciò che in molti non sanno, perché viene menzionato unicamente nel misterioso testo del 1988 “Firepower – Una storia del carro armato pesante americano” di R. P. Hunnicutt, è che la Rheem aveva portato fino al tavolo da disegno una versione ancor più estrema dei suoi lavori. Un carro armato che se fosse giunto fino in Corea o nel Vietnam al posto del Pershing o del Patton, avrebbe senza dubbio modificato sensibilmente il paradigma dei rispettivi contesti di guerra…