Emblematica nella letteratura fantastica è la città costruita sotto i rami protettivi di un abnorme arbusto, capace di proteggere coloro che vi abitano dalle influenze negative di creature dedite alla perpetuazione di un antico male. Insediamento elfico, generalmente, delle ninfe o gnomi dal cappello rosso (prima che Tolkien trasferisse il loro regno giù nelle viscere di monti pietrosi) che ivi offrono rifugio o salvaguardia al gruppo dell’eroe, rifiutandosi generalmente di schierarsi con le proprie armi ed aiutarlo direttamente nel compimento della sacra missione. Poiché ciò fanno le piante come prototipica prerogativa: ricordano, ma non agiscono; crescono, senza spostarsi. Mentre i secoli trascorrono veloci, nell’assenza di una partecipazione diretta, fatta eccezione per il serpeggiante espandersi delle radici e rami emessi dal tronco centrale. La cui presenza tende a crescere in altezza. Molto meno, nella stragrande maggioranza dei casi, in larghezza. Così il popolo dello stato messicano di Oaxaca, fin da tempo immemore, sapeva molto bene che il punto di riferimento vivente situato sulla strada nella valle tra le montagne della Sierra Madre era una presenza importante, persino sacra nella misura in cui esso svettava sopra i viaggiatori intenti a viaggiare lungo i 12 Km verso l’attuale capitale dello stato, Oaxaca de Juárez. Semplicemente perché non aveva smesso di ampliare la sua ombra, avendolo già fatto per lunghi secoli, o persino millenni, finché la mente faticava in modo sostanziale ad afferrarne le proporzioni ed il significato biologico inerente. Magnifico, svettante, vasto al punto che 30 persone mano nella mano avrebbero fatto fatica ad abbracciarlo, mentre circa 500 avrebbero potuto trovare ristoro dall’arsura di mezzogiorno sotto l’estensione delle sue fronde. Non c’è dunque alcunché di sorprendente se i diversi popoli che si sono susseguiti in questi territori, ciascuno a modo loro, avesse posto questo esponente del genere tassonomico Taxodium (cipresso calvo) al centro della propria visione mistica e percezione religiosa dell’universo. Dall’ancestrale credenza degli Zapotechi, convinti che esso costituisse il primo dei cinque alberi incaricati di sostenere il cielo, creati dagli Dei alle origini del cosmo stesso. Mentre i Mixtechi lo collegavano alla figura divina del signore delle piogge Dzahui, in quanto “albero che cresce dove sgorga l’acqua”, come implicita promessa di un raccolto in grado di rinnovarsi ogni anno. Laddove gli Aztechi lo ritenevano manifestazione terrena di Tlalocan, il paradiso umido e sotterraneo dedicato a coloro che morivano annegati o folgorati per l’impatto di un fulmine nel corso di un temporale. Finché con il superamento degli antichi schemi di valori, accanto al sacro tronco venne costruita una chiesa cristiana dedicata alla Santa Vergine del thule, il tipico sottobosco di cespugli fascicolati composto da piante appartenenti alla famiglia delle Ciperacee. Il cui campanile non avrebbe mai potuto raggiungere, in un significativo gesto di rispetto, i rami più alti dell’antica sentinella frondosa…

leggende

La storia frammentata e il destino ignoto del tesoro che avrebbe restaurato la monarchia inglese

Fin dagli albori dell’Era Moderna, l’invenzione del concetto di politica internazionale fu sfruttato dai monarchi del tempo per ampliare e consolidare la propria sfera d’influenza, sia tramite approcci diplomatici che altri, non propriamente trasparenti in termini di legittimità e meccanismi procedurali. Quel sostanziale tipo d’ingerenze, è ciò a cui sto facendo riferimento, i cui effetti ancora oggi lamentiamo nell’instabilità inerente di determinate zone del mondo, dove l’esistenza di correnti politiche contrapposte trova l’alterno sostegno di potenze straniere, interessate in modo enfatico ad alimentare il fuoco del cambiamento. Spostandoci all’indietro lungo l’asse temporale, tuttavia, appare chiaro come tali pratiche andassero consuetamente incontro a contrattempi di natura fondamentale, dovuti soprattutto a quel fenomeno, tattico e strategico, che viene convenzionalmente definito “nebbia di guerra”. Abbagliati e fuorviati quotidianamente da notizie non verificabili, che possiamo quanto meno fare in modo di filtrare in parte grazie al senso critico, oggi non possiamo neppure cominciare a immaginare cosa volesse dire non poter disporre dei mezzi di comunicazione attuali, portando i potenti a prendere le decisioni sulla base di dispacci risalenti a settimane, se non mesi prima della data corrente. E di certo non lo avevano in mente Luigi XV di Francia e Filippo V di Spagna, quando allo scoppio della ribellione Giacobita del 1745 in Scozia decisero di comune accordo che fosse giunta l’occasione di destabilizzare gli attuali schemi di potere delle Isole Inglesi. Agevolando la potente dinastia dei protestanti Hannover, tramite il ritorno in patria del solido pretendente Charles Edward Stuart, anche detto il Bonnie Prince. Colui che, ultimo in ordine di tempo, vantava una diretta discendenza da Giacomo II d’Inghilterra, figlio a sua volta del Re cattolico decapitato Carlo II, così eliminato all’inizio della gloriosa (e sanguinosa) Rivoluzione di esattamente un secolo prima. Eroe possibile cresciuto in un confortevole esilio, per quanto potesse esserlo nella sofferta consapevolezza di aver subito un’ingiustizia di fronte alle leggi di Dio e del mondo, finché in seguito alla visita presso la sua residenza parigina di numerosi sostenitori della cosiddetta causa giacobita, si convinse di poter guidare un esercito composto dai clan scozzesi assieme ad un certo numero di alleati stranieri. Per cambiare, nel nome della giustizia, il corso sostanziale della Storia.

Fu dunque dopo il proprio sbarco ed alcune vittorie tutt’altro che decisive a Prestonpans e Carlisle, con la creazione di una corte itinerante di consiglieri e sicofanti, che l’aspirante si rese conto di come i rinforzi promessi non sarebbero mai effettivamente arrivati. Sostituiti, se non altro, da ingenti risorse pecuniarie, la cui consegna nei tempi utili si sarebbe rivelata tutt’altro che garantita. Un primo carico di 400.000 livres d’oro iniziò il proprio viaggio nel marzo del 1746, a bordo dello sloop francese Hazard, effettuando la traversata senza incidenti fino all’arrivo 20 giorni dopo presso le secche di Tongue nelle Highlands Nord-Occidentali, dove l’imbarcazione finì per restare bloccata. Poco prima dell’arrivo della fregata inglese HMS Sheerness, che costrinse gli uomini a scaricare in tutta fretta il tesoro. Ben presto catturato, senza troppe difficoltà, da membri in armi del clan Mackay, alleati del governo britannico hanoveriano. Il che sarebbe stato un mero antefatto, dell’ingente quantità di ricchezze destinate a scomparire in quei mesi caotici e decisivi…

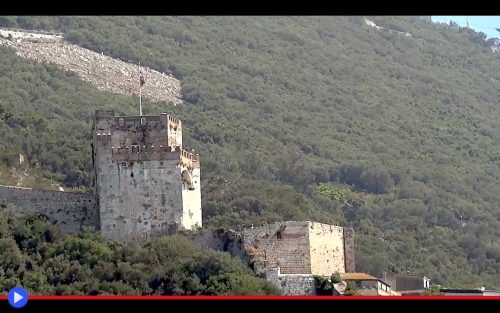

Il castello costruito sul confine tra due mondi come chiave inespugnabile del mar Mediterraneo

Svettanti e abnormi prominenze sui confini delle terre frequentate dalle antiche civilizzazioni, le colonne d’Ercole servivano in maniera funzionale il proprio scopo mitologico e ancestrale: da una parte il monte Abila, massiccio forse corrispondente all’odierno Hacho che sovrasta l’unica città spagnola sulle coste africane. E dall’altra, la spettacolare roccia di Gibilterra, corpo monolitico formato da strati sedimentari, di calcari del Giurassico e dolomiti. Roccaforti molto più imponenti di qualsiasi costruzione eretta dagli umani, residui di una guerra tra giganti e onnipotenti esseri divini, piattaforme da cui gli occhi erano capaci di spaziare tra i continenti. Tanto fondamentali dal punto di vista strategico, soprattutto per quanto concerne quel sito diventato lungo il transito dei secoli “porta d’Europa” da rendere del tutto naturale il sanguinoso sforzo generazionale, compiuto attraverso i secoli dai frequentatori bipedi del quotidiano, per assicurarsi l’esclusiva posizione avvantaggiata nei confronti dei loro agguerriti nemici. A partire da quando, in base a fonti storiche non del tutto certificate, il potente comandante militare del Califfato Umayyade, Tariq ibn Ziyad sbarcò nel 711 d.C. con le sue navi nei più immediati dintorni, concedendo a tempo imperituro il proprio nome al grande promontorio. Che da quel momento sarebbe stato chiamato Jabal Ṭāriq, ascendenza etimologica della parola “Gibilterra”. Un sito da cui progettare e intavolare la propria conquista del regno iberico dei Visigoti, vasto e scoordinato consorzio di città relativamente indipendenti, che aspettavano soltanto di ricevere un vessillo sotto cui direzionare i propri sforzi dal punto amministrativo e situazionale. Ma prima che il sistema della Spagna islamica potesse raggiungere il proprio apice di sincretismo e prosperità, ogni rifornimento, ciascuna compagine fornita di armi e vettovaglie dovette poter essere tenuta al sicuro. E non è perciò improbabile che proprio in questo luogo, le truppe dei cosiddetti Mori potessero aver iniziato la costruzione di un elevato castello. Ciò detto e nonostante l’estensione impressionante che tale struttura avrebbe raggiunto a distanza di tre o quattro secoli, sono sorprendentemente poche le fonti storiche da cui trarre approfondite nozioni, almeno fino alla prima riconquista ad opera di truppe cristiane di Castiglia nel 1309 e la successiva cattura da parte della dinastia islamica dei Merimidi 24 anni dopo, a seguito di un assedio durato mesi e dal costo in termini di vite umane assolutamente non trascurabile. Cui fece seguito la demolizione dei terrapieni e palizzate esistenti, per costruire qualcosa che potesse risultare assai più duraturo, mediante l’uso di pietra calcarea estratta localmente e i mattoni rossi tipici dell’architettura magrebina: la prototipica Medina al-Fath, o Città della Vittoria. Un castello destinato a vedere tali e tante battaglie da restare persino oggi, a seguito della propria parziale distruzione, un luogo che sconfina nel più mistico ed evanescente regno della Leggenda…

Gli spiriti divini che duellano nel cuore delle pietre più enigmatiche della Germania settentrionale

Percorrendo le importanti strade che costeggiano la densa foresta di Teutoburgo, il viaggiatore aveva l’abitudine di perdersi in profonde meditazioni sul significato e il ruolo della vita umana nelle grandi geometrie della natura. Così sospeso tra le vaste pianure della Renania-Vestfalia e l’ombroso regno di creature non del tutto conosciute, colui che camminava lungo il sentiero Hermannsweg, dal nome di un antico capo del popolo dei Cherusci, poteva solo in parte prepararsi allo spettacolo situato ad ergersi lungo il tragitto della propria introspezione procedurale: 13 alte pietre, alcune delle quali simili a colonne, in una regione per il resto priva di evidenti formazioni geologiche spinte verso l’alto dall’ignoto regno del sottosuolo. Affioramenti di arenaria chiamati Externsteine o Rupes Picarum (Pietre delle Gazze) che compongono un complesso megalitico, la cui origine del tutto naturale non può cancellare l’evidente contributo successivo di generazioni che decisero, per ragioni largamente ignote ma conformi alle diffuse propensioni umane, di chiamarlo sacro per la propria idea di culto religioso ultraterreno. Nella maniera largamente palese grazie alle alterazioni antropogeniche della pietra numero uno, chiamata Grottenfels, scavata e decorata in multiple maniere consistenti di una vera e propria cappella interna, con altare situato sotto un arco e bassorilievi risalenti ad un momento imprecisato dell’epoca Medievale. Tra cui il più esteso e interessante, chiamato Kreuzabnahmerelief (let. “Discesa dalla Croce”) raffigura in modo allegorico diverse figure, storiche ed angeliche, che depongono Cristo dopo la sua cruenta esecuzione. Tra cui quello che potrebbe essere il fariseo Nicodemo, le cui gambe cancellate dal tempo si sarebbero trovate accovacciate, o sedute, sopra uno strano oggetto a forma di “T” ricurvo, possibilmente parte di una sedia o albero di palma. Soltanto possibilmente, a dire di alcuni. Giacché dall’epoca del völkisch, il movimento etnicista creato dai Romantici tedeschi nel XIX secolo per diventare in seguito una delle colonne pseudo-culturali del partito hitleriano, in certi ambienti fu fatta sussistere l’idea che il sito di Externsteine potesse aver posseduto un significato anteriore strettamente interconnesso ad un particolare passaggio degli Annales regni Francorum, opera storiografica dell’ottavo secolo dedicata a raccontare le molte gesta e conquiste di Carlo Magno. Dove nel capitolo dedicato alla sanguinosa crociata contro i Sassoni, si legge di come il sovrano avesse impiegato ben due giorni per abbattere l’alta colonna sacra di quei popoli pagani, incontrata per caso nei pressi di Eresburg e identificata con il misterioso nome di Irminsul. Una sorta di idolo situato sopra un’alta pietra, collegata dagli antropologi a una raffigurazione germanica dell’albero norreno di Yggdrasill, ponte di collegamento tra i diversi piani dell’esistenza. Che qualcuno avrebbe in seguito associato, a torto o a ragione, alla forma dello strano piedistallo di Nicodemo…