Essere o non essere per 512 anni, questo è il problema. Pochi sono gli ordini della tassonomia animale cui abbiamo l’abitudine di attribuire uno stereotipo più radicato e almeno in apparenza, eternamente riconfermato, di quello del temuto pescecane. Squaliformes, esseri del tutto privi di mistero: predatori famelici, straordinariamente rapidi e percettivi, capaci d’inseguire il segno di una preda per parecchie centinaia di metri, prima di raggiungerla e serrare l’arma gastronomica delle ganasce incorporate nello scheletro cartilagineo che sostiene un simile organismo. Sempre attivi, sempre attenti, del tutto impossibilitati a fermarsi e ragionare, anche soltanto per un attimo, sui ruoli reciproci e i profondi significati dell’universo. Come il fatto, largamente noto, che “La stella che arde al triplo della magnitudine, sopravviverà per un terzo del tempo” e allora come potremmo mai tentare di spiegare, o comprendere nella realtà dei fatti, l’esistenza di uno squalo ancor più antico dell’Amleto shakespeariano? Una creatura, tanto per venire al punto, che non è un ricordo né un reperto sotto formalina, né tanto meno un fossile all’interno di un museo, poiché nessun vetro riuscirebbe a contenere il suo bisogno di percorrere profondità dimenticate. Vivo & vegeto, ancorché piuttosto stagionato, coi sui cinque secoli (si stima) di esistenza prolungata sotto i ghiacci di questo Pianeta.

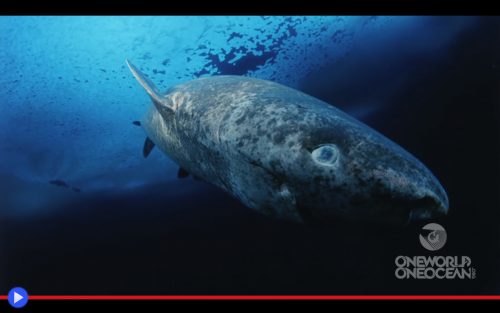

Che i Somniosus microcephalus anche detti squali della Groenlandia benché attestati nell’interno Atlantico settentrionale vivessero svariati secoli, l’avevamo del resto sempre saputo. Proprio in funzione della propensione di tali pesci a continuare a crescere nel corso della propria intera vita, riuscendo a raggiungere talvolta dimensioni eccezionali di oltre 7 metri per una tonnellata e mezzo di peso; qualcosa di parecchio sconvolgente da rinvenire, in tutti gli accidentali casi in cui queste creature schive appartenenti al mondo degli abissi più remoti venivano accidentalmente catturate nelle reti dei pescatori. Ciò detto resta chiaro che negli ultimi anni, grazie al progredire della scienza, sia stato compiuto il passo ulteriore, con un percorso iniziato grazie allo studio del 2016 del biologo marino dell’Università di Copenaghen Julius Nielsen, autore di un approccio decisamente innovativo alla problematica datazione accurata di un creatura tanto difficile da catturare e priva di ossa in senso tradizionale, che potessero venire sottoposto alla classica analisi di datazione al carbonio 14. Ecco dunque, l’idea! Andare a rintracciare il fondamentale isotopo, prodotto in modo accelerato a seguito dei test nucleari effettuati dalla società moderna, esattamente dove nessuno aveva mai pensato di cercarlo prima: nelle pallide profondità degli occhi. Organi lattiginosi e quasi inutili, per simile creature, abituate ad affidarsi a un senso dell’olfatto straordinariamente sviluppato. Quando non del tutto privi di funzionalità residue, a seguito dell’aggressione, secolare, di spiacevoli vermi abissali…

Sembra il capitolo finale di una novella moralizzatrice di epoca vittoriana: “E allora poté vivere per molto, molto tempo. Una volta accettato di rinunciare alle cornee dei suoi stessi occhi” Il che in effetti, non può in alcun modo definirsi una scelta conscia da parte del microcephalus dalla testa piccolissima, bensì la mera conseguenza dell’incontro con l’Ommatokoita elongata, parassita particolarmente problematico in quanto ghiotto di una così insostituibile parte anatomica dello squalo. Ma poiché l’equilibrio cosmico dell’esistenza prevede, per molte rinunce, un qualche tipo di ricompensa, permane almeno una conseguenza positivo da questo incontro: la tenue luce emessa in modo pressoché continuo dai vermi, ipotizzata utile nell’indurre, dinnanzi a tali e tante fauci, l’avvicinarsi d’inconsapevoli prede. Questo in relazione al fatto, sin qui dato per scontato, che una creatura abituata a climi tanto freddi e dalla vita così prolungata possieda un metabolismo straordinariamente rallentato e perciò inadatto a sostenere i ritmi di caccia ritenuti normali per lo stereotipo di un appartenente alla sua famiglia. Laddove i Somniosidae nella loro interezza, detti per l’appunto squali dormienti, possiedono una natura estremamente poco aggressiva e la tendenza a nutrirsi, quando possibile, di piccoli pesci ed altri organismi dalla complessità ridotta, per questo incapaci di sottrarsi al lento e inesorabile avvicinamento di un così imponente pericolo pinnuto. Ancorché proprio lo squalo della Groenlandia costituisca occasionalmente l’eccezione che conferma la regola, dato il ritrovamento pregresso e reiterato all’interno di quegli stomaci dei resti di foche, orsi polari, alci e persino una renna intera, incluse le corna (che potrebbero, chissà, aver contribuito all’estemporanea dipartita del predatore). Il che ci porta alla più importante, nonché sorprendente interazione tra questo particolare mondo animale e quello degli umani: la tendenza in Svezia, Norvegia e Islanda ma soprattutto in quest’ultimo paese, a fare una consumazione occasionale della carne di questa creatura. Il che risulta essere, nei fatti, notevolmente più complesso di quanto si potrebbe credere, dato l’alto contenuto organico da parte della stessa di una sostanza neurotossica nota come trimetilammina, capace nella migliore delle ipotesi di dare un senso di lieve ubriacatura, benché possa arrivare a paralizzare temporaneamente un’intera muta di cani da slitta, qualora non appropriatamente identificata e data in pasto ai propri compagni d’avventura. Laddove il trattamento corretto rientrerebbe nella lunga tradizione del kæstur hákarl, o stagionatura dello squalo per mesi o anni, normalmente finalizzata a lasciar evaporare lo sgradevole e maleodorante contenuto di urea all’interno del suo sangue, prima di trasformarlo in uno di quei piatti così eccezionalmente raffinati, insoliti e spaventosi da potersi adattare soltanto a palati egualmente rari (vedi precedente articolo sull’argomento).

E del resto, a chi vuoi che importi? Se ancora una volta l’uomo si prende la briga di catturare e uccidere qualcosa che potrebbe avere un’età persino superiore alla “scoperta” dell’America da parte di Cristoforo Colombo, al mero fine di trasformarlo in una (discutibile?) delizia dell’ora di cena…

Come spesso avviene per gli studi scientifici trattati online ad ogni modo, l’argomentazione principale messa in campo da Nielsen circa tre estati fa è stata immediatamente travisata dalle principali testate d’informazione generalista. Poiché nei fatti il suo metodo, fondato sull’analisi radio-chimica delle proteine presenti nel nucleo oculare di questi animali, insolitamente già presenti e mai sostituite dal momento stesso in cui essi vengono al mondo, comportava in realtà un’alto grado d’imprecisione. Attorno a un’età stimata, per l’esemplare più antico facente parte dello studio, di 392 ± 120 e comunque non meno di 272. Un tempo senz’altro sufficiente, insomma, ad aver nuotato verso l’epoca della la guerra di secessione austriaca del Piemonte, ma non necessariamente già quando le opere del Bardo dell’Avon venivano messe in scena entro il gremito Globe Theatre della città di Londra.

Non che lo studio resti, in funzione di questo, privo del suo più importante e (per molti) ingiustamente nascosto significato: la conseguente presa di coscienza, finalmente formale e accreditata, che le femmine di questa creature sono inclini a raggiungere la maturità sessuale non prima dei venerabili 150 anni di età, riservando per simili fortunate predatrici un’importanza individuale paragonabile a quella delle altrettanto secolari tartarughe di terra delle isole Galapagos (Chelonoidis niger). Con un conseguente danno difficile da calcolare per la sopravvivenza della specie anche soltanto per la cattura, e appetitosa consumazione, di una singola vittima più antica dei nostri stessi trisavoli o equivalenti predecessori. E telecamere, sommergibili e droni non sono fin’ora bastati ad effettuare un conteggio preciso di quanto sia prossima l’estinzione di questa creatura, semplicemente troppo difficile da trovare nei suoi recessi irraggiungibili e oscuri. Se soltanto adesso, qualcuno potesse intervenire a rimuovere i vermi parassiti che oscurano lo sguardo dei NOSTRI occhi, per prender coscienza di tale angosciante realtà…