Cinque camion della spazzatura avanzano a ritmo cadenzato lungo schiere di palazzi vuoti ed impersonali. Alla ricezione di un segnale a noi ignoto, si fermano all’unisono e cominciano a calare verso terra un dispositivo. Sostanzialmente una colonna senza capitello, concepita per poggiare sull’asfalto senza il benché minimo spazio residuo. Passano alcuni secondi di solenne aspettativa. Quindi un suono ritmico e profondo inizia a far distorcere l’atmosfera. “Qualcosa” in “Qualche modo” sta vibrando! Onde si propagano in maniera circolare verso il sottosuolo. Un mondo sconosciuto sotto i cavi della luce interrati, sotto i condotti della rete fognaria, sotto i tunnel dalla metropolitana e perciò mai soggetto all’insinuante sguardo di ricercatori umani, sembra quindi risvegliarsi, per rispondere alla voce di quel richiamo.

Il tipo di concept prodotti dagli istituti di ricerca mostra spesso un tipo di ottimismo che conduce all’obiettivo di un miglioramento procedurale, l’implementazione per processi che potranno consentire l’organizzazione per sistemi complessi, proiettati verso il cambiamento di un paradigma che limita la progressione verso il futuro. Inteso come vita quotidiana che abbia superato uno, o più problemi significativi dell’esistenza. Ed in tal senso può essere anche visto come un pindarico volo d’immaginazione, eppure al tempo stesso tanto affascinante, il breve video pubblicato dal produttore tedesco di macchinari pesanti per lo scavo Herrenknecht, finalizzato a far conoscere la loro collaborazione degli ultimi tempi con il dipartimento geofisico del Karlsruhe Institute of Technology (KIT) che ha saputo rimbalzare, non senza un senso d’entusiasmo latente, da un lato all’altro delle principali testate divulgative internazionali e anche la stampa generalista. Questo perché il tipo di idea esposta figurava essenzialmente e indisputabilmente come priva di precedenti, infusa di quel “nuovo” che parrebbe in grado di mostrare nuove vie o sentieri verso l’illuminazione dell’energia copiosa, economica e a disposizione di ognuno di noi. Il che potrà anche esser vero per il contesto ma lo è molto meno per quanto concerne la tecnologia in questione, in realtà in uso, in varie forme, almeno dall’inizio del secolo scorso. Essendo non dissimile da un punto di vista concettuale dal procedimento medico di una risonanza magnetica, in cui il soggetto risulti essere di contro niente meno che la Terra stessa. Riuscite a comprenderne le più Profonde implicazioni?

prospezione

Uno sguardo più ravvicinato alla funzione della fonte radioattiva smarrita in Australia

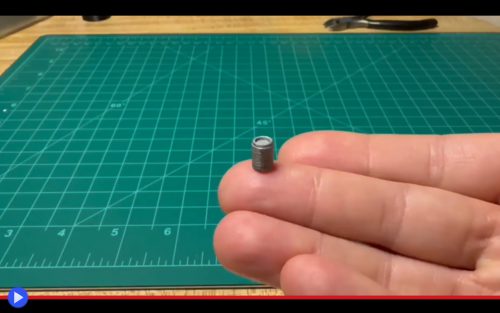

L’effetto farfalla è quel paradigma teorico secondo cui il singolo battito d’ala di un insetto potrebbe nel momento giusto introdurre una variabile nel sistema atmosferico terrestre, tale da influenzare in senso significativo le interconnessioni tra i fronti d’aria calda e fredda vigenti. Fino a ingenerare, tramite una serie di eventi a catena, l’episodio meteorologico di un uragano dalla parte opposta del pianeta Terra. Poco… Probabile, sicuramente ma è anche il fondamento di un approccio al pensiero logico finalizzato a dare un senso alle profonde implicazioni delle circostanze. Quanto può una cosa che ci sembra piccola, in maniera poco prevedibile o apparente, portare a deleterie conseguenze sullo stato di salute, ed invero l’integrità stessa di preziosi ed insostituibili entità viventi? Vi sono presupposti in base ai quali l’effettiva massa, peso e dimensione di qualcosa costituiscono la metrica palese della sua possenza. Mentre in altri casi, è il possesso di una qualità ulteriore ed inerente, a determinare la portata del nostro latente senso d’inusitato terrore. Ed è il secondo tipo di connessione logica quella che tende a generarsi tra i nostri pensieri, nell’acquisizione di un tipo di notizia come quella che ha iniziato a diffondersi su scala internazionale nella giornata di ieri, benché relativa ad un evento verificatosi probabilmente tra il 10 e 16 gennaio scorsi e reso pubblico nel giorno 26 del mese, quando i responsabili si sono visti costretti infine a notificare le autorità dell’accaduto. Il tipo di contingenza che tende a sembrare a tutti evitabile, una volta che ormai è troppo tardi per tentare di porvi facilmente rimedio. Ed in realtà c’è qualcosa di delicatamente surreale o in qualche modo catartico, nell’udire la particolare sequenza di parole che, andando dritte al punto grazie all’opera di un incaricato PR di una certa esperienza, descrive la maniera in cui un camion noleggiato dalla compagnia mineraria Rio Tinto è riuscito incredibilmente a perdere, lungo la strada verso un sito di stoccaggio a Perth, qualcosa di minuscolo e davvero problematico. Niente meno che una capsula cilindrica, di 8 millimetri di lunghezza e 6 di diametro, contenente la corrispondente quantità di Cesio-137, un isotopo radioattivo soltanto parzialmente schermato e per questo capace d’irradiare, in modo potenzialmente letale, chiunque dovesse trovarsi nelle sue immediate vicinanze per più di qualche minuto. Il che potrebbe anche non aver costituito un problema (dopo tutto, qualcosa di tanto pericoloso può sempre essere captato con un contatore Geiger, giusto?) Se non fosse per l’estensione media del tipo di tragitto che nel continente australiano tende ad essere chiamato “strada”: esattamente 1.400 Km tra la miniera di ferro a Gudai-Darre e la capitale dell’Australia Occidentale, nei fatti maggiore di quella che separa l’estrema punta settentrionale britannica dalla regione costiera della Cornovaglia. Il che ha dato inizio, a quanto narrano le sincopate conferenze stampa prodotte fino a questo momento, ad una letterale caccia dell’ago avvelenato in un pagliaio gigante, mediante l’utilizzo di veicoli dotati di strumentazione specifica e grandi dispiegamenti di uomini e mezzi. Mentre i notiziari di mezzo mondo, non importa quanto distanti dall’accaduto, si sono preoccupati di offrire descrizioni estremamente approfondite dell’oggetto in questione, come se potesse spuntare, non si sa come, all’altro capo degli oceani sulle coste europee e statunitensi. Mentre ciò che nella maggior parte dei casi si è mancato di approfondire, come capita spesso su Internet, è la parte più interessante. Ovvero la precisa provenienza dell’oggetto e conseguente dinamica dell’incidente…

L’albero africano che potrebbe possedere la capacità d’individuare i diamanti

Il fatto che una forma di vita vegetale possa essere utilizzata, per associazione diretta, come punto di riferimento al fine di procedere allo sfruttamento di una specifica risorsa terrestre ha sempre costituito una cognizione controintuitiva, ma non totalmente limitata al mondo metafisico della prospezione alchemica e la presunta veggenza dei minatori. Così come ampiamente dimostrato, fin dal tardo Medioevo, dai cercatori di metalli utili in Svezia, che erano soliti attivarsi unicamente in presenza di macchie violacee di Lychnis alpina, pianta perenne anche nota come “fiore del rame”. Una correlazione di tipo popolare che soltanto avrebbe molti anni dopo trovato la conferma, grazie all’applicazione del metodo scientifico, grazie alla capacità del suddetto vegetale nel riuscire a tollerare ingenti quantità di un simile metallo, generalmente tossico per qualunque arbusto incline a mettere radici o far sbocciare la propria chioma. Che oggi questo approccio alla questione possa risultare utile, nell’applicazione della scienza poco nota della geobotanica, resta tuttavia opinabile, data la relativa facilità nell’individuare simili depositi mediante l’impiego dei mezzi tecnologici contemporanei: magnetico, gravimetrico, radiometrico, sismico… Considerate ora, di contro, l’ipotetica identificazione di un marker vivente utile al ritrovamento di una pietra minerale assai più rara, e interconnessa ad una fitta rete di misticismo economico al punto di essere considerata favolosamente (e non del tutto giustificatamente) preziosa. Sto parlando del diamante, ovviamente, nient’altro che un cristallo trasparente di carbonio i cui atomi, sotto pressioni straordinariamente significative, hanno assunto una disposizione del reticolo a struttura tetraedrica, agevolando la trasformazione in uno dei più significativi simboli materialistici del Vero Amore. O almeno questo ci hanno insegnato a pensare alla De Beers e altre aziende del settore, attraverso una campagna di marketing che dura ormai da più di un secolo, fondata sul controllo ferreo del mercato e delle fonti geograficamente limitate di una così inaccessibile, e relativamente rara risorsa terrestre. Miniere per le quali sono state combattute vere e proprie guerre, paesi disagiati hanno schiavizzato la loro stessa popolazione e interi racket internazionali hanno continuato a sfruttare il segreto di una delle pulsioni più antiche e imprescindibili della razza umana: l’avidità. Possibile che in questo intero mondo, assoggettato a regole fisiche e biologiche ormai largamente acclarate, non esista un tipo d’approccio migliore?

Questa domanda sembrerebbe essersi posto a priori Stephen Haggerty, ricercatore di Scienze della Terra presso l’Università Internazionale della Florida, fino alla pubblicazione di uno studio 6 anni fa che avrebbe potuto anche rivoluzionare i metodi di prospezione diamantifera impiegati nell’intera Africa Occidentale, se non ci fossero stati fortissimi interessi nel mantenimento di un redditizio status quo procedurale. E il tutto a partire da una mera osservazione effettuata nel corso di una collaborazione mineraria in Liberia, durante cui ebbe modo di registrare la presenza di una strana pianta in corrispondenza di quello che viene geologicamente definito come un tubo di kimberlite, ovvero il residuo stratigrafico di un antico condotto magmatico, dalle distanti viscere della Terra fin quasi alla superficie. Per un’associazione poi riconfermata in un secondo ritrovamento, situato ad oltre 50 Km di distanza.

Di un tipo di formazione, spesso considerata difficile da individuare, formalmente associata ad una buona percentuale di depositi diamantiferi economicamente redditizi, stabilendo siti utili all’inaugurazione di un nuovo impianto di scavo. Ma sarebbe ancora davvero opportuno considerare tali luoghi un segreto, dal momento in cui un arbusto alto 25-30 metri diventasse il punto di riferimento estremamente chiaro, nonché visibile sulla distanza, della potenziale cornucopia di un tesoro in pietre preziose? Il tutto previa identificazione non propriamente facilissima, s’intende, del perché e del cosa…

Un tuffo nel baratro di Mirny, cuore diamantato della Siberia

Mir, Mirny o Мир. Erano trascorse soltanto alcune decine d’anni, eppure sembravano secoli. Dopo intere generazioni di addetti ai lavori, impegnati nella perforazione e l’ampliamento di quello che restava, ancora oggi, il secondo buco più profondo mai realizzato dall’uomo, i macchinari tacquero finalmente. Per un’ora, due, un giorno, una settimana. Finché non divenne chiaro come un simile stato apparente di quiete, per lo meno in superficie, avrebbe avuto modo d’estendersi a tempo indeterminato. Il sentiero spiraleggiante fino al fondo del baratro iniziò a ricoprirsi di ghiaccio. E fu allora che l’elicottero con cameraman a bordo, recentemente giunto dalla città di Yakutsk situata circa 1.000 Km ad est, scelse d’intraprendere una missione intrigante: mostrare al mondo, o per lo meno alla parte di esso che presentasse un seppur vago interesse, l’aspetto di un’apertura verso le viscere del mondo profonda 518 e larga 1250 metri. Con il suono regolare delle pale mascherato dal sibilo del vento, l’abile pilota diminuì la sua quota con la massima cautela, al fine di migliorare l’inquadratura. Finché all’attraversamento di un confine invisibile, non capitò qualcosa: per ragioni fisicamente poco apparenti, il rotore principale dell’apparecchio iniziò a sviluppare una quantità inferiore di portanza. E mentre perdeva bruscamente di quota, la cabina s’inclinò da una parte e dall’altra, e iniziò quel tipo di rotazione che per i vettori ad ala rotante precede, generalmente, un rovinoso contatto col suolo. Le pareti scoscese si facevano sempre più vicine!

Fama meritata o immeritata che sia, c’è indubbiamente qualcosa d’inquietante nel concetto di una letterale Scilla (o forse si trattava di Cariddi?) delle vaste distese di permafrost dell’Eurasia, capace per un qualche tipo di fenomenologia mitologica d’attrarre, e addirittura fagocitare i più incauti viandanti del cielo tagliato a fette dal rombante motore. A partire da una situazione, almeno fisicamente, in realtà piuttosto chiara: l’aria più calda che sale dal fondo dell’angusta e profonda voragine, generando pericolosi vortici al contatto con gli strati gelidi soprastanti. Con questo effetto sugli aeromobili, secondo svariati resoconti più o meno diretti, potenzialmente letale. Eppure sarebbe decisamente difficile, anche a fronte di una simile conoscenza ed esattamente come nel caso dello stretto citato da Omero, pensare di resistere al richiamo palese di un tale luogo, un tempo fonte irrefutabile di un terzo abbondante di tutti i diamanti introdotti nel mercato globale. Già, una miniera… E per essere più precisi, del tipo a cielo aperto, scavata con le ruspe, la dinamite e talvolta, attrezzatura di tipo manuale appartenente a distanti contesti storici, mentre il flusso pressoché continuo di motori a jet veniva impiegato per sciogliere i ghiacci eterni, permettendo ai minatori di un simile luogo di raggiungere le posizioni preposte alla loro operatività professionale.

Ma la storia della vasta miniera di Mirny, importante punto di riferimento e fondamentale risorsa economica per l’intera quanto remota repubblica di Jacuzia, persino a partire dalla chiusura nel 2004 del suo fossato principale, può trovare una genesi ancor più remota…