Cinque camion della spazzatura avanzano a ritmo cadenzato lungo schiere di palazzi vuoti ed impersonali. Alla ricezione di un segnale a noi ignoto, si fermano all’unisono e cominciano a calare verso terra un dispositivo. Sostanzialmente una colonna senza capitello, concepita per poggiare sull’asfalto senza il benché minimo spazio residuo. Passano alcuni secondi di solenne aspettativa. Quindi un suono ritmico e profondo inizia a far distorcere l’atmosfera. “Qualcosa” in “Qualche modo” sta vibrando! Onde si propagano in maniera circolare verso il sottosuolo. Un mondo sconosciuto sotto i cavi della luce interrati, sotto i condotti della rete fognaria, sotto i tunnel dalla metropolitana e perciò mai soggetto all’insinuante sguardo di ricercatori umani, sembra quindi risvegliarsi, per rispondere alla voce di quel richiamo.

Il tipo di concept prodotti dagli istituti di ricerca mostra spesso un tipo di ottimismo che conduce all’obiettivo di un miglioramento procedurale, l’implementazione per processi che potranno consentire l’organizzazione per sistemi complessi, proiettati verso il cambiamento di un paradigma che limita la progressione verso il futuro. Inteso come vita quotidiana che abbia superato uno, o più problemi significativi dell’esistenza. Ed in tal senso può essere anche visto come un pindarico volo d’immaginazione, eppure al tempo stesso tanto affascinante, il breve video pubblicato dal produttore tedesco di macchinari pesanti per lo scavo Herrenknecht, finalizzato a far conoscere la loro collaborazione degli ultimi tempi con il dipartimento geofisico del Karlsruhe Institute of Technology (KIT) che ha saputo rimbalzare, non senza un senso d’entusiasmo latente, da un lato all’altro delle principali testate divulgative internazionali e anche la stampa generalista. Questo perché il tipo di idea esposta figurava essenzialmente e indisputabilmente come priva di precedenti, infusa di quel “nuovo” che parrebbe in grado di mostrare nuove vie o sentieri verso l’illuminazione dell’energia copiosa, economica e a disposizione di ognuno di noi. Il che potrà anche esser vero per il contesto ma lo è molto meno per quanto concerne la tecnologia in questione, in realtà in uso, in varie forme, almeno dall’inizio del secolo scorso. Essendo non dissimile da un punto di vista concettuale dal procedimento medico di una risonanza magnetica, in cui il soggetto risulti essere di contro niente meno che la Terra stessa. Riuscite a comprenderne le più Profonde implicazioni?

progetti

Nella grande guerra del Pacifico, l’incredibile progetto di un aereo da 500 tonnellate

Ci sono innegabili vantaggi nel combattere assieme ad un gruppo che ricorda lo stesso addestramento, ha condiviso ogni esperienza fino all’attimo saliente del confronto col nemico in un contesto davvero rilevante. Fino a 900 uomini, un intero battaglione, che conoscono le rispettive debolezze e punti di forza, capaci di riconoscersi dalle specifiche caratteristiche delle proprie uniformi. Questo è il concetto, a ben pensarci, dei corpi di spedizione o d’avanguardia, come quelli utilizzati durante il drammatico 6 giugno del 1944 in Europa, per la liberazione della Normandia e tutto quello che sarebbe venuto a seguire. Eppure ripensando a quell’operazione, ed alla maniera in cui molti dei soldati finirono separati dalle proprie unità, per la complessità logistica di organizzare questo tipo di operazione, verrebbe anche da chiedersi: possibile che ci fosse un modo migliore? Chiedetelo ai giapponesi, nella travagliata progressione dei tre anni antecedenti di guerra, e potreste aver trovato una risposta inaspettata. Da parte di una macchina bellica come quella dell’Impero del Sol Levante, più volte soggetta a difficoltà significative nel trasferimento delle proprie truppe o risorse tra le isole distanti dell’Oceano, ove giacevano in paziente attesa i temuti sommergibili americani. Vi sono effettivamente varie teorie sul perché storicamente, un popolo capace di produrre tale tipo di vascelli fallì più volte nel riuscire a contrastarli adeguatamente: secondo alcuni la dottrina navale del paese, di concezione eccessivamente recente, non sapeva comprendere le regole della moderna guerra multi-livello. Altri hanno affermato che il codice stesso dei guerrieri del distante Oriente, il famoso Bushido, non concepisse il gesto di tendere agguati a navi disarmate da rifornimento o trasporto. O è ancora possibile che semplicemente l’ammiraglio Yamamoto, supremo comandante del conflitto, fosse incline a spendere le sue risorse altrove, trascurando il pericolo maggiore affrontato dai suoi uomini ancor prima di trovarsi in battaglia. Fatto sta che già nelle prime fasi della guerra la Dai-Nippon Teikoku Kaigun (Marina Imperiale del Grande Giappone) poteva contare sull’impiego di numerosi ed imponenti idrovolanti, utilizzati per spostare cargo particolarmente preziosi, evitando totalmente il rischio di finire a tiro dei siluri nemici. Aerei come il Tipo 97 e il Tipo 2, con un equipaggio rispettivo di 9 e 13 persone, pesantemente armati e capaci di decollare ed atterrare pressoché ovunque. Tanto che verso la metà del 1943, in base a informazioni raccolte successivamente, si decise di contattare la compagnia produttrice Kawanishi della prefettura di Hyogo affinché creasse un nuovo tipo di velivolo, capace di eliminare completamente la necessità di affidarsi ai convogli. In assenza di un soprannome effettivo, tuttavia, il semplice numero di serie KX-3 non permetteva in linea di principio di presumere la portata rivoluzionaria di una simile idea: un’alta coda, una monumentale carlinga. Due ali ampie 180 metri, ovvero pari alla lunghezza di un incrociatore da battaglia di quel paese e la capacità del tutto senza precedenti di portare un carico di 500 tonnellate. Abbastanza da cambiare ed invero definire, per quanto possibile, il destino di un’intera battaglia…

La storia e il contenuto della stanza concepita per durare sei migliaia di anni

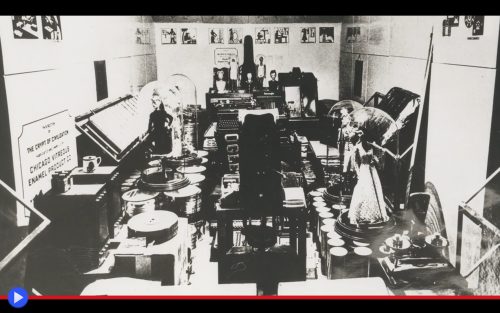

Niente dura per sempre, neanche la percezione dell’eternità intesa come concetto generato da una particolare visione del mondo e l’essenziale filosofia del pensiero umano. Questo perché la memoria, prodotto della mente, non può esistere senza il supporto di un corpo sano e resistente, sia questo inteso come appannaggio del singolo oppure la stabilità di un’intera civiltà socievole, congiunzione operativa delle aspirazioni collettive indivise. Ma innumerevoli sono i punti mediani tra quell’ipotetico momento irraggiungibile sull’asse temporale, e le ragionevoli prospettive della durata di una vita, dinastia o entità nazionale. Pensiamo, ad esempio, all’anno 8113 d.C, poco più di un battito di ciglia in termini geologici o astronomici, eppure al tempo stesso ben lontano da qualsiasi ipotesi ragionevole possa essere elaborata sulle condizioni e circostanze di coloro che verranno dopo di noi, almeno riferendoci alle fluttuazioni molteplici, i mutamenti e gli auto-annientamenti delle trascorse moltitudini, ormai da lungo tempo decedute. Ma perché, esattamente, quella data? La risposta è totalmente soggettiva e al tempo stesso collegata ad un caso specifico, quello generato e reso realizzabile dalla mente del fondatore universitario, ministro presbiteriano, filantropo ed educatore Thornwell Jacobs (1877-1956) il cui maggior lascito sarebbe stato il primo, maggiormente significativo ed ingegnoso esempio di capsula del tempo istituzionalizzata, proiettata verso l’indomani a partire da un fatidico 1940. Intesa come metodo per proiettare in avanti, fino al tempo equivalente dall’implementazione dell’iniziativa a quello trascorso dall’inizio del calendario egiziano, ideale punto d’inizio di coloro che per primi costruirono ambienti sotto le piramidi del tutto sigillati, inaccessibili, protetti dagli elementi. Il che sottintendeva l’opportunità, in epoca moderna, di fare lo stesso in modo tecnologicamente più efficacie, con più di una valida chance di portare a compimento l’effettiva missione iniziata alla metà del secolo scorso. Sempre ammesso, e non concesso, che gli esseri umani esistano ancora al compiersi di un simile lasso di tempo, almeno intesi come gruppo d’individui dalle aspirazioni o priorità a noi riconducibili e per questo in grado di beneficiare dal concetto dell’archeologia controllata. Persone ipotetiche, a vantaggio delle quali Jacobs fece del suo meglio per offrire un’ideale macchina del tempo a ritroso costruita sotto l’edificio centrale della sua Università di Oglethorpe presso Brookhaven, in Virginia. All’interno di una sala sotterranea contenente in precedenza una piscina, ulteriormente impermeabilizzata per l’occasione e sigillata con grandi porte metalliche inapribili e a prova d’ossigeno, dotate di una placca usata per esporre ai posteri la propria volontà. Non prima, s’intende, di aver disposto all’interno a terra e sopra una serie di scaffali, gli oggetti e testimonianze che a suo avviso avrebbero fornito la visione più completa del mondo dopo un anno di seconda guerra mondiale…

La storia italiana dell’auto-dirigibile che precorse il concetto di monovolume

Volare, guidare, c’è davvero una differenza? Quando ciò che conta è raggiungere ad ogni costo un obiettivo, possibilmente prima di quanto possa esserci riuscito chiunque altro. Al punto da trasformare la tipica forma di un aerostato nella carrozzeria di un mezzo stradale… Ma il semplice fatto che fosse possibile non sottintende, necessariamente o imprescindibilmente, una chiara giustificazione d’intenti. C’è una storia collegata alla città di Ancona che esemplifica una determinata caratteristica della nobiltà italiana dell’inizio del secolo scorso, potenzialmente riconducibile ad uno stereotipo tipico del nostro paese. Essa inizia con il conte Luigi Raimondo Ricotti, padrone della storica Villa Favorita alla Baraccola, che si recava presso una sua proprietà nel rione di Pinocchio, così chiamato per la quantità di pini italici che vi crescevano liberamente (benché in seguito, proprio qui sarebbe stata eretta una statua dedicata al celebre personaggio di Collodi). Era dunque il 22 ottobre del 1897 quando a bordo della sua carrozza, un’elegante berlina recante lo stemma di famiglia, il nobile settantenne veniva avvisato dal fedele cocchiere Bonafede dell’incipiente e terribile alluvione, che avrebbe richiesto certamente di fermarsi a lato della strada o possibilmente, presso un luogo adeguatamente protetto dagli elementi. Al che il datore di lavoro, un personaggio eccentrico e notoriamente testardo, pronunciò la frase destinata a rimanere celebre: “Avanti si vada!” Che avrebbe purtroppo portato, alcune ore dopo, al cappottamento della vettura sulla strada allagata con conseguente decesso proprio e del suo cavallo. Mentre soltanto il servitore, per sua fortuna, sarebbe stato tratto in salvo da un passante con una corda, poco prima dell’annegamento. Ecco dunque il desiderio di andare veloci ad ogni costo, raggiungere la destinazione nella maniera più efficiente anche a discapito di ogni possibile incitazione alla ragionevolezza. Lo stesso che avrebbe potenzialmente guidato, 24 anni dopo, il suo possibile discendente anch’egli dotato della qualifica di conte, Marco Ricotti di Milano, nel chiedere alla propria carrozzeria di fiducia una vettura che fosse più performante, anche a discapito di qualsivoglia aderenza alle nascenti regole della progettazione stradale. Naturalmente a quel proposito il mondo era ormai cambiato, e nel particolare settore dei trasporti personali era diventato del tutto tipica la rinuncia ad una forza motrice di derivazione equina, anteponendogli l’utile funzionamento meccanico del motore a combustione interna. Un ambito commerciale all’intero del quale si muoveva con dimestichezza la compagnia identificata ancora all’epoca con l’acronimo di A.L.F.A. (“Anonima Lombarda Fabbrica Automobili”) e che soltanto nell’epoca corrispondente all’inizio della grande guerra avrebbe visto il suo stabilimento del portello acquistato, e diretto da colui che avrebbe contribuito con la seconda parte dell’appellativo odierno, Nicola Romeo. Ragion per cui in quel 1914 la figura chiave del marchio poteva ancora essere individuata in Giuseppe Merosi, progettista ed imprenditore, il cui primo successo internazionale può essere individuato nel modello ALFA 40-60 HP, veicolo a quattro cilindri con 6082 di cilindrata in linea biblocco, dalla caratteristica forma a sigaro destinata a diventare imprescindibile nelle maggiori gare di resistenza e gran premi della propria Era. Già perché dei 25 esemplari prodotti in questa serie, tra cui due specificamente configurati e potenziati per ottimizzare le prestazioni di gara, la maggioranza si sarebbe fatta onore in simili competizioni, dimostrando la possibilità presente e futura di realizzare automobili pensate per questo specifico utilizzo da parte della casa milanese. Il che avrebbe indirettamente portato, in un certo senso, alla prima concept car italiana e possibilmente della storia, rispondente alle specifiche esigenze di un cliente molto particolare…