Passività e voracità costituiscono aggettivi che ricorrono nella diffusa percezione umanizzata, con accuratezza soggettivamente opinabile, del ragno. Colui o colei che laboriosamente costruisce la sua tela, perseguendo un obiettivo materiale quale può essere la necessità di sopravvivere, ancorché risulti parimenti esplicito l’intento (veramente necessario?) di esprimere la geometria perfetta, dare un senso a linee, punti e spazi negativi tra le mere superfici di appoggio. Ed allora chi può dire, veramente, che lo sforzo ereditario di queste creature non sia accompagnato dal profondo desiderio di dar vita a un qualche tipo di… Creazione? Implementare in questo modo un lascito, facente parte della vasta sussistenza delle circostanze in essere. Ove il transitivo sentimento dell’aracnide possa sopravvivergli, sia pur soltanto per il tempo di un respiro esistenziale del mondo. Ecco, allora, il filo della ragnatela diventare del color cremisi della vita stessa. Con le otto zampe trasformate in due operose braccia, quelle della donna che, a partire dagli anni ’90, ha saputo rendere palese il modo in cui la gente riesce a interfacciarsi coi propri ricordi. Tramite l’approccio di una metodologia profondamente singolare frutto di una visione interpretativa dei suoi trascorsi. Ritorniamo per esempio a quella storica biennale di Venezia del 2015, quando la berlinese nata a Osaka, Shiota Chiharu ha saputo l’immaginazione di visitatori e critici mediante l’implementazione di un lavoro particolarmente memorabile: The Key in the Hand. Centinaia, se non migliaia di chiavi donate spontaneamente dalla gente, appese dal soffitto con il filo programmatico della sua arte, con due barche sottostanti situate sotto quell’accenno di pioggia impossibile. Con lo scopo simbolico di raccoglierle, nel modo in cui avrebbero potuto farlo delle mani giganti. Simbologia legata al tema della protezione delle rispettive dimore, di coloro e degli oggetti che si trovano all’interno. Ma anche un potente riferimento al tema trasversale della memoria. Alludendo a quell’oceano di metallo sospeso, sotto cui la predisposizione vivida allo spostamento, grazie a quegli stessi scafi frutto dell’ingegno nautico e tecnologico, offriva l’opportuna prospettiva d’interpretazione. Punto d’arrivo, ma anche di partenza in questa serie di opportunità non ripetibili, ciascuna risultante da una lunga pianificazione ed ancor più faticosa implementazione, senza poter fare pieno affidamento sui molti assistenti coinvolti, poiché in alcun modo essi potrebbero implementare gli specifici nodi e soluzioni tecniche richieste dal suo schema mentale di riferimento. Un tipo di disegno che trascende in parte la materia, entrando nel reame degli stati d’animo e più puri sentimenti…

ragnatele

Lo stratagemma del bruco travestito per rubare tra gli avanzi degli aracnidi hawaiani

Un’osservazione spassionata della più popolosa isola dell’arcipelago del fuoco nel mezzo dell’Oceano Pacifico, la spesso visitata O’ahu, può risultare sufficiente a comprenderne l’unicità geologica, come parte della crosta continentale riemersa, col passaggio dei millenni, dalle oscuri abissi sottomarini. Su più livelli che risultano allo stato attuale adiacenti, incluse quelle due “catene” montuose di Koʻolau e Waiʻanae, così chiamate nonostante rappresentino la parte sommitale di altrettanti massicci vulcanici, la cui forma simile a uno scudo è andata persa innumerevoli generazioni prima della venuta dell’uomo su queste terre. Ma generazioni di cosa, esattamente? Secondo Daniel Rubinoff, professore di entomologia presso l’Università di Manoa, tra i più antichi esseri a poter vantare una linea d’esistenza ininterrotta da simile piattaforme paesaggistiche privilegiate, da oltre 6 milioni di anni può essere esplicitamente annoverata una minuscola falena. E conseguentemente a tale affermazione, quello che per circa un paio di decadi lui e il suo team hanno fatto il possibile per confermare essere il suo bruco. La ragione di tale insolita incertezza può esser dunque rintracciata in una caratteristica molto particolare della creatura, finalmente descritta sul finire di aprile (ma non ancora fornita di un nome scientifico) nella rivista Science, abituata come gli altri esponenti del genere Hyposmocoma a formarsi un’armatura protettiva con vari tipi di detriti ed ogni altro oggetto funzionale allo scopo che gli riesca di trovare in giro. Ma di un tipo molto più sofisticato e protettivo rispetto alle specie cognate, proprio a causa del pericoloso stile di vita che caratterizza la creatura in questione. In bilico per fame in mezzo a fili appiccicosi che in condizioni normali non sarebbero affatto raccomandabili, in quanto costruiti dal più stereotipico e temuto predatore tra gli artropodi: il ragno. Di ogni varietà e voracità possibile, nella diversificata biosfera isolana, tra la totale indifferenza di un intruso consumato la cui esperienza evolutiva ben conosce l’efficacia del singolare espediente. Questo perché il nostro amico lepidottero, soprannominato non a caso dalla stampa come il “collezionista d’ossa” può vantare la macabra ed originale abitudine di vestirsi degli avanzi dei cadaveri, lasciati in giro per la ragnatela dopo ciascun pasto del suo nemico…

La grande fame di galassie di un ragno cosmico mai sopito

Spazio, ultima groviera: per un formaggio d’Emmental lungo la cui superficie, che potremmo definire in senso lato “curva dello spaziotempo” si susseguono una serie d’aperture verso il nucleo stesso degli eventi. Buchi neri, se vogliamo, scavati per l’effetto di un processo largamente ignoto ma che ben sappiamo caratterizzare, fin dalla sua genesi remota, il senso logico fondamentale dell’Universo. Perché a lungo astronomi, teologi e filosofi si sono interrogati sulla dimensione, diffusione e frequenza degli SMBH o supermassive black hole, gli oggetti astrali simili, nell’aspetto e la funzione, a quello che consegue dal collasso di una stella che ha esaurito i termini della propria millenaria esistenza. Ma che in modo distintivo, presentano una massa pari a milioni se non trilioni di volte quella del nostro Sole. Il che sarebbe possibile, in linea di principio, soltanto dopo un tempo sufficientemente lungo affinché tali estremi poli gravitazionali riescano ad ingurgitare una quantità sufficiente di massa energetica dal cosmo e i sistemi stellari vicini; se non fosse per l’insignificante “dettaglio” che c’è un limite alla quantità possibile di materiale assorbito in un tempo X, causando un’età stimata per alcuni di tali buchi antecedente alla presunta nascita di ogni possibile cosa-che-è.

Big Bang, l’esplosione che in un attimo cambiò e diede l’origine, un po’ come la scoperta pubblicata dall’astronomo Marco Mignoli dell’INAF di Bologna e colleghi alla fine di questo settembre 2020 e che soltanto adesso, per cause scatenanti non del tutto chiare, sta venendo ripresa dalla maggior parte dei quotidiani generalisti alla ricerca di un tema indubbiamente degno di essere approfondito. Questo poiché una simile presa di coscienza, se approcciata con il giusto atteggiamento, può effettivamente trasformare la comune cognizione in merito a cosa siamo e dove ci troviamo, nello schema generale che ci contiene. Tutto inizia il mese antecedente con l’osservazione per un tempo insolitamente lungo, mediante l’impiego dei colossali telescopi dell’ESA presso l’osservatorio del Paranal nel deserto dell’Atacama in Cile, di un settore di spazio noto come z=6.31 quasar SDSS J1030+0524, per la presenza estremamente significativa di uno dei cosiddetti oggetti “quasi-stellari” che dal 1964 sono stati ipotizzati essere, dall’astrofisico statunitense Hong-Yee Chiu, dei dischi d’accrescimento caratteristici del periodo antecedente alla formazione di una nuova galassia. Luoghi tanto luminosi, ed estesi nella loro forma pseudo-globulare, da costituire il fondale perfetto per individuare ciò che, normalmente, virtualmente ed essenzialmente invisibile risulta essere per qualsivoglia tipo di strumentazione umana. Un aspetto niente meno che fondamentale quando si considera come, nella maniera in cui potreste già sapere, ogni osservazione cosmica è in realtà un viaggio nel tempo, dato il tempo necessario affinché la luce possa attraversare i grandi spazi vuoti dell’Universo. Permettendo, in casi talmente estremi, di gettare un letterale sguardo verso le origini stesse del presente stato delle cose.

Ecco dunque, l’inaspettata quanto surreale verità: di un corollario al buco nero collocato in tale area, con una massa stimata attorno al miliardo di soli che lo rende certamente imponente ma neanche tra i maggiori fin qui scoperti, circondato a sua volta da una serie di fonti di luce. Che sono state comprese essere, dopo un tempo ragionevole per l’approfondimento, nient’altro che un minimo di sei galassie giovani, quattro del tipo Lyman Break e due Lyman Alpha Emitters. Ma è stato più che altro ciò che occupa lo spazio tra di loro e il centro di un simile vortice, ad attirare l’attenzione degli scienziati…

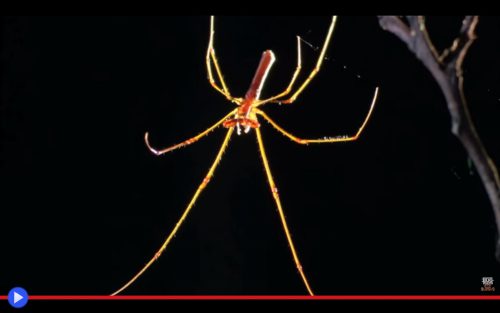

Bocca-di-Falce, il ragno pacifico dall’aspetto infernale

L’associazione della lingua greca allo studio della scienza ha un’origine cronologicamente remota. Un tempo lingua franca della cultura, come l’inglese odierno, l’antico idioma ellenico presenta importanti vantaggi anche a livello sintattico: una terminologia coniugabile, declinazioni per cancellare l’ambiguità (laddove la sintassi anglosassone è spesso invariabile) e il fatto che, almeno in Europa, essa venga spesso studiata come parte del percorso scolastico dei più prestigiosi curriculum liceali. Quello a cui lo stesso Linneo, tuttavia, non ebbe modo di fare caso quando classificò la famiglia tassonomica dei ragni Tetragnathidae, era l’associazione inerente tra le sue quattro (τέσσερα) mandibole (Γνάθος) e l’espressione, questa volta più che mai latina, di “Si vis pacem, para bellum” ovvero “Se vuoi la pace, preparati alla…” Guerra. Un conflitto armato, generalmente umano, tra due o più entità collettive distinte, ciascuna organizzata sotto un vessillo simile, ma diverso. Eppure sarebbe quanto mai ingenuo, nonché superficiale, immaginare che la forma più elevata di vita animale sul pianeta Terra sia l’unica in grado di veicolare il proprio bisogno di soverchiare ed annichilire il prossimo attraverso dei terrificanti implementi d’uccisione. Quando basta osservare talune specie più piccole, e prolifiche, per notare l’evidente presenza nella loro dotazione congenita di attrezzature d’uccisione, sviluppate attraverso lo strumento più lento e mostruosamente flessibile dell’evoluzione.

Fortuna vuole che oggi esistano culture, come quella statunitense, maggiormente portate ad evidenziare una simile associazione. Come emerge con enfasi da questo drammatico segmento dello show televisivo Monster Bug Wars, in cui un esponente della suddetta genìa aracnide viene posto “accidentalmente” a confronto con un piccolo appartenente al genere Portia, parte della vasta famiglia dei Salticidae, ragnetti noti per la loro agilità, relativa intelligenza e la propensione quasi fratricida a cacciare e uccidere gli altri esseri dotati di occhi multipli ed otto zampe. Così mentre la voce fuori campo trascorre qualche minuto a descrivere ciascun contendente, riuscendo a creare persino lo spazio per un utilissimo intermezzo pubblicitario, appare fin troppo chiaro quale sia la creatura che costui vuole darci per favorita: il suo rivale, ovvero quello che in tali luoghi prende il nome di Long Jawed Spider (ragno dalla lunga mandibola) e nella fattispecie un appartenente probabile alla specie piuttosto comune dei Tetragnatha extensa. Del resto esso presenta, tra i due, l’aspetto senza dubbio maggiormente intimidatorio. Un corpo dalla caratteristica forma allungata, zampe lunghissime con una testa larga esattamente quanto il corpo centrale del cefalotorace. E dinnanzi ad essa, la più grossa e terrificante pinza arcuata, dotata di artigli terminali, apparentemente progettata per ghermire e fare a pezzi prede più piccole di lui, come il suo temibile avversario di giornata. Terminati gli ampollosi preamboli e raggiunto finalmente l’attimo del confronto, dunque, lo spettatore non potrà che provare un senso di sorpresa e spiazzamento: in meno di un attimo, Portia salta sopra il nostro amico dotato di attrezzatura ninja. Lo paralizza con un rapido morso velenoso e serenamente, inizia a fagocitarlo vivo.

Un’arma spaventosa, sinonimo di abilità in battaglia? Un aspetto mostruoso, evidente corrispondenza della più chiara ferocia? Questo potrebbe essere del tutto vero, se la natura non amasse sorprenderci ed agire spesse volte, con metodologie misteriose. Così per quanto gli impressionanti cheliceri di dei Tetragnathidae siano un caso di evoluzione convergente con gli arti raptatori a falce della mantide religiosa, essi non presentano affatto la funzionalità primaria di afferrare al volo alcunché (dopo tutto, per questo esistono le ragnatele, giusto?) quanto piuttosto un’impiego concepito per assistere l’attività diametralmente opposta agli scontri spietati tra i singoli individui: sto parlando, se non fosse evidente, dei rapporti amorosi tra lui e lei. Un ambito, questo, inerentemente pericoloso tra i ragni parlando sopratutto per il cosiddetto sesso forte, vista l’arcinota propensione alla novella sposa di accedere allo stato di vedovanza pressoché immediata, usando colui che offriva lo sperma nuziale come fosse un delizioso e nutriente spuntino. A partire… Dalla testa. Un’attività, questa, che risulta decisamente più complessa tra i Tetragnathidae, quando i partner si trovano impegnati in un rituale d’accoppiamento che assomiglia più che altro a un’incontro di lotta greco-romana, in cui le reciproche pinze s’intrecciano vicendevolmente fornendo un chiaro ostacolo a qualsivoglia tipo di mossa affrettata. Amore, piuttosto che odio. E un’indole pacifica che porta ad alcuni straordinari eccessi…