E se vi dicessi che adesso, in questo preciso momento, c’è una vespa nella vostra stanza ma non potreste mai riuscire a vederla? La ronzante e problematica creatura, che sopravvive a discapito di altri, controlla il territorio ed almeno in base allo stereotipo, usa il pungiglione per punire chiunque sia abbastanza stolto da tentare di scacciarla via con la mano… Talvolta, ma non sempre. La più corta via per il pacifismo sembrerebbe essere, in effetti, l’eccessiva piccolezza per pensare di poter riuscire ad impugnare un’arma. Sia anche quest’ultima, l’affilata spada incorporata nell’addome, completa di organo per la produzione ed immagazzinamento dell’odiato veleno. Ma quando misuri in media tra gli 0,5 ed 1 millimetro (ci sono esemplari, di sesso maschile, persino più minuti) come potresti mai aspirare di riuscire a contenere un simile comparto di organi e di cellule specializzate? O anche un cuore, sangue, emolinfa, il comune metodo di presentarsi di un cervello o apparato di gangli utilizzati per il pensiero. Ciò benché la vespa mimaride anche detta “mosca fatata” (Fairy Fly), una delle 1400 specie appartenenti ai 100 generi che abitano in tutti i continenti escluso l’Antartico, nasca già perfettamente in grado di eseguire un preciso copione scritto nelle pagine di fuoco dell’evoluzione animale. Quello che caratterizza, alla stessa maniera, gli altri praticanti del parassitismo neonatale, o deposizione delle proprie uova in corrispondenza di quelle di altre creature appartenenti alla popolazione onesta di questo diversificato pianeta. Un approccio, nel caso specifico, niente meno che fondamentale nonché la ragione stessa per l’esistenza delle nostre piccole amiche, le cui larve non potrebbero altrimenti disporre di risorse energetiche sufficienti all’interno delle proprie minuscole capsule deposte dall’industriosa genitrice. In un sistema di suddivisione dei compiti tra i sessi che tende al più estremo dimorfismo non soltanto nelle dimensioni, ma anche nella conformazione anatomica del maschio spesso privo di ali, articolazioni complesse delle zampe ed altre capacità che sollevarsi lievemente dal sostrato vegetale o della corteccia. Attendendo pazientemente, per un periodo massimo di un giorno o due senza neppure l’abilità di nutrirsi che l’amata intenta nel proprio volo nuziale colga l’opportunità per catturare il codice genetico necessario all’effettiva produzione di una prole. Ancorché sia necessario specificarlo, la differenziazione delle generazioni non sia proprio il punto forte di questi insetti, per cui la riproduzione si verifica nella maggior parte dei casi dall’accoppiamento tra fratelli e sorelle, fatta eccezione per i singoli esemplari più forti ed avventurosi, capaci di farsi trascinare via dal vento verso l’albero più vicino. Quando non risulta addirittura autonoma negli esemplari femminili, grazie all’utilizzo della tecnica della partenogenesi (sp. Polynema euchariformes). Questo perché la vespa mimaride, spesso ma non sempre, dispone di ali molto diverse da quelle possedute dai loro simili più grandi, prive di membrana e simili nella realtà dei fatti più che altro ad una singola piuma, essendo formate da un singola estrusione oblunga ricoperta di peli vibranti. A meno di appartenere ad una varietà attestata in zone territoriali ove la compenetrazione di correnti eoliche tende ad essere eccessivamente sviluppata. E tali “vele” corporee potrebbe trasformarmi in un immediato quanto inevitabile paracadute sempre pronto ad aprirsi…

volo

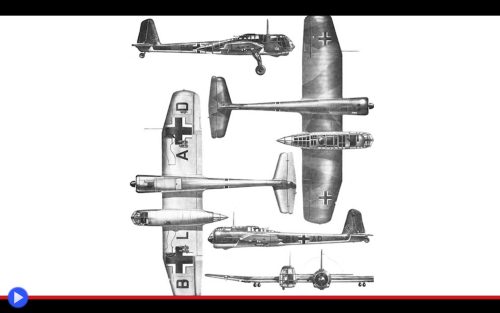

Per chi dimentica la simmetria degli aeroplani, Vogt fu il capostipite di un’altra Era

Chi guarda verso il trionfo del progetto inalienabile della natura, ben presto tende a trarre la fondamentale conclusione che ogni uccello, pesce o animale di terra rappresenta la perfetta comunione di armonia estetica e prerogative di sopravvivenza, proprio nell’idonea geometria che si realizza nella forma di ogni essere vivente. Pensate, a tal proposito, ciò che sembra essere l’aerodinamica, per come si palesa nell’aspetto dei pennuti nell’azzurro cielo: due ali, un becco, una coda. E se uno specchio fosse a tal proposito disposto, in posizione longitudinale all’asse di quei volatori, essi comparirebbero del tutto inconfondibili nel proprio senso speculare. Esattamente come una persona. E gli aerei, invece? Per gli storici che provano il bisogno di guardare addietro, lo spirito ed il senso dello stesso intento reso manifesto dal progetto umano di librarsi può essere individuato nel primo esempio di velivolo più pesante dell’aria: il Flyer dei fratelli Wright del 1903, in cui pur nell’equidistanza delle eliche, pilota e motore si trovavano in reciproca opposizione: l’uomo a sinistra, la macchina a destra. Giacché nella facilità di correggere l’assetto grazie ad impennaggi ed alettoni, non sussiste alcun tipo di ragione pratica per cui gli aerei dovrebbero presentare alcun tipo di simmetria. Come ampiamente dimostrato, a suo tempo, dalla pletora d’ingegnosi progetti disegnati da Richard Vogt. L’ingegnere tedesco nato a Schwäbisch Gmünd nel 1894, che dopo una gioventù trascorsa ad ammirare i coraggiosi uomini nelle loro folli macchine volanti, decise di tentare anche lui di farsi strada nel nascente settore. Fino a quando nel 1912 all’età di 18 anni, aiutato da un amico e di fronte a niente meno che il futuro Wehrwirtschaftsführer del Terzo Reich, Ernst Heinkel si trovò ad effettuare il primo collaudo di un aereo di sua concezione da una collina poco fuori la casa natìa. Esperimento destinato, per sua sfortuna, a fallire miseramente. Ma il seme era gettato e la terra indubbiamente fertile, come si usa dire, se è vero che già nel 1916, tornato dal fronte della grande guerra per una ferita, avrebbe trovato lavoro presso la Luftschiffbau Zeppelin di Friedrichshafen, sul lago di Costanza. Per poi laurearsi in ingegneria all’Università di Stoccarda, e con tale qualifica essere assunto da Claudius Dornier, fondatore ed amministratore dell’omonima compagnia aeronautica. Iniziò quindi una trasferta all’estero di 10 anni, che l’avrebbe portato brevemente in Italia e poi, per la maggior parte del tempo in Giappone, dove collaborò con Kawasaki istruendo tra gli altri Takeo Doi, il futuro creatore del Ki-61 Hien. Ma il suo contributo maggiore alla storia della tecnologia sarebbe giunto solo successivamente, a seguito dell’assunzione nel 1933 alla Blohm & Voss di Amburgo, una compagnia storicamente attiva in campo navale e che dopo il primo terzo di secolo, aveva cominciato a produrre mezzi volanti per la potente macchina industriale tedesca. Poiché fu proprio in questi capannoni, tra tutti i luoghi possibili, che Richard Vogt sarebbe rimasto obliquamente e metaforicamente fulminato sull’asimmetrica Via di Damasco…

I contrastanti colori del jacutinga, tacchino preistorico dell’Amazzonia ed oltre

Siamo fondamentalmente abituati a giudicare le abitudini e il comportamento di un animale dal suo aspetto. Ed è probabile per questo che vedendo un tale uccello, dalle dimensioni relativamente grandi (fino a 74 cm) il corpo tondeggiante, la testa piccolissima e la lunga coda a traino, difficilmente tenderemmo a immaginare uno stile di vita diverso da quello di un tacchino, pollo o fagiano di terra. Finché udendo quel richiamo ritmico, accompagnato da un ronzante frullar d’ali, non ci capitasse di scrutare in alto verso la canopia. Per scorgerne una mezza dozzina appollaiati a 30-45 metri d’altezza, in mezzo ai rami dei kapok e delle magnolie secolari. Una popolazione dall’aspetto omogeneo, in genere, data la suddivisione rigorosamente territoriale tra le diverse varietà del genere Pipila, anche detto guan fischiante o tacchino sudamericano. Pur essendo complessivamente alquanto snello per tale qualifica, nonché sensibilmente più agile nel volo rispetto al galliforme tanto amato a tavola dai Padri Fondatori del remoto settentrione. Oltre che dotato di un piumaggio altamente caratteristico, in modo particolare nel caso del P. jacutinga, volgarmente identificato soltanto con la seconda parte del suo appellativo binomiale, non un termine latino bensì derivante dalla lingua dei nativi tupi, composto dalle parole ya’ku (uccello) e tinga (bianco). Evidenziando aspetti di una priorità non eccessivamente intuitiva, vista la comparsa di tale tonalità cromatica soltanto sulla sommità del capo e in una spruzzata sulle grandi ali, di una creatura per il resto nera fatta eccezione per il bargiglio rosso posto nella parte superiore del lungo collo. Un probabile elemento di seduzione, utilizzato come punto focale nelle danze ed evoluzioni nuziali, messe in pratica dai membri di questa specie non appena percepiscono l’inizio della stagione di accoppiamento. Assieme all’emissione del suddetto, trillante richiamo, da parte di un volatile che per il resto del tempo risulta essere per lo più silenzioso, con probabile riguardo nei confronti dei numerosi, possibili predatori. Che includono rapaci come l’aquila arpia, l’occasionale serpente arboricolo ed ogni qual volta capiti di scendere atterra, la sagoma fin troppo riconoscibile del giaguaro in agguato. Ragion per cui alla nascita i piccoli del jacutinga, non appena mettono la testa fuori da una delle 2-4 uova deposte dentro i loro nidi posizionati a mezza altezza sulla prima biforcazione dei tronchi, già possiedono la capacità di muoversi agilmente, mantenersi in equilibrio e scalare gli alberi, in maniera non dissimile dalle lucertole cui assomigliano da più di un singolo punto di vista. Ciò mostrando fieramente l’origine della propria differenziazione genetica, risalente almeno all’epoca del Pleistocene. Sarebbe alquanto difficile immaginare, in effetti, un pennuto che ricordi maggiormente la propria ascendenza genetica dai dinosauri, per il modo in cui questi pseudo-tacchini si muovono e scrutano attorno con fare minaccioso, pur essendo quasi totalmente frugivori e consumatori di germogli, fatta eccezione per il consumo occasionale ancorché spietato di qualche invertebrato, piccolo rettile o anfibio. Pregevoli fonti di proteine, per chi deve volare per vivere e sa farlo, indubbiamente, parecchio bene…

Tacit Blue, l’occhio volante nella scatola creata per sorvegliare i cieli

Per l’intero estendersi del periodo storico noto come guerra fredda, molti scenari di un’ipotetico peggioramento della situazione ruotarono attorno ad un particolare territorio situato al confine tra i due mondi avversi: il valico di Fulda, o breccia di Francoforte sul Meno. Un percorso pianeggiante, circondato da colline e montagne, tra lo stato di Hesse e la Turingia, che avrebbe potuto permettere idealmente la realizzazione di una rapida avanzata di carri armati dai paesi del patto di Varsavia verso il blocco della NATO, replicando la terribile efficacia del Blitzkrieg tedesco all’inizio della seconda guerra mondiale. Molti complicati progetti e letterali milioni di dollari furono perciò investiti, nel corso delle decadi, al fine di sviluppare valide contromisure nel realizzarsi di un tale scenario, coinvolgendo tra gli altri il fluido know-how della DARPA, l’Agenzia statunitense per la Ricerca delle Armi Avanzate. Assault Breaker sarebbe stato il nome del suo contributo teorico di maggior rilievo a tal fine, un progetto d’integrazione che avrebbe visto la perfetta collaborazione di sistemi d’artiglieria e bombardieri strategici con svariate metodologie di sorveglianza in tempo reale del campo di battaglia, una buona parte delle quali sostenute dall’impiego della nuova tecnologia per i velivoli stealth. Gli aerei invisibili ai radar, dunque, avrebbero sorvolato il campo di battaglia, inviando informazioni aggiornate al comando centrale, in un nuovo tipo di guerra in cui il nemico sarebbe stato costretto a giocare a carte totalmente scoperte. Due erano, sul finire degli anni ’70, i principali prototipi che avrebbero potuto rivestire quel ruolo: l’angolare e problematico Lockheed XST della Skunk Works, nome in codice Have Blue, che avrebbe in seguito dato i natali all’iconico F-117 Nighthawk; e sul fronte della Northrop di Hawtorne, California, un altro aereo destinato a rimanere top secret fino alla metà degli anni ’90, il bizzarro bimotore scout destinato a passare alla storia solamente con la denominazione del suo prototipo, Tacit Blue.

Oggi visitabile, con estrema facilità, presso il Museo dell’Aeronautica della base Wright-Patterson di Dayton, Ohio, la strana linea dell’apparecchio in questione non ha mai cessato di stupire gli appassionati di tecnologia militare ed aviazione, per la miriade di soluzioni atipiche che avrebbero contribuito al suo primo decollo, avvenuto dopo un lungo periodo di perfezionamento nell’anno 1982. E la ragione è presto detta, costituendo il punto d’incontro ideale tra un sistema di volo capace non soltanto di deviare ed assorbire le onde radar, bensì schierare a sua volta sopra il territorio oggetto di sorveglianza un potente ed ingombrante radar LIPR (a bassa probabilità d’intercettazione) capace non soltanto d’individuare singoli veicoli, ma persino compiere passi significativi verso la loro identificazione, una prospettiva letteralmente priva di precedenti fino a quel momento nella storia militare pregressa. Tanto che non sarebbe errato definire il Tacit Blue come “l’aereo costruito attorno ad un sistema di rilevamento” nella stessa maniera in cui l’A-10 Thunderbolt della Fairchild è da sempre stato soprannominato “l’aereo costruito attorno al suo cannone”. Essendo questi due velivoli, separati da uno spazio notevole di tempo e metodologia d’impiego, egualmente letali nei propri specifici settori d’appartenenza…