Fu così che il paradigmatico ricercatore, una generazione dopo l’altra, poteva aggiungere Qualcosa ogni volta. E quel Qualcosa diventava, mediante l’espansione del corpus concettuale di riferimento, il fluido stesso che forniva l’energia e la direzione al Progresso, di ogni campo tecnologico o in diverso modo rilevante per l’accrescimento della società umana. Per questo si è soliti riassumere l’allegoria nella metafora: “Nani sulle spalle dei giganti”, in riferimento al margine oltre cui tendiamo a espanderci, lasciando incrementare le aspettative in merito ai minuti che siamo predestinati a trascorrere nell’orizzonte materiale degli eventi. Ma è duplice il significato della scelta di una tale direzione, verso l’alto e in contrapposizione con la forza gravitazionale, quasi ad alludere all’incrementale grado di difficoltà che non può fare a meno di presentarsi, una volta dopo l’altra, eternamente rinnovato per riuscire a oltrepassare tale vetta precedentemente acclarata. Ciò a causa della cosiddetta somma collettiva della conoscenza, l’idea non certo effimera secondo cui per produrre qualcosa di nuovo, occorre avere ben presente tutto ciò di pertinente che abbiamo visto fino al presente momento. E non basterebbe una vita, per leggere tutti quei libri… Così come non sarebbe bastata già dalla metà del secolo scorso.

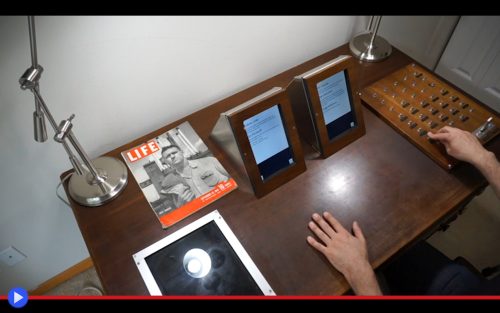

Sulla base di questa preoccupazione il rinomato ingegnere nonché amministratore dell’OSRD (Ufficio della Ricerca e Sviluppo Scientifico) degli Stati Uniti, Vannevar Bush, dedicò parte dell’estate del 1945 alla preparazione di un saggio in larga parte speculativo, che i commentatori privi di fantasia e visione non avrebbero probabilmente esitato a definire come pura fantascienza. Il titolo, As We May Think (Come Potremmo Pensare) non lasciava d’altra parte trasparire il piece de résistance fondamentale, un meccanismo delineato in modo assai specifico, che in breve tempo a suo avviso avrebbe potuto scrivere il primo capitolo di un nuovo e maggiormente democratico sistema dell’Accademia. Il suo nome: Memex e l’aspetto, grossomodo riconducibile a quello di una grossa scrivania da ufficio. All’interno della quale egli immaginava, sostanzialmente, l’intero contenuto della biblioteca d’Alessandria e molto più di questo, grazie all’applicazione della tecnica innovativa per l’epoca della miniaturizzazione fotografica, o microfilm. Il dispositivo in questione, sostanzialmente un tipo di calcolatore elettromeccanico, avrebbe dunque permesso all’utilizzatore non soltanto di consultare in modo rapido l’intero contenuto e proiettarlo sui due “schermi” dal piano inclinato, ma anche inserire le proprie note e soprattutto creare una serie di collegamenti alfanumerici, al fine di collegare determinate pagine o volumi sulla base del proprio pensiero o del proprio settore di studio. Bush aveva descritto a parole, in altri termini, il primo esempio noto di un ipertesto e al tempo stesso un’enciclopedia che poteva essere creata o modificata sul momento grazie all’intervento del suo stesso possessore. Molto più di Internet e al tempo stesso, molto meno…

retrofuturismo

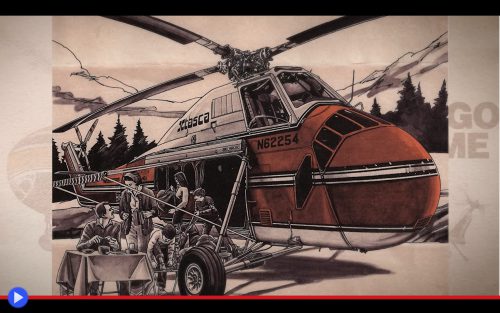

La storia inverosimile degli elicotteri americani adattati al ruolo di camper volanti

Poche cose, al mondo, sono soggettive quanto la percezione del lusso nel contesto delle circostanze o variabili sperimentate dai diversi strati della società umana. Che per alcuni può essere, in modo molto prevedibile, il possesso di luoghi ed oggetti più imponenti, spaziosi, potenzialmente poco utili nella maggior parte delle circostanze. Per altri, qualcosa di speciale, raffinato, fondamentalmente difficile da contestualizzare, come un gioiello o un orologio, che siano dotati di caratteristiche davvero particolari. Mentre per qualcun altro, il miglior metodo per elevarsi dalle moltitudini e ridefinire la ragione stessa della propria superiorità rispetto alle persone comuni è rappresentato dal poter trascorrere il proprio tempo in vacanza fuori dai crismi di quello che potremmo definire il diffuso senso comune. Elevarsi, in altri termini, al di sopra del traffico, dei resort e il contesto delle comuni località turistiche, per piantare la propria bandiera là, dove nessun campeggiatore è mai giunto prima. Ma… Aspetta un attimo, questo non significa ovviamente piantare una tenda. E magari anche sporcarsi le mani. Orrore! Colui che Può, Deve per anche per forza, ovvero necessita di possedere un piccolo pezzetto di casa fuori da casa, che poi sarebbe la magione con le ruote, quella che oggigiorno siamo soliti chiamare camper o caravan a seconda delle nostre preferenze linguistiche acquisite precedentemente. D’altra parte ciò vuol dire necessariamente condividere la strada con comuni automobilisti intenti a compiere tragitti con intenti e metodologie ordinarie. Ed è proprio qui che la compagnia specializzata dello Iowa col nome della tribù nativa (e un lago) Winnebago, operativa dall’omonima contea, rispose nel 1976 alla domanda che nessuno sapeva mai di aver posto, ma effettivamente aleggiava persistente in mezzo all’aria che circonda le più alte camere delle torri d’avorio di questa Terra. Chi potrebbe mai comprare un camper volante, e perché? Ma soprattutto, come avrebbe mai potuto prender forma una simile improbabile creazione veicolare?

Per comprendere il contesto e le bizzarre circostanze che portarono a una tale manifestazione di opulenza tipicamente statunitense, occorre quindi risalire alla condizione pubblica di quegli anni e le sfide che la società stava affrontando. Vigeva da tre anni ormai la grande crisi energetica dovuta all’attacco di Egitto e Siria nei confronti dello stato di Israele, mentre le autorità statunitensi erano appena entrate in una nuova situazione di tranquillità geopolitica dovuta ala concludersi del lungo conflitto vietnamita. Il che vide l’immissione sul mercato privato di un significativo surplus di tecnologia e mezzi, in perfetto stato operativo ma che stava rapidamente andando incontro all’obsolescenza. Su questo sfondo ideale al riutilizzo e riciclo creativo, dobbiamo quindi immaginarci muoversi l’imprenditore Fred Clark a capo della Orlando Helicopters, la cui prima venture commerciale fu procurarsi alcuni apparecchi delle serie Sikorsky H-19 Chickasaw (S-55) ed H-34 Choctaw (S-58) responsabili di aver assolto nell’ultimo ventennio il ruolo risolutivo di primi dispositivi ad ala rotante utilizzati per il trasporto dall’Esercito statunitense. Nonché quello di rudimentali piattaforme d’attacco, grazie alla collocazione al loro interno di mitragliatrici maneggiate manualmente e l’occasionale sistema per il lancio sequenziale dei razzi. Tutto questo finché capitati nelle mani del loro nuovo proprietario, non furono il soggetto di un’entusiasmante quanto innovativa idea…

L’uomo che cento anni fa pensò a un’America sovrastata dai dischi volanti

Nell’interpretazione retrofuturista del molo di San Francisco, grandi palazzi fiancheggiano ordinatamente una struttura alquanto singolare. Simile a una mensola che si estende oltre la costa, il cerchio sopraelevato è circondato da una strada, completa di piccole automobili che si avviano verso misteriose destinazione. L’edificio spropositato, perché molto evidentemente di ciò si tratta, presenta inoltre una significativa serie di rientranze, sia disposte in senso orizzontale sul soffitto che passanti da parte a parte, come altrettanti sostegni per chitarre, biciclette o antiche spade o scudi di famiglia. Se non fosse per le dimensioni ed in effetti, l’intera raffigurazione a volo d’uccello è dominata da una pluralità di forme discoidali, intente ad “approdare” o sostare all’interno di questa serie di appositi alloggiamenti. Non è in effetti così difficile ricondurre l’intera scena alla famosa fotografia fittizia del dirigibile Graf Zeppelin che approda presso la cima dell’Empire State Building, ideale base di una lunga serie d’investimenti, e significative risorse messe da parte, affinché il mondo dei trasporti su larga scala potesse essere dominato entro la fine degli anni ’30 dai velivoli più leggeri dell’aria. Ma l’artista, ingegnere e grande creativo Alexander Weygers, olandese naturalizzato statunitense ma nato appena una ventina d’anni prima presso l’arcipelago d’Indonesia, aveva saputo disegnare ed immaginare qualcosa di radicalmente differente. Che se oggi siamo pronti a riconoscere come una fondamentale espressione di nozioni prettamente surreali ed aliene, ci è possibile far risalire tale impressione proprio alla lunga serie di creazioni derivative del suo operato, e potenzialmente un articolo del giornale di Allentown in Pennsylvania risalente al 1950, in cui alcuni avvistamenti di UFO vennero messi in relazione, dall’autore il dentista locale Harold T. Frendt, all’operato di questo importante quanto trascurato personaggio della storia ingegneristica americana. Secondo quanto desumibile dagli specifici disegni creati a partire dagli anni Venti ed il brevetto sancito dal governo, ottenuto poco prima dell’inizio della seconda guerra mondiale quando Weygers aveva deciso di vendere la sua idea al comando militare, nella speranza che potesse rendere più facili, o potenzialmente salvare un grande numero di vite umane. Questo perché lui aveva visto e conosciuto, tramite le trattazioni di dominio pubblico e racconti per lo più di seconda mano, la natura pericolosa ed instabile del nuovo concetto di elicottero, un dispositivo per sua stessa narrazione “Incline a precipitare dal cielo come un masso non appena qualcosa fosse andata per il verso sbagliato.” E ripescando dalle proprie idee pregresse, sulla base di una grande esperienza nel campo della metallurgia e progettazione funzionale, aveva teorizzato una maniera per cambiare e migliorare radicalmente le cose. Il documento perfettamente accessibile ancora oggi tramite i forniti archivi di Google, numero di protocollo US2377835A, mostra gli schemi e descrive qualcosa d’immediatamente riconoscibile, pur sembrando provenire al tempo stesso da una sorta di universo trasversale ed alternativo. Un velivolo chiamato Discopter in cui ogni parte sporgente, dagli immancabili rotori, stabilizzatori o impennaggi di qualsivoglia tipo si trova all’interno di un involucro paragonato dall’autore al “disco lanciato dall’atleta” (un riferimento molto pregno, proprio per i suoi trascorsi in campo scultoreo e i lunghi studi intrapresi sull’argomento) e perciò aerodinamicamente tendente alla perfezione. La trattazione quindi prosegue, accompagnata da disegni minuziosi ed eccezionalmente chiari, descrivendo come l’ingegnoso meccanismo sia effettivamente scalabile, ad un numero variabile di motori, eliche rotanti e dimensioni sulla base delle eventuali necessità future, benché il mezzo-tipo dell’ideale prototipo, dovesse rappresentare un velivolo monoposto con doppio rotore coassiale ad andamento discordante, strutturalmente analogo a quello oggi impiegato per stabilizzare la serie di elicotteri militari russi Kamov ed il Sikorsky S-69. Il che non viene definito d’altra parte come approccio esclusivo, né il alcun modo necessario alla questione, visto anche il metodo con cui l’artista-ingegnere aveva pensato di stabilizzare e controllare il disco volante una volta staccatosi da terra: ovvero mediante una serie di condotti d’aria, apribili tramite l’impiego di una serie di servomeccanismi, da un sistema capace d’interpretare automaticamente l’inclinazione della barra di controllo. Tutto questo mentre l’assemblaggio rotante, mediante un sistema simile all’odierno collettivo elicotteristico, s’inclinava in modo limitato negli spazi concessi all’interno del proprio singolare alloggiamento. La soluzione più importante in materia di sicurezza, nel frattempo, sarebbe stata offerta da una serie di motori a razzo incorporati nella parte inferiore dello scafo, capaci di attivarsi in caso di necessità sviluppando una forza “appena sufficiente a contrastare la gravità”. Permettendo in questo modo, secondo la sua cognizione, di far tornare a terra l’equipaggio di un velivolo in avaria senza nessuna conseguenza irrimediabile. Una visione particolarmente ottimistica, che d’altra parte avrebbe potuto adattarsi in modo altrettanto valido ad un qualsiasi elicottero di tipo tradizionale…