Sale, sale verso il cielo il carico impossibile, che sfida l’inumana percezione della massa come implicita derivazione della spettacolarità. Obiettivi di registrazione ed occhi spalancati fissano con energia magnetica il mostruoso vascello, recentemente fuoriuscito dai cantieri coreani di Yeongam ed attualmente impegnato a sovvertire la collocazione generalizzata di un qualcosa di praticamente altrettanto grande. È la primavera del 2015 e nulla, in questo specifico settore, sarà mai più lo stesso di prima.

Costituisce d’altro canto una comune pratica, lungo il passaggio plurimo e del tutto progressivo dei secoli occorsi, la questione in base a cui il sollevamento delle cose tende a costituire il nesso imprescindibile dell’operato umano. Un’approccio sempre valido a cambiare le cose: poiché una volta che i pesanti componenti sono stati sovrapposti, l’uno a ridosso dell’altro, correttamente conseguenti dal bisogno torreggiante di creare “qualcosa”… Non è forse allora che il coronamento di un progetto può davvero dirsi pienamente realizzato? Espletato a beneficio delle correnti, e successive generazioni del vasto mondo. Ma ci sono gradi differenti di difficoltà, persino in questo e non c’è dubbio in merito alla successiva questione: il più elevato (in senso metaforico) è riuscire ad elevare (in senso pratico) gli oggetti che hanno un utilizzo nel campo del galleggiamento con precisi obiettivi navali. Vasti scafi o addirittura interi piani preventivamente fabbricati, componenti delle semi-sommergibili che siamo soliti chiamare “piattaforme petrolifere” dei mari. Poiché se il porto può disporre delle straordinariamente utili gru a portale (gantry crane in lingua inglese) i cui pilastri e l’architrave sono soliti spostarsi grazie ad assemblaggi di ruote, cingoli o binari, ciò non può sempre risolvere il problema del caso fondamentale. Giacché può capitare, in molti e alternativi casi, che la cosa da spostare debba sovrapporsi dalla parte alternativa a quella della terraferma; ovvero sopra una struttura, essa stessa e di per se stessa, già posizionata tra le onde dell’oceano incostante. Eppure l’acqua e incomprimibile e il dislocamento una fondamentale legge di natura. Dunque perché mai dovremmo farci remore, nel proposito fondamentale di posizionare il dispositivo di sollevamento… In mare. Come fatto già da tempo e anche dalla divisione logistica delle Hyundai Heavy Industries (HHI) gigante coreano del settore, grazie al tipico sistema della gru rotante sopra vari tipi di vascelli. Che però ha da sempre posseduto un certo grado di ridondanza. Poiché nulla gira meglio su se stesso, di ciò che stato attrezzato con potenti eliche navali in contrapposizione. Ovvero gli strumenti principe dell’imponente gru a braccio inflessibile o in termini anglofoni, la floating sheerleg…

vascelli

Il primo transatlantico, scampato al fato del Titanic grazie ai crismi dell’ingegneria vittoriana

Cinquant’anni prima che il trasporto di persone oltre un Oceano fosse sufficientemente comune, da poter pensare di creare un palazzo galleggiante dotato di ogni comfort e spazi dedicati a svaghi tipici dell’epoca contemporanea, giunse al punto di svolta la carriera di un uomo che, tra tutti, aveva sino a quel momento guidato alcuni dei punti più elevati del periodo comunemente noto come Rivoluzione Industriale. Il suo nome atipico, dall’assonanza chiaramente biblica, era Isambard Kingdom Brunel ed egli avrebbe detto pochi mesi prima della sua prematura dipartita all’età di soli 53 anni: “Non c’è stato altro progetto a cui io abbia dedicato un maggior impegno, e su cui abbia scommesso una porzione maggiore della mia reputazione, della SS Great Eastern.” Il che, detto dal costruttore tra le altre cose del tunnel sotto il Tamigi, il ponte sospeso di Clifton e la Great Western Railway, non era certo un’affermazione da poco. E potrebbe anche essere stato collegato, più o meno direttamente, al collasso che lo colpì nel settembre del 1859 sul ponte stesso di quell’imponente creatura galleggiante. Grosso modo nel periodo in cui avevano iniziato a concretizzarsi i problemi. Ci sono molte valide ragioni, più o meno razionali, per cui la gigantesca nave da 211 metri di lunghezza e 18.915 tonnellate di peso (di gran lunga la più grande costruita fino a quel momento) si sarebbe vista attribuire nel corso degli anni la reputazione largamente controproducente di un vascello maledetto. Già dal modo in cui, prima ancora di essere portata a termine, aveva saputo trasformarsi in un vero e proprio buco nero per il denaro, capace di mandare in bancarotta qualunque compagnia, individuo o consorzio abbastanza folle da legare ad essa le proprie fortune. A partire dal socio di Brunel stesso nell’ambiziosa impresa, lo scienziato e collega ingegnere John Scott Russell, che avendo messo da parte considerevoli finanze grazie all’invenzione di un nuovo e più efficiente profilo per gli scafi nautici, era già verso la metà del secolo in significative quanto segrete ristrettezze economiche. E fu in effetti una chiara dimostrazione delle comprovate capacità tecniche di entrambi, nonché la fiducia degli investitori, se la nave inizialmente nota come Leviathan, destinata presto ad essere ribattezzata come la Great Eastern dopo l’acquisto in corso d’opera da una compagnia terza, poté rimanere in costruzione per i quattro anni fino al fatidico 1859, nel cui mese di settembre venne laboriosamente varata al cospetto, tra gli altri, del suo progettista principale. Che aveva saputo immaginare in essa il culmine della tecnologia coéva fino al punto di prevedere ben tre diversi sistemi di propulsione utili a spostarne l’immensa massa: un singolo propulsore ad elica, poiché l’eventualità di aggiungerne un secondo non era ancora praticabile a quel punto del XIX secolo; seguìto da due massicce quanto solide ruote a pale. E per finire, un’intero corredo di vele degne di un vascello delle grandi esplorazioni, che tuttavia si rivelarono effettivamente utilizzabili soltanto a patto che i motori restassero spenti. Poiché altrimenti, la stoffa troppo vicina alle cinque ciminiere aveva la tendenza sconveniente ad incendiarsi. Piccoli ostacoli, sulla strada del successo imperituro come nota a margine della Storia…

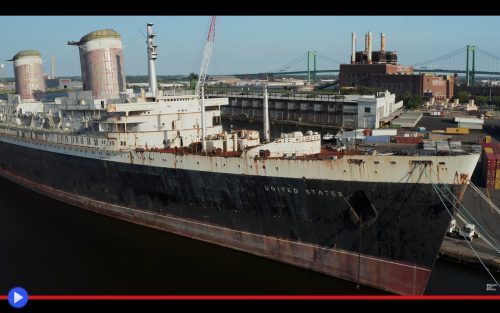

La pregna ruggine del mega-transatlantico fossilizzato nel porto di Philadelphia

Da Roma Sud a Timbuktu, dal fiume Po al Nilo, il più celebre negozio di arredamento al mondo ha sempre lo stesso aspetto esteriore: un cuboide bluastro, la scritta gialla con il termine svedese, il primo piano sopraelevato per permettere il parcheggio dei visitatori. Osservando dalla strada urbana di scorrimento l’Ikea portuale di Philadelphia, in Pennsylvania, è tuttavia possibile notare qualcosa di molto particolare. Si tratta di due torri, dell’altezza di 20 metri, la colorazione che un tempo doveva essere di un intenso rosso con strisce bianche e blu allusive alla bandiera e prossime alla sommità. Da uno sguardo approfondito, attento ed informato, sarà quindi possibile notare come non si tratti d’insegne, cartelli o segnali d’altro tipo, né apparati industriali facenti parte di un qualche tipo d’impianto di produzione. A meno che si decida di considerare il trasporto massivo di cose e persone, come una forma d’industria rappresentativa dell’epoca moderna. Ma occorre un rapido cambio di prospettiva, spostandosi in prossimità del mare, per scorgere la nave che si trova al di sotto. Dietro l’edificio color cobalto, tra le acque del punto d’approdo, campeggia di fatto un importante pezzo di storia tecnologica degli Stati Uniti. SS United States, il transatlantico che porta il nome del suo stesso paese, in condizioni che oggettivamente potrebbero essere migliori. Certo, è quello che succede, quando un grande dispositivo semovente smette di servire lo scopo per cui era stato allestito e dopo lunghi e disperati tentativi di riabilitarlo, seguiti da un parziale smantellamento, finisce per trascorrere mezzo secolo in uno stato di assoluta immobilità e parziale abbandono. Un destino particolarmente crudele in questo caso, qualora si scelga d’approfondire la vicenda pregressa ed il significato un tempo posseduto da questo imponente scafo. 45.000 tonnellate, 302 metri di lunghezza, 240.000 cavalli di potenza per una velocità massima (teorica) di 43 nodi, pari a 80 Km/h. Per il mostro sacro premiato con il prestigioso Blue Bollard, dopo aver battuto nel suo viaggio d’inaugurazione nel 1952 il record segnato dalla RMS Queen Mary, il più veloce bastimento per i passeggeri ad aver solcato in precedenza il tragitto oceanico d’Occidente, con soli tre giorni e 10 ore per andare da New York alla Cornovaglia. Risparmiando ulteriori dieci completi giri della lancetta dei minuti. In un ambiente pratico ed al tempo stesso lussuoso, dov’era possibile mangiare ai tavoli, sgranchirsi le gambe, praticare sport… Qualcosa di difficilmente immaginabile, nella nostra epoca dei voli rapidissimi e low cost. Ma anche questo era un segno della sua epoca e un qualcosa su cui il governo stesso, non senza un piano estremamente preciso, aveva scelto d’investire competenze e capitali ingenti. Così come fatto dallo stesso rivale inglese e l’altra nave Queen Elizabeth, rapidamente trasformati in trasporti per le truppe al principio della seconda guerra mondiale e che sarebbero diventati una risorsa di primaria importanza, nello sforzo bellico congiunto contro le competenze logistiche del Terzo Reich. Così che l’Ammiragliato della Marina, potendo contare sull’eccesso di fondi motivato dal concretizzarsi del rivale sovietico, assegnò alla USL (United States Lines) il compito di costruire un vascello più potente, massiccio e rapido di qualsiasi altro nella sua classe. Mansione per la quale vennero scelti i cantieri di Newport News in Virginia e coinvolto il celebre progettista navale William Francis Gibbs, già responsabile assieme a suo fratello di alcuni degli esempi più notevoli della prima metà del secolo, particolarmente celebri per la sicurezza e l’affidabilità dimostrate anche in caso d’incidente. Ma quello che sarebbe passato alla storia come il loro capolavoro possedeva i meriti, e l’apparenza, di poter costituire ben più di una mera iterazione dei pregressi modelli…

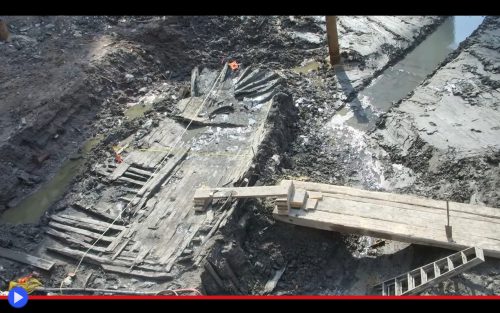

I resti della nave di 200 anni ritrovata sotto le macerie di Ground Zero a New York

Così tanto simile ad un essere vivente riesce ad essere un moderno agglomerato urbano, come un ingombrante Leviatano di cemento e vetro, che la parte verso cui possiamo volgere lo sguardo costituisce nella pratica sostanza solamente la metà dell’equazione. Mentre uno scheletro sepolto, nascosto nel terreno stesso che ne incorpora e nasconde i segreti, si estende speculare verso l’invisibile sottosuolo. E se qualcosa accade sotto l’incombente luce dell’astro solare, conseguentemente può riflettersi al di sotto. Con conseguenze, molto spesso, assai difficili da prevedere. Non è forse proprio questa la maniera in cui dopo il terribile attentato dell’11 settembre 2001, al crollo dei palazzi da cui conseguì una significativa perdita di vite umane, il mondò cambiò per sempre e assieme ad esso, la città colpita della Grande Mela… Creando onde concentriche destinate a propagarsi nella percezione culturale del mondo, i suoi sistemi, i metodi di comunicazione. Ed anche, in quelle strade ricoperte di polvere e macerie, dove fosse logico scavare, e cosa ne potesse emergere di fronte all’indistinta percezione del senso comune. Vedi il modo in cui i mezzi pesanti dei cantieri entrarono a far parte a pieno titolo della popolazione di Manhattan per oltre un decennio, mentre con le loro benne si trovavano a varcare la membrana della superficie per com’era stata lungamente definita dall’evidenza. E verso la fine di luglio del 2010, tra la terra ed i detriti del sottosuolo, videro riemergere qualcosa di oblungo e… Legnoso. Parti, se vogliamo, di un qualcosa di eccezionalmente significativo all’interno del panorama pregresso di New York City. Niente meno che un’imbarcazione, completamente sepolta in un presumibile momento antecedente del percorso storico umano. Lungo il percorso, per essere più precisi, dell’attuale Washington Street situata dove al tempo sussisteva unicamente l’acqua ragionevolmente trasparente dell’Hudson River. Prima che l’intraprendenza degli antichi costruttori di questa svettante meraviglia urbana dei moderni non portasse, attorno alla metà del XIX secolo, ad estenderne la pianta costruendo vaste piattaforma di terra reclamata. Ovvero accumuli nell’acqua della baia di vaste quantità di materiali, rifiuti e perché no, l’occasionale imbarcazione dismessa, idonea fornitrice di massa inerte e largamente idonea ad essere riutilizzata in una simile maniera. Una situazione tanto simile a quella degli scavi archeologici che tendono a fermare tanto spesso i lavori negli antichi agglomerati d’Europa, ma che risulta di sicuro più rara nell’appropriatamente denominato Nuovo Mondo, oltre a sollevare in quel frangente il ragionevole antefatto di un complicato mistero. Che avrebbe iniziato a palesarsi con la misurazione e datazione del relitto, tali da sottolinearne una latente difficoltà di classificazione…