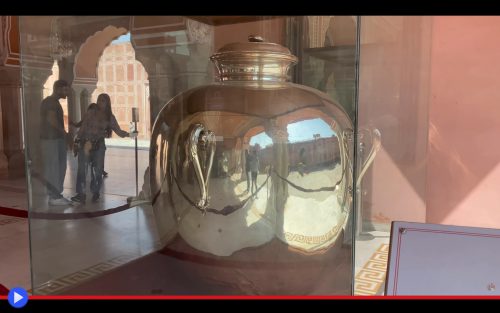

Nella pagina saliente del Guinness dei Primati, figurano alla voce “oggetto d’argento più grande del mondo”: due recipienti identici in metallo sterling del peso unitario di 345 Kg e l’altezza di 1,6 metri, custoditi in delle teche di vetro all’interno del padiglione per gli ospiti del palazzo cittadino di Jaipur, dove attraggono l’attenzione dei visitatori fin dall’epoca della loro creazione, risalente ad oltre un paio di secoli addietro. Soltanto approcciandosi alla targa commemorativa o tramite opportune ricerche filologiche, sarà perciò possibile scoprire la storia di questi eccezionali manufatti, costruiti in una quantità originale di tre pezzi, prima che uno di essi finisse irrimediabilmente sul fondale del Mar Rosso, in un momento in cui sembrava non esserci altra scelta veramente utile a salvarsi la vita.

Nel mondo mistico e talvolta imperscrutabile dell’India pre-moderna, particolari scelte in materia religiosa potevano influenzare il destino di un’intera nazione. Così Kaim Singh, secondogenito di un funzionario minore dello stato feudale del regno di Amber, nella metà del XIX secolo decise di diventare un discepolo del guru Brahmachari Giridhari Sharan, sant’uomo che sarebbe diventato, nel giro di pochi anni, la guida dello stesso sovrano di entrambi, Ram Singh II. Un’occasione per i due di conoscersi e stabilire un rapporto d’amicizia estremamente solido, finché il capo di stato, grande patrono delle arti e riformatore delle forze armate, trovandosi malato e prossimo alla morte all’età di soli 47 anni non lo chiamò al suo capezzale. Per adottarlo in extremis e renderlo, di fatto, il solo ed unico erede del potere supremo. Poco sapeva tuttavia di quello che sarebbe capitato di lì a un paio di decadi quando costui, avendo ormai da tempo assunto il nome dinastico di Madho Singh II, si sarebbe trovato di fronte a un catartico e importante dilemma, ancora una volta collegato a questioni relative al mondo superno: tradire tutto ciò che era sempre stato fino quel momento dal punto di vista spirituale, ignorando una fondamentale e caratterizzante regola dell’Induismo? Piuttosto che mancare all’importante dovere di presenziare all’incoronazione del nuovo Imperatore di tutte le Indie, niente meno che il re d’Inghilterra Edoardo VII, recentemente succeduto alla madre Vittoria dopo il suo decesso all’età di 81 anni?

Risulta opportuno considerare a tal proposito, dunque, la reputazione che a questo punto si era costruito Kaim/Madho Singh, di un saggio ed assennato amministratore fortemente rispettoso dell’autorità coloniale inglese, pur continuando a dare spazio a cerimonie e attività legate agli dei ancestrali della sua gente. Costruttore di scuole, università e ospedali, nonché finanziatore principale del Fondo contro le carestie di Jaipur (il nome contemporaneo di Amber nonché della sua capitale) nel quale aveva investito una cifra di 133.000 sterline, equivalenti a 15 milioni con l’inflazione attuale. Questo perché egli era anche diventato dal momento della sua inaspettata salita al trono, come potrete facilmente immaginare, favolosamente ricco, ad un livello tale da poter tentare di risolvere anche le problematiche che sembravano impossibili, facendo ricorso a soluzioni totalmente prive di precedenti. Persino quella del divieto per tutti gli induisti, spaventoso e terribile, a sfidare Varuna, l’antico garante dell’ordine cosmico nonché sire supremo del vasto Mare Oceano…

sovrani

Le inviolate simmetrie di Coca, castello sincretico nell’ansa del Voltoya

Se all’interno di un dizionario enciclopedico si volesse rappresentare l’idea stereotipica di una residenza fortificata medievale, alla voce relativa figurerebbe assai probabilmente qualcosa di molto simile al massiccio, elegante ed imponente castello della città di Coca, costruito dopo la metà del XV secolo nella regione di Segovia, all’interno della comunità indipendente di Castiglia e Leon. Un concentrato di elementi sovrapposti e squadrati, dalla ricca merlatura, quattro torri in ciascun angolo più l’alto mastio centrale, punteggiate di pericolose feritoie e piombatoie, per far piovere proiettili ed olio bollente sulla testa degli eventuali nemici. Eppure costruito, non senza una significativa quantità d’orgoglio, presso un territorio per lo più pianeggiante, con l’unica difesa naturale dell’incrocio tra i due corsi d’acqua Voltoya ed Erasma, non vicinissima benché abbastanza prossimi da intralciare i movimenti di un’armata sotto il tiro di balestre e cannoni. Questo perché il notevole edificio non fu costruito con finalità primariamente strategiche, lungo un’importante arteria commerciale o con l’effettivo scopo d’impedire l’accesso ad una roccaforte, bensì al fine principale di esibire il prestigio e l’influenza di una famiglia nobiliare, quella dei Fonseca di Siviglia, il cui principale esponente nel 1451, l’arcivescovo Alonso de Fonseca y Ulloa, portò a termine una trattativa con il Marchese di Santillana, ottenendo in gestione il feudo di Coca in cambio della città di Saldaña, per poi chiedere al re Juan II di Castiglia il permesso per costruirvi la sua fortezza di famiglia. Beneplacito presto accordato, sebbene il tempo necessario alla ratifica del trattato e l’età avanzata del compratore ne spostarono la messa in opera a carico del fratello Fernando de Fonseca ed in seguito a suo figlio Alonso de Fonseca y Avellaneda, a cui vengono attribuiti la maggior parte dei lavori nella prima costruzione del grande castello. Opera iniziata attorno al 1473 e che avrebbe richiesto esattamente vent’anni, giungendo a conclusione meno di una decade prima dell’inizio del secolo XVI. Sfruttando niente meno, come era usanza diffusa in quell’epoca nei territori di Spagna, che le competenze di un esperto architetto d’Oriente, il cui nome è stato tramandato come Alí Caro. Che nell’eseguire il progetto, utilizzò alcuni presupposti largamente originali, a partire dall’ampio utilizzo del mattone, piuttosto che imponenti pietre lapidarie utilizzate unicamente per le finestre, cancellate ed altri elementi discontinui nella solida facciata delle sue mura. Costruite, d’altra parte, calcolando uno spessore tale, ed abbondanza di materiali, da poter resistere secondo i suoi calcoli ad un’ampia serie di possibili assalti ed armi d’assedio. E verso l’ottenimento di uno stile complessivo ibrido, tra le sensibilità gotiche dell’Europa in quegli anni e le ornate affettazioni del cosiddetto stile Mudéjar o Mudegiaro, messo frequentemente in pratica dagli arabi rimasti nella penisola dopo la ritirata degli anni della Reconquista. Una sovrapposizione di registri la cui promessa efficienza militare, ben presto, si sarebbe ritrovata messa duramente alla prova…

Lo spettacolare tempio che costituisce la più grande struttura intagliata da un singolo blocco di basalto al mondo

C’è stata un’epoca, anche se risulta difficile crederci a posteriori, in cui il concetto di un luogo sacro non veniva necessariamente determinato dall’esclusione di ogni fede alternativa a quella considerata maggiormente imperativa o “corretta”. Un tempo in cui le alte mura di un tempio potevano rappresentare l’equivalente spirituale di un grande luogo d’incontro, come una piazza del mercato, basilica o anticamera del sincretismo di valori, concetti e sensibilità distanti. Un importante ruolo nell’istituzione di punti in comune, tra diverse fasce di popolazione o gruppi etnici anche geograficamente distanti. Come meta di pellegrinaggi e il tema di preghiere, storie o leggende, la cui diffusione trasversale avveniva ancora più rapidamente delle spezie o altri beni dal valore materiale largamente acclarato. Vedi le caverne asiatiche della regione del Gandhara, poste lungo il corso della Via della Seta e vedi anche il caso, fisicamente più imponente e per certi versi magnifico ma purtroppo meno conosciuto, del complesso indiano di Ellora, situato parallelamente ad una via commerciale di primaria importanza tra gli imperi storici della regione settentrionale e la parte più estrema del subcontinente, collegata tramite i suoi porti alle località dall’altro lato dell’Oceano Indiano. Un luogo composto da oltre 100 scavi scolpiti laboriosamente nell’affioramento basaltico del Deccan, celebre per la sua roccia stratificata ed altamente reattiva all’impatto degli scalpelli ed altri attrezzi similmente finalizzati. Un lavoro continuato complessivamente per parecchie dinastie ed almeno tre tipologie di devozione: induista, giainista e buddhista, come reso chiaro dalla coesistenza a pochi metri di distanza di soggetti scultorei e pitture parietali dedicate alle rispettive storie e leggende. Ma nessuno più magnifico, ed impressionante nel suo complesso, del gigantesco edificio formalmente numerato come “Caverna 16” ma che tutti continuano a chiamare, fin da tempo immemore, col nome storico di Kailashanatha o Tempio di Kailasa, la cui datazione precisa è una chimera inseguita ormai da molte generazioni di studiosi nonostante proporzioni superiori a quelle del Partenone di Atene: 84 x 47 metri e 33 di altezza. Creazione soltanto in apparenza architettonica, ovvero costruita da una pluralità di elementi sovrapposti, almeno finché avvicinandosi dal corso del viale non si scopre la fondamentale compattezza delle sue mura, quasi come fosse nata in modo pressoché spontaneo dal fianco delle pietrose colline retrostanti. Visione per certi versi supportata dall’origine leggendaria di questo luogo, che secondo le storie tramandate dalla gente del vicino insediamento di Ellora, sarebbe stato creato nel giro di soli 18 anni dopo un atto di preghiera e venerazione nei confronti dei naturali processi geologici della Terra. Richiesta sovrannaturale a seguito della quale, in base a dati chiaramente desumibili dall’osservazione dei risultati, le maestranze coinvolte avrebbero acquisito la capacità di rimuovere una media di 55 tonnellate di pietra al giorno, fino al gran totale di 200.000 del lavoro finito. Uno dei più grandi misteri, in altri termini, dell’ingegneria del mondo antico, ulteriormente connotato da una fondamentale domanda: dove, esattamente, gli antichi abitanti della regione avrebbero portato tutto questo materiale di risulta, che in tutti questi anni a nessuno è mai riuscito d’individuare? Un alone di mistero, in ultima analisi, accresciuto ulteriormente dalla mancanza di consuete dediche o datazioni ad almeno uno dei sovrani committenti della colossale meraviglia, fatta eccezione per un possibile riferimento indiretto su una placca di bronzo ritrovata nella città di Vadodara, nel non vicinissimo Gujarat. Che parla di un “tempio tanto magnifico da aver impressionato anche il suo stesso architetto” attribuito alla figura storica vissuta nell’ottavo secolo di re Krishna I…

Il prezioso Buddha di smeraldo nel palazzo che consolida l’identità culturale thailandese

Non è raro nei paesi dell’Estremo Oriente che le questioni religiose e di stato si trovino in un certo grado sovrapposte l’una all’altra, in una visione sincretica del mondo che trovò forse una delle sue massime espressioni proprio nell’antico regno dei territori del Siam. Dove fin da tempo immemore, nel corso delle confederazioni tribali antecedenti al primo periodo degli Khmer, il potere dei re e governanti era sancito da un qualche tipo di diritto divino, successivamente sovrascritto dagli schemi spirituali ed organizzativi del clero. Una situazione destinata solamente a rafforzarsi per gli interi periodi di Sukhotai ed Ayutthaya, corrispondenti al nostro Medioevo e primo Rinascimento, senza mai entrare in conflitto con l’affermarsi graduale del razionalismo o un qualche tipo d’istituzione civile diametralmente contrapposta. Fino alla divisione e successiva ricomposizione del paese, ad opera del potente re Taksin nel 1767, che ancora una volta agì con il beneplacito, e successivamente s’impegnò per proteggere i discepoli del Buddhismo Theravada (Scuola degli Anziani). Ma l’effettivo culmine di tale dualismo si raggiunse forse soltanto successivamente alla deposizione cruenta di costui nel 1782, con la conseguente ascesa del generale Thongduang che avrebbe fondato una nuova dinastia, passando alla storia con il nome di Rama I. L’uomo che costruendo una nuova capitale sulla riva est del fiume Chao Praya, affinché fosse meglio difendibile dal popolo nemico della Birmania, decretò per ragioni di sicurezza che in esso fosse presente un tempio dedicato esclusivamente alla sua famiglia, cinto dalle mura e distinto da quello di qualsiasi ordine monastico preesistente. Di cui lui stesso sarebbe stato, nei lunghi anni a venire, il sommo sacerdote e ministro delle attività di celebrazione. Quindi, affinché fosse chiaro per tutti che esso doveva costituire il singolo luogo più sacro dell’intero paese, vi trasportò all’interno l’insostituibile palladium, o reliquia protettiva di tutta quella che sarebbe diventata un giorno la Thailandia, un oggetto che lui stesso aveva conquistato per la patria nel 1779, a seguito delle proprie campagne alla testa dell’esercito in Laos: la statua del Buddha di Smeraldo, importantissima testimonianza del significato dato alle immagini in quella che potremmo definire come una delle principali religioni al mondo.

Essenzialmente, nient’altro che una raffigurazione scolpita nella pietra semi-preziosa (dovrebbe trattarsi di un diaspro con impurità d’oro) dell’Illuminato seduto in posa meditativa, dell’altezza di 66 cm e non particolarmente dissimile da tante altre presenti nel contesto geografico dell’Estremo Oriente. Il cui significato più profondo deriva, in massima parte, dalla lunga e articolata storia che ebbe modo di connotarla. La statua nascerebbe infatti, secondo una serie di testi storiografici tra cui il Ratanabimbavamsa, il Jinakalamali e l’Amarakatabuddharupanidana, nel 43 a.C. presso la città di Pataliputra in India, per mano del saggio Nagasena con l’aiuto divino degli Dei induisti Vishnu ed Indra, al fine di celebrare il quinto secolo dall’ascesa di Buddha al Nirvana. Prima di cambiare mano più volte attraverso gli alterni casi della Storia, aumentando progressivamente il valore percepito della sua singolare, ed insostituibile persistenza…