Spesso citato arbitrariamente su Internet nella lista degli edifici più “brutti” del mondo, il cubo pixxellato che costituisce il centro commerciale Galleria, nella moderna zona d’espansione della capitale di Corea dal nome di Gwanggyo, sembra essere stato calibrato appositamente per polarizzare le opinioni della gente. Completato nel 2020 in base ai disegni dello studio architettonico di Rotterdam, OMA (Office for Metropolitan Architecture) ed in particolare sotto la direzione del socio incaricato dei progetti asiatici Chris van Duijn, la sua forma giganteggia coi suoi 8 piani all’interno di un’area commerciale per il resto caratterizzata da edifici dalla forma ed aspetto assolutamente convenzionale. Il che gli permette di spiccare come un letterale contributo alieno nel contesto, se non la vista di un monumento filtrato fin qui direttamente da un portale per la sesta, o settima dimensione. Volendo suscitare dichiaramente un qualche tipo di richiamo, estremamente trasversale, alla scala ed all’aspetto della natura, la sua facciata in apparenza marmorizzata si trasforma, da vicino, in una serie di triangoli dal lato di circa un metro, in una sorta di versione direttamente apprezzabile del videogame Minecraft. E ciò senza neppure entrar nel merito dell’elemento pseudo-tubolare che vi ruota attorno, una sorta di “rampa di accesso” che pare richiamarsi a quella particolarmente celebre del Centre Pompidou di Parigi, ma qui assume l’aspetto, in base all’opinione di turno, di una serpe gigante, tentacolo mostruoso o surreale rigonfiamento bio-luminescente. Mentre l’ispirazione elettiva, sulla base della semplice deduzione, doveva essere rappresentata da una vena di pietra preziosa, incuneata tra gli spigoli di un cristallo carsico spropositato. In vero e proprio travertino, doveva essere costituito in origine il rivestimento esterno dell’edificio, almeno finché le figure cardine della realizzazione non si resero perfettamente conto che il computer, al giorno d’oggi, poteva fare anche di meglio. Grazie all’impiego di uno speciale algoritmo approfonditamente descritto dall’architetto John Thurtle in un giro di conferenze, capace di trasformare un’immagine di superficie “pietrosa” nella matrice di forme geometriche utilizzate per accentuarne gli stessi meriti estetici ed emozionali. Ed un risultato, allo stato attuale delle condizioni, capace di far alzare gli occhi a chiunque, mentre si percorre la via principale, al di sotto di un qualcosa che appare al tempo stesso non così alto eppure totalmente privo di un’apprezzabile scala di riferimento. Semplicemente perché in grado di proiettarsi, grazie al proprio aspetto ultramondano, verso l’inconcepibile e l’inusitato. Eppure così attraente per la possibile clientela dei negozi all’interno, con la sua palese promessa di un’esperienza unica a partire dall’ingresso principale nella convergenza tra una serie di linee verticali e la diagonale della lucida creatura, che poi sporge a più riprese attorno al cubo in una serie di passerelle, anfiteatri e vere e proprie promenade. Ciascuna delle quali, egualmente ricoperta di massicce lastre di vetro create su misura, intervallate da un’appropriata struttura d’acciaio prismatica continuativa coi triangoli dell’edificio…

luoghi

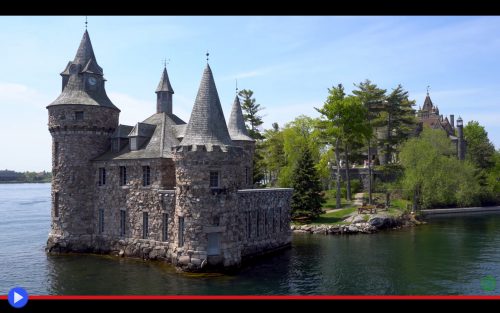

La più grande e la più piccola dimora nella galassia d’isole tra Stati Uniti e l’Ontario

Con il drenaggio del Mare di Champlain, una vasta massa d’acqua salmastra situata nell’odierna zona centrale del Canada, un lungo e profondo fiume venne scavato dalla forza dell’erosione per 3.058 chilometri, fino all’intero stato americano del Michigan e quello di New York. Circa 12.000 anni dopo, a seguito della guerra dei sette anni combattuta tra francesi ed inglesi (1756-1763) venne ritenuto equo disegnare un’importante linea di demarcazione in corrispondenza di questo corso d’acqua, nel frattempo ri-battezzato con il nome di St. Lawrence (rispetto alla pletora di complicate sillabe impiegate dalle diverse tribù dei nativi). Il che avrebbe portato, in un caso estremamente raro nella storia delle cartine geografiche, alla suddivisione più o meno equa di un’intero arcipelago d’isole. Quelle che emergevano, a intervalli ineguali, lungo il flusso delle acque defluite dalla regione dei Grandi Laghi, tramite il collegamento diretto ai margini dell’Ontario. Talmente tante, e così diversificate per ampiezza, usabilità e condizioni, da aver portato al nome di Thousand Isles (Mille Isole) assieme alla necessità di un codice ben preciso. Secondo cui determinate caratteristiche dovrebbero condizionare l’elevazione di una terra emersa a qualcosa di più di un semplice “scoglio” o “pietra”: la capacità di restare al di sopra del livello delle acque per l’intero anno ed una solidità sufficiente a supportare un minimo di due alberi. Obiettivi largamente superati dalla più grande di tutte, l’isola di Wellesley, con un resort metodista, l’hotel omonimo, tre campi da golf, un porticciolo, due parchi ed una celebre gelateria. Benché nel quadro generale offerto dal panorama locale, non sia sempre o necessariamente tale promontorio a rimanere maggiormente impresso, una prerogativa maggiormente attribuibile ad uno qualsiasi dei numerosi castelli, magioni e ad avite dimore costruite sopra spazi simili lungo l’estendersi del grande flusso fluviale. Già, perché caratteristica di questo luogo necessariamente in bilico tra due nazioni, fu all’inizio del secolo scorso quella di aver costituito un rifugio per i ricchi industriali ed uomini d’affari delle metropoli limitrofe, che qui costruirono facendo sfogo della loro spropositata ricchezza. Personaggi come George Boldt, all’epoca general manager della catena d’accoglienza Waltdorf Astoria, che dopo aver trascorso sette estati memorabili nella casa di famiglia sull’isola di Hart, pensò d’investire cifre copiose nel suo significativo ampliamento, fino alla creazione di un qualcosa di assolutamente spettacolare. 15 milioni di dollari, per essere più precisi, trasformati nei 6 piani del castello destinato a ricevere in eredità il suo nome, benché fosse stato concepito originariamente come un pegno dell’amore del suo committente per la moglie, Louise Kehrer Boldt. Che morì improvvisamente e inaspettatamente quattro anni dopo l’inizio dei lavori, nel 1904, portando il devoto consorte ad abbandonare il luogo della loro serena convivenza futura, già finemente ornato con numerose sculture di cuori ed altre romantiche decorazioni. Lasciandolo in balia per 73 anni d’intemperie, vandali ed incurie, finché nel 1977 l’autorità locale del Thousand Isles Bridge non l’acquistò dai suoi eredi per la cifra simbolica di un dollaro, iniziando le laboriose opere di restauro. Che ne avrebbero fatto, inevitabilmente, una delle principali attrazioni turistiche della regione, oltre ad un sito preferito da innumerevoli coppie per le foto dei loro matrimoni…

Escursione cromatica sull’isola che mangia l’ocra del suo terreno

Dislocata orizzontalmente nello spazio in cui il golfo Persico si trasforma in quello dell’Oman, la grande isola a forma di freccia o delfino di Qeshm compare in alcune riprese dallo spazio della Nasa e dell’ESA, dedicate alla sfumature atipiche dell’entroterra e del vasto mare che la circonda. Eppure le guide turistiche spendono appena una manciata di paragrafi in merito a questa propaggine meridionale dell’Iran, riservando un’attenzione relativamente trascurabile alla sua storia, le attrazioni turistiche ed i tratti di distinzione del paesaggio. Questo perché nella stessa zona geografica, situata lievemente a nord-est e soli 8 Km dalla terraferma, emerge dalle acque un’altra terra di dimensioni assai più ridotte, ma tanto insolita e meravigliosa da essere più volte stata definita come la perla di questo spazio tra i mari, o ancor più accuratamente “gemma” per via del suo latente ed occasionalmente osservabile splendore. Garantito dalla presenza di una quantità di affioramenti di rocce vulcanoclastiche, evaporitiche e metamorfiche mescolate tra loro grazie all’attività tettonica del sale. Di una notevole cupola o diapiro, la cui parte emersa di 42 Km quadrati è gradualmente emersa nel trascorrere di molti millenni, prima di essere spianata dalla forza erosiva degli elementi. Ma non tutta allo stesso tempo e nello stesso modo, tanto da guadagnare un’aspetto tormentato che taluni definiscono marziano, altri semplicemente del tutto fuori dall’ordinario. Luogo naturalmente privo di vegetazione ed acqua potabile, tanto che quest’ultima vi viene trasportata artificialmente tramite un lungo acquedotto dalla costa iraniana, l’isola di Hormuz presenta l’unica “zona verde” di una foresta piantata artificialmente di mangrovie (Avicennia marina) in un qualche momento pregresso della sua storia contemporanea. Eppur da lungo tempo, essa rappresentò una provincia significativa dell’antico impero omonimo di Ormus, rimasto indipendente fino all’epoca medievale per la stessa ragione della già citata sorella maggiore altrettanto visibile dalle banchine dell’antistante città di Bandar Abbas: la collocazione strategica valida a farne un centro d’interscambio commerciale di alto livello, senza costringere le navi ad attraccare su una costa dalle condizioni politiche maggiormente imprevedibili ed incerte. Finalità d’altronde coadiuvata, nel presente caso, dalla popolazione necessariamente ridotta di un luogo tanto privo di risorse gastronomiche e fonti utilizzabili di ristoro. Fatta eccezione, in modo particolarmente distintivo, per la stessa terra su cui vengono poggiati gli stivali, adeguatamente processata e sottoposta a lavorazione, in modo da creare un condimento noto come soorakh o golak da mangiare spesso assieme al pane locale di nome tomshi, che significa “una manciata” (di qualcosa). Essenzialmente un ossido di ferro color ocra a base di ematite connotata dalla halogenesi, ragionevolmente atossico e dotato di un sapore a quanto pare memorabile e privo di termini di paragone. A patto di riuscire a superare le incertezze che derivano dall’utilizzare la vil terra a fini gastronomici, un obiettivo forse più facile da raggiungere in questo luogo rispetto a molti altri del nostro pianeta…

Il dio dall’occhio di granito che risplende nell’ardesia della montagna

La teoria della Terra vivente, o ipotesi di Gaia elaborata per la prima volta dal fisico James Lovelock negli anni ’70 dello scorso secolo individua un rapporto simbiotico tra tutte le creature a noi note ed il pianeta che le ospita, al punto che se pure quest’ultimo non fosse dotato di un metabolismo, aspirazioni e la capacità della coscienza, non sarebbe in alcun modo erroneo agire sulla base di simili presupposti. Poiché la somiglianza tra il macro e microcosmo, intesi come validi sistemi di riferimento, è ciò che determina il rapporto progressivo tra gli eventi per cui l’assenza di un rispetto reciproco tra i rispettivi demiurghi tende a causare, prima o poi, vasti e irrisolvibili problemi. Ed ecco quindi l’essenziale punto di partenza, di una Cerca che potremmo definire quella più importante dei tempi odierni: se la Grande Madre contiene in se il principio generativo di un cuore pulsante, quali sono infatti i suoi organi di acquisizione della conoscenza? Dove sarebbero situati i padiglioni auricolari e cosa ancora più importante, dove i bulbi saettanti che acquisiscono e rischiarano la tenebra dell’Universo? Quesito in linea di principio privo di significato quanto interrogarsi sul peso di una pupilla, almeno finché non capita inoltrandosi al di là dei semplici confini quotidiani, entro il profondo sottosuolo, di trovarlo fisicamente e guardarlo dritto e con la massima attenzione. Quell’occhio vasto e immoto, immerso nell’indifferenza nei confronti dei traguardi raggiunti da molteplici millenni di travagli e peregrinazioni delle nostre civiltà indivise.

Una creatura abnorme e ormai da lungo, troppo tempo sopita. Oppure forse… Morta, nel qual caso potremmo sentirci al tempo stesso inquieti ed in qualche modo tranquillizzati all’idea del nostro domani. Nel momento che si estende all’infinito, di comprendere il destino che s’irradia in onde opprimenti da un tale Polo, o Nesso indubitabile delle circostanze. Per come appare nei pochi, misteriosi filmati girati in Sua presenza, in quella che è stata ormai da tempo identificata come una miniera di carbone in Lancashire, dal nome folkloristico di Sala dei Giganti. Quel tipo di estesi varchi tra le rocce scavati a partire dalla metà del XIX secolo in tutta l’Inghilterra, come fondamentali ausili all’ottenimento di carburante per la più importante e duratura delle Rivoluzioni, fondata sullo sferragliare incessante dei meccanismi. Ove sorse un’industria che non può conoscere riposo, così come era essenzialmente vietato ricercarne ai minatori incaricati di trovare, estrarre e processare il residuo fossile delle antiche foreste dell’era del Carbonifero (358-289 milioni di anni fa) affinché si potesse bruciarlo con enfatico entusiasmo nelle camere ferrose di caldaie al rumoroso principio dell’Era Moderna.

Mediante l’applicazione di procedure che oggi saremmo inclini a definire primitive, come lo scavo di lunghi tunnel orizzontali attraverso percorsi più friabili di grossi ammassi d’arenaria ed altre rocce metamorfiche di formazione relativamente recente. Capaci d’integrare i presupposti d’anomalie visibili, destinate a esacerbarsi nel trascorrere dei lunghi anni d’abbandono ed incuria…