Chi ha detto che le antiche arti, con il trascorrere degli anni, perdano necessariamente di rilevanza… Così che nel futuro ipotizzato da scrittori e registi, il più delle volte, la popolazione umana della galassia è caratterizzata in maniera piuttosto incolore, con una sola soluzione tecnica per ciascuna necessità: un tipo di astronave, un tipo di veicolo, un tipo di tuta spaziale. Laddove l’esperienza ci insegna che la Storia, come forza generativa, induce una forte tendenza a molteplici gradi d’innovazione, offerti proprio sulla base di quanto si sia disposti a tornare indietro sull’asse della creatività. C’è stata un epoca in cui il soldato, prima di andare in battaglia, indossava una maglia intessuta di anelli di ferro, interconnessi come l’ordito di una tela e concepiti per deviare, almeno in parte, il colpo di spade o mazze impugnate dal suo nemico. L’avreste mai detto che un simile approccio alla protezione fisica, nella futura epoca spaziale, stesse per tornare tremendamente attuale? Con l’aggiunta del più valido ausilio: un metallo che riprende sempre la sua forma originaria, grazie alla fortunata sinergia tra due menti acute che casualmente, passavano di lì…

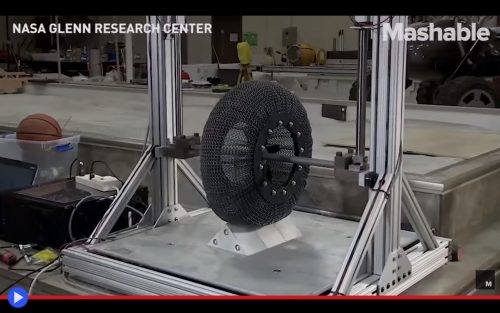

Nell’alba rossastra del quarto pianeta, una polvere leggera trascinata dal vento. Bagliori che si riflettono, sull’orizzonte, da un singolo punto in movimento. Non c’è vita, né acqua, né ghiaccio. La pianura è una distesa di sabbia e pietre appuntite. L’unica forma distinta, in questo mare di elementi inerti, è fatta di titanio, tellurio e tungsteno. Con un’ampia dose di alluminio, per costituire le ruote. È il rover Curiosity, inviato quaggiù nel 2011, e che da allora prosegue la sua missione senza un termine definito. Questo perché, per la prima volta, piuttosto che essere alimentato con carburante e pannelli solari, contiene una piccola dose d’uranio, sufficiente a farlo funzionare ancora per molti, molti anni a venire. A patto che non intervengano… Imprevisti. Nell’aria rarefatta di Marte, non sono molti i fattori che possono sottoporlo a danneggiamento. Non c’è la pioggia e neppure i temporali. Le famose tempeste di sabbia che ricoprono un intero emisfero planetario sono in realtà meno problematiche, come intensità del vento, di una giornata primaverile nel Kansas o in Oklahoma. L’unico modo in cui il prezioso veicolo automatico inviato così lontano può danneggiarsi, è facendo tutto da solo. Ma questo, ahimé, è inevitabile: poiché fra le varie caratteristiche del suolo marziano, c’è n’è una in particolare che domina sopra ogni altra: la sua spropositata ruvidità. Così che un dispositivo semovente del peso di 0,9 tonnellate, per esplorare l’ambiente come da programma, deve arrampicarsi quasi quotidianamente su pietre aguzze quanto la lama di un coltello, in grado di mettere a dura prova qualsiasi soluzione ingegneristica in uso sulla Terra. Questo, ovviamente, l’avevamo previsto. Così che gli pneumatici del rover, se così vogliamo ancora chiamarli, sono in realtà degli oggetti dall’alto grado di compattezza costruiti da un singolo blocco d’alluminio lavorato con macchine CNC, per ottenere un grado di solidità tale da poter resistere facilmente al tipo di prove a cui sono stati sottoposti durante la fase di progettazione sui severi percorsi del John H. Glenn Research Center della NASA, vicino Cleveland, Ohio. Ma c’è una cosa per cui, inevitabilmente, non erano stati testati: la loro integrità a fronte di mesi, persino anni di utilizzo. Poiché qualsiasi metallo, se sottoposto a continui stress meccanici per un periodo molto lungo, subisce delle sollecitazioni che lo portano a piegarsi, quindi spezzarsi letteralmente a metà. Così, la notizia trapelò nel 2013: le ruote di Curiosity stavano andando letteralmente a pezzi. Ben presto, le lunghe crepe si amplieranno, fino a causare il distaccamento di parti intere della loro struttura. Possibilmente, arrecando danni ai delicati meccanismi posizionati con misura di ridondanza sulla scocca del loro veicolo proprietario. Suscita quindi una certa sorpresa vedere, sul sito ufficiale dedicato alla prossima missione d’esplorazione telecomandata marziana con lancio previsto nel 2020, un rover dotato dello stesso identico sistema di mobilità. Non è tuttavia probabile che l’agenzia spaziale statunitense sia prossima a compiere lo stesso identico errore due volte di fila… Siamo semplicemente di fronte, in questo caso, ad un’immagine preliminare. Poiché potrebbe profilarsi all’orizzonte, finalmente, la prima implementazione di un sistema che fu proposto per la prima volta nel 2009, facendo vincere alla NASA l’anno successivo il prestigioso premio ingegneristico R&D 100 Award, assieme alla compagnia Goodyear che aveva fornito la propria assistenza. Stiamo parlando dello spring tire (dal termine spring steel, acciaio armonico) costituito da 800 molle interconnesse tra loro, in grado di ricordare molto da vicino la già citata cotta di maglia dell’epoca medievale, pur trovandosi caratterizzata da una struttura sostanzialmente diversa. Se tale approccio fosse stato davvero così meritorio, allora, viene da chiedersi perché non sia stato scelto per il rover Curiosity, prima di inviarlo lungo il difficile sentiero dell’esplorazione marziana. La risposta a tale quesito, in effetti, potrebbe sorprendere l’opinione comune…

tecnologia

L’uomo che sognava di far prendere il volo ai treni

Era un piccolo banco situato ai margini dell’Esposizione Internazionale della Scienza e dell’Industria di Edimburgo, posto all’aperto, come tutti gli altri, tra i filari di alberi del parco noto come “The Meadows” a ridosso del campus universitario della città. Dietro di esso, sedeva un entusiastico trentenne, all’apparenza diverso dai suoi esimi colleghi disseminati sotto l’uggioso pomeriggio scozzese. In quel 1922, tutti avevano idee: “rivoluzionarie” lampade da soggiorno, “rivoluzionarie” sospensioni per automobili, serrature, magli da fabbro, strumentazioni agricole alimentate a diesel… Terminato il faticoso periodo dell’immediato primo dopoguerra, sembrava che il mondo si fosse risvegliato con l’entusiasmo per questa vita e ogni possibilità offerta dalla tecnologia, mentre facoltosi industriali erano disposti, per una volta, ad agitare le proprie bacchette secondo i crismi di una transitoria meritocrazia. E quale migliore occasione, per lui che proveniva dalla cittadina di Milngavie, non troppo lontana da Glasgow, senza una laurea ma con l’esperienza accumulata negli anni, assistendo suo padre ingegnere nella progettazione e il miglioramento di macchine, per lo più agricole, a vantaggio della sua piccola comunità! Finché, pensando e disegnando un pensiero che si era agitato nella sua mente per più di una decade, non aveva dato forma all’idea. Possibile, che il mondo stesso dei trasporti ferroviari, grande polmone della Gran Bretagna in quell’epoca di ripresa, fosse stato fondato su una fondamentale che bugia? Che far strisciare sul suolo il lungo serpente di metallo, dopo tutto, non fosse un’attività degna di chi voleva far migliorare la vita delle persone? Questo aveva postulato, tra se e se, prima di recarsi all’ufficio brevetti con un progetto, fatto disegnare all’amico e consulente Hugh Fraser, per il Railplane, un nuovo tipo di treno che avrebbe fatto affidamento su soluzioni tecnologiche precedentemente inesplorate.

Di certo negli anni ’20 dello scorso secolo, non eravamo più nell’epoca della strana tecnologia, in cui i dimostratori che affittavano il proprio spazio in simili fiere, erano propensi a mettersi in mostra con proclami arzigogolati, esperimenti o veri e propri giochi di prestigio, come nel celebre caso di Thomas Edison che fece elettrificare gatti, cani o persino un elefante per dimostrare la pericolosità della corrente alternata agli estimatori del suo ex-dipendente Nikola Tesla. Mentre George Bennie, con la schiettezza dovuta anche dalla sua educazione informale, sedeva composto dietro ad un mucchio di brochure, mentre indicava con una bacchetta il modellino fatto costruire per l’occasione, indicando volta per volta le caratteristiche più determinanti. “Signori, ascoltatemi!” Esclamò per la centesima volta, in un momento in cui la folla di rappresentanti, responsabili degli uffici acquisti, funzionari o semplici visitatori, sembrava particolarmente gremita, probabilmente per l’avvicinarsi sempre più prossimo dell’orario di chiusura: “Avete mai desiderato di poter semplicemente salire a bordo in stazione a Londra, sedervi su una comoda poltrona, e ritrovarvi qui ad Edinburgo in poco meno di tre ore? O spedire qualcosa di importante fin giù a Brighton, e da lì al Continente, confidando nel fatto che la sua consegna via terra sarà portata a termine nella metà del tempo precedentemente ritenuto necessario? Se così fosse, ascoltatemi. Questa è la via. Questa è la strada: nessun tipo di strada. Ma una carrozza sollevata dal suolo, intenta a procedere silenziosamente verso il domani…”

Dal punto di vista dell’inventiva, il “l’aereoteno” presentava un’idea di fondo particolarmente insolita: fare a meno di tutte le pesanti componenti di un motore per la trasmissione diretta dell’energia alle ruote, tra cui marce, il differenziale, il convertitore di potenza, il grosso serbatoio dell’olio, per passare a quell’onnipresente soluzione di quegli anni, che aveva dato il via al cosiddetto secolo del volo: una semplice elica rotante posta dinnanzi al veicolo. Anzi due, con la seconda sul retro, affinché fosse possibile, al momento di fermarsi, azionarla in senso contrario, senza dover ricorrere alla complicazione e l’ingombro di un impianto frenante convenzionale. Con il risultato che, una carrozza/locomotiva così costruita fosse straordinariamente leggera, riuscendo ad elevarsi da alcune delle più gravose necessità del traffico ferroviario. Prima fra tutte, quella di spianare il terreno, seguita dalla costruzione occasionale di tunnel, ponti o pericolosi tornanti montani. Tutto perché, fatta funzionare da due carrelli motorizzati integrati in una singola rotaia posta al di sopra del carico, il treno avrebbe proceduto sollevato dal suolo, grazie al solo sostegno di pali collocati ad intervalli regolari. Un secondo binario inferiore, usato soltanto per la stabilizzazione, avrebbe completato il quadro ingegneristico di questo nuovo sentiero ferroso, essenzialmente la prima realizzazione economicamente valida del concetto di monorotaia. L’interesse, lui ne era certo nel profondo della sua stessa anima, sarebbe venuto non appena il grande pubblico ne avrebbe compreso le implicazioni…

La maledizione geotermica del paese spezzato a metà

Situato nella parte meridionale dello stato confederato tedesco del Baden-Württemberg, poco fuori la grande Foresta Nera, l’antico comune di Staufen im Breisgau non sembra avere, da lontano, alcun tipo di problema. Ma le apparenze spesso ingannano e questo luogo, legato indissolubilmente al nome del Dr. Faust, l’alchimista che aveva fatto uno sfortunato patto col diavolo, ha continuato a suo modo la tradizione d’iniziative contrarie al senso comune e al concetto stesso di prudenza; con al centro dell’intera vicenda, stavolta, la figura del borgomastro Michael Benitz, anche detto il sindaco locale, che nel 2007 ebbe l’idea di firmare il progetto per un appalto che sulla carta, sembrava straordinariamente intelligente, conveniente e moderno. Riscaldare il vecchio palazzo del municipio senza spendere un solo euro di gas, legna o altro tipo di carburante? Cos’altro vorresti dalla vita? Grazie alla soluzione della pompa geotermica di calore, ovvero alcuni profondi fori verticali, collegati a una serpentina, pensati per attingere alla temperatura naturalmente più elevata del sottosuolo al di sotto dei 6 metri. Una meccanismo che utilizzabile anche in estate per raffreddare gli ambienti, grazie all’inversione del sistema a induzione e trasferimento della temperatura. Se non che, come nel racconto popolare reso per la prima volta celebre in Europa dal drammaturgo Christopher Marlowe, prendere accordi coi signori del sottosuolo non è semplice, ed è proprio quando le cose sembrano volgere per il meglio, che le scritte in piccolo svelano il cavillo nascosto, mentre le circostanze prendono una piega oggettivamente nefasta. Tutto iniziò, come spesso càpita, con una crepa: un semplice taglio longitudinale, su una delle pareti del palazzo coinvolto, liquidato dai portavoce del sindaco come un danno “soltanto estetico” e chiaramente di poco conto. Se non che, gradualmente, lo spacco continuò ad allargarsi, iniziando a propagarsi fino ai palazzi vicini. Se avete presente il tipico paese in collina dell’epoca tardo-medievale, come ne abbiamo innumerevoli anche qui da noi in Italia, ben conoscete il modo in cui i nostri antenati amassero costruire le case l’una a ridosso dell’altra, al fine di garantirsi un maggior grado di stabilità. Soltanto che, proprio adesso a secoli di distanza, questo stile urbanistico stava rivelando la sua principale debolezza: uno dopo l’altro, gli edifici del centro storico furono raggiunti da questa ragnatela in corso progressivo d’ampliamento, compresa la stessa locanda (gasthaus) Löwen, dove secondo la leggenda Faust si sarebbe fatto accidentalmente saltare in aria, mentre tentava di trasformare il piombo in oro.

Che cosa fosse effettivamente successo in un primo momento non fu chiaro, benché l’origine e le tempistiche del problema avessero permesso di puntare quasi immediatamente il dito contro il progetto del sindaco Benitz, portato avanti con la collaborazione del governo federale e il supporto tecnico di una compagnia austriaca, la Wälderbau GmbH. Il quale, benché condotto attraverso tecnologie “allo stato dell’arte” sembrava aver tralasciato una particolare direttiva vigente nel Baden-Württemberg, che sconsigliava la trivellazione in presenza di condizioni geologiche incerte, almeno prima di aver effettuato adeguate indagini nel sottosuolo. Quando qui, a dire il vero, più che incerte le condizioni erano infide, ovvero poste in opera dal signore infernale Mefistofele in persona. Se guardi una collina da fuori, in effetti, che cosa puoi rilevare? Soltanto la sua forma, giammai il contenuto. Che in questo caso era costituito da un particolare tipo di roccia calcarea noto come anidrite, composta primariamente da solfato di calcio CaSO (4). La quale ha una caratteristica molto pericolosa: la tendenza a trasformarsi, una volta venuta a contatto con sufficienti quantità d’acqua, in comune gesso, aumentando il proprio volume di fino al 60%. Ora persino un elemento di disturbo come il nuovo impianto di riscaldamento del sindaco, in condizioni normali, non avrebbe dovuto innescare la drammatica reazione chimica in questione. Il fluido di trivellazione pompato nel sottosuolo non aveva certamente raggiunto quantità sufficienti a causare danni, mentre nessuno avrebbe certamente collegato alcun tipo di scarico ai nuovi pozzi verticali nascosti sotto il pavimento del municipio. Se non che, combinazione vincente: sotto la stesso strato di anidrite, era già presente da tempo immemore una falda acquifera dimenticata. Compressa dal peso della Terra stessa, e in attesa di null’altro che un pratico foro da cui scaturire ferocemente, in senso contrario rispetto all’orientamento della forza di gravità. Così una volta raggiunta dalla trivella, l’acqua ha iniziato a risalire l’annulus (l’intercapedine attraverso cui viene espulso il materiale di scavo) propagandosi attraverso lo strato superiore. E la città ha iniziato, incredibilmente, a salire…

Elicottero infuriato brucia il bosco californiano

43 residenze, 53 edifici, 8 strutture annientate dalle fiamme. 69.438 acri andati in fumo, nonostante il coinvolgimento di 227 vigili del fuoco. Nelle regioni più secche degli Stati Uniti, gli incendi sono talmente grandi, e devastanti, da riuscire a guadagnarsi addirittura un soprannome. Come il “Rocky Fire” che nell’estate del 2015 porto disastro e distruzione per un territorio notevolmente più esteso della media. “E ti credo!” Avrebbero esclamato i più ingenui tra gli spettatori. Tutta colpa di quel temibile pilota col suo diabolico arnese volante. Iniziò a girare voce tra i locali. Ne parlò persino il TG, con scene che parevano prelevate da un film di fantascienza speculativa sulla falsariga di Farheneit 451. L’elicottero, apparentemente non dissimile da tutti gli altri, si sollevava in volo ai margini del centro abitato. Trascinandosi dietro quello che guardando da lontano, non poteva assomigliare ad altro che un secchio per il trasporto dell’acqua. Se non che appariva, stranamente, sigillato. Quasi come se gli addetti a terra l’avessero precedentemente riempito con un liquido speciale. Così una volta raggiunta la scena delle fiamme, avreste visto questo arnese che deviava verso i margini del caos. E invece di puntare dritto al centro come da prassi, scaricava il contenuto del barile ai lungo quel tragitto che si riteneva più probabile per il propagarsi dello show. Soltanto che, apriti cielo: letteralmente. Mentre l’aria si faceva tremolante, per l’effetto del calore e la rarefazione, quello che scendeva era soltanto fuoco, altro fuoco, tanto per contribuire alla devastazione sistematica dell’universo vegetale. Stop. Cosa stiamo vedendo? C’è una tecnica, che in molti conosciamo, per limitare il verificarsi di una simile evenienza. Sto parlando della bruciatura controllata, durante cui gli addetti alla foresteria, senza alcuna esitazione, appiccano le fiamme ad aree attentamente definite del territorio oggetto delle loro responsabilità. Avendo cura che le piante più alte sopravvivano e ottenendo, in questo modo, che erba secca, foglie morte ed altro combustibile si trasformino in cenere e concime. Quello che abbiamo modo di scrutare in modo assai meno frequente, tuttavia, soprattutto qui da noi in Europa, è la versione più disperata di una tale prassi, che prevede l’intervento con l’incendio in corso ormai da svariate ore. Quando i metodi convenzionali non bastano più a risolvere la situazione, e l’unica risorsa che rimane all’uomo, è disegnare le cosiddette “linee nere”; aree lunghe e sottili dove non resti assolutamente nulla che il fuoco possa lambire. Lasciandogli la sola scelta di fermarsi, e poi dissolversi nell’aria.

Un tipo d’intervento tradizionalmente riservato solamente ai più convinti e coraggiosi tra i volontari, per il semplice fatto che potrebbe corrispondere, in linea di principio, ad un chiaro intento di passare a miglior vita. Gli improvvisi mutamenti della direzione del vento, dopo tutto, sono un caso proverbiale, così come il rischio che pervade questo gesto di aggiungere altro fuoco dove già il terreno brucia, ritrovandosi potenzialmente chiusi tra pareti che si stringono, un poco alla volta. Finché per fortuna, attorno all’epoca degli anni ’60, i pompieri forestali della Divisione Incendi Californiana (CALFIRE) non iniziarono a sperimentare un nuovo tipo di approccio al problema. Legare un lungo cavo sotto un elicottero, ed attaccarvi… Varie cose. Un processo noto come helitack, il cui inventore resta largamente ignoto, ma che avrebbe rivoluzionato su scala globale il metodo per approcciarsi agli incendi boschivi. Ben presto ci si rese conto agire da terra nelle circostanze più infernali era un rischio che non occorreva più correre, a meno che si fossero già tentate tutte le alternative a disposizione. Tra cui quella, decisamente Heavy Metal, di gettare l’equivalente civile del napalm sul sentiero più probabile dell’espansione dell’incendio. Sia chiaro che stiamo parlando, in questo caso, dell’elitorcia, uno strumento che non costituisce, contrariamente al suo apparente aspetto, la più compatta e versatile delle armi di distruzione di massa. Bensì un utile alleato nella lotta contro entità spietate come il Rocky Fire del 2015, e così tutti gli altri incendi a venire. Un lanciafiamme buono, in altri termini. Il più improbabile degli ossimori, tra tutti quelli che potremmo concepire in un’epoca successiva alle grandi guerre del ‘900.