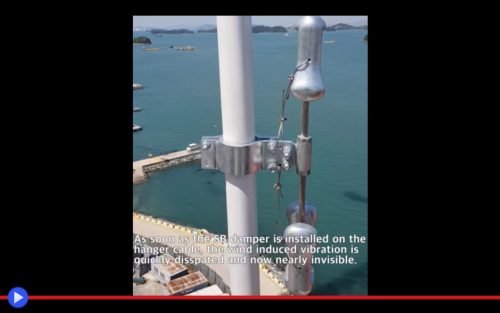

Situato in bilico sopra la corda urbana, l’esperto addetto sposta la sua ombra lungo l’estrusione del metallico implemento tubolare. Così la forma catenaria inversa di quel cavo, che anticipa e contrasta l’arco della volta diurna, cede sotto il peso, ma non cessa un movimento irregolare comprimario che introduce dubbi in merito alla stabilità, la sicurezza e ragionevolezza di tale mansione. Ma in alcun modo percepibile, la sua necessità. Chi mai sceglierebbe, per mero piacere, di sperimentare volontariamente l’emozione di quel rodeo sospeso sopra il grande ponte? Raggiunto il punto medio, l’uomo lascia il grosso moschettone di sicurezza e con la mano apre la pratica borsa, da cui estrae quello che parrebbe presentarsi come un manubrio del tipo utilizzato per il sollevamento pesi nelle palestre. Con gesto allenato, lo solleva ed avvicina a quell’instabile segmento acciaioso e lo aggancia con l’apposita fascia d’acciaio nichelato, in grado di resistere alla furia della pioggia e del vento. Quindi stringe, uno alla volta, i rilevanti bulloni. Dopo il primo, il cavo pare già più stabile ad un colpo d’occhio non allenato. Aggiunto il secondo, l’escursione del sollevamento e abbassamento è quanto meno dimezzata allo sguardo. Ed è già dopo la terza parte del saliente approccio, che l’iniziale vibrazione appare ormai cessata del tutto. Tanto che senza ulteriori indugi, egli sceglie di procedere al prossimo punto d’interesse senza assicurare il quarto foro di arresto. Forse… Tornerà in seguito a completare il lavoro?

Ciò che abbiamo visto implementata in questo video dell’azienda sud-coreana TESolution non è certo, d’altro canto, definibile come una soluzione d’avanguardia. Essendo la diretta risultanza, con tanto di brevetto a offrirne la testimonianza, di un contesto ingegneristico e risolutivo databile ad esattamente 97 anni prima della data odierna, per il tramite di un individuo in grado di notare ed elaborare con pratico senso critico i giustapposti aspetti di un saliente problema. Non è dunque un caso se gli ammortizzatori dei cavi, creati inizialmente con particolare riguardo nei confronti delle linee elettriche, vengono ancora adesso chiamati Stockbridge, con riferimento non tanto al concetto di ponte (bridge) bensì il cognome di George H. S, dipendente dall’inizio degli anni ’20 della Southern California Edison. La cui esperienza professionale ebbe a confrontarsi, fin da subito, con la dilagante crisi tecnica di quei giorni di sfrenato progresso nella distribuzione energetica su larga scala. Quando con l’estendersi dello spazio intermedio tra i piloni, causa la diminuzione della resistenza grazie ai nuovi materiali e l’incremento del voltaggio immesso nella rete, cavi in tutta la nazione cominciarono a cadere vittima di un serpeggiante pericolo nella progettazione infrastrutturale: il cedimento per fatica. Non per l’improvvisa e consistente sollecitazione. Bensì molte reiterate al tempo stesso, che come il flusso inarrestabile delle maree, può erodere persino i continenti…

ingegneria

Specchi nella vastità disabitata: non rallenta la sua crescita il nuovo nucleo rinnovabile dell’energia indiana

Il vantaggio che può derivare dall’appartenenza alla categoria dei paesi in via di sviluppo, rispetto ai centri storici dell’avanguardia tecnologica e scientifica nel panorama globale, è l’automatico superamento dei sistemi e metodologie pregresse, in grado di condurre a nuove vette d’eccellenza nell’applicazione della tecnologia. Nel caso unico dell’India poi, conquista coloniale in grado di acquisire lo status di potenza a partire dall’inizio dell’epoca moderna, questo potenziale sembrerebbe aver posto le basi di un processo in grado di mostrare la via da percorrere a molti di coloro che verranno dopo. Una di queste, l’installazione e sfruttamento delle rinnovabili, come reazione necessaria al fabbisogno energetico di un paese di 1,4 miliardi di persone alimentato principalmente a carbone, dove l’inquinamento urbano ha ormai raggiunto un livello critico per quanto concerne la salute delle persone. Ed è proprio per l’assenza di una sostanziale industria energetica basata sul nucleare, ad oggi corrispondente al solo 3,7 dell’elettricità complessivamente prodotto nel paese, che alcuni dei più vasti parchi di alimentazione alternativi al mondo sono stati costruiti nel Subcontinente attraverso gli ultimi anni. Fino al record assoluto del Gujarat Hybrid Renewable Energy Park, anche detto Parco Solare di Khavda, la cui vastità pari all’isola di Singapore o cinque volte la città di Parigi (72.600 ettari) da ricoprire totalmente in pannelli solari e pale eoliche parrebbe quasi concepita per riuscire a mettere alla prova l’immaginazione umana. Un progetto iniziato nel 2020, alla presenza del Primo Ministro Narendra Modi, che ne è da sempre uno dei principali propositori e sostenitori, con il raggiungimento del pieno potenziale di 30 GW previsto entro gli anni 2026-27. Un terzo più, tanto per essere chiari, della Diga delle Tre Gole in Cina, famosa per aver ridotto di 60 miliardesimi di secondi la rotazione del pianeta del Terra. Ciò grazie all’individuazione di un luogo ideale ai margini del Grande Deserto settentrionale di Thar, in una vasta pianura salina definita nei documenti esplicativi come “terra desolata” vista l’assenza di fauna endemica o qualsivoglia prospettiva coltivabile per la produzione di cibo. Semplificazione sostanziale dal punto di vista ecologico, comunque coadiuvata dalla sussistenza di ulteriori vantaggi: l’intensità e prevedibilità della luce diurna, data la vicinanza all’equatore, in aggiunta ai forti venti provenienti da Occidente per le masse d’aria fredda proveniente dal Mar Arabico…

Il dinosauro volante di Barling, triplano costruito per affondare una corazzata

Una tavola illustrata figura nella grande sala del Museo Nazionale Aerospaziale di Washington D.C, recante la dicitura “Copyright 1921, by The Chicago Tribune”. È un fumetto in cui un uomo in uniforme dal ponte di una nave ne osserva un’altra che affonda e si lamenta: “Un bersaglio stazionario e privo di difese, eppure guarda quanto ci hanno messo a bombardarlo!” Mentre nel secondo riquadro, un aviatore in volo risponde con doppia sottolineatura: “Si, ma noi l’abbiamo affondato, giusto?” Un semplice eufemismo, banalizzato e ironico, di quello che potremmo definire come un punto di svolta nella storia dei conflitti armati umani. Giacché per la prima volta era stato dimostrato come, nel campo della guerra su larga scala, il predominio aereo potesse battere quello dei mari, abbattendo essenzialmente l’ultima barriera rimasta nella costituzione di una branca delle Forze Armate dedicata a implementare questa specifico aspetto delle operazioni strategiche contemporanee. Ciascuna delle principali potenze nazionali nella prima parte del Novecento coltivò un significativo sforzo di ricerca o vari tipi di think tank finalizzato a dare forma al cambiamento, con diverse figure chiave incaricate di dar lustro all’idea. Compito rivestito principalmente, negli Stati Uniti, dal generale Billy Mitchell, eroe decorato della Grande Guerra famoso per i suoi difficili rapporti con i capi di stato maggiore, che l’avrebbero portato di fronte alla corte marziale nella seconda parte della sua carriera. Un’avversione la cui origine potrebbe essere rintracciata proprio nel frangente oggetto delle vignette del Tribune, verificatosi nel corso del Progetto B, prova tecnica da egli pianificata consistente nell’affondamento intenzionale della corazzata tedesca catturata SMS Ostfriesland, in un’operazione condotta all’inizio di quell’anno producendo risultati che potremmo definire al tempo stesso un successo e una delusione. La seconda, in modo particolare, derivante dall’allungamento dei tempi previsti, a fino a due giorni di laboriosi tentativi a largo di Virginia Beach in Florida, tanto che i detrattori della tesi di Mitchell ormai credevano sinceramente che l’impresa non potesse riuscire. E soprattutto per il modo in cui la stampa, in breve tempo, avrebbe ricevuto aggiornamenti dai superbi collaboratori del generale, trasformando l’episodio in un’opportunità di esporre le tensioni sussistenti tra i diversi capi militari del paese. Con il suo carisma e la dialettica ben collaudata, Mitchell riuscì tuttavia a ottenere una considerevole influenza da questa vittoria, soprattutto nella cerchia di determinati ambienti politici e organizzativi. Riuscendo a ricevere il via libera nella realizzazione di quella che per tanto tempo aveva costituito un’importante aspirazione di carriera: la costruzione di un primo esempio di bombardiere strategico, il tipo d’aereo concepito per raggiungere bersagli distanti, colpirli senza alcuna possibilità di salvezza, e quindi ritornare presso la sua base ben lontana dalle linee nemiche. Operazione destinata a rivelarsi, d’altro canto, molto più difficile di quanto prospettato…

Libellule pieghevoli dell’Era umana: il primo lago sorvolato dall’elicottero Janus-I

Uno dei vantaggi del mercato globale risiede nel modo in cui una compagnia che abbia progettato un prodotto interessante, tuttavia non particolarmente adatto al proprio ambito geografico d’appartenenza, possa facilmente commercializzarlo all’interno di nazioni distanti. Portando il beneficio della propria prospettiva e stile tecnologico di un campo dove alcuni approcci ingegneristici tendono comunemente a dominare sugli altri. Questo il caso della Beijing Aikentuo Technology a.k.a. X-Control, che con ogni fibra del suo marketing fatta eccezione la provenienza del pilota sperimentale, sembrerebbe intenzionata a presentarsi con tutte le caratteristiche di una tipica startup del territorio statunitense. Scelta motivata, facile immaginarlo, dall’abitudine tipicamente nordamericana soprattutto diffusa in luoghi gelidi o remoti come l’Alaska o il settentrione canadese, a possedere un piccolo dispositivo volante per uso personale, bypassando in questo modo la situazione di mantenimento non sempre ineccepibile delle strade di riferimento. Oltre alle notevoli distanze da percorrere ogni qual volta si volesse visitare un altro insediamento. Mansione normalmente perseguita tramite l’impiego del tipico bush plane, un compatto aereo da turismo capace di atterrare in pochissimo spazio nonché di accontentarsi di poche decine di metri per riuscire a effettuare il decollo. Ancorché sia chiaro come le caratteristiche inerenti di un vero e proprio elicottero, apparecchio ancora più versatile, sarebbero completamente rivoluzionarie in tal senso. Ed è qui che vorrebbe entrare in gioco l’invenzione del Janus-I, così denominata per associazione al dio antico Romano dai due volti, teoricamente analoghi alla coppia di rotori posseduti dall’ingegnosa macchina per il trasporto di una o al massimo, in futuro, due persone. Frequentemente accompagnata come sottotitolo dell’espressione decisamente più contemporanea di flying suitcase o “valigetta volante”, un possibile riferimento all’auto-elicottero posseduta da George Jetson, il padre futuristico della famiglia dei cartoon Hanna & Barbera. Forse un’esagerazione poetica nel qui presente contesto, benché abbia una base pratica nell’effettiva sostanza. Giacché la versione definitiva dell’elicottero, mostrata nei rendering come ben diversa dall’attuale prototipo col corpo di un gommone lacustre, sarà fornita della notevole caratteristica di poter essere piegata, motore, pale e tutto il resto, soltanto per trovarsi riposta in un parallelepipedo del peso di “soli” 70 Kg. Trovando posto nel bagagliaio di un’automobile o persino, come mostrato nelle immagini a supporto, sulle spalle di un prestante quanto intraprendente escursionista del Circolo Polare Artico. Allargando in modo esponenziale, grazie a un simile espediente, le potenziali circostanze d’impiego…