Un attimo, una pausa, un refolo di vento. L’imponente pachiderma aerodinamico che sfila, lentamente. Visto da una prospettiva inusuale: le ali si dipanano come triangoli gettando l’ombra in posizione perpendicolare. Ma nessuno, qui, riesce a vederla. Perché siamo tutti sopra, là dove la coda si eleva fino a raggiungere la suola delle nostre scarpe. Separate, come singola barriera, da uno strato spesso e trasparente. Come avrebbero potuto mai resistere, alla tentazione d’includere una tale caratteristica? In una struttura simile, dalla funzione estremamente pratica. Il cui valore aggiunto è pura e non adulterata spettacolarità a vantaggio di coloro che si trovano ad attraversarlo ogni giorno. Tutti i ponti, d’altra parte, sono panoramici. E lo Sky Bridge dell’Aeroporto Internazionale di Hong Kong riesce ad esserlo in maniera altamente caratteristica, proprio per il “corso” che si trova ad attraversare. Niente meno che la taxiway, o sentiero di rullaggio, parallela ad una delle piste principali di quel complesso. Di per se un luogo e trionfo dell’ingegneria globale da innumerevoli punti di vista, cui a partire dal novembre del 2022 si è aggiunto per l’appunto il record titolare dai notevoli 200 metri, la cui edificazione ebbe a dipanarsi sulla base di linee guida profondamente diverse dalle aspettative comuni. Avendo dato l’essenziale priorità a quel tipico e saliente approccio degli interventi di costruzione aeroportuali: velocizzare, intervenire trasversalmente, dare continuità al servizio di decollo ed atterraggio per gli aerei destinati alla regione amministrativa speciale ed ex-colonia britannica, luogo di approdo delle navi provenienti dalla Vecchia Europa. Che potranno anche essere state affiancate nel loro servizio dai veloci e potenti velivoli dei cieli, tra cui l’abnorme vettore passeggeri Airbus “Super-Jumbo” A380, ma con aumento esponenziale della gente interessata a giungere o lasciare i presenti lidi. Così da richiedere la costruzione, nel 2007, di un ulteriore terminal “satellitare” dedicato ai jet di linea più piccoli, capaci di trasportare un massimo di cento persone alla volta. Eppure la zona di transito intermedia rimaneva condivisa. E come permettere, dunque, alla gente di raggiungere l’alternativo luogo d’imbarco, senza prendere ogni volta una navetta? E senza dover aspettare per attraversare il passaggio di questo o quel bolide impegnato a raggiungere l’invitante punto d’ingresso dei cieli? C’erano diverse possibili metodologie d’approccio alla questione, ma il direttore tecnologico Ricky Leung assieme alla sua commissione ingegneristica si ritrovarono a scegliere questa: l’investimento di almeno un quarto degli 8 miliardi stanziati per l’ampliamento dei servizi e infrastrutture nella costruzione di un punto di passaggio svettante. Il minimo che fosse abbastanza, in modo tale da permettere la soluzione ed accantonamento del saliente problema…

infrastrutture

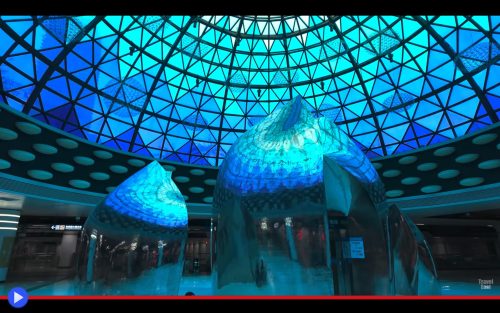

Le insospettate meraviglie architettoniche della metropolitana di Wuhan

È l’aspetto della cultura cinese contemporanea meno conosciuto da coloro che non hanno visitato quel paese, mantenendo fermo nella mente lo stereotipo di uno stile decorativo tradizionalista, rigido nelle applicazioni, appannaggio del pubblico dominio e strettamente limitato dall’aderenza ad una serie di modelli imposti dall’alto. Idea ben presto sovrascritta da un rapido vaglio del tipo di materiale disponibile online, valido a ridefinire la tipica megalopoli del regno di Mezzo come un qualcosa di fuoriuscito direttamente da un film di fantascienza o il tipico romanzo cyberpunk. Ciò principalmente per il modo in cui si è soliti da queste parti coniugare antico e moderno, giungendo a generare un’interpretazione altamente riconoscibile di quello che può essere chiamato “idoneo” a determinare il principale carattere di una nazione. Al punto che persino l’infrastruttura civile, in modo particolare negli ultimi vent’anni, ha raggiunto un livello di presentazione al pubblico finalizzato a comunicare una precisa gamma di reazioni, riassumibili nel quieto senso di soddisfazione che tende a trasformarsi, gradualmente, nell’orgoglio di far parte di una determinata collettività viaggiante. Da un lato all’altro di Wuhan, tanto per fare un esempio, la popolosa capitale della provincia di Hubei. 13 milioni di persone dislocate in poco più di 8.400 Km, in questo luogo sfortunatamente celebre in Occidente come punto d’origine della pandemia da Covid che sconvolse il mondo pochi anni fa. Tanto che potrebbe anche lasciare un certo senso di sorpresa, prendere atto di quali e quante opere di rinnovamento siano state portate a termine nel corso dell’ultima mezza decade, in una maniera in grado di colpire, ancora una volta, la fantasia della mente collettiva incernierata nei sottosistemi di questo Web. Internet ovvero un luogo dedicato a viaggi virtuali, telecamere fluttuanti e riprese dirette in grado di sfatare, o alternativamente accentuare, gli assunti persistenti poco dietro i monitor e le tastiere. Ecco allora l’ipotetico turista, come anche l’individuo giunto in questi lidi per studio e/o lavoro, sperimentare una dopo l’altra le notevoli bizzarrie disseminate lungo il corso dell’ormai celebre Linea 5, l’ultima aggiunta del sistema metropolitano in grado di costituire la maturità evidente dei crismi progettuali e priorità estetiche di questa tipologia di servizi in Cina. Aperta nel dicembre del 2021, con significativo entusiasmo mediatico e partecipazione pressoché immediata ed altresì spontanea di una fetta significativa degli abitanti, all’entusiasmo per così dire istituzionale nei confronti dei crismi architettonici percorsi fino alle più estreme conseguenze…

Kintan, il ponte simbolo della sublime impermanenza nel paese dei samurai

Il paradosso tecnologico della nave di Teseo comporta la fondamentale domanda relativa a come, se un battello vede sostituito ogni suo singolo componente, uno alla volta col trascorrere delle generazioni, si possa continuare a chiamarlo con lo stesso nome. Una questione che decade nel momento in cui tale importante manufatto, trovandosi da sempre nello stesso luogo, venisse definito in modo molto semplice la nave (che si trova) presso il domicilio di Teseo. Distinzione ancor più valida qualora le persone incaricate di suddetta manutenzione reiterativa fossero gli stessi discendenti di una serie di linee di sangue, e addirittura il legno utilizzato provenisse dallo stesso boschetto. Connotazioni maggiormente semplici da perseguire, nel momento in cui l’oggetto preso in considerazione fosse un elemento statico e infrastrutturale, come per l’appunto un ponte – hashi, 橋. Così muta la lettura di tale carattere, in base alle leggi di pronuncia della lingua giapponese, in modo che un toponimo diventi Kintaikyō, 錦帯橋: Il ponte della bella regione/cintura. Costruito per la PRIMA volta nel 1673. E per ulteriori 63 casistiche a seguire, ogni qual volta un disastro naturale, una piena o la semplice usura ne comprometteva l’utilizzabilità futura. Il che potrebbe indurre a pronunciare il fatidico ammonimento: “Non costruite tali cose con il legno” Ma trovandoci in un simile contesto, inutile farlo notare. Si tratta, semplicemente, del Giappone. Qui ad Iwakuni, nella prefettura di Yamaguchi (parte occidentale dell’isola di Honshu) ove si trovò a ritirarsi il controverso signore feudale Kikkawa Hiroie, che aveva tradito il suo clan supremo dei Mori all’alba della fatidica battaglia di Sekigahara dell’anno 1600. Provvedendo in seguito e indirettamente a salvarlo dall’annientamento, avendo chiesto al trionfatore di quel fatidico conflitto di sequestrare, piuttosto che agire in tal senso, una parte dei suoi stessi domìni. Dopo di che neppure il nuovo signore assoluto dell’intero arcipelago, Ieyasu Tokugawa, avrebbe avuto nulla da dire quando costui, ritiratosi presso un’ansa del fiume Nishiki, scelse di tutelarsi da ulteriori declassamenti con la costruzione di un castello dalla posizione estremamente difendibile, quanto isolata rispetto all’antistante insediamento civile. Urgeva, a quel punto, l’installazione di almeno un sistema di collegamento atto a transitare oltre quelle acque strategicamente rilevanti, per cui Kikkawa fece costruire vari ponti dalla struttura unicamente costruita in legno. Ciascuno dei quali, indifferentemente, furono spazzati via con il trascorrere degli anni impietosi. Ci sarebbe voluto fino al regno del suo secondo successore, il terzo daimyō dell’epoca Edo, Kikkawa Hiroyoshi, affinché nel 1673 si giungesse all’idea di un “ponte ultimo” che potesse, idealmente, risolvere il problema per gli anni a venire. Con parte superiore ricavata dai pini locali ma posizionata su piloni di pietra, dotata di cinque archi e due camminamenti lineari alle rispettive estremità di un tratto di fiume dall’ampiezza di 175 metri. Destinato a resistere, nella sua prima iterazione, fino alla piena dell’anno successivo alla sua inaugurazione ,quando venne interamente spazzato via dalle acque vorticose del fiume Nishiki. Ma questo costituì l’inizio, piuttosto che la fine della sua storia…

L’impresa della gru ed il viaggio mistico di 10.000 tonnellate sopra i mari

Sale, sale verso il cielo il carico impossibile, che sfida l’inumana percezione della massa come implicita derivazione della spettacolarità. Obiettivi di registrazione ed occhi spalancati fissano con energia magnetica il mostruoso vascello, recentemente fuoriuscito dai cantieri coreani di Yeongam ed attualmente impegnato a sovvertire la collocazione generalizzata di un qualcosa di praticamente altrettanto grande. È la primavera del 2015 e nulla, in questo specifico settore, sarà mai più lo stesso di prima.

Costituisce d’altro canto una comune pratica, lungo il passaggio plurimo e del tutto progressivo dei secoli occorsi, la questione in base a cui il sollevamento delle cose tende a costituire il nesso imprescindibile dell’operato umano. Un’approccio sempre valido a cambiare le cose: poiché una volta che i pesanti componenti sono stati sovrapposti, l’uno a ridosso dell’altro, correttamente conseguenti dal bisogno torreggiante di creare “qualcosa”… Non è forse allora che il coronamento di un progetto può davvero dirsi pienamente realizzato? Espletato a beneficio delle correnti, e successive generazioni del vasto mondo. Ma ci sono gradi differenti di difficoltà, persino in questo e non c’è dubbio in merito alla successiva questione: il più elevato (in senso metaforico) è riuscire ad elevare (in senso pratico) gli oggetti che hanno un utilizzo nel campo del galleggiamento con precisi obiettivi navali. Vasti scafi o addirittura interi piani preventivamente fabbricati, componenti delle semi-sommergibili che siamo soliti chiamare “piattaforme petrolifere” dei mari. Poiché se il porto può disporre delle straordinariamente utili gru a portale (gantry crane in lingua inglese) i cui pilastri e l’architrave sono soliti spostarsi grazie ad assemblaggi di ruote, cingoli o binari, ciò non può sempre risolvere il problema del caso fondamentale. Giacché può capitare, in molti e alternativi casi, che la cosa da spostare debba sovrapporsi dalla parte alternativa a quella della terraferma; ovvero sopra una struttura, essa stessa e di per se stessa, già posizionata tra le onde dell’oceano incostante. Eppure l’acqua e incomprimibile e il dislocamento una fondamentale legge di natura. Dunque perché mai dovremmo farci remore, nel proposito fondamentale di posizionare il dispositivo di sollevamento… In mare. Come fatto già da tempo e anche dalla divisione logistica delle Hyundai Heavy Industries (HHI) gigante coreano del settore, grazie al tipico sistema della gru rotante sopra vari tipi di vascelli. Che però ha da sempre posseduto un certo grado di ridondanza. Poiché nulla gira meglio su se stesso, di ciò che stato attrezzato con potenti eliche navali in contrapposizione. Ovvero gli strumenti principe dell’imponente gru a braccio inflessibile o in termini anglofoni, la floating sheerleg…