Ci sono gesti che trascendono il trascorrere dei secoli e in determinati casi, addirittura dei millenni. Convenzioni semplici, comunemente ripetute nella vita di ogni giorno. O soluzioni architettate per rispondere a esigenze di un tipo maggiormente complesso, come la necessità d’intrattenimento, la realizzazione di obiettivi immaginifici o la commemorazione di una circostanza. È d’altra parte straordinariamente raro, dal punto di vista degli archeologi, che ciascuno di questi fattori possa emergere con le proprie caratteristiche dall’approfondita osservazione di un singolo reperto. Oggetti con il calibro inerente della Danzatrice di Mohenjo-daro, testimonianza della prima civiltà della valle dell’Indo risalente al 2300-1751 a.C. La scultura in bronzo di una giovane del tutto senza veli, in posa dinamica, ricca di dettagli e sorprendentemente realistica, che potrebbe costituire la più antica raffigurazione del corpo umano. Realizzata tramite l’applicazione di una tecnica che ancora oggi, nel Pakistan e il resto del subcontinente, viene implementata con le stesse linee guida e caratteristiche procedurali inerenti. Chiamata Dhokra dal nome dei Dohkra Domar, successiva comunità di artigiani itineranti, che si spostavano da un villaggio all’altro degli odierni stati di Chhattisgarh, Odisha ed il Bengala Occidentale. Ma sviluppata in modo autonomo dalle popolazioni di molti distanti paesi, e che in Europa saremmo inclini a riconoscere come un diverso tipo di cire perdue o fusione a “cera persa”, uno dei metodi fondamentali per imporre una determinata forma a un metallo fuso, prima che lo spegnimento della fornace possa indurlo rapidamente a solidificarsi. Un’imposizione tra le più sofisticate, in questo senso, dell’uomo nei confronti della natura ed in funzione di ciò il passaggio verso la scoperta rivoluzionaria per gli anni ’20 del Novecento, di quanto tecnologicamente fossero avanzati i regni e le città stato del subcontinente lungo il corso della Preistoria. Giungendo a costituire un filo ininterrotto, come punto di partenza piuttosto che l’arrivo, di un progressivo aumento di raffinatezza ed allargamento dei temi rappresentati, in un’arte che trascende la semplice finalità decorativa, essendo entrata a pieno titolo nei rituali successivi di ambito sia religioso che laico, nonché la fabbricazione di gioielli, attrezzi, ausilii alla vita della gente comune. Giacché il Dohkra è ancora adesso strettamente interconnesso alla cultura di questi luoghi fino a definirne in modo tangibile l’ideologia, sopravvivendo per quanto possibile immutato all’evoluzione moderna delle aspettative e la logica dell’economia di scala. Mettendo in evidenza come i propri mutamenti, di un tipo largamente pratico e finalizzati alla semplificazione di alcuni passaggi, vadano subordinati al mantenimento dell’idea fondamentale, rimasta largamente intonsa dalle origini tanto distanti lungo il corso di questa cronologia imperitura…

costruzione

Prove pratiche di Superwood, tecnologia che ambisce a trasformare la foresta in un grattacielo

Due linee parallele che convergono occasionalmente, generando nuclei d’opportunità finalizzati a migliorare l’efficienza nel risolvere le problematiche latenti: da una parte la creazione, dall’altra, la trasformazione. D’altra parte non è sempre semplice, a seconda delle circostanze, distinguere tra questi aspetti in apparenza contrapposti verso l’obiettivo imprescindibilmente necessario del progresso collettivo umano. Come in una metamorfosi delle comuni aspettative, funzionali alla rivoluzione quotidiana dei progetti realizzabili attraverso pratiche, tangibili risorse del nostro stanco pianeta. Così per lunghi secoli, avendo posto sopra un piedistallo l’ossatura inosservabile della Caverna Plutoniana, attribuendo a quei metalli e minerali un ruolo strettamente collegato all’immanenza delle nostre opere, parrebbe strano ritornare all’utilizzo di un qualcosa che gli antichi preferivano impiegare per la costruzione delle proprie case, imbarcazioni, armi e attrezzi per l’agricoltura. Benché sussista almeno un caso in cui il rivolgersi di nuovo al “mero” legno, sostanza residuale della florida vegetazione dipartita, possa non costituire un passo indietro bensì, quanto meno, avanti o di lato: quando non è più semplice wood, ma super–wood. Qualcosa di così migliore per quanto concerne resistenza, affidabilità, logistica, che potrebbe provenire dal pianeta Krypton. Lasciandoci sperare che non possa possedere comparabili accezioni negative nei confronti di un benevolente semidio castoro.

Questa ben più che una semplice remota aspirazione, visto l’imminente lancio commerciale entro la prima metà del 2026 di un prodotto frutto dell’attenta sperimentazione e perfezionamento della startup statunitense Inventwood (etimologicamente qui s’inizia a intravedere un tema) nata come in tanti casi simili da un gruppo di persone coinvolte in un rivoluzionario studio scientifico dalle forti implicazioni imprenditoriali. Intese come la capacità di agevolare una proficua metamorfosi, dalla figura di scienziato a quella d’imprenditore, laddove simili campi d’interesse non necessitano certo di essere mutualmente esclusivi. E d’altra parte non sarebbe utile di certo scollegare l’avanzamento della collettività indivisa dalla distribuzione tecnologica di un materiale totalmente rinnovato che attende di essere standardizzato al di là di poche norme ereditate da campi adiacenti. Con tutti i rischi e le sfide, sia dal punto ingegneristico che legislativo, che potrebbero tenderne ben presto a derivarne. Qui si sta parlando, in fin dei conti, di lasciarsi indietro in molti campi ciò che ha sostenuto tanto a lungo le nostre costruzioni più imponenti e durature: l’acciaio stesso! Che altro…

Le tre porte verso la moschea scientifica, capolavoro architettonico dell’Anatolia

Rassicurante può essere tentare di attribuire alle maggiori religioni del mondo una serie di caratteristiche esteriori e implicazioni contestuali capaci di esulare dai reciproci contesti d’appartenenza. Determinati stili, connessioni pratiche nelle meccaniche visuali da evocare nei fedeli, mediante lo strumento sempre utile dell’arte umana. In tal senso costituendo il tipo di enti che trascendono i confini di regni, repubbliche o tribù, i diversi modi di approcciarsi alla divinità diventerebbero una mera conseguenza, dell’uno o l’altro canone letteralmente imposto dagli imprescindibili predecessori di un Credo. Al punto che persino l’eccezione, nell’attenta salvaguardia di quell’utile concetto, diviene per il senso comune uno strumento avversativo utile a confermare la presunta regola. Pur essendo, nel contempo, l’evidente promemoria che ogni tipo di realizzazione può riuscire a giustificare la propria stessa esistenza, a patto che sia sufficientemente memorabile in una quantità rilevante dei propri fondamentali aspetti. Nello stesso modo in cui a Divriği, insediamento di circa 11.000 abitanti nel distretto turco di Sivas, sorge un edificio che avendo incorporato a partire dal XIII secolo la duplice funzione di luogo di culto islamico e dār al-shifā’ (casa di guarigione) oggi ci ricorda come i preconcetti fondati sulle conoscenze pregresse non sempre corrispondano a fattori geometricamente prevedibili, né sostanziali limiti creativi imposti ai costruttori originali di una simile tipologia di edifici. Con dimensioni imponenti di 64 per 32 metri e facciate in media capaci di elevarsi fino a 12 metri fatta eccezione per il minareto, che ne raggiunge 24, la Grande Moschea e Ospedale (Ulu Cami ve Darüşşifası) della città risulta dominata per chi l’osserva da lontano da un’iconica caratteristica particolarmente distintiva nel suo contesto culturale d’appartenenza: tre portali monumentali finemente ornati, mediante l’utilizzo di bassorilievi ed elementi a sbalzo, tanto elaborati da giungere a ricordare superficialmente l’aspetto delle cattedrali gotiche della stessa epoca appartenente a un contesto europeo. Almeno finché non ci si avvicina ulteriormente, giungendo a intuire almeno in parte il complesso iconografico degli elementi rappresentati per ciascuna di esse, che in aggiunta alle iscrizioni a rilievo del nome del sultano nella distante capitale, dei committenti diretti e la duplice funzione della struttura, di per se non rara all’epoca, includono reticoli decorativi a nido d’ape, dotati di elementi vegetali e diverse creature fantastiche dal significativo simbolico relativamente occulto. Ragion per cui sarà opportuno, a questo punto della trattazione, rivolgere temporaneamente la nostra attenzione al quadro storico che avrebbe permesso ad un simile capolavoro di palesarsi…

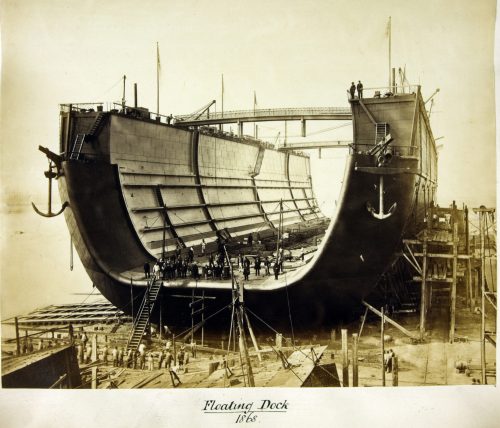

Il colosso d’acciaio rimorchiato nell’Atlantico per mantenere operative le navi di Sua Maestà

Un migliaio di chilometri d’Oceano dal continente più vicino ed appena 53 totali d’estensione: in un luogo dove si è tentato di sfruttare fino all’ultimo angolo di terra emersa, per non parlare dei preziosi punti d’approdo, può sembrare strano che un relitto poggiato sul fondale occupi il tratto di mare antistante al distretto che i locali chiamano Spanish Point, tra i più densamente popolati dell’isola famosa per i tetti bianchi delle sue abitazioni. Eppure alle Bermuda tutti riconoscono, pur non potendo recitarne necessariamente la storia, i 115 metri color ruggine del pezzo di metallo, fronteggiato da un ulteriore pezzo frastagliato della sua struttura originale, facente chiaramente parte di una nave sufficientemente grande da far pensare immediatamente all’epoca contemporanea. Un subitaneo senso di sorpresa potrebbe tendere per questo a scaturire, nella presa di coscienza che l’ingombrante orpello possa attribuirsi oltre 150 anni d’età, risalendo all’epoca in cui uno dei più duraturi territori d’Oltremare britannici costituiva soprattutto una base militare, ancor prima che una solitaria, atipica colonia e punto d’interscambio tra il Vecchio e il Nuovo Mondo, dal destino strettamente interconnesso nei sentieri paralleli della Storia. Essendo stato costruito nei cantieri sul Tamigi della Campbell & Johnstone in quella stessa Londra di epoca vittoriana, che tra le molte meraviglie assemblate con il ferro e l’acuto ingegno aveva visto pochi anni prima nel 1854 il completamento dell’imponente transatlantico Great Eastern di Isambard Kingdom Brunel, paradossalmente l’unico vascello esistente a non poter beneficiare dei servizi dell’altrettanto innovativo “cantiere galleggiante” HM Bermuda (nomen omen) messo assieme per assolvere a uno scopo specifico, all’interno di un contesto molto particolare.

Vuole infatti un paradosso della geologia e del fato, che in un tale luogo strategicamente imprescindibile da quando la Rivoluzione Americana aveva privato Albione dei suoi porti americani, il principale tipo di pietra disponibile fosse caratterizzata da una composizione calcarea inerentemente porosa, poco adatta a mantenere l’acqua intrappolata più di qualche attimo, passaggio necessario per riuscire a sollevare i vascelli dalle acque oceaniche onde sottoporli ad opportuno studio e conseguente pulitura delle parti normalmente al di sotto della linea di galleggiamento. Da cui l’idea di guadagnare un differente approccio allo stesso obiettivo, consistente nel porre in opera un sistema totalmente realizzato a tal fine, nella terra dell’antica civilizzazione, che potesse successivamente essere portato in posizione per assolvere allo scopo necessario. Una sorta di semisommergibile ante-litteram, in altri termini, risalente alla metà del XIX secolo e con la forma estrusa di una prototipica lettera “U”, per certi versi simile al tipico half-pipe usato dai virtuosi dello skateboard per portare a termine le proprie distintive acrobazie…