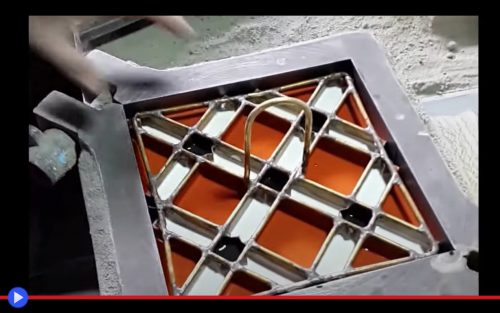

L’uomo nel suo laboratorio versa con la massima attenzione polveri e pigmenti in una forma di metallo, previa mescita di quantità precisamente definite. Quindi come fosse il gesto di un prestigiatore, solleva la sovrastruttura dal recipiente prima di spingere quest’ultimo sotto l’ombra di una pressa idraulica incrostata da anni d’utilizzo. Ed è soltanto allora, con la pressione di una leva presa in prestito direttamente dal laboratorio del Dr. Frankenstein, che la magia potrà riuscire a compiersi, senza fuoco, fiamma, né alcun tipo d’inganno contrario all’ordine imposto dalla natura…

Costituisce una mera e reiterata conseguenza dei processi culturali del mondo, la maniera in cui stili e correnti passate in secondo piano prima o poi ritornano, perdendo quella patina di vetustà per diventare all’improvviso moderni, di tendenza trendy, à la page. Ed è così che in questi ultimi anni senza neanche passare dalle riviste di arredamento, ma potendo contare piuttosto su letterali migliaia di fotografie di Instagram, Pinterest e Facebook, le case più recentemente sotto i riflettori hanno ripreso ad esser caratterizzate da una significativa nota di colore, quella derivante dall’impiego scenografico di pareti, decorazioni e pavimenti che non di certo non avrebbero potuto sfigurare su un catalogo del primo terzo del Novecento: armonie o contrasti, quadrati e strisce sovrapposte, rombi, fregi ripetuti, che parrebbero talvolta mera risultanza di una carta da parati. Ma che risultano piuttosto essere, a uno sguardo maggiormente ravvicinato, parte inscindibile del rivestimento architettonico stesso, senza la necessità di far ricorso neanche a quel sottile strato di smalto. Questo poiché tali pannelli quadrangolari riconoscibilmente opachi, stuccati in posizione usando metodologie del tutto simili a quelle della tipica maiolica da interni, sono in effetti la diretta risultanza di un processo produttivo del tutto diverso che ai tempi della sua genesi, ormai quasi un secolo e mezzo fa, fu prontamente considerato l’onda del progresso, risultando in altri termini predestinato a sostituire qualsivoglia tentativo di decorazione edile pre-esistente. Ed in effetti sono davvero molti, i vantaggi di quella che tutt’ora viene definita mattonella encaustica o, in maniera ancor più semplice, soltanto mattonella di cemento. A partire dal suo altissimo grado di resistenza al calpestio ed i graffi, la longevità nel tempo (purché adeguatamente mantenuta) e giungendo in dirittura d’arrivo a quell’aspetto caratteristico così strettamente legato, nell’immaginario di diversi paesi, ad un gusto estetico dal fascino particolarmente retrogrado ed “europeo”. Ma soprattutto, il possesso di un quantum ineffabile, quella preziosa peculiarità che viene dal configurarsi come una creazione artigianale di pregio, direttamente nata dalle mani di un processo artigianale che trae beneficio dall’esperienza, nell’ininterrotta linea di maestri ed apprendisti lunga quanto l’invenzione della tecnica stessa.

La nascita della mattonella encaustica, il cui nome fa riferimento al sistema di pittura del Mondo Antico basato sui pigmenti squagliati a cera persa su una vasta serie possibile di superfici, viene fatta nello specifico risalire ad un tempo non poi così drammaticamente remoto, grazie all’esportazione in tutto l’Occidente a partire dalla metà del XIX secolo, partendo dalla regione spagnola della Catalogna. Evento a seguito del quale non tardarono le imitazioni francesi, inglesi ed americane, in forza di una tecnica produttiva che poteva essere facilmente dedotta dall’aspetto del risultato finale. Coadiuvata dalla diffusione sempre più dilagante di quel nuovo e adattabile tipo di materiali, che gli anglofoni avrebbero iniziato ben presto a definire per antonomasia “cemento di Portland”, benché trovasse ben ampia attestazione anche prima della chiara fama acquisita dall’eponima fabbrica del Pacific Northwest. In una serie di gesti e precisi passaggi, che oggi risultano chiaramente apprezzabili nell’opera documentata degli artisti ed artigiani di YouTube…

arte

Lo strategico sgabello del geniale costruttore di giocattoli cinese

Al suo battito di mani, l’attendente da campo si avvicinò alla cima del promontorio, dove si trovava il punto di comando del suo signore. L’uomo dal lungo mantello, l’elmo ornato con figure di draghi, sedeva pensierosamente sopra uno sgabello con lo sguardo rivolto ad Oriente, nell’attesa di qualcosa o qualcuno d’importante. All’improvviso, come per un qualche tipo di segnale che soltanto lui poteva udire, l’uomo si sollevò appoggiandosi stoicamente alla sua ingombrante compagna di tante avventure, un’alabarda riccamente ornata e dalla lama a forma di mezzaluna. Prima ancora che avesse completato un così scenografico gesto, l’attendente si era già impegnato nell’assolvere al suo ruolo: sollevato e preso tra le mani il sacro seggio del suo signore, aveva lasciato che le gambe dell’oggetto si piegassero al di sotto del corpo centrale. E con l’approssimazione ante-litteram di un vero e proprio gioco di prestigio, l’aveva trasferito sottobraccio, nella forma ormai gestibile di un singolo e compatto blocco di legno.

All’apice del periodo storico cinese delle Primavere ed Autunni, cronologicamente non così distante dall’egemonia delle potenti poleis dell’antica Grecia, non c’era un singolo regno che potesse affermare di essere più grande, ed influente di quello di Chu. Per questo ovunque andasse il suo supremo comandante militare il principe Zichang, ci si aspettava che riuscisse a incutere timore o per lo meno un certo grado di soggezione. Ciononostante verso il procedere del VI secolo a.C, a seguito di una cocente serie di sconfitte riportate a causa delle sconcertanti strategie di Helu, il re di Wu, tutto quello che il suo esercito aveva potuto fare era stato arretrare per ben cinque volte, sconfitto in ogni battaglia nonostante circostanze di assoluta superiorità numerica, per la straordinaria perizia organizzativa dei suoi nemici. A partire da quel giorno, egli sapeva, le cose avrebbero tuttavia preso una piega differente. Una nuova alleanza doveva prendere forma tra le tende di questo stesso accampamento. “Sono qui per rappresentare Zheng, sovrano del potente regno di Qin.” Affermò l’anziana figura del diplomatico giunto a cavallo, accarezzandosi la lunga barba mentre si rialzava, dopo essersi brevemente inchinato fino a terra di fronte al comandante straniero. “Che pur non riconoscendo l’autorità territoriale del regno di Chu, poiché può esistere un singolo Impero sotto il Cielo, ha scelto di portare alla Vostra Signoria l’offerta di un’alleanza temporanea contro il pericolo più grande.” Zichang, pur avendo intuito già lo scopo dell’incontro, non poté fare a meno di gettare uno sguardo calcolatore al suo indirizzo, mentre iniziava a immaginare nella sua fervida mente le possibili implicazioni e condizioni di una tale offerta. Con un cenno, chiamò a quel punto il suo attendente. Che in un singolo e rumoroso secondo (KA-CLACK) aveva già disposto in posizione il complicato sgabello. Le cose, quel giorno, sarebbero andate per le lunghe. E chi aveva sangue regale, di norma, non tendeva a restare in piedi per periodi eccessivamente lunghi.

Forse per analogia con la vicenda intellettuale di Confucio, padre d’innumerevoli concetti filosofici, sistemi civili e schemi di valori, la Cina dell’epoca arcaica tendeva ad associare particolari branche dello scibile a specifiche figure effettivamente vissute, la cui vita subiva in seguito un processo di deificazione, fino all’accesso entro il ricco e variegato sistema di un sistema religioso per sua natura estremamente flessibile ed aperto. Tali personaggi, tuttavia, prima di accedere al sancta-sanctorum dei templi e le pagode del paese, diventavano oggetto degli scambi diplomatici ed accordi tra le diverse nazioni, oppure sceglievano di viaggiare liberamente tra l’una e l’altra, lasciando il loro segno indelebile nel corso delle alterne dinastie trascorse. Vi sono perciò varie interpretazioni, in merito al patrono e iniziatore della carpenteria vissuto con il nome di Gongshu Ban, che oggi tutti conoscono col nome soltanto successivo di Lu Ban, inventore tra le altre cose della sega, del trapano, del righello, dell’argano, del mulino, dell’ombrello, del bullone e di una sorta di misterioso aeromobile noto come “rondine di legno”, a quanto pare capace di mantenere in aria un essere un umano per ben tre giorni. Una mera considerazione filologica è del resto sufficiente per collocare nel contesto della sua carriera l’ingegnoso e complicatissimo manufatto destinato a passare alla storia come sgabello di Luban. Che ancora oggi, può costituire l’esame necessario ad essere inseriti nella lista dei suoi potenziali eredi…

Il microcosmo barocco scolpito sulle pietre estratte dalle profondità minerarie della Baviera

Al termine del sontuoso banchetto con gli alti Elettori, i Duchi e le Duchesse del regno oltre ad un piccolo gruppo di dignitari stranieri, l’Imperatore Rodolfo II d’Asburgo si alzò dal tavolo con l’espressione di una persona che stava per sperimentare un’occasione di estremo divertimento. La musica cessò immediatamente. “Signori, signore, la vostra presenza in questo importante giorno è un’occasione lieta per questa corte.” Esordì il sovrano, riferendosi al successo ottenuto nell’organizzare la sua fortemente voluta crociata contro gli invasori ottomani, che fin dall’epoca della contro-riforma stilata in occasione del Concilio di Trento (concluso dai suoi correligiosi cattolici nel 1563) avevano continuato a minacciare il suo regno. “Non più soprusi, nessun compromesso. Con questa guerra noi porremo fine alle ambizioni di coloro che… Rifiutano la Vera Fede!” E qui, con gesto magniloquente, incitò il suo maggiordomo capo a scoprire il grande arazzo che aveva fatto preparare per l’occasione, col leone degli Asburgo posto a sovrastare i regni orientali stilizzati di Wallachia, Transdanubia e Slavonia. “E tutto l’evidente superiorità culturale di coloro che operano secondo la sola ed unica filosofia naturale. Perciò, chi mi ama, mi segua!” E qui, con un sorriso semi-nascosto dalla folta barba, iniziò ad avviarsi verso l’ingresso della sala da pranzo, lungo il grande corridoio principale del castello di Praga, verso l’ala che era stata rinnovata più recentemente guadagnandosi il prestigioso soprannome di Sale Spagnole. I nobili presenti all’occasione, naturalmente, non poterono far altro che andargli dietro, camminando oltre le ampie finestre panoramiche sopra la città profondamente addormentata. Un tripudio di candele e lumi resero ardente quel cammino, fino all’ingresso riccamente ornato dell’annunciata destinazione. A questo punto, le persone più vicine all’Imperatore sapevano già che cosa stava per succedere; si trattava di un momento irrinunciabile nelle maggiori occasioni mondane, per quel famoso mecenate delle arti e della tecnica: l’ingresso, di sicuro effetto, all’interno del suo spropositato museo personale. “Wunderkammer, miei fedeli soggetti. Osservate la ricchezza e la sapienza del nostro vasto Impero, all’interno della sola ed unica camera delle meraviglie!” Quadri d’importanti autori ornavano le pareti, mentre interi scaffali apparivano ricolmi di sculture, manufatti, astrolabi e quelli che potevano soltanto essere, dalla forma chiaramente utilitaristica, degli automi antropomorfi in grado di ripetere un singolo gesto o i passi di una precisa danza. Ma ciò che era stato posto in prossimità dell’ingresso, al fine di colpire per primo lo sguardo dei visitatori, era un oggetto molto singolare posto sopra un ampio tavolo di legno di quercia. Come un contorto piccolo paesaggio, ricoperto di casette cesellate in quello che poteva essere soltanto argento e relative pietre preziose, usate per simboleggiare le finestre di quegli edifici. In uno spazio disseminato da una vasta quantità di dettagliati personaggi, ciascuno frutto di probabile fusione dei metalli, in maniera analoga a quanto fatto per il set di soldatini di un giovane aspirante generale. Il soggetto della scena, tuttavia, era evidentemente quello di una miniera, non diversa dalle rinomate fonti delle pressoché illimitate risorse finanziarie del Sacrum Imperium, e come identificato dalla sovrastruttura concepita per richiamarsi ad una vera e propria torre di trivellazione. Ma era soltanto in seguito ad una breve considerazione, che la scena riusciva ad assumere le tinte più notevoli ed interessanti. Poiché all’approfondita analisi, si comprendeva come l’intero scenario fosse in realtà nient’altro che un singolo, contorto pezzo di minerale dal peso stimato di 9-12 Kg, probabilmente feldspar granitico misto a rame, bronzo o un qualche altro metallo, proveniente proprio dall’installazione estrattiva che l’intero pezzo era stato creato per rappresentare. Una singola etichetta, scritta con calligrafia ineccepibile, aveva l’obiettivo di contribuire ad identificarlo: handstein ovvero tradotto letteralmente, “la pietra manuale/[che è possibile] tenere in mano”. A patto di esser pronti a trarre un profondo respiro e non piegare eccessivamente l’angolazione della propria vulnerabile colonna vertebrale.

Nome singolare per un ancor più raro oggetto, il cui scopo principale appariva proprio quello di trovare posto nelle collezioni di un potente, venendo di tanto in tanto posizionato come centrotavola di un’importante occasione d’incontro. Per suscitare la curiosità e fare opportuna ostentazione, nel frattempo, delle incalcolabili risorse e capacità produttive che avevano portato al suo complesso allestimento. Di handsteine non ne furono in effetti realizzati molti, nel corso dell’intero XVI e XVII secolo, semplicemente perché il tipo e le dimensioni delle pietre utilizzabili come base risultavano essere tanto straordinariamente rare. E gli artigiani capaci di costruirli, una ristretta e specializzata elite…

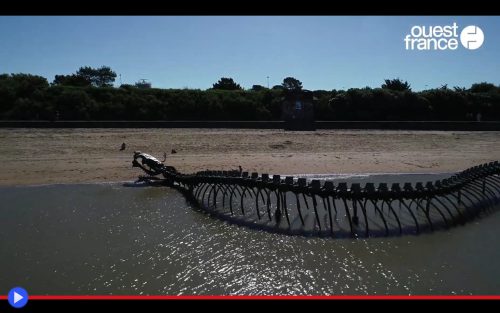

Il grande scheletro metallico di un drago addormentato sulle coste di Francia

Al principio di ogni cosa, bestie colossali popolavano la Terra. E si tratta di un curioso caso di simmetria concettuale, se si pensa alla nozione biblica secondo cui al concludersi dei tempi, un serpente lungo quanto una quaresima farà la sua comparsa dal regno dei Cieli, discendendo tra i viventi per assolvere al destino di ogni cosa. Compiendo la solenne annunciazione, che l’Altissimo si è ormai stancato delle nostre peregrinazioni. Ed è un vento di assoluto cambiamento, quello che ormai soffia sulle lande condannate dall’Apocalisse incipiente. Rapida, immediata? Senza alcuna possibilità di appello? Molte religioni, nel corso della travagliata vicenda umana, hanno fatto a gara nell’attribuire simili caratteristiche ad un frangente di questo tipo, come conseguenza considerata imprescindibile per l’esistenza di un intelletto superiore, che ogni cosa determina in forza di specifiche ragioni. Mentre l’evidenza della scienza ha ormai da molti secoli tentato di mostrare che se c’è un peggioramento in atto, si tratta più che altro di un lento degrado. In cui ogni cosa deperisce, ed un giorno tragico svanisce, per effetto del più puro e semplice dei sentimenti: il disinteresse. O inattenzione per l’ambiente in quanto metodo per il sostentamento, di ogni specie che è esistita, esiste o ancora deve comparire sulla lunga marcia dell’evoluzione animale. Poiché non c’è poi una differenza tanto grande, per l’estinzione causata dall’arrivo di una meteora, piuttosto che lo sversamento petrolifero dovuto al naufragio di una grande imbarcazione dei tempi odierni. Tutto ciò che resta, alla fine, è lo stesso scheletro e vestigia di quello che adesso, non potrà mai più riuscire a connotare l’Universo di ogni cosa che brulica e si nutre, insistendo per cercare un qualche tipo di risoluzione finale. Esseri defunti ormai da lungo tempo, come quello dalla forma lunga 130 metri che soggiace presso il bagnasciuga sulla foce della Loira, non troppo lontano dal villaggio francese di Saint-Brevin-les-Pins.

Che potremmo chiaramente definire un fossile, se non fosse che in tal caso, di sicuro lo vedremmo tra le sale ombrose di un museo. Custodito ben lontano da quegli stessi elementi, che ogni giorno lo ricoprono e lo scoprono al variare delle maree, mentre progressivamente si ricopre di alghe, muschio ed altre forme basiche di vita vegetale. Una condizione che agli osservatori potrà diventare maggiormente comprensibile, ogni qualvolta all’alba ed al tramonto gli capiterà di scorgere una lieve luce o barbagliante scintillìo metallico, risultante dai raggi di quello stesso Sole distante, e per l’effetto di una prospettiva temporaneamente chiarificatrice. “Alluminio, amici miei!” Grideranno allora i più dotati di un spirito d’osservazione, valido a identificare quella che può essere soltanto, per la legge del rasoio di Occam, un’opera d’arte costruita dall’uomo. Nella valida persona del cinese naturalizzato cittadino di Francia, Huang Yong Ping (1954-2019) già creatore nel corso della sua lunga carriera di una vasta produzione valida ad interpretare i possibili significati dell’esistenza, la corrente condizione delle cose ed una possibile via utile a risolvere i problemi che gravano sull’avvenire di tutti. Attraverso un linguaggio fatto di metafore, spesso mirate a distruggere lo status quo come anche esemplificato dalla sua famosa citazione: “Distruggi l’Oriente con l’Occidente, ed annienta l’Occidente usando l’Oriente” benché sia particolarmente difficile negare il più evidente dei suoi messaggi in aggiunta a una ricerca estetica di un tipo spesso insostanziale per le chiare influenze dadaiste: che ogni cosa che facciamo, grava sulla quantità di possibilità che ci rimangono, avvicinando progressivamente l’ora del rimpianto. Finché l’unica specie che potrà restare per pagare il pegno di tanti e tali gesta, sarà proprio la nostra, cui non resterà che andare incontro ai più giganteggianti antenati e serpenti marini di un tempo. Messaggio assai più reazionario di quanto si potrebbe essere indotti a pensare, se si considera la maniera in cui questo artista scelse di auto-esiliarsi dal suo paese natìo nel 1989 mentre si trovava per una mostra in Francia, proprio mentre a Pechino si compivano i famosi e tragici fatti della strage di Tienanmen. Poiché giammai, la censura di stato riesce a ben sposarsi con il ruolo e l’obiettivo degli artisti, soprattutto quelli che possiedono una storia da raccontare. Tanto maggiormente problematica, per la sua obiettiva ed eccessivamente chiara veridicità…