Nell’affollato teatro tradizionale di Chengdu, un importante evento storico viene presentato al pubblico, enfatizzando le capacità di un personaggio che sfuma nella leggenda. Seduto in modo composto oltre il portale di un’antica città vuota, il leggendario stratega dell’epoca dei Tre Regni, Zhuge Liang osserva quietamente il suo strumento musicale, la cetra orizzontale nota come Guzheng. Adesso la sua faccia di colore rosso, grazie all’apparente applicazione del trucco scenico di questa forma d’arte drammaturgica, indica un contegno valoroso e lealtà nei confronti del suo virtuoso signore, Liu Bei. Dopo una rapida sequenza di note che si fondono alla colonna sonora e con la voce del narratore, tuttavia, egli si alza in piedi, fronteggiato dalla figura quasi altrettanto nota del suo storico rivale e futuro fondatore di una dinastia, Sima Yi. Il volto bianco di quest’ultimo, un colore che indica doppiezza e tirannia, alla testa di un manipolo di combattenti il cui significato nell’economia della scena appare drammaticamente chiaro: essi rappresentano l’intero, sterminato esercito della nazione rivale di Wei. Mentre l’eroico protagonista esegue un passo di danza inteso a mirare un combattimento disperato, tuttavia, qualcosa all’improvviso accade: senza soluzione di continuità, il suo volto assume colore azzurro della determinazione e sicurezza di se. Quindi egli si siede nuovamente, continuando a strimpellare lo strumento. Ora Sima si volta verso i suoi uomini, facendo cenno di fermarsi ad aspettare. Dopo uno svolazzo del ventaglio d’ordinanza, anche la sua faccia cambia tonalità, diventando improvvisamente verde: il colore dell’impulsività e il despotismo. Ora la canzone di sottofondo passa ad elencare le passate vittore, nonché la notoria scaltrezza, dell’imbattuto e temibile Zhuge Liang. Davvero egli siederebbe producendo musica di fronte al suo nemico, se non disponesse di uno stratagemma per tornare, ancora una volta, in trionfo negli odiati palazzi di Shu? Esprimendo rammarico e cautela, il nemico ordina perciò la ritirata, uscendo a destra dal variopinto palcoscenico per tornare da dove era venuto. Al che Zhuge nella porta vuota si alza e danza nella quieta consapevolezza che il suo geniale stratagemma, ancora una volta, ha salvato la situazione. Voltandosi rapidamente da una parte, si rivolge nuovamente agli spettatori. Tuttavia, qualcosa è cambiato: il suo volto è adesso nero, ad indicare integrità, imparzialità ed il peso che gli è stato tolto, per aver salvato il popolo incolpevole della città di Yang Ping. Sipario. Applauso.

Ciò che abbiamo fin qui descritto è una delle scene immediatamente riconoscibili della cosiddetta Chuānjù (川劇) o Opera di Sichuan, un tipo di rappresentazione canonica che può essere fatta risalire fino all’ultimo periodo della dinastia Han, nel secondo secolo d.C, poco prima del confronto decennale tra le eccezionali menti di Sima e Zhuge. Mentre molto più recente dovrebbe essere, sebbene la sua datazione esatta risulti necessariamente complessa, l’invenzione e l’utilizzo delle rinomate tecniche del Biàn liǎn (变脸) binomio essenzialmente traducibile come “mutamento del volto”. Strategia impiegata da taluni attori e tramandata gelosamente nelle loro discendenze, almeno a partire dagli albori della dinastia Qing (1644) per enfatizzare l’espressione dei sentimenti attraverso un effetto speciale in grado di cambiare il colore dei loro volti. In origine mediante l’utilizzo di polveri colorate, cui si avvicinavano strategicamente nel corso dei momenti più concitati. Ma in seguito tramite l’impiego di un più sofisticato approccio basato sull’impiego di sottili maschere di seta. Svelate in rapida sequenza lungo il corso della rappresentazione, come in un gioco di prestigio basato sul trasformismo…

attori

Balla coi lupi, libera i bisonti: il contenzioso ventennale di un monumento

La mancata presa di coscienza che non è possibile in alcun modo per l’uomo sopravvivere, senza sfruttare o imbrigliare i processi della Natura, è il fallimento fondamentale che deriva dal considerarsi al di fuori del nostro stesso mondo. Quasi come se la società moderna, grazie alle sue industrie, i veicoli, le macchine e i meccanismi, potesse sorgere allo stesso modo sulla Luna o su Marte, alimentata unicamente dalle ottime speranze o l’intercessione di un qualche tipo di entità superna. Laddove l’uomo primitivo, limitato nel suo senso di superiorità dal più semplice bisogno delle circostanze, possedeva la comprensione istintiva che uccidere fosse un comportamento del tutto necessario e paradossalmente, tendeva molto meno a farsi trascinare dall’ideale massimizzazione dell’efficienza. C’è qualcosa di assolutamente ragionevole, e persino poetico d’altronde, nella caccia tecnologicamente limitata di un animale delle Grandi Pianure, come un bisonte. L’eterna battaglia tra i giovani della tribù ed i vecchi, saggi animali, allo stesso modo consapevoli di possedere un futuro interamente condizionato dall’arco di tiro di una singola freccia o lancia. Ma gli “indiani” Lakota, una delle tre principali sotto-culture del popolo dei Sioux, erano fondamentalmente convinti che se soltanto un membro del branco a loro contrapposto fosse sopravvissuto ad un inseguimento, esso avrebbe insegnato ai suoi simili il pericolo costituito dalle persone. Così quando l’uomo bianco fornì loro i primi cavalli addestrati all’inizio del XVI secolo, fu del tutto inevitabile che trovassero il modo di trasformarli nella loro versione di un’arma d’uccisione di massa. Fino al verificarsi, reiterato ed assolutamente terribile, di scene come queste.

L’attimo raffigurato nella grande scultura monumentale dell’ex-biologa del Servizio Forestale, Peggy Detmers costituisce l’apice di un inseguimento drammatico e sconvolgente. Con 17 figure bronzee, raffiguranti i cacciatori nativi a cavallo e le loro imponenti prede bovine, nel mezzo di quello che gli storici hanno tradizionalmente definito un “Salto del Bufalo”. Ecco, allora, che il branco grande una volta e mezzo le proporzioni reali si ritrova spinto, con il frastuono delle grida di battaglia, le minacce e il rombo degli zoccoli, giù per la discesa di un metaforico dirupo, in un eccidio di massa che avrebbe rappresentato per secoli la via per l’opulenza ed il principio di riscossa delle sette bande Lakota. Il che merita, senz’altro, una collocazione contestuale che possiamo collocare non lontano dalla storica cittadina un tempo illegale di Deadwood, covo di fuorilegge, cercatori d’oro ed un letterale esercito di prostitute. Prima di ottenere per gentile concessione della Corte Suprema il predominio sulle terre un tempo proprietà delle tribù locali in mezzo alle Black Hills del Dakota Meridionale, con i caratteristici metodi notoriamente attribuiti all’uomo bianco. La stessa autorità legale, caso vuole, coinvolta ormai da più di 15 anni nella diatriba tra la già citata produttrice dell’opera e niente meno che l’attore hollywoodiano Kevin Costner, effettivo committente di un così specifico ed inconfondibile capolavoro statuario. I cui progetti andarono effettivamente incontro, come quelli di molti di noi, all’inflessibile realtà dei tempi correnti…

Renjishi, il roteante re della foresta che ruggisce in mezzo ai fiori di peonia

Il gigantesco felino scrutò in trepidante attesa oltre il parapetto del ponte di pietra del monte Seryo, sola ed unica via d’accesso verso il paradiso buddista delle Terre Pure. In mezzo alla nebbia del mattino, scorse quindi una distante frezza rossa, facente parte della criniera del suo stesso sangue che lui severamente, ma non senza rammarico, aveva spinto al di là del baratro senza fondo. “Sali figlio mio, dimostra la mondo la tua forza!” Pensò quindi l’animale, mentre allargava le possenti zampe per recare un saluto al sole. “Il tuo fallimento, da solo, porterebbe al fallimento della nostra intera razza di fronte al più impareggiabile dei Signori!”

É importante notare come nessuno avrebbe mai pensato, nel remoto 1603, che le danze improvvisate dalla fanciulla del tempio (miko) Izumo no Okuni potessero arrivare a simili eccessi. La giovane ribelle, inviata a Kyoto dai suoi genitori per raccogliere le offerte dedicate al culto shintoista, che iniziò piuttosto a radunare attorno a se altre donne senza fissa dimora, vagabonde e prostitute, insegnandogli le tecniche drammatiche e le danze tipiche della sua antica professione. Dando vita a quella serie d’intriganti metodi espressivi, o mutazioni che dir si voglia sulla base del teatro giapponese, giudicate degne di dare l’origine a un canone estetico del tutto nuovo. Kabuki (歌舞伎) era il suo nome, ovvero letteralmente “abilità del canto” ma in un doppio senso carico di sottintesi, anche kabuki (傾き) inteso come inclinarsi o deviare dalle convenzioni e la morale pubblica, creando qualche cosa d’inusitato. Buffo, misterioso, senza freni: l’intera troupe di Okuni, che era solita esibirsi nel letto prosciugato del fiume Kamo, iniziò quindi ad attirare folle sempre più numerose, attraverso drammi che erano spesso delle parodie d’eventi storici, fatti di cronaca o dialoghi filosofici e religiosi. Ma la parte principale dello spettacolo, furono fin da subito le danze shosagoto (所作事) o furigoto (振事) in cui le attrici si esprimevano attraverso straordinarie evoluzioni a tempo di musica, spesso indossando costumi straordinariamente variopinti ed elaborati.

Con il trascorrere degli anni attraverso gli oltre due secoli a venire, inevitabilmente, il governo centrale del recentemente consolidato shogunato dai centri di potere del bakufu (幕府) presso il nuovo centro politico della nazione, la città di Edo, proclamò una serie di editti atti a regolamentare e limitare la presa sul pubblico del fin troppo influente kabuki. Primo tra tutti, quello che vietava alle donne di prendervi parte, causa la tendenza delle sue partecipanti a mantenere anche l’originaria professione, inducendo la debole carne maschile in tentazione. Il che viene generalmente riconosciuto come poco più che un pretesto al fine di smorzare l’indole ribelle, polemica e sanguigna dei sempre più numerosi palcoscenici dedicati alla nuova forma d’arte. Nonché inefficace, vista l’altrettanto immediata popolarità della versione esclusivamente maschile di quel canone, in cui particolarmente importante diventò il ruolo dell’attore onnagata (女形) specializzato nell’interpretazione dei ruoli femminili. Nessun personaggio viene tuttavia considerato più arduo da soddisfare, ed agognato nel corso della carriera di un praticante, che il “cane” leone guardiano komainu (狛犬) del monte Seryo, fedele servitore del bodhisattva (santo buddista) della saggezza Mañjuśrī, intento ad educare il proprio giovane figlio alla durezza e la severità della vita montana. Secondo le precise modalità e le sfide elencate nel ben più antico dramma del teatro noh, Shakkyō (石橋 – Il Ponte di Pietra) risalente al XIV secolo, reinterpretate a partire dal 1872 da una coppia di attori che si riteneva auspicabile fossero padre e figlio anche nella vita reale…

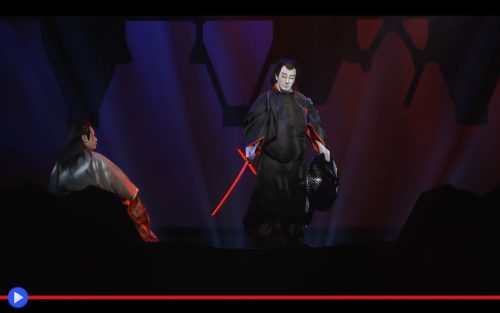

Finalmente dimostrato l’ottimo connubio tra kabuki e Star Wars

Si tratta di una di quelle notizie in grado di suscitare un immediato senso del dubbio, subito seguito dallo scetticismo inerente nel venire a patti con tali balzane idee. Almeno fino a quando, come avvenuto solamente poche settimane fa, la Disney stessa non fa il nome di colui che dopo tutto, avrà il compito di sostenere sul palcoscenico la pièce: niente meno che il solo ed unico Ichikawa Ebizō (in effetti l’undicesimo, ma comunque l’unico al momento) forse il più celebre attore vivente dell’altra forma tradizionale di drammaturgia giapponese, dopo i rigidi formalismi dell’ancor più antico teatro Nō. Nome degno di essere ereditato, attraverso i quattro secoli di una simile forma d’arte, di volta in volta dal secondo più importante e rappresentativo volto in qualità di yagō (屋号 – nome della casa o nome ereditario) come voleva l’usanza di tante arti e mestieri di questo paese. Destinato questa volta ad interpretare niente meno che il samurai Kairennosuke (魁連之助 ) sostanziale reinterpretazione del “cattivo” della più recente trilogia, attraverso i tre momenti più drammatici della sua esistenza d’individuo e guerriero: l’uccisione spietata del padre Hanzo (半蔵 – Han Solo) la ribellione contro il malefico maestro Sunonaku (敷能 – Snoke) ed infine la battaglia col fantasma di Ruku (琉空 – Luke) sul pianeta di sale, Crait. Un annuncio ai margini del quale, in aggiunta alla curiosa traslitterazione dei nomi, in realtà finalizzata a poterli rendere attraverso l’impiego d’ideogrammi piuttosto che l’usuale alfabeto sillabico katakana, colpiva la scelta di dividere la trama in atti cronologicamente così distanti, così lontano dal linguaggio cinematografico ma totalmente in linea col formato di tanti celebri drammi del teatro kabuki. Così dopo il completamento di una lotteria segreta, così come misterioso sarebbe rimasto fino all’ultimo momento il luogo dello spettacolo, destinato ad essere inscenato soltanto una volta e per un gruppo di fortunati spettatori a poche settimane dall’uscita nelle sale del prossimo film, la rappresentazione sarebbe stata successivamente proposta in streaming per un pubblico globale, affinché tutti potessero stupirsi, o in qualche modo rimanere colpiti, dalla strana ma efficace commistione d’influenze tanto (apparentemente) distanti.

Ichikawa Ebizō XI stesso, quarantunenne al secolo Takatoshi Horikoshi e figlio di un altro gigante del kabuki contemporaneo, Ichikawa Danjūrō XII, è il centro assoluto di ciascuna delle tre scene, con l’impressionante kimono nero dai risvolti rossi che allude all’armatura di Kylo e un’interessante katana, dotata dell’essenziale elemento cruciforme allusivo all’arma del personaggio da lui interpretato. Mentre al posto della maschera indossata da costui, egli stringe nell’altra mano la tesa di un ampio cappello nero, dal riconoscibile mon (emblema) geometrico, usato a più riprese come ausilio drammatico, scudo o schermo che accentua, piuttosto che nascondere le sue espressioni. Ma è l’effettivo pathos dei momenti, accompagnato da quel senso di un corposo melodramma che da sempre è una parte inscindibile della saga di Star Wars, esattamente come della trama di tanti drammi kabuki, a portare fino alle più estreme, nonché desiderabili conseguenze una tale espressione della rinomata creatività nazionale, così trasformata in mezzo che apparentemente riesce a completare il ponte tra due culture tanto diverse, ma simili nei sentimenti e talune idee di partenza. Nonostante nel procedere della vicenda, alcuni cambiamenti di storia dovessero necessariamente essere introdotti…