Città costiera che si affaccia sul Mare d’Irlanda, la capitale dell’Isola Verde avrebbe potuto costituire da molti punti di vista l’esempio di un porto perfetto. Situata su un terreno pianeggiante attraversato dal fiume Liffey, in corrispondenza di una foce riparata dalle intemperie del settentrione, semplicemente troppo utile dal punto di vista logistico per poter pensare di costruire in altro luogo i suoi moli. Se non che al concludersi dell’Era Medievale, e con il conseguente aumento delle dimensioni e del pescaggio delle imbarcazioni di uso comune, qualcosa di terribile iniziò a verificarsi: una quantità crescente di dispendiosi, e molto spesso tragici naufragi. Circa 300 registrati a partire dall’inizio delle testimonianze scritte dell’autorità portuale, principalmente a causa della coppia di banchi di sabbia situati sul fondale della baia, i due Bull del tutto invisibili al di sotto delle onde di superficie. La cui esistenza fu ad un certo punto collegata, grazie alle conoscenze idrologiche del tempo, alla quantità di sedimenti trasportati dal suddetto corso d’acqua, la cui velocità di scorrimento risultava insufficiente a spingerli oltre la zona antistante al punto d’approdo più tradizionale d’Irlanda. Ci sono tuttavia molteplici ragioni per cui il centennio a partire dal 1700 viene chiamato “secolo della scienza”, principalmente attribuibili ad un modo innovativo di concepire il rapporto tra causa ed effetto, che potremmo definire l’inizio del metodo scientifico propriamente detto. Allorché ben prima della codificazione accademica da parte del fisico italiano Giovanni Battista Venturi dell’effetto che oggi porta il suo nome, molti erano a conoscenza del modo in cui restringere ed incanalare l’acqua potesse incrementare la rapidità del suo scorrimento. Il che avrebbe portato attorno al 1715 alla costruzione di una prima barriera nelle acque antistanti il punto critico, costituita da una serie di piles (pali) in legno sulla parte finale del canale urbano. Ma soprattutto in seguito ad una serie d’inverni sufficientemente burrascosi da infliggere danni a tale opera, l’effetto si rivelò trascurabile il che avrebbe portato l’Assemblea Cittadina ad autorizzare una serie d’interventi maggiormente estensivi, concepiti al fine di edificare un vero e proprio muro che potesse resistere per lungo tempo all’incessante forza delle maree. Con il trasporto di una vasta quantità di pietre granitiche provenienti dalla cava di Dalkey ed altre miniere vicine, il progetto iniziò dunque a concretizzarsi nel 1748. Il suo completamento avrebbe richiesto oltre due decadi, un buon risultato tutto considerato, trattandosi all’epoca, con i suoi 5 Km abbondanti, del più lungo muro marino che fosse mai stato costruito da mano umana…

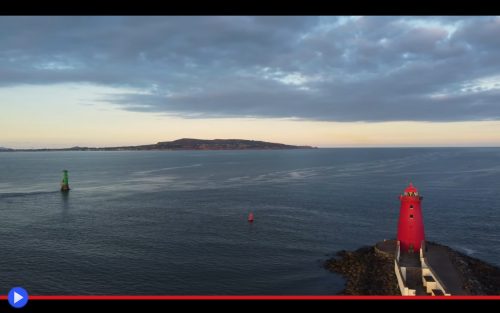

Oggi un importante punto di riferimento cittadino, soprattutto a partire dalla costruzione del faro nel 1761 situato nella sua parte finale, il Great South Wall domina vistosamente la baia di Dublino, accentuando l’impressione di un abbraccio mirato ad accogliere le imbarcazioni che accedono al porto, sopra cui svetta la doppia ciminiera della centrale elettrica edificata negli anni ’70 del Novecento e poi dismessa di Poolbeg, che condivide lo stesso toponimo attribuito al punto d’illuminazione che si trova innanzi. Il che non conclude effettivamente la serie di torri visibili dal ponte della nostra nave ideale, vista la presenza di un secondo faro risalente al 1882, il più piccolo, vermiglio North Bank Lighthouse atto a completare la “porta” per chi arriva da fuori, con il rosso a sinistra, il verde a destra del proprio scafo. Con la collocazione del secondo corrispondente al punto terminale del suo muro, spesso ricoperto dall’alta marea, la cui storia riesce ad essere non meno funzionale nell’economia infrastrutturale della capitale.

Fu in effetti constatato, dopo i primi anni di sensibile miglioramento, che la torbidità delle acque provenienti dal Liffey tornava nuovamente ad aumentare, mentre la sua foce ritornava gradualmente all’indesiderabile stato di partenza. Un singolo muro non bastava a quanto pare per riuscire a garantire un’accelerazione delle acque sufficiente, il che avrebbe portato nel 1801 al coinvolgimento dell’Ammiragliato Britannico nella persona di un comprovato esperto in materia. Niente meno che il capitano ed esploratore William Bligh, che dopo aver navigato in lungo e in largo assieme a Cook, aveva ricevuto i dubbi onori delle cronache per l’ammutinamento del Bounty che si trovava intento a comandare per una spedizione di viveri a Tahiti quando l’equipaggio riottoso mise lui e gli altri ufficiali su una scialuppa di salvataggio a 3.618 miglia dalla salvezza. Ma l’esperienza nel campo della navigazione che gli avrebbe permesso di aver salva la vita non era il suo unico punto di forza, se è vero che raggiunte le coste d’Irlanda, determinò pressoché immediatamente l’esigenza della costruzione di una seconda barriera per le maree, definito per l’appunto North Wall. Il suo progetto tuttavia, giudicato eccessivamente costoso, non fu implementato per ancora un paio di decadi fino alla modifica in quello che sarebbe diventato il Bull Bridge del 1819, un ponte in legno fino ai banchi di sabbia, successivamente commutato nell’opera permanente del Bull Wall. Altri 2,9 Km di pietre e sabbia, consistenti in un passaggio angusto e privo di parapetti, destinati a raggiungere il completamento entro il 1825. Il che avrebbe completato il restringimento dell’apertura verso il mare, con un conseguente aumento pressoché immediato della profondità della baia da 1,8 a 4,8 metri. Nonché un effetto collaterale inaspettato: l’emergenza di una vera e propria isola là dove prima i sedimenti erano inclini ad accumularsi, completa di una spiaggia che venne immediatamente apprezzata dai dublinesi. Oggi connotata da una quantità notevole di designazioni protette, sia come sito storico che risorsa ambientale per la migrazione dei volatili, la North Bull Island ospita una piccola quantità di abitazioni costruite per i lavoratori portuali e ben due country club, con relativi campi adibiti al gioco del golf. Un significativo miglioramento, senza ombra di dubbio, da quello che per lungo tempo aveva costituito un cimitero di navi.

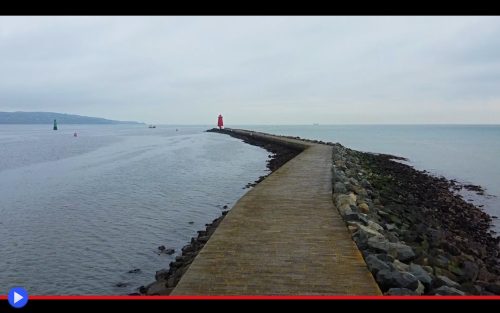

Considerate tra i più utili e complessi traguardi raggiunti dagli ingegneri irlandesi dei primi secoli della modernità, i muri del porto di Dublino sono oggi una parte inscindibile dello scenario cittadino nonché, nel caso del più ampio e sicuro South Wall, un’attrazione di rilievo per turisti ed abitanti locali. La cui percorrenza fino al faro con il suo fratello verde antistante, una lunga passeggiata di 11 Km complessivi a partire da un pratico parcheggio con tanto di furgoni portavivande, permette di apprezzare lo scenario delle navi che entrano nel porto, gli stormi di gabbiani che si sollevano in volo e può costituire un’esperienza facilmente ripetibile per portare a passeggio il cane. Alimentando una visione amena delle infrastrutture secolari, che d’altronde non permette di prescindere dalla loro necessità assolutamente imprescindibile nell’uso continuativo dello storico porto cittadino. Giacché a nulla valgono le ponderose opere fin qui edificate, rispetto ai tempi geologici che servirebbero per imporre mutazioni imprescindibili nello scorrimento del fiume irlandese. Ed il suo problematico modo di trascinare terra verso il mare distante. Cementando l’essenziale indifferenza dei processi naturali rispetto alle palesi aspirazioni di noialtri. Meri passeggeri, non sempre egualmente desiderabili, di un organismo planetario destinato a sopravviverci. Nonostante tutto, e per quanto possiamo insistere nel perseguire una cronologia diversa.