Una di quattro ninfe d’acqua in abito da sposa, l’improbabile cappello di color vermiglio, con l’ornamento auricolare che ricade libero da un lato della testa rotante. Muso di zanzara che persiste roboante in mezzo ai cieli. Alte ed agili, con il velo bianco che cambia forma e lancia in ogni direzione strali di luce, mentre camminano su piedi d’aria in mezzo a braci incandescenti. Fuoco, fiamme, dannazione. L’esiziale effetto dell’incendio che percuote la collina della Capitale. In molti l’hanno visto, questo agosto, dalle finestre delle case circostanti, facendo eco alle squillanti esclamazioni della gente nota sopra il tetto della Rai di Via Teulada: “Eccolo, sta ritornando. È l’apparecchio che consegna l’ACQUA dove ne persiste il maggior bisogno…”

La presenza un tempo nota come Erickson/Sikorsky S-64 Sky Crane. Ma che alcuni, dalle nostre parti, amano chiamare per antonomasia “Nuvola Rossa”. Appellativo da nativo americano, così come quello di Orso Bruno, Cochise, Toro Seduto… Utilizzati nel corso degli anni per riferirsi ai mezzi dello stesso tipo che si sono succeduti al servizio del Corpo Forestale dello Stato prima, e successivamente al suo scioglimento nel 2016 direttamente i Vigili del Fuoco italiani. Creazioni tecnologiche in origine forgiate per assolvere ai complessi problemi logistici di un conflitto, quello della guerra del Vietnam, durante cui gli americani avevano bisogno di spostare uomini, mezzi e pezzi d’artiglieria attraverso ininterrotti territori boscosi, senza l’accenno di una strada che non fosse costantemente battuta dai temibili e agguerriti Vietcong. Oltre al bisogno ricorrente di recuperare gli aeromobili precipitati durante le loro missioni in territorio nemico, per un risparmio stimato entro il 1968 di 220 milioni di dollari complessivi, corrispondenti a 423 velivoli riportati alla base. Mansione tra le più adatte ad una “gru volante” come l’allora denominato CH-54 Tarhe, evoluzione dei precedenti esperimenti nel settore ad opera dell’azienda elicotteristica per eccellenza, con sede a Stratford, nel Connecticut, che qui aveva concentrato i margini di miglioramento più significativi frutto di un lungo processo di ricerca e sviluppo: il passaggio ad una coppia di motori a turbina alleggeriti, un sistema di livellamento per i carichi sospesi, nuovo rotore a sei pale ed un seggiolino girevole per l’assistente alle operazioni di carico/scarico, dotato di comandi che potevano assumere l’autorità di controllo temporaneo dalla postazione del pilota e copilota tradizionali. Come nelle migliori storie sul ritorno alla vita civile di un soldato stanco di combattimenti e spargimenti di sangue, tuttavia, si può affermare che sarebbe stata la versione successiva con denominazione S-64, a lasciare un’impronta maggiormente positiva nella storia contemporanea dell’aviazione, particolarmente quella concentrata sul progetto di mitigare l’agguerrito e pervicace espandersi del fuoco che ogni cosa consuma…

soluzioni

I possibili vantaggi dei palloni nello strato di cemento che sorregge i grattacieli

Sopra le strade trafficate della zona metropolitana di Torino, una curiosa lastra rettangolare sta venendo sollevata da un paranco gigante. Il tipo di gru dotata di sostegni mobili, che durante l’edificazione di palazzi colossali cresce assieme ai principali pilastri di sostegno, tentando in apparenza di raggiungere il cielo. È l’anno 2022 e le maestranze coinvolte si apprestano ad elevare di un altro piano la torre di Fuksas, palazzo di 200 metri costruito per consolidare le molteplici sedi della Regione. Eppure c’è qualcosa, ad uno sguardo maggiormente approfondito, che colpisce nella forma di quel parallelepipedo volante. Poiché in esso si ripetono, in maniera modulare, linee sovrapposte di elementi globulari. Come una serie di ordinati palloni da calcio… Incapsulati in un reticolo metallico che cattura e riflette l’invitante luce del paesaggio piemontese!

Molti sono i materiali alternativi frutto di tecnologie moderne, soluzioni avveniristiche, intuizioni personali di figure addette all’implementazione di efficaci approcci architettonici nel campo delle costruzioni. Ma per quanto ci si sposti verso la progettazione sostenibile, in ogni edificio al di sopra di un certo numero di piani, non può essere mai totalmente sostituito il ruolo imprescindibile della soletta in calcestruzzo. L’effettiva e funzionale lastra, nata in forma fluida dalla mescola di aggregati ed acqua, che più di ogni altro elemento consolida, sostiene e costituisce il fondamento di una vasta gamma di ambienti sopraelevati. Perciò non c’è molto da sorprendersi, quando alla fase dello studio di fattibilità, nella stragrande maggioranza dei grattacieli uno dei costi più elevati è rappresentato dall’implementazione plurima di questo elemento ricorrente, in un certo senso in grado di costituire assieme alle travi in acciaio lo scheletro, ovvero la nervatura del prodotto finale. Ciò senza neppure mettersi a considerare l’impatto ambientale, del tutto implicito nella produzione di anidride carbonica che si accompagna nelle circostanze produttive, o la difficoltà logistica nel sollevare tali e tante tonnellate di materiali.

Perciò considerate, a questo punto, il massimo vantaggio del cemento: una resistenza eccezionale alla compressione, ma molto più limitata alle energie di torsione o tensione. Non sarebbe meglio tentare in qualche modo d’alleggerirlo? Una finalità perseguita già nel primo secolo dagli antichi, con il caratteristico soffitto a cassettoni della cupola del Pantheon di Roma. Laddove in epoca moderna ancor più l’effettivo spessore della lastra può fare a meno d’essere proporzionale alla sua lunghezza, grazie alla presenza dell’armatura metallica che ne costituisce l’elemento interno di primaria importanza. Mentre, al conteggio numerico delle forze in gioco, c’è ben poco che i buoni tre quarti, se non due terzi di quell’intera massa, riescano a contribuire alla solidità perimetrale o verticale dell’edificio. Ed è qui che può trovare luogo ad essere il più versatile e ineffabile degli elementi: l’aria stessa…

Sotto l’università di Melbourne: un pratico posto auto e lucide speculazioni d’Oltremondo

Luoghi di apprendimento costruiti sulla base di un preciso piano strutturale, le università del mondo anglosassone possiedono frequentemente le caratteristiche di un punto di riferimento cittadino: statue imponenti, palazzi panoramici, futuristici edifici della biblioteca. La stessa alma mater delle genti di Melbourne, capitale dello stato di Victoria, fu collocata nel 1853 all’interno di un affascinante edificio in stile neogotico, oggi chiamato il Vecchio Quadrilatero, con la caratteristica di un cortile interno circondato da un colonnato dal soffitto in mattoni rossi, nella configurazione architettonica di una volta a crociera. Ciò che tuttavia gli storici, filosofi, poeti, sindaci, ministri di paesi stranieri, capi aziendali e numerosi artisti che hanno avuto modo di formarsi tra queste mura non avrebbero potuto facilmente immaginare, è la maniera in cui l’ideale passeggiata peripatetica per cementare le nozioni apprese avrebbe un giorno potuto portarli fino al cortile antistante del cosiddetto South Lawn (Prato Sud). Soltanto per notare l’insolita disposizione degli arbusti: non soltanto allineati, ma perfettamente equidistanti nell’esecuzione di un’ottimale griglia geometrica vegetale. Ciò non tanto in funzione di un progetto di allestimento implementato alla luce degli astri diurni e notturni. Bensì l’universo in miniatura che, da ormai più di mezzo secolo, giace al di sotto.

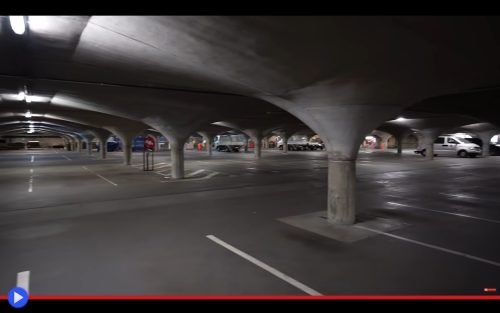

È possibile accedervi sostanzialmente da tre direzioni: la prima, senz’altro la più affascinante, rappresentata dalla porta monumentale dotata di cariatidi, qui collocata a seguito della demolizione del palazzo della Banca Coloniale su Elizabeth Street ed apparentemente presa in prestito direttamente dalla città di Gotham City. La seconda, una soglia in legno lucido che pur risultando meno spettacolare, vanta la diretta provenienza da un’abitazione storica del XVIII secolo (si dice) di Dublino. E la terza, con accesso diretto sul lato est a Wilson Avenue, sostanzialmente non diversa dal tipico ingresso automobilistico di un centro commerciale, o altro punto di riferimento del moderno contesto urbano. Perché in effetti è proprio questo ciò di cui stiamo parlando, e non ci sarebbe poi niente di strano: anche gli studenti devono riuscire a parcheggiare. Soltanto normalmente, quando i loro fari gettano chiarezza nell’oscura penombra, essi non scorgono l’ambiente che parrebbe la fedele riproposizione di un’antica catacomba, o riecheggiante cisterna romana. Un luogo dove il soffitto incombente, sostenuto da pesanti colonne di cemento armato, prende la forma progressiva di una serie di curve iperboliche paraboloidi, tanto solide quanto affascinanti nella loro disposizione organica modulare. Con la mente che corre alle miniere di Moria o i dungeon sotto la città di Baldur’s Gate, quando l’effettiva ispirazione avrebbe luogo ad essere individuata più probabilmente negli uffici della Johnson Wax, a Racine Wiscounsin. Costruiti da quel gigante dell’architettura modernista, Frank Lloyd Wright…

L’altro F-22: ali di aquilone, prestazioni sufficienti ad inseguire l’alba del nostro presente

Il diamante disegnato sullo schermo dei radar, generalmente, non va interpretato in senso letterale. Semplice figura in un diagramma destinato a rappresentare un velivolo in avvicinamento, senza informazioni inerenti in merito alla sua direzione di spostamento, esso sottintende ali perpendicolari a una carlinga longilinea. Salvo casi limite dalla probabilità estremamente remota di presentarsi; immaginate dunque la sorpresa di un ipotetico avversario del nostro futuro presente; alle prese con un contatto destinato a rivelarsi, al suo contatto visivo, con la forma di un letterale rombo volante. E appena il tempo di pensare “UFO!” Prima di udire il suono che indica l’aggancio da parte di un radar di tracciamento per l’ingaggio ravvicinato…

La lezione che possiamo trarre dagli eventi del primo secolo dell’aviazione, nonché l’ulteriore quarto trascorso dall’inizio del secondo, è che non esiste spinta maggiore al progresso tecnologico in questo campo, che la necessità di primeggiare in un conflitto armato, sia materialmente incombente che soltanto prospettato in via teorica nelle simulazioni dei comandi maggiori. Così all’inizio degli anni ’80, con l’emersione nel teatro della guerra congelata di nuove minacce quali gli agili Mig-29 e Su-27 sovietici, l’aviazione statunitense iniziò a nutrire dubbi sulla possibilità di mantenere di un’effettiva posizione di preminenza utilizzando ciò che era, da soltanto mezza decade, il loro principale jet intercettore adibito alla superiorità aerea: l’ottimo, ma relativamente convenzionale F-15 della McDonnel Douglas. Ciò che ebbe modo di scaturirne fu il cosiddetto ATF (Advanced Tactical Fighter) uno dei progetti ingegneristici più impegnativi e costosi di tutti i tempi, da cui sarebbe scaturito l’avveniristico strumento di battaglia capace di sovvertire totalmente le proiezioni d’ipotetici duelli ad alta quota. Ma molto prima che l’iconico F-22 Raptor potesse essere prodotto in serie, un traguardo destinato ad essere raggiunto non prima del 1996, i principali fornitori delle forze armate statunitense avrebbero fornito in risposta al concorso d’appalto circa due dozzine di proposte divergenti tra loro, sostanzialmente alla convergenza di quattro qualità fondamentali: l’aereo del futuro sarebbe stato economico/rapido da produrre; capace di mantenere la velocità supersonica per lunghi periodi; dotato di un basso profilo radar; pensato per ingaggiare il nemico con missili a lungo raggio, ad altitudini e velocità elevate. In un tripudio di forme e soluzioni tecniche, entro l’ottobre del 1986, l’istituzione diventata nel frattempo nota come SPO (Systems Program Office) giunse a selezionare le due aziende finaliste sulla base di una lunga serie di fattori, ma strizzando l’occhio soprattutto all’esperienza pregressa nel cosiddetto black world, il settore dei mezzi da combattimento invisibili ai radar. Il che giunse a mettere a confronto le rispettive proposte della Lockheed e della Northrop. La prima, con l’YF-22, qualcosa che già presentava le linee estetiche e funzionali dell’aereo destinato ad essere il coronamento di un così notevole dispendio di risorse ed ingegno umano. L’altra, grazie all’YF-23, apparentemente guidata da visione e finalità operative nettamente distinte. Tali da lanciare nei cieli di questo periodo sperimentale, una singolare interpretazione del concept di un jet da combattimento, che non si era mai vista prima. E che ancora ad oggi, resta totalmente priva di un termine di paragone…