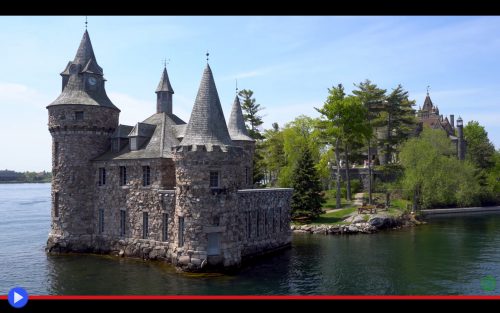

Con il drenaggio del Mare di Champlain, una vasta massa d’acqua salmastra situata nell’odierna zona centrale del Canada, un lungo e profondo fiume venne scavato dalla forza dell’erosione per 3.058 chilometri, fino all’intero stato americano del Michigan e quello di New York. Circa 12.000 anni dopo, a seguito della guerra dei sette anni combattuta tra francesi ed inglesi (1756-1763) venne ritenuto equo disegnare un’importante linea di demarcazione in corrispondenza di questo corso d’acqua, nel frattempo ri-battezzato con il nome di St. Lawrence (rispetto alla pletora di complicate sillabe impiegate dalle diverse tribù dei nativi). Il che avrebbe portato, in un caso estremamente raro nella storia delle cartine geografiche, alla suddivisione più o meno equa di un’intero arcipelago d’isole. Quelle che emergevano, a intervalli ineguali, lungo il flusso delle acque defluite dalla regione dei Grandi Laghi, tramite il collegamento diretto ai margini dell’Ontario. Talmente tante, e così diversificate per ampiezza, usabilità e condizioni, da aver portato al nome di Thousand Isles (Mille Isole) assieme alla necessità di un codice ben preciso. Secondo cui determinate caratteristiche dovrebbero condizionare l’elevazione di una terra emersa a qualcosa di più di un semplice “scoglio” o “pietra”: la capacità di restare al di sopra del livello delle acque per l’intero anno ed una solidità sufficiente a supportare un minimo di due alberi. Obiettivi largamente superati dalla più grande di tutte, l’isola di Wellesley, con un resort metodista, l’hotel omonimo, tre campi da golf, un porticciolo, due parchi ed una celebre gelateria. Benché nel quadro generale offerto dal panorama locale, non sia sempre o necessariamente tale promontorio a rimanere maggiormente impresso, una prerogativa maggiormente attribuibile ad uno qualsiasi dei numerosi castelli, magioni e ad avite dimore costruite sopra spazi simili lungo l’estendersi del grande flusso fluviale. Già, perché caratteristica di questo luogo necessariamente in bilico tra due nazioni, fu all’inizio del secolo scorso quella di aver costituito un rifugio per i ricchi industriali ed uomini d’affari delle metropoli limitrofe, che qui costruirono facendo sfogo della loro spropositata ricchezza. Personaggi come George Boldt, all’epoca general manager della catena d’accoglienza Waltdorf Astoria, che dopo aver trascorso sette estati memorabili nella casa di famiglia sull’isola di Hart, pensò d’investire cifre copiose nel suo significativo ampliamento, fino alla creazione di un qualcosa di assolutamente spettacolare. 15 milioni di dollari, per essere più precisi, trasformati nei 6 piani del castello destinato a ricevere in eredità il suo nome, benché fosse stato concepito originariamente come un pegno dell’amore del suo committente per la moglie, Louise Kehrer Boldt. Che morì improvvisamente e inaspettatamente quattro anni dopo l’inizio dei lavori, nel 1904, portando il devoto consorte ad abbandonare il luogo della loro serena convivenza futura, già finemente ornato con numerose sculture di cuori ed altre romantiche decorazioni. Lasciandolo in balia per 73 anni d’intemperie, vandali ed incurie, finché nel 1977 l’autorità locale del Thousand Isles Bridge non l’acquistò dai suoi eredi per la cifra simbolica di un dollaro, iniziando le laboriose opere di restauro. Che ne avrebbero fatto, inevitabilmente, una delle principali attrazioni turistiche della regione, oltre ad un sito preferito da innumerevoli coppie per le foto dei loro matrimoni…

isole

Escursione cromatica sull’isola che mangia l’ocra del suo terreno

Dislocata orizzontalmente nello spazio in cui il golfo Persico si trasforma in quello dell’Oman, la grande isola a forma di freccia o delfino di Qeshm compare in alcune riprese dallo spazio della Nasa e dell’ESA, dedicate alla sfumature atipiche dell’entroterra e del vasto mare che la circonda. Eppure le guide turistiche spendono appena una manciata di paragrafi in merito a questa propaggine meridionale dell’Iran, riservando un’attenzione relativamente trascurabile alla sua storia, le attrazioni turistiche ed i tratti di distinzione del paesaggio. Questo perché nella stessa zona geografica, situata lievemente a nord-est e soli 8 Km dalla terraferma, emerge dalle acque un’altra terra di dimensioni assai più ridotte, ma tanto insolita e meravigliosa da essere più volte stata definita come la perla di questo spazio tra i mari, o ancor più accuratamente “gemma” per via del suo latente ed occasionalmente osservabile splendore. Garantito dalla presenza di una quantità di affioramenti di rocce vulcanoclastiche, evaporitiche e metamorfiche mescolate tra loro grazie all’attività tettonica del sale. Di una notevole cupola o diapiro, la cui parte emersa di 42 Km quadrati è gradualmente emersa nel trascorrere di molti millenni, prima di essere spianata dalla forza erosiva degli elementi. Ma non tutta allo stesso tempo e nello stesso modo, tanto da guadagnare un’aspetto tormentato che taluni definiscono marziano, altri semplicemente del tutto fuori dall’ordinario. Luogo naturalmente privo di vegetazione ed acqua potabile, tanto che quest’ultima vi viene trasportata artificialmente tramite un lungo acquedotto dalla costa iraniana, l’isola di Hormuz presenta l’unica “zona verde” di una foresta piantata artificialmente di mangrovie (Avicennia marina) in un qualche momento pregresso della sua storia contemporanea. Eppur da lungo tempo, essa rappresentò una provincia significativa dell’antico impero omonimo di Ormus, rimasto indipendente fino all’epoca medievale per la stessa ragione della già citata sorella maggiore altrettanto visibile dalle banchine dell’antistante città di Bandar Abbas: la collocazione strategica valida a farne un centro d’interscambio commerciale di alto livello, senza costringere le navi ad attraccare su una costa dalle condizioni politiche maggiormente imprevedibili ed incerte. Finalità d’altronde coadiuvata, nel presente caso, dalla popolazione necessariamente ridotta di un luogo tanto privo di risorse gastronomiche e fonti utilizzabili di ristoro. Fatta eccezione, in modo particolarmente distintivo, per la stessa terra su cui vengono poggiati gli stivali, adeguatamente processata e sottoposta a lavorazione, in modo da creare un condimento noto come soorakh o golak da mangiare spesso assieme al pane locale di nome tomshi, che significa “una manciata” (di qualcosa). Essenzialmente un ossido di ferro color ocra a base di ematite connotata dalla halogenesi, ragionevolmente atossico e dotato di un sapore a quanto pare memorabile e privo di termini di paragone. A patto di riuscire a superare le incertezze che derivano dall’utilizzare la vil terra a fini gastronomici, un obiettivo forse più facile da raggiungere in questo luogo rispetto a molti altri del nostro pianeta…

Il villaggio coreano che ha scommesso il suo futuro sull’attrazione magnetica del colore viola

Situato nella parte meridionale della più famosa penisola dell’Estremo Oriente, seguita in tale classifica dal non vicinissimo Vietnam, l’arcipelago costiero della contea di Sinan si compone di 111 isole abitate e 719 troppo piccole, remote o inaccessibili perché qualcuno potesse decidere di costruirvi un’abitazione. Regione dal clima mite, il mare attraente, la flora e fauna rispettabilmente diversificate, essa costituisce un sito turistico di un certo livello fin dall’epoca del regno della dinastia Joseon, che per oltre cinque secoli seppe tenere unito il paese nonostante le notevoli pressioni esterne ed interne. Luoghi di svago e di relax dalla ben nota fama nazionale, tuttavia difficilmente tali terre emerse potrebbero venire definite come dotate di uno charme imperituro tra le giovani generazioni, in assenza di attrazioni e svaghi come centri sportivi, mete escursionistiche o perché no, importanti reperti archeologici dall’interesse vicenda pregressa. Prendi per esempio il myeon (centro abitato) di Anjwa, composto da 59 Km quadrati ove figura, tra le altre, l’isoletta per lo più rurale di Banwol. Divisa dalle sue vicine più prossime mediante un tratto di mare non più profondo di qualche metro, tale da permettere il caratteristico tipo di pesca e raccolta delle pianure fangose, in uno scenario caratteristico ma relativamente ordinario nel suo complesso. Tanto da aver permesso il principale segno d’identificazione di un tale luogo di essere individuato nella presunta forma di “mezzaluna” della conformazione topografica emergente sullo sfondo, con la più alta collina identificata mediante il termine Gyeonsan, ovvero di “montagna della spalla” per la somiglianza con una comune spalla umana. Mentre una volta giunti presso quei tiepidi lidi, le principali mete offerte ai visitatori includevano tradizionalmente punti forti come la scuola elementare abbandonata, i cumuli di pietra apotropaici di un eccentrico abitante del luogo, la singola stele commemorativa qui posizionata dai primi membri del clan Indong Jang, forse il singolo oggetto più antico e significativo dell’isola. Situazione priva di particolari sorprese ma destinata a cambiare a partire dall’anno 2015, quando all’interno di un progetto per la rivalutazione economica della contea, lo stato stanziò finalmente i fondi necessari per la costruzione di un particolare punto di riferimento: il cosiddetto ponte o Passerella dell’Angelo tra le isole di Bakji e Banwol, della lunghezza approssimativa di 1.500 metri ma l’altezza misurabile in poche spanne, data la trascurabile profondità delle acque marine capaci di sollevarsi nel corso di una normale giornata tra queste due località geografiche. Struttura certamente affascinante, con il suo stile architettonico che guarda all’antico e l’utilizzo quasi esclusivo di materiali naturali, ma essenzialmente destinata a costituire un’ulteriore nota a margine nelle guide turistiche della regione. A meno finché nel 2020, successivamente al miglioramento dei collegamenti stradali nell’intera contea di Sinan, fu deciso di effettuare un’approfondita opera di restauro e manutenzione del ponte. Quando l’amministrazione locale, con una sorta d’ispirazione del momento, decretò che dovesse essere dipinto interamente di viola, per richiamarsi alle attraenti distese di campanule e fiori d’asteracee del New England che da lungo tempo avevano distintivamente caratterizzato l’entroterra di Banwol. Al che alcuni degli appena 150 abitanti del luogo dall’età media piuttosto avanzata, per buona misura, decisero di dipingere i tetti delle loro abitazioni dello stesso colore, mentre alcuni nuovi istituti d’accoglienza, tra cui un hotel e due ristoranti, finivano per subire lo stesso destino. Il che non avrebbe forse portato a cambiamenti significativi, se non fosse stato per la casuale occorrenza di un paio d’importanti fattori collaterali…

L’iniziativa di affondare un’autostrada per avvicinare la Scandinavia al centro del continente europeo

Il 30 ottobre del 1990, senza particolari cerimonie, un foro del diametro di appena 50 mm venne completato orizzontalmente attraverso uno spesso strato di marna. Probabilmente uno dei più costosi di tutti i tempi, vista la maniera in cui completava finalmente il collegamento, dopo oltre due anni di lavoro, tra le gallerie scavate con immense trivelle a 55 metri di profondità e 50 Km di lunghezza sotto le fredde acque della Manica, preparando il sottosuolo al transito di due imponenti tragitti ferroviari. Così che l’Eurotunnel, inaugurato infine nel 1994, avrebbe finito per costituire una delle infrastrutture più notevoli della sua epoca, sebbene sussista ragionevolmente un tipo d’interrogativo dalla significativa pertinenza di una domanda: dovendo perseguire oggi lo stesso obiettivo, saremmo inclini a utilizzare macchinari equivalenti? Affrontare la stessa serie di difficoltà, potendo contare sull’esperienza precedentemente acquisita? Oppure fare affidamento a un tipo differente di soluzione, maggiormente calibrata sulle effettive esigenze di chi costruisce arterie di collegamento sotto i profondi strati dell’azzurra umidità terrestre… Come quello dell’immersione, applicato per la prima volta ed una singola corsia statunitense nel 1910 ma che proprio al volgere del millennio avrebbe dato prova della sua applicabilità su larga scala nel tunnel completato nel 1999 di Drogden, pari a 3.500 metri di cemento e acciaio letteralmente prefabbricati che contengono due corsie stradali ed altrettante dedicate al passaggio di convogli elettrici ad hoc, collegando efficacemente la punta meridionale della Svezia con l’importante porto danese di Copenaghen, assieme al ponte consequenziale di Øresund. Il che non prescinde una possibilità per l’ipotetico viaggiatore di dirigersi ulteriormente ad occidente, oltrepassando lo Storebæltsforbindelsen (collegamento fisso del Grande Belt) per giungere in una trasferta ininterrotta fino alla parte continentale della Danimarca, oltre un ponte a trave scatolare tra la Selandia e l’isola di Sprogø. Eppure fin da un lungo periodo e stata percepita, nella cognizione logistica di tali situazioni rispettivamente risalenti al 1998 e ’99, una grande mancanza veicolare a vantaggio di tutti coloro che, per ragioni di qualsivoglia tipo, avessero deciso piuttosto di procedere verso il meridione. Per raggiungere l’isola tedesca di Fehmarn, passando per la Lollandia, terra emersa oltre la quale l’unica maniera per procedere era imbarcarsi su un traghetto perdendo un tempo stimato che si aggira attorno ai 40 minuti. Del tutto accettabile in determinate circostanze, ma non sempre, e d’altra parte inadeguato in un contesto in cui simili attraversamenti richiedono generalmente una mera frazione di quel prolungato periodo di flemmatica navigazione. Per cui fin dall’epoca della seconda guerra mondiale, durante l’occupazione tedesca della Danimarca, l’architetto Heinrich Bartmann aveva elaborato un piano ambizioso per unire le due terre mediante l’impiego di un ponte sospeso, poi passato in secondo piano per le problematiche di tutt’altra natura derivanti dalla conclusione del sanguinoso conflitto. Ciò detto, l’ipotesi continuò ad affascinare la gente di quel paese, fino a concretizzarsi verso l’inizio degli anni ’90 con la proposta molto concreta di quello che sarebbe diventato di gran lunga il ponte sospeso più lungo del mondo, con quattro pilastri ed oltre 20 Km di carreggiata sopra le acque ondose dello stretto. L’effettivo coronamento di parecchi anni di pianificazione, destinato tuttavia a naufragare ancor prima dell’inizio dei lavori, dopo uno studio di fattibilità capace d’evidenziare la maniera in cui i forti venti trasversali, tra le direzioni est ed ovest, avrebbero reso quell’avveniristico sentiero inaccessibile per una parte significativa dell’anno. Dal che, l’idea: perché non invitare gli aspiranti attraversatori, piuttosto, a procedere direttamente sotto il mare…