Ogni civiltà, ciascun insediamento umano è la collettiva conseguenza di un processo, l’elaborazione di un sistema che funziona grazie a un qualche tipo di motore. Un’industria, una versatile risorsa, la capacità di acquisire ricchezze grazie all’operato di altri. O altre… Creature. Può in effetti capitare, in determinati luoghi e periodi storici, che l’impianto tecno-pratico in questione possa emettere un ronzio, non del tutto dissimile da quello di un mezzo elettrico moderno, sebbene moltiplicato per centinaia, migliaia di volte. È il verso prototipico degli imenotteri, le api tradizionalmente messe sopra un piedistallo per il massimo profitto, e inesauribile vantaggio dell’umanità. Sfruttate per quanto possibile fin dall’epoca del Bronzo, essendo stata un’importante fonte di cibo per i sudditi dei Faraoni d’Egitto, come testimoniato da pitture parietali nei templi, e in Mesopotamia come narrato sulla stele reale della regione di Suhum. Con i primi esempi di alveari costruiti dall’uomo databili al 900 a.C, fabbricati con argilla e paglia nella valle del fiume Giordano. Concettualmente non dissimili dai kawarah, contenitori per le api ancora in uso nel Mondo Arabo medievale, un termine che significa letteralmente “abitazione di fango e/o giunchi”. Non che tutti in quel particolare contesto storico fossero simili praticare l’apicoltura grazie all’uso degli stessi spazi deputati, come reso particolarmente esplicito da una serie di fotografie scattate presso il governatorato a sud-est del paese di Maysan, lungo l’alta cordigliera della montagne del Sarawat. E pubblicate con un breve articolo d’accompagnamento a fine luglio dalla testata digitale Arab News, che identificava tale scene come appartenenti al villaggio montano lungamente abbandonato di Kharfi. Una prova architettonica di quanto fosse importante e ben custodita la produzione del miele per i lunghi secoli trascorsi, considerata l’edificazione di un tale monumentale complesso scolpito nella pietra. Da ogni aspetto rilevante una versione su scala ridotta (meno di quanto si potrebbe pensare) di un moderno condominio multipiano, in cui ogni singola “finestra” è tuttavia un pertugio, dove originariamente le fedeli api produttrici dell’insediamento risiedevano, doverosamente sorvegliate da una torre d’avvistamento posta in posizione di preminenza, da cui ogni eventuale assalitore o ladro potesse essere ragione di dare l’allarme. Un tipo di fortezza, perché innegabilmente di ciò si tratta, che i limitati dati disponibili in materia attribuiscono a una singola famiglia intenta a tramandarsi il mestiere attraverso le generazioni, così come l’importante ruolo di proteggere il fondamentale pilastro agricolo delle proprie genti. Impresa dolorosamente andata incontro al fallimento, in qualche minuto pregresso del lungo corso della Storia, se è vero che oggi solo il vento, e qualche ape selvatica soltanto di passaggio continuano a risuonare negli oscuri pertugi dell’antica roccia scolpita dall’uomo…

popoli

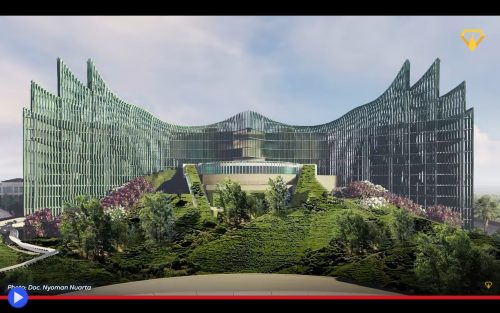

Le maestose ali del palazzo del potere nella nuova capitale indonesiana

Due modi contrapposti, eppure simili, di percepire e interpretare il mondo. L’uccello mitologico Garuda, cavalcatura di Vishnu ed egli stesso un protettore di rilievo per l’umanità, sorge sopra un plinto per l’altezza di 122 metri e guarda verso il centro dell’isola di Bali. In un altro luogo di quell’arcipelago, dietro gli ampi spazi di un piazzale erboso a Kalimantan (Borneo) una diversa interpretazione dello stesso personaggio, pur condividendo la partecipazione autorale del rinomato artista I Nyoman Nuarta. Non più una statua bensì una perfetta astrazione, due ali architettoniche che si sollevano da una struttura centrale. Il tetto concavo, le facciate del color dell’ossido in acciaio, rame ed ottone. È il Desain Istana Kepresidenan, o Palazzo del Presidente nella “New National Capital City” o IKN. Una creazione artificiale, ma non per questo meno necessaria, che costituisce la destinazione ultima del sito più importante di Nusantara, la città nella foresta chiamata letteralmente “Arcipelago” che dovrà dar forma, in modo duraturo e incontrovertibile, alle aspirazioni politiche ed abitative dell’intero popolo indonesiano. La città perfetta, d’altra parte, non esiste. Ma questo non impedisce di perseguire la città ideale. Pensate a Washington D.C, creata a partire dal 1791 sul progetto schematico di Pierre l’Enfant, o Brasilia, il centro governativo futuribile edificato nel 1956 per il maggior paese sudamericano, sostituendo la sovrappopolata Rio de Janeiro per volere del presidente Juscelino Kubitschek. Principale ispirazione, in modo dichiarato, per il capo di stato Joko Widodo nel compiere l’ardua scelta di far lasciare alla struttura governativa del paese l’ormai problematica Giacarta, un luogo condannato a inondazioni progressivamente più devastanti, fino al previsto inabissamento tra le acque del Pacifico Orientale. Una conseguenza del mutamento climatico troppo incombente, eccessivamente terribile perché sia possibile implementare nessun altro tipo di contromisura. Ma da ogni grave disastro, come sappiamo molto bene, può nascere una larga selezione d’opportunità. Ed è questa la visione fondamentale nata soltanto nel 2021, di un luogo geograficamente più centrale, ragionevolmente spazioso, ragionevolmente al sicuro da disastri naturali essendo situato nell’entroterra in uno spazio liberato appositamente dalla foresta pluviale. In buona parte ma non del tutto, visto come, almeno sulla carta, un tale luogo dovrà costituire il più sostenibile dei megaprogetti, per un investimento dell’equivalente di oltre 15 miliardi di dollari entro la metà del secolo corrente. Con la prima pietra miliare degna di nota pronta a verificarsi giusto verso la metà dell’ormai prossimo mese d’agosto 2024, quando contemporaneamente alla ricorrenza annuale della fondazione dello stato verrà messa in atto l’inaugurazione del nuovo presidente Prabowo Subianto, il quale si è già impegnato a condurre a meta l’impegnativo proposito di spostamento del centro pratico e culturale dello stato asiatico meridionale. Poiché il tempo stringe e le risorse, per quanto copiose in uno dei luoghi maggiormente ricchi dal punto di vista minerario di quell’intero vicinato planetario, falliscono in questo razionale secolo nel proposito irraggiungibile di essere infinite. Il che lascia il passo, per la prima volta nella costruzione di un luogo simile, all’ottimizzazione degli obiettivi e la creazione strutturata di effettive soluzioni Efficienti…

Sgargianti aeroplani, canguri bellicosi: i serbatoi sul tetto che decorano le case del Punjab

Successivamente alla partizione dell’India dopo la disgregazione del Raj inglese, alcune zone di confine tra lo stato riformato e il Pakistan moderno si trovarono a gestire situazioni economiche complesse. Per non parlare di circostanze climatiche, ulteriormente esacerbate in epoca contemporanea, non propriamente valide alla conservazione di standard di vita dall’elevato coefficiente di confortevolezza. È questo senza dubbio il caso del Punjab, culla dell’originale civiltà della valle dell’Indo, dove a parte il periodo dei Monsoni, l’inaridimento dell’epoca contemporanea avrebbe concentrato copiose piogge nel periodo dei monsoni, lasciando l’estate propriamente detta, ma anche l’inverno, sprofondate in lunghi e pervicaci periodi di siccità. Basta aggiungere a questo l’attaccamento, da parte della gente di questi territori, a tecniche agricole tradizionali come l’assetata risaia nonché l’utilizzo esclusivo di acqua procurata localmente, piuttosto che fornita tramite acquedotti o canali al fine d’irrigarla, per comprendere quanto frequentemente gli abitanti di una zona come il distretto di Jalandhar possano trovarsi all’asciutto, dovendo ricorrere a soluzioni di approvvigionamento idrico tutt’altro che ideali. Facile giustificare, a questo punto, l’alto numero di strutture per lo stoccaggio sistematico dell’acqua incorporati nella maggior parte delle soluzioni architettoniche auto-gestite, principalmente appartenenti alla categoria più popolare nei villaggi, di spaziose villette o palazzine appartenenti a una singola famiglia multi-generazionale. Ingombranti serbatoi, che in altri luoghi apparirebbero esteticamente stranianti, distopici nell’incombente cozzare di forme utilitaristiche con qualsivoglia tentativo di abbellire le adiacenti mura. Ovunque, ma non qui. Diventati celebri recentemente grazie ad una mostra fotografica in Gran Bretagna del fotografo Rajesh Vora, ma anche per la loro inclusione nella trama del film di Netflix sull’emigrazione Dunki, del regista Rajkumar Hirani, i variopinti serbatoi diventati sono diventati un importante simbolo locale dall’incredibile tripudio di forme, colori e metafore appariscenti. Molti di essi atti a simboleggiare proprio l’insediamento di un membro della famiglia in paesi lontani, ed il conseguente aumento d’introiti con capienti contenitori dalla forma di canguri australiani (con tanto di guantoni da pugilato) Statue della Libertà statunitensi ed altri celebri simboli nazionali. Piuttosto che celebrazioni del concetto di viaggio in quanto tale, vedi la famosa replica in mattoni e intonaco di un jet di linea della Air India, situato presso l’insediamento di Uppal Bhupa di proprietà di Santokh Singh Uppal dalla lunghezza complessiva di 25 metri. Edificato, come la stragrande maggioranza dei suoi simili, durante la prima decade dell’anno duemila, quando iniziò a propagarsi a macchia d’olio questa ingegnosa, quanto altamente caratteristica fad popolare. La realizzazione particolarmente tangibile, di un privilegiato filo conduttore tra senso comune ed arte popolare del quotidiano…

La strada per Ait-Ben-Haddou, volto cinematografico del Medioevo nordafricano

Lungo l’antica strada carovaniera tra Marrakech e il deserto del Sahara, sopra una collina prospiciente il fiume Ounila, esiste un luogo fuori dal tempo ed oltre i confini del mondo, dove la storia sembra convergere in un impossibile sovrapporsi di date ed eventi. Qui la tragedia del capotribù Lot e la schiava che aveva sposato, l’amata Ildith, avrebbe raggiunto il culmine con la disubbidienza di quest’ultima nei confronti di un comandamento divino, così da essere trasformata in una statua di sale. Tra queste anguste strade Gesù di Nazareth avrebbe predicato il suo messaggio, fino a subire la sua ultima tentazione. E proprio qui il Gladiatore che noi tutti ben conosciamo, al termine dell’ennesima battaglia avrebbe pronunciato le celeberrime parole “Non vi siete divertiti? (Ancora?) Vi sarebbe passato Alessandro Magno nei suoi viaggi verso il grande Oriente in cerca di riposo dalla lunga marcia tra le sabbie di un ostile deserto. E lo stesso avrebbero fatto anche i crociati, alla ricerca del Regno dei Cieli. Mentre in epoca decisamente più recente, il suo dedalo di strade si sarebbe trovato nel mirino degli avventurieri che inseguivano la mistica Pietra del Nilo. E poco dopo in quello dell’agente speciale con licenza di uccidere 007, durante un pericoloso tentativo di catturare il trafficante d’armi statunitense Brad Whitaker. Mancano soltanto gli alieni di Guerre Stellari, intenti a suonare tamburi e strumenti a fiato nella polverosa taverna di un pianeta bi-solare.

Luogo dei sogni e d’infinite battaglie dunque, di traversie, combattimenti e imprevedibili scoperte. Dove la percezione moderna della storia si dipana in un’infinità d’immagini ed inquadrature, rese manifeste grazie alle salienti telecamere di Hollywood, e non solo. Il suo nome completo: ksar Ait-Ben-Haddou, l’insediamento fortificato proveniente dal bisogno di proteggere le carovane in viaggio tra destinazioni distanti. Destinato a diventare, a secoli di distanza, un importante sostegno addizionale all’economia e il turismo di un’intera regione. Stiamo parlando, per essere chiari, del Marocco meridionale dove ben pochi altri punti di riferimento possono vantare la capacità di mettere in mostra con pari completezza il distintivo aspetto e la completezza mai contaminata della vera architettura storica di quel paese, un suggestivo sistema basato sull’impiego di mura di terra, mattoni di adobo e solide strutture lignee, nascoste dietro pareti dalle pochissime finestre, onde meglio preservare la temperatura degli spazi interni dal feroce sole a meridione del bacino mediterraneo. Eventualità rara proprio perché tale tipologia di materiali, senza una costante e laboriosa opera di manutenzione, persino in questo clima secco vanno incontro al proprio disfacimento anche a seguito di un singolo ciclo stagionale. Per scomparire quasi totalmente, trascorso un paio di decadi da loro sostanziale abbandono. Ed è perciò proprio grazie al suo importante ruolo cinematografico che l’insediamento di Ait-Ben-Haddou sopravvive, integralmente ricostruito con fondi locali coadiuvati dallo stato stesso. Grazie a un’organizzazione puntuale che i suoi stessi originali costruttori, a cavallo dell’anno Mille, difficilmente sarebbero potuti giungere ad immaginare…