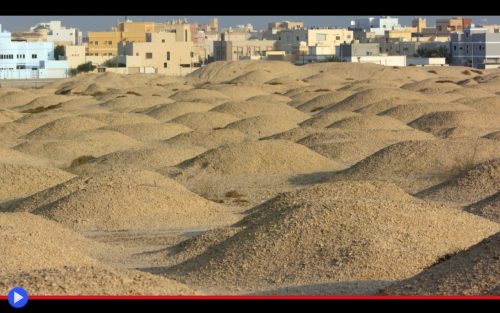

Nel più antico poema epico dell’umanità, l’eroe e re di Uruk, Gilgamesh sceglie di ribellarsi al più fatale degli eventi quando il suo rivale e amico Enkidu si ammala, come punizione per aver offeso la dea dell’amore Ishtar. Intrapreso dunque un lungo viaggio alla ricerca del segreto della vita eterna, egli giunge fino alla terra mitica di Dilmun, grosso modo corrispondente alle odierne isole di Bahrein e Failaka, ma che alcuni identificano con un’antica landa poi finita sotto il mare, successivamente all’inondazione del Golfo Persico attraverso lo Stretto di Hormuz. Che si creda o meno all’incontro del protagonista con l’immortale Utnapishtim ed al successivo verificarsi di un diluvio universale, ad ogni modo, cosa certa è che un regno dalla grande prosperità esistette in quest’area geografica all’incirca duemila anni prima della nascita di Cristo. Dove la morte non era certo una casistica dimenticata dalla gente, vista l’esistenza di un culto dei morti tra i più sviluppati e universali di qualsiasi civiltà fin qui scoperta del Mondo Antico. Immaginate a tal proposito l’equivalenza della previdenza civile contemporanea applicata ad un’epoca in cui il concetto di medicina pubblica era decisamente preliminare, e la vita media delle persone raramente superava le quattro decadi di età. Al punto da rendere il supremo lascito, un luogo dell’eterno riposo, come l’unica testimonianza visibile della trascorsa vita a vantaggio dei propri figli e nipoti. Non sarebbe stata dunque la città ideale, un luogo in cui chiunque, anche il più umile tra gli uomini, avrebbe ricevuto una tomba in grado di svettare sulle sabbiose alture di un cimitero? Questa una delle possibili motivazioni, tra le altre, in grado d’indurre l’Antico e il Medio Regno di Dilmun verso la creazione di uno dei siti archeologici più notevoli ed estesi dell’intera regione, composto da un gran totale di 11.774 tumuli distribuiti in un lunghissimo arco temporale. E appartenenti ad un’ampia varietà di classi sociali, dai sepolcri più magnifici dedicati ai sovrani fino a quelli di una sola stanza, un tempo appartenuti alle classi più comuni di quest’epoca che ancora riesce a mantenere molti dei suoi segreti. Ma immaginate a questo punto, nel trascorrere dei molti secoli, il progressivo ridursi delle terre emerse ed il corrispondente espandersi degli insediamenti costruiti dall’uomo. Mentre lo spazio a disposizione continuava a ridursi e luoghi come l’adiacente villaggio densamente abitato di A’ali si trasformavano da piccoli insediamenti a cittadine, quindi compatte metropoli dei tempi contemporanei. Forse la popolazione avrebbe potuto mantenere una rispettosa distanza di sicurezza dalle gibbose vestigia del pregresso culto dei defunti, evitando di costruirvi accanto palazzine e strade sopraelevate di scorrimento. Ma a causa di una serie di fattori convergenti, non fu così…

ipotesi

L’antico patto che lega gli scavatori cornici al piccolo popolo del vissuto ipogeo

La squadra dei minatori del primo turno, non ancora spossati dalle dure fatiche della giornata, sembrò fermarsi d’un tratto, come percorsa da un brivido di assoluta pertinenza situazionale. “L’orologio biologico non sbaglia mai!” era solito enunciare il cugino Jack al sopravvento del rosso solare, con il suo marcato accento della puntuta penisola meridionale. In questo Momento, Adesso, Ora, era venuto il momento. Di appoggiare temporaneamente i picconi. E mettersi tutti quanti a mangiare. Così poco prima di udire il familiare richiamo della pausa, comparve il cesto coperto da un telo ed appeso alla corda nel tunnel dell’ombelico verticale. La presa d’aria e pertugio dal tetro lucore da cui, di tanto in tanto, venivano liberati i canarini. E da cui adesso giungeva il grido, acuto ma musicale, delle mogli e figlie all’altro capo della massa indivisa della vecchia montagna: “Oggie! Oggie! Oggie!” Pace, sollievo, profumo di casa. Ed oggie che furono tirati dall’audace contenitore, uno alla volta e distribuiti tra gli uomini da un capo all’altro dell’antro scavato con la forza delle loro stesse mani. Per poi rispondere “Oi! Oi! Oi”, il concordato segnale, ovvero, necessario affinché le donne potessero tirar su di nuovo il vimini consacrato. Ma qualcosa d’insolito avrebbe colpito, in questa sequenza, gli uomini avvezzi soltanto alla vita di superficie: giacché ciascun scavatore, piuttosto che afferrare tranquillamente il fagotto di carne o verdura costituente il pasto tradizionale del suo mestiere, lo teneva da un lato, avendo cura di toccare il meno possibile la crosta di pasta frolla che costituiva l’involucro del ripieno. E così al compiersi dell’atmosfera conviviale, completato il breve ancorché lauto pasto, ciascuno di questi “cugini” (erano tutti parenti, laggiù, e poco importava dell’altrui discendenza) sollevava l’ultimo pezzo del proprio pasty, pronunciando qualcosa d’inaudibile soltanto con il movimento delle labbra. Quindi lo gettava nel buio di uno scarico dei materiali, misteriosamente interconnesso al sofisticato reticolo dei tunnel del livello inferiore. E se soltanto avessimo avuto il potere sovrannaturale, in quel solenne momento, di udire la voce di ognuno, avremmo udito la ripetuta locuzione: “Un morso per il knocker, un boccone per il tommyknocker. Che possa preservarmi fino alla fine del turno e nel prossimo a venire.”

Usanza folkloristica, di sicuro. Semplice scaramanzia apotropaica cui nessun individuo dal senso pratico, come necessariamente doveva essere chi lavorava nelle profonde cave di estrazione dello stagno in epoca pre-moderna poteva realmente credere nel profondo del proprio Io razionale. Benché i praticanti di tale ambito, ciascuno concentrato nel fare la propria parte, fossero soliti udire comunemente quel suono battente, un colpetto ripetuto nell’oscurità tenebrosa in fondo alla galleria, che tanto spesso si palesava qualche attimo appena prima della catastrofe da cui conseguiva il crollo. E non era difficile convincersi che fosse davvero un qualche tipo di creatura sovrannaturale a produrlo, con l’intento di proteggere coloro che gli rendevano omaggio, rispettavano le leggi della ragionevolezza e della natura, non tradendo i compagni, non rubando al prossimo, lasciando sempre un po’ di minerale al termine della vena, affinché il knocker potesse gloriarsi anch’egli del necessario ritrovamento di quel tesoro. Giacché dall’analisi introspettiva della questione, gli uomini della Cornovaglia furono sempre certi di una cosa, sopra ogni altra. Chiunque abitasse nel sottosuolo delle miniere, poteva essere soltanto un loro collega. E per quanto contenuta nelle dimensioni, il che spiegava la sua natura inerentemente furtiva, perfettamente attrezzato con strumenti di piccola ma formidabile fattura…

Seimila buchi nella valle del Pisco: nuova luce sul più misterioso dei monumenti precolombiani

Costituisce un ambito studiato in sociologia, il modo in cui i parlanti di un determinato sistema di comunicazione possono essere influenzati da quest’ultimo nell’elaborazione dei propri processi di ragionamento. Così i nativi delle lingue agglutinanti sono stereotipicamente predisposti ad un’impostazione tecnica, gli idiomi flessivi producono in media un maggior numero di poeti, quelli dalle caratteristiche isolanti si prestano a mestiere nella comunicazione internazionale con i propri vocabolari che tendono a diventare un territorio di scambio. Pensate, a tal proposito, all’inglese. Ciò che si tende ad apprendere quando ci si avvicina ad un contesto linguistico radicalmente differente dal nostro, come le regioni dell’Asia Orientale, è che anche la scrittura può avere un ruolo: sarebbe assai superficiale, a tal proposito, ignorare l’effetto nello sviluppo del cervello dimostrato dalla necessità di apprendere in modo mnemonico svariate migliaia d’ideogrammi fino al termine del proprio percorso educativo di secondo grado. Riesce molto più difficile, d’altronde, immaginare in che maniera potesse funzionare un contesto umano in cui l’annotazione di cifre o dati poteva avvenire soltanto mediane l’impiego di metodi che oggi chiameremmo di un tipo assolutamente non-convenzionale. Vedi l’utilizzo funzionale nell’ambito geografico andino e sudamericano, diffuso ancora nel sedicesimo secolo, del sofisticato sistema di nodi noto come quipu, istituzionalmente raccolto all’interno di ghirlande o collane destinate a risultare esclusivo appannaggio delle caste amministrativa e sacerdotale. Uno strumento i cui limiti non sono oggi del tutto noti, ma la cui declinazione forse più incredibilmente fuori misura fu scoperta per la prima volta 1933, grazie a una fotografia di Robert Shippee scattata nella valle peruviana di Pisco, non lontana dalla celebre piana di Nazca, destinata ad essere pubblicata sul National Geographic colpendo l’immaginazione di molti. Durante un’epoca per nulla casuale poiché successiva all’invenzione del volo a motore, necessario non soltanto al fine di ammirare, bensì persino rendersi conto dell’esistenza di una simile meraviglia dell’ingegneria primitiva. Fu questa l’introduzione alla coscienza collettiva dei moderni del cosiddetto Monte Sierpe alias Cerro Viruela. Con riferimento ad una “serpe” in quanto percorso da un sinuoso susseguirsi di precisamente reiterate modifiche antropogeniche al brullo paesaggio riservatogli dalla natura. Ed al “vaiolo” (viruela) poiché tali modifiche sono costituite, in parole povere, da buchi scavati e qualche volta rivestiti di mattoni del diametro di 1-2 metri e la profondità massima di 1 metro. Per la cui spiegazione innumerevoli teorie si sono susseguite nel corso dell’ultimo secolo. Ma che a dirimere in maniera potenzialmente risolutiva, giunge oggi un nuovo studio di archeologi dell’Università di Cambridge, coadiuvato dall’impiego di sistemi di approfondimento chimico e biologico del sostrato latente…

Gli spiriti divini che duellano nel cuore delle pietre più enigmatiche della Germania settentrionale

Percorrendo le importanti strade che costeggiano la densa foresta di Teutoburgo, il viaggiatore aveva l’abitudine di perdersi in profonde meditazioni sul significato e il ruolo della vita umana nelle grandi geometrie della natura. Così sospeso tra le vaste pianure della Renania-Vestfalia e l’ombroso regno di creature non del tutto conosciute, colui che camminava lungo il sentiero Hermannsweg, dal nome di un antico capo del popolo dei Cherusci, poteva solo in parte prepararsi allo spettacolo situato ad ergersi lungo il tragitto della propria introspezione procedurale: 13 alte pietre, alcune delle quali simili a colonne, in una regione per il resto priva di evidenti formazioni geologiche spinte verso l’alto dall’ignoto regno del sottosuolo. Affioramenti di arenaria chiamati Externsteine o Rupes Picarum (Pietre delle Gazze) che compongono un complesso megalitico, la cui origine del tutto naturale non può cancellare l’evidente contributo successivo di generazioni che decisero, per ragioni largamente ignote ma conformi alle diffuse propensioni umane, di chiamarlo sacro per la propria idea di culto religioso ultraterreno. Nella maniera largamente palese grazie alle alterazioni antropogeniche della pietra numero uno, chiamata Grottenfels, scavata e decorata in multiple maniere consistenti di una vera e propria cappella interna, con altare situato sotto un arco e bassorilievi risalenti ad un momento imprecisato dell’epoca Medievale. Tra cui il più esteso e interessante, chiamato Kreuzabnahmerelief (let. “Discesa dalla Croce”) raffigura in modo allegorico diverse figure, storiche ed angeliche, che depongono Cristo dopo la sua cruenta esecuzione. Tra cui quello che potrebbe essere il fariseo Nicodemo, le cui gambe cancellate dal tempo si sarebbero trovate accovacciate, o sedute, sopra uno strano oggetto a forma di “T” ricurvo, possibilmente parte di una sedia o albero di palma. Soltanto possibilmente, a dire di alcuni. Giacché dall’epoca del völkisch, il movimento etnicista creato dai Romantici tedeschi nel XIX secolo per diventare in seguito una delle colonne pseudo-culturali del partito hitleriano, in certi ambienti fu fatta sussistere l’idea che il sito di Externsteine potesse aver posseduto un significato anteriore strettamente interconnesso ad un particolare passaggio degli Annales regni Francorum, opera storiografica dell’ottavo secolo dedicata a raccontare le molte gesta e conquiste di Carlo Magno. Dove nel capitolo dedicato alla sanguinosa crociata contro i Sassoni, si legge di come il sovrano avesse impiegato ben due giorni per abbattere l’alta colonna sacra di quei popoli pagani, incontrata per caso nei pressi di Eresburg e identificata con il misterioso nome di Irminsul. Una sorta di idolo situato sopra un’alta pietra, collegata dagli antropologi a una raffigurazione germanica dell’albero norreno di Yggdrasill, ponte di collegamento tra i diversi piani dell’esistenza. Che qualcuno avrebbe in seguito associato, a torto o a ragione, alla forma dello strano piedistallo di Nicodemo…