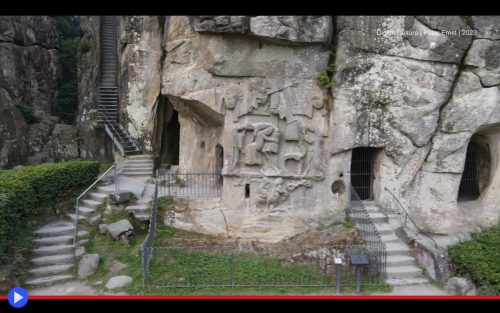

Percorrendo le importanti strade che costeggiano la densa foresta di Teutoburgo, il viaggiatore aveva l’abitudine di perdersi in profonde meditazioni sul significato e il ruolo della vita umana nelle grandi geometrie della natura. Così sospeso tra le vaste pianure della Renania-Vestfalia e l’ombroso regno di creature non del tutto conosciute, colui che camminava lungo il sentiero Hermannsweg, dal nome di un antico capo del popolo dei Cherusci, poteva solo in parte prepararsi allo spettacolo situato ad ergersi lungo il tragitto della propria introspezione procedurale: 13 alte pietre, alcune delle quali simili a colonne, in una regione per il resto priva di evidenti formazioni geologiche spinte verso l’alto dall’ignoto regno del sottosuolo. Affioramenti di arenaria chiamati Externsteine o Rupes Picarum (Pietre delle Gazze) che compongono un complesso megalitico, la cui origine del tutto naturale non può cancellare l’evidente contributo successivo di generazioni che decisero, per ragioni largamente ignote ma conformi alle diffuse propensioni umane, di chiamarlo sacro per la propria idea di culto religioso ultraterreno. Nella maniera largamente palese grazie alle alterazioni antropogeniche della pietra numero uno, chiamata Grottenfels, scavata e decorata in multiple maniere consistenti di una vera e propria cappella interna, con altare situato sotto un arco e bassorilievi risalenti ad un momento imprecisato dell’epoca Medievale. Tra cui il più esteso e interessante, chiamato Kreuzabnahmerelief (let. “Discesa dalla Croce”) raffigura in modo allegorico diverse figure, storiche ed angeliche, che depongono Cristo dopo la sua cruenta esecuzione. Tra cui quello che potrebbe essere il fariseo Nicodemo, le cui gambe cancellate dal tempo si sarebbero trovate accovacciate, o sedute, sopra uno strano oggetto a forma di “T” ricurvo, possibilmente parte di una sedia o albero di palma. Soltanto possibilmente, a dire di alcuni. Giacché dall’epoca del völkisch, il movimento etnicista creato dai Romantici tedeschi nel XIX secolo per diventare in seguito una delle colonne pseudo-culturali del partito hitleriano, in certi ambienti fu fatta sussistere l’idea che il sito di Externsteine potesse aver posseduto un significato anteriore strettamente interconnesso ad un particolare passaggio degli Annales regni Francorum, opera storiografica dell’ottavo secolo dedicata a raccontare le molte gesta e conquiste di Carlo Magno. Dove nel capitolo dedicato alla sanguinosa crociata contro i Sassoni, si legge di come il sovrano avesse impiegato ben due giorni per abbattere l’alta colonna sacra di quei popoli pagani, incontrata per caso nei pressi di Eresburg e identificata con il misterioso nome di Irminsul. Una sorta di idolo situato sopra un’alta pietra, collegata dagli antropologi a una raffigurazione germanica dell’albero norreno di Yggdrasill, ponte di collegamento tra i diversi piani dell’esistenza. Che qualcuno avrebbe in seguito associato, a torto o a ragione, alla forma dello strano piedistallo di Nicodemo…

Quel qualcuno è la figura, strettamente interconnessa alla vicenda filologica e le idee pregresse sul complesso di Externsteine, dello storico autodidatta Wilhelm Teudt, membro temporaneo dal 1936 della Ahnenerbe, l’organizzazione pseudo-scientifica fondata dal gerarca Himmler con lo scopo di elaborare a partire da fonti disparate una sorta background mitologico sulle origini del popolo Ariano. Inclusa l’esistenza di un culto, andato perduto attraverso i secoli, dedicato alla venerazione del misterioso dio Irmin, letteralmente identificato a partire dal nome del pilastro citato negli Annales ed altre opere coéve sui trascorsi della cultura Sassone risalente al periodo dell’Alto Medioevo. Laddove un semplice studio etimologico sarebbe bastato a collegare l’origine di questa parola al termine nordico antico jörmunr-gigante, ivi associato agli svettanti monumenti per la semplice portata delle loro dimensioni immanenti. A discapito, s’intende, della vigente ed altamente desiderabile narrativa. La quale portò all’idea di per se non del tutto priva di fondamento che i citati due giorni di “distruzione” condotti da Carlo Magno fossero stati dedicati all’annientamento di un intero santuario, piuttosto che una singola colonna. E quella del tutto speculativa, di contro, che quest’ultimo potesse essere identificato per l’appunto con le Pietre dello Hermannsweg, dove “l’albero piegato” al cospetto di Gesù altro non sarebbe stato, nella fantasia degli studiosi, che l’Irminsul raffigurato con la propria forma fisica nel bel mezzo della scena del Kreuzabnahmerelief. Ipotesi sostanzialmente priva di fondamento, ma tanto appropriata nel contesto di legittimazione della cosmologia esoterica che avrebbe dovuto giustificare, in qualche modo, l’annosa contrapposizione tra le “pure Divinità” europee ed il mero Demiurgo voluto venerato dai semitici, così fortemente supportata dalla crudele ideologia del secolo trascorso.

La cognizione che le pietre in questione potessero aver rappresentato un santuario delle genti pagane non era d’altronde totalmente nuovo, essendo stato proposto per la prima volta nell’opera Delineatio Oppidorum Westfaliae del 1564, del teologo luterano Hermann Hamelmann che aveva individuato in esse il sito di un luogo di culto ribattezzato come sacro agli Apostoli durante le campagne carolinge del Nono secolo. Poco più che un rifugio usato dai banditi, il sito aveva perso ormai da tempo ogni connotazione sacra a quei tempi, essendo destinato in seguito a diventare un rifugio di caccia della casata nobiliare dei Lippe per poi venire abbandonato nuovamente all’inizio del XVIII secolo. Fu dunque agli albori dell’Era Moderna, suscitando dubbi ed elucubrazioni data la sua evidente distanza da ogni insediamento degno di questo nome, che le cosiddette Rupes Picarum iniziarono ad assumere connotazioni imponderabili, diventando una letterale zattera vagante nel fiume vorticoso della storia d’Europa.

Oggi un sito turistico di rilievo, benché poco conosciuto fuori dalla Germania, il complesso attira molte migliaia di visitatori l’anno, molti dei quali attirati proprio dalle problematiche associazioni enfatizzate nella prima metà del Novecento, che hanno portato l’Externsteine a trascendere in una sorta di Stonehenge tedesco, accompagnato dalle immancabili idee sul fatto che possa trovarsi collegato a particolari fenomeni astrologici o il ciclo dei solstizi e degli equinozi, per la disposizione delle aperture praticate della pietra e non solo. Fino al caso estremo verificatosi nel 2017, di un ignoto appassionato che nel giorno di Capodanno si arrampicò lungo le anguste scale e piani inclinati che permettono di salire sulle pietre numero due e tre, allestendo con considerevole difficoltà ed a suo rischio e pericolo una fedele riproduzione in legno di quello che poteva essere l’Irminsul teorizzato da Teudt. Oggetto ingombrante successivamente rimosso, non senza significative difficoltà, nel giro di sole 24 ore dai vigili del fuoco del vicino villaggio di Horn-Bad Meinberg, affinché non potesse cadere rovinosamente sui turisti impegnati a visitare il sito.

Capitoli diversi di un conflitto tra materialismo e spiritualità il quale, nella mente e nella fantasia di molti, non ha ancora avuto modo di risolversi attraverso le pagine delle battaglie combattute dai nostri predecessori. Con molte vittime collaterali giudicate più o meno sacrificabili, in base all’empatia residua posseduta da coloro che riuscirono a conquistare, ed ancora parzialmente detengono, il controllo incontrastato del senso comune.