Un foro verticale che si apre nel terreno erboso, definito in modo popolare The Bowl, la ciotola. Dove in determinati periodi dell’anno al pubblico è permesso avventurarsi, tramite il possibile sentiero d’accesso di tre adiacenti scalinate dalla forma circolare. Proprio qui, non troppo distante dagli alloggi dei soldati non più esistenti, a loro volta collegati ai profondi scavi ed edifici residui di una delle prime e più notevoli fortificazioni dell’Inghilterra Moderna. Al termine della discesa, dunque, una comune strada cittadina, originariamente territorio d’innumerevoli taverne e cosiddette case di malaffare. Di sicuro, un collegamento tanto diretto e nascosto a sguardi indiscreti tra l’alto castello necessario e il centro esatto di un insediamento portuale non era in genere comune nella pianificazione della difesa di una nazione. Benché nessuno avrebbe potuto negare l’esigenza fortemente percepita che aveva portato alla costruzione delle Western Heights, possenti mura sopra quelle costruite dalla stessa Natura nell’irto tratto di costa doveriano.

La fine del XVIIII secolo fu l’epoca in cui le antiche ostilità tra Francia e Inghilterra, impiegate come punto di partenza per molti ambiziosi e irrealizzati progetti di conquista durante gli anni dell’Ancien Régime. Finalità considerata irrealizzabile per lunghi anni fino al 1779, quando all’apice dei conflitti scaturiti dalla Dichiarazione d’Indipendenza Statunitense una nuova alleanza tra il governo di Luigi XVI diede supportò un’alleanza ritrovata con la Spagna, mirata a costituire una grande flotta che avrebbe dovuto, idealmente, approdare sulla terra emersa di Wight, per poi catturare la base navale di Portsmouth e marciare incontrastati verso la capitale. Fattori contingenti, tra cui difficoltà climatiche nonché lo scoppio di un’epidemia, impedirono il concretizzarsi del progetto. La ritrovata unità nazionale sorta successivamente alla Rivoluzione costituì perciò la base di molti paralleli progetti, mirati a realizzare il concetto meramente teorico di un Impero che potesse estendere i propri confini al di qualche limitata colonia in Africa e nel Nuovo Mondo. Con la nascita della monarchia costituzionale nel 1791 fu steso un ulteriore piano che avrebbe avuto inizio con lo sbarco in Irlanda il quale, ancora una volta, fallì a causa di tempesta inaspettate e mancanza di coordinamento. La ritrovata unità nazionale sorta successivamente alla Rivoluzione, ed ancor più in seguito grazie all’ascesa incontrastata di Napoleone, costituirono perciò la base di molti paralleli progetti, mirati a realizzare finalmente quel concetto meramente teorico di un Impero senza rivali dentro e fuori dai confini europei. Ciò portò al rinnovato “Grande Piano”, largamente noto e discusso da ambo i lati per almeno mezza decade a partire dal 1798, mediante cui i francesi avrebbero attraversato la Manica con un qualche tipo di flottiglia, pallone aerostatico o speciale zattera fortificata, previa potenziale messa in opera di un sofisticato piano di diversione ai danni della flotta inglese. Ciò che i loro acerrimi nemici settentrionali sapevano anche troppo bene, tuttavia, era come per riuscirci essi non avrebbero potuto fare a meno di conquistare il porto di Dover, aggirando o superando in qualche modo un ostacolo paesaggistico di entità tutt’altro che trascurabile: l’eponima, candida scogliera già alla base d’innumerevoli fortificazioni costruite sia in epoca Romana che nei tempi del Medioevo. E fu qui, in maniera pienamente condivisibile, che all’ufficiale degli Ingegneri di sua Maestà, William Twiss, venne dato l’incarico di costruire il complesso destinato a ricevere, ancora una volta, il leggendario soprannome di chiave d’accesso per la sacra terra di Albione…

manica

A proposito delle meduse che hanno bloccato la maggiore centrale nucleare di Francia

Considerando attentamente l’esiziale vulnerabilità di un asset strategico come una grande centrale elettrica alimentata mediante l’utilizzo di carburante nucleare, è significativo il potenziale problematico di collocarla presso quello che costituisce per definizione il punto debole dei continenti: quella linea di demarcazione, più concreta che ideale, situata in modo tale da dividere la terra e il mare. Sulla costa come Fukushima, dove l’acqua del Pacifico serviva a raffreddare quei reattori eppure, l’innalzarsi di quella potente onda avrebbe reso manifesto il rischio di quella terribile deflagrazione finale. E non è certo un caso se da questo lato del globo terracqueo, nello stesso sito da cui le forze britanniche ed i loro alleati vennero imbarcati per lasciare temporaneamente agli autoritarismi il controllo d’Europa, un altro tipo di battaglia viene combattuto in modo ininterrotto a partire dal 1980. L’anno di accensione di quella che sarebbe diventata nota come la centrale di Gravelines a 24 Km da Dunkirk, da sempre in bilico tra funzionale presa di coscienza della propria utilità inerente assieme a dolorose considerazioni in merito al nostro presente e l’eventuale futuro. Così come durante il disastro giapponese del 2011, vennero varati piani per incrementare la sua sicurezza, e costruite lunghe, dispendiose dighe contro l’energia del Mare. Ma non è sempre possibile riuscire a prevedere in quale modo, questa volta, avrebbero trovato un’espressione le fondamentali rimostranze del dio Nettuno.

Il fenomeno si è reso manifesto dunque la scorsa domenica (10 agosto 2025) quando i tecnici supervisori avrebbero immediatamente riscontrato un’effettiva quanto preoccupante anomalia. Ovvero l’arresto automatico, in maniera pressoché contemporanea, di tre reattori sui sei presenti all’interno dell’impianto, per quello che sembrava un guasto ad ampio spettro dell’impianto di raffreddamento, necessario a prevenire l’inarrestabile fusione del nocciolo centrale. Situazione presto contestualizzata grazie al sopralluogo necessario, valido a confermare l’occorrenza di un fenomeno piuttosto raro ma non del tutto inaudito: letterali migliaia di meduse appartenenti alla classe degli Scyphozoa, spiaggiate attorno a quelle mura come risucchiate dentro i tubi degli afflussi idrici, fino al punto d’intasarli con i loro fragili e mollicci corpi tentacolari. Il genere di casistica capace di evocare l’immediato fascino della stampa e gli altri media internazionali, sebbene una percentuale relativamente bassa degli autori coinvolti si sarebbe trovata incline ad offrire l’identificazione della specie effettiva, protagonista di una tale proliferazione repentina ed altrettanto rara nel mare del Nord. Fatta eccezione per talune testate francofone tra cui TV5 Monde, trovatasi a citare il risultato delle osservazioni compiute dall’Istituto Nazionale dello Sfruttamento dei Mari (Ifremer) sull’argomento che nella persona della biologa Elvire Antajan ha pronunciato finalmente il necessario appellativo binomiale latino: Rhizostoma octopus, un tipo di cnidaria strettamente imparentata con la maggiormente familiare R. pulmo, soprannominata dalle nostre parti come il polmone di mare. Un potenziale quanto utile spunto di approfondimento ulteriore…

Affittasi monolocale vista mare, ancorato nel bel mezzo della Manica inglese

Già a quel punto della guerra, la situazione appariva drammaticamente chiara e chiunque avrebbe concordato su una cosa: combattere contro le forze armate tedesche costituiva per buona parte l’Europa una difficoltà insormontabile, non soltanto per tattiche e tecnologia d’avanguardia. Ma in buona parte, per non dire soprattutto, a causa della loro straordinaria organizzazione logistica, inclusiva della capacità di risolvere i problemi ancor prima che potessero presentarsi. Vedi quello, già sperimentato da svariati schieramenti tra il primo e il secondo conflitto mondiale, della carenza di piloti addestrati da mandare a combattere sopra il fronte. Così che all’ulteriore spostamento del fronte di resistenza oltre il nord della Francia e nel tratto di mare chiamato the Channel o la Manche, secondo i crismi dell’operazione Unternehmen Seelöwe (Leone Marino) formalmente iniziata a settembre del 1940 ma in realtà già in corso da metà dell’anno, il colonnello-generale Ernst Udet incaricato di supervisionare le manovre dal lato tedesco comprese subito quale fosse il passo opportuno da compiere per incrementare le proprie probabilità di vittoria: preservare, ad ogni costo, l’incolumità dei propri combattenti dei cieli. Anche in un ambiente, quello gelido del Mare del Nord, in cui precipitare a seguito di un avaria o danni riportati in battaglia finiva per costare la vita ai malcapitati per un impressionante 80/90% dei casi, contro il 50% di probabilità di sopravvivere a seguito di un atterraggio d’emergenza sulla terra ferma. Un dato preoccupante e presto riscontrato da entrambi gli schieramento, al punto che “opportune” misure di salvataggio non tardarono ad essere implementate: veloci motoscafi dalla parte degli inglesi, con il compito di pattugliare le rotte dei piloti di ritorno dal continente, e veri e propri idrovolanti tedeschi modello Heinkel He 59 con basi di partenza in Danimarca, molto più efficienti nello rispondere alle speranze dei naufraghi immediatamente prossimi all’ipotermia. Tanto che ben presto essere trovati da uno di questi velivoli galleggianti era diventata l’unica speranza anche per la maggior parte dei piloti precipitati di nazionalità inglese, anche se avrebbe comportato la cattura e detenzione fino al termine del conflitto. Eppure, nonostante le croci rosse dipinte sulle ali e la carlinga, simili aerei vennero ben presto sospettati di compiere ricognizioni irregolari, inducendo il Comando Aereo inglese a designarli come bersagli legittimi per i propri intercettori. Una scelta dolorosa e non priva di un caro prezzo, come spesso tendeva ad avvenire in guerra, che indusse almeno in parte Udet a elaborare un approccio radicalmente differente. “E se” è possibile immaginare la sua domanda provocatoria al dipartimento tecnico del Reichsluftfahrtministerium “…Fosse possibile disporre di piccole basi galleggianti fisse, già situate nei luoghi più probabili ove un pilota possa trovarsi costretto ad abbandonare il suo aereo?” Ivi riparati, dal gelo delle acque e l’inclemenza degli elementi, essi potrebbero aspettare l’arrivo dei soccorsi senza trovarsi in bilico tra la vita e la morte. Accrescendo drammaticamente le proprie probabilità di sopravvivenza. Era il concetto per lo più dimenticato, ed ormai raramente discusso, della Rettungsboje (boa di salvataggio) costruita esplicitamente a tal fine, seguendo i migliori crismi tecnologici disponibili all’epoca della sua entrata in servizio. Letteralmente una piccola stanza all’interno di un guscio di metallo, capace di ospitare nominalmente fino a quattro persone per tutto il tempo necessario. E in situazione d’emergenza, anche il doppio, indipendentemente dall’uniforme che indossassero al momento del rovinoso schianto…

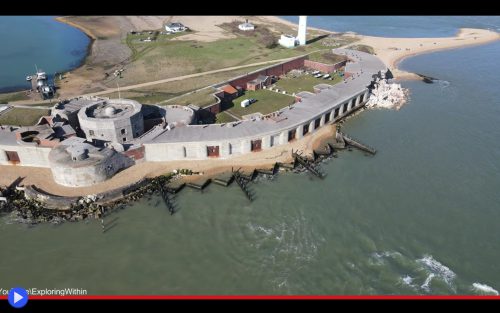

2021: un crollo improvviso minaccia il forte marittimo di Enrico VIII

Una scena particolarmente spiacevole quella che si sarebbe presentata di fronte agli occhi dei primi visitatori della giornata, durante cui sarebbe sopraggiunta l’inevitabile chiusura dell’edificio, le guide dell’associazione Amici del Castello di Hurst e gli addetti della commissione British Heritage, incaricati di ispezionare lo stato dei fatti successivamente alla lunga tempesta verificatosi nel corso della notte dello scorso 26 febbraio 2021. Il giorno in cui l’antico edificio, capace di resistere alle mire espansionistiche di Francia e Sacro Romano Impero, le guerre rivoluzionaria e napoleonica, nonché i grandi conflitti mondiali del ‘900, si era infine arreso al più inesorabile degli avversari: il semplice trascorrere del tempo, coadiuvato dai corsi e ricorsi delle maree, pioggia, neve e grandi ondate, capaci di erodere un poco alla volta la stessa terra e ghiaia sopra cui poggiano le sue fondamenta risalenti al Rinascimento. Nient’altro che quel Hurst Spit, striscia a forma di mezzaluna dalle origini naturali ma collocata strategicamente all’ingresso della grande insenatura nota come Soylent posta a ridosso dell’isola di Wight, che avrebbe potuto concedere a un’ipotetica forza di spedizione navale un passaggio privo di ostacoli fino alle importanti città portuali di Portsmouth e Southampton. Stiamo parlando, in altri termini, di una delle principali porte dell’Inghilterra meridionale, ponendo le basi della costruzione di un bastione destinato a sorgere, tra tutte le epoche possibili, durante il regno di un sovrano dalla vita familiare particolarmente turbolenta.

Era dunque il 23 maggio del 1533 quando il re Enrico VIII d’Inghilterra ottenne dall’arcivescovo di Canterbury l’annullamento del suo matrimonio con Caterina d’Aragona, che si era dimostrata incapace di concedergli un figlio maschio, scatenando una serie di eventi che avrebbero portato al più grande scisma religioso della sua epoca, non prima di mettere l’intero paese diplomaticamente sotto assedio. Non ci volle molto infatti perché Carlo V, nipote dell’ex-regina, cogliesse l’occasione per inviare una serie di minacce all’indirizzo delle isole settentrionali, cogliendo anche l’occasione per allearsi con l’antico nemico francese in preparazione di un’imminente possibile invasione. Nel 1539 quindi il re Tudor, che si era nel frattempo già risposato altre due volte, proclamò un editto utile come deterrente di guerra, chiamato device (strumento) per la fortificazione del Soylent mediante la costruzione di quattro fortezze: Calshot, Cowes Est ed Ovest e al centro di tutto questo, la possente batteria difensiva di Hurst, destinata a raggiungere il completamento dopo tre anni di lavoro nel 1544. Il cosiddetto “castello” aveva tuttavia un’aspetto sensibilmente diverso nel XVI secolo rispetto a quello dei nostri giorni, presentandosi come poco più di una bassa e larga torre, con tre bastioni attorno e 26 pezzi d’artiglieria di varie dimensioni, tra cui saker, culverine, semi-cannoni e bocche di fuoco navali. Il forte si rivelò prevedibilmente molto costoso da gestire, con un capitano, il suo vice, 12 artiglieri, 9 soldati ed un addetto al trasporto delle munizioni, diventando inoltre superfluo alla stipula di una pace duratura con la Francia nel 1558, dando inizio al più lungo periodo di pace tra le due nazioni a memoria d’uomo. Iniziò, quindi, il lungo periodo di declino inframezzato da restauri ed ampliamenti, in questo luogo che la storia semplicemente non poteva accettare di lasciare al suo destino…