Non è difficile comprendere perché, in termini di reperti archeologici che sono giunti fino a noi in condizioni adatte allo studio, la quantità di spade ed altri implementi metallici risulta maggiore delle armi a lunga gittata, ivi inclusi archi, giavellotti, lance o fionde costruite con fibre vegetali o pelli di animali. Un problema che coinvolge in modo similare tutto ciò che venne sollevato al concludersi all’Età del Bronzo, quando la scoperta di metodi di purificazione e fusione di un minerale già naturalmente pronto all’impiego nelle forge sostituì la complicata procedura necessaria alla creazione dell’amalgama di stagno e rame. Di un ferro che, non essendo almeno inizialmente più flessibile o resistente delle alternative data la mancanza del processo di riscaldamento mediante l’uso di carbone fossile capace di creare gli “antenati dell’acciaio moderno”, presentava già il problema collaterale di una maggiore propensione ad ossidarsi. E conseguentemente arrugginirsi e deperire del tutto. Ragion per cui ogni tradizione consistente nell’impiego di tecniche di sepoltura in condizioni anossiche, come all’interno di una torbiera dell’Europa Settentrionale, viene oggi giudicata un colpo di fortuna per gli studiosi, al punto da poter costituire un’effettiva capsula temporale verso i campi di battaglia dei nostri più remoti antenati. In luoghi come la palude danese di Nydam, ad otto chilometri da Sønderborg, dove a partire dal 1830 il proprietario di una fattoria locale divenne celebre nella regione, per l’abitudine di regalare vecchie spade e scudi ai bambini come attrezzatura per i loro giochi di ruolo. Ci sarebbero volute tuttavia altre quattro decadi affinché l’archeologo Conrad Engelhardt, giungendo presso il sito lungamente sottovalutato, iniziasse a scavare in modo sistematico sotto quel fluido scarsamente newtoniano, giungendo negli anni tra il 1859 ed il ’63 ad estrarre una significativa quantità di reperti databili al terzo e quarto secolo d.C: alcuni già familiari al mondo accademico, benché molto significativi per il loro stato di completezza ed ottima conservazione. E certi altri estremamente insoliti all’interno di un tale contesto, al punto da risultare del tutto privi di precedenti.

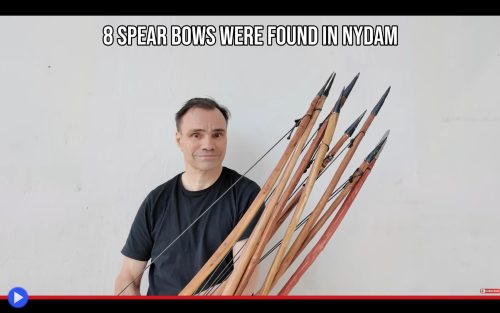

Ma benché l’attenzione dei cronisti tenda a concentrarsi sulla cosiddetta Nydambåden o Barca di Nydam, uno scafo di quercia che anticipa molte delle convenzioni tecnologiche destinate a raggiungere ampia diffusione nella successiva epoca vichinga, ciò che ha lungamente costituito una questione ardua da contestualizzare fu la serie di 8 archi da tiro in legno di tasso, dotati di una caratteristica a dir poco peculiare: la presenza di una punta acuminata con accenni di seghettatura, saldamente incollata ad una delle due estremità in modo tale da assorbire l’energia di un colpo vibrato con forza considerevole. Il che, considerata la lunghezza unitaria di una di queste armi misurabile attorno al metro e 76, non può fare a meno di evocare nella mente l’immagine di qualcosa d’inusitato: la carica di un gruppo di tiratori che, lanciata l’ultima freccia, abbassavano questi lunghi bastoni ricurvi. Piegandoli all’indirizzo del nemico in rapido avvicinamento…

frecce

L’anacronistico missile antinave scagliato all’indirizzo della flotta dei samurai

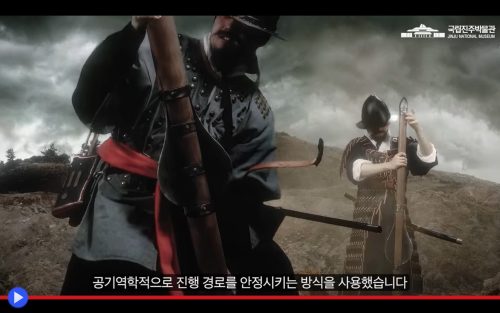

Nei confronti subiti fino a quel momento, il nemico sembrava essere qualcosa di diverso dall’umano. Creature in abiti sgargianti, con maschere demoniache e spade ricurve, insegne simili a splendenti mongolfiere in mezzo ai venti. I guerrieri giapponesi temprati dal lungo conflitto di reciproco annientamento, che storicamente avrebbero preso il nome di Sengoku, erano giunti sulle coste peninsulari con una singola ed imprescindibile direttiva: guadagnare ad ogni costo gloria per i propri clan, dinnanzi all’occhio attento del loro taiko (reggente) Hideyoshi, l’uomo che singolarmente era riuscito ad appianare l’odio interno della sua nazione. Per volgere tali energie residue all’indirizzo di coloro che, in quell’epoca corrispondente grosso modo al nostro Rinascimento, si trovavano al termine di un lungo periodo di pace. Così la splendente civiltà del regno di Joseon, all’apice della cultura e delle arti coreane, si trovò dinnanzi all’obiettivo impossibile tali diavoli pronti al suicidio apparentemente invincibili sul campo di battaglia, negli assedi e nelle imboscate. Contro cui l’unica strategia efficace sembrava essere colpire i treni dei rifornimenti, o ancora meglio, i loro bastimenti all’interno dello stretto mare d’Oriente.

La strategia iniziò ad essere implementata già nel 1592, poco dopo la devastazione di Busan che avrebbe aperto la strada ai giapponesi verso i centri del potere di Hanseong e Pyongyang. Quando la flotta di Jeolla guidata dal leggendario ammiraglio Yi Sun-sin si parò innanzi alle atekebune e sekibune provenienti dall’aggressivo arcipelago nella baia di Geojedo, implementando con successo una manovra di accerchiamento. E dando inizio ad uno dei bombardamenti di artiglieria navale più significativi che il mondo avesse visto fino ad allora, grazie ai cannoni di vario calibro che avevano saputo posizionare sulle loro navi più pesanti e dunque stabili sul pelo delle onde. Con sfere di ferro, pietra e cariche a mitraglia, ma anche un qualcosa di particolarmente distintivo per l’epoca, l’imponente dardo in legno con punta e alette di piombo, che i cronisti coévi concordavano nel definire una sorta di “freccia” sovradimensionata. Ma che a un occhio moderno sarebbe sembrato, senza ombra di dubbio alcuno, un’imitazione piuttosto fedele del tipico missile antinave Harpoon. Un proiettile preciso chiamato daejanggunjeon, capace di volare fino ad un chilometro e 200 metri di distanza con un arco elegante. E soprattutto, agevolmente in grado di perforare l’armatura di bambù delle mekrabune ovvero versione nipponica delle navi tartaruga, da cui gli equipaggi potevano sparare rimanendo al sicuro dalle frecce continentali. Per la prima volta l’obiettivo nel bersagliare uno scafo non sembrava più esser quello di annientare l’equipaggio, bensì affondare nella realtà dei fatti l’intero vascello, che finiva a inabissarsi come nelle narrazioni epiche dell’antica battaglia di Dan-no-ura. I cui partecipanti della nazionalità degli aggressori, cinque secoli prima di quella data, erano annegati nello stretto di Kanmon. Reincarnandosi, secondo una leggenda popolare, in affamati granchi sovrannaturali…

Nuovi archi micidiali creati dal guerriero post-apocalittico della Cambogia

La differenza tra colui che pratica una disciplina di tiro per sport e tutti quelli che ne richiedono l’impiego per semplice sopravvivenza, è che i secondi cercheranno ogni possibile vantaggio a loro possibile disposizione, per incrementare la probabile riuscita di ogni singolo colpo vibrato, ciascuna freccia scagliata all’indirizzo dell’obiettivo di turno. Il che include, oltre alla preparazione fisica e mentale, la ricerca di strumenti figli del contesto ma non propriamente “legittimi” per quanto concerne la loro collocazione tra il novero dell’arcieria contemporanea o proveniente da qualsiasi tradizione pregressa. Contesto come quello del distante meridione asiatico, dove l’utilizzo delle due ruote costituisce un pilastro letterale degli spostamenti umani da un luogo all’altro, con conseguente produzione collaterale di una grande quantità di biciclette vecchie, abbandonate o dismesse. Veicoli giunti ormai ben oltre l’ultima stagione della propria vita operativa, costituendo unicamente un cumulo di materiali che potrebbero in teoria, un giorno, andare incontro al riutilizzo frutto delle istituzioni civili. Eppure, nel frattempo, c’è qualcuno che parrebbe aver già dato inizio a un tale fuoco dell’ingegneria applicata. E il nome d’arte di costui è Cambo, chiaramente adattato da quello del suo paese di provenienza, benché un doppio richiamo sia possibilmente intenzionale al più bellicoso ed attrezzato dei personaggi portati al cinema da Sylvester Stallone. Con un gusto estetico espresso dai suoi video che potremmo idealmente ricondurre a quel tipo di cinematografia anni ’80 e ’90, in cui l’ingegno del protagonista tendeva ad andare di pari passo con un fisico atletico e l’assoluta mancanza di prudenza quando ci si trova in situazioni a dir poco distanti dal nostro vivere quotidiano. Come alle prese con mostri alieni, robot venuti dal futuro e perché no la necessità di procacciarsi il cibo, in un luogo in cui la porta del supermercato non è necessariamente facile da raggiungere per tutti, né dal punto di logistico che quello concettuale. Ma come c’insegnavano già l’Iliade e l’Odissea, ci sono almeno due modi per affrontare le possibili difficoltà che si dipanano lungo il corso dell’esistenza. Ed è soltanto il secondo, a permettere la creazione di un cavallo di legno abbastanza capiente da contenere una mezza dozzina di eroi!

Equino d’ebano piuttosto che, volendo, anche un tipico implemento d’offesa ricavato dall’alluminio, laddove l’offesa prevede di trafiggere creature acquatiche con dardi acuminati, grazie all’impiego di un sistema particolarmente innovativo e personalizzato. Che il titolo dei video sull’argomento non esita a definire double bow (arco doppio) benché si tratti di un’espressione piuttosto rara nel settore, in genere riferita unicamente a un’arma piuttosto rara del tardo Medioevo, consistente in una versione ad X dotata di doppia coppia di flettenti piatti, concepita al fine di lanciare una coppia di frecce in rapida successione. Laddove il tipo di strumenti impiegati dal nostro amico d’Oriente appaiono piuttosto simili ad un’altrettanto rara concezione di uno degli attrezzi più antichi della Terra, collocabile potenzialmente in un contesto di tipo nord-americano e tra i nativi delle tribù della confederazione Wabanaki, situati principalmente nel territorio dell’attuale stato del Maine e parte del Canada meridionale. I quali, non potendo disporre di legno sufficientemente flessibile in tali territori al fine di creare archi del tipo a noi maggiormente familiare, avevano pensato ad un approccio molto pratico per la risoluzione di quel problema…

Il topo che ottiene il suo potere dall’albero della morte africano

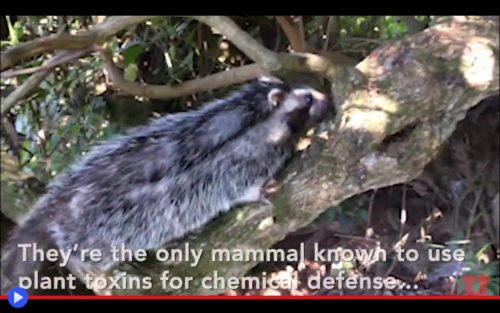

Quando al termine dell’anno 2007 in Kenya venne dichiarato il risultato delle presidenziali, che vide la problematica ed inaspettata riconferma di Mwai Kibaki, nel paese si aprì una crisi destinata a sfociare ben presto nella violenza. Le critiche e i sospetti del Movimento Democratico Arancione, ascoltate da diversi gruppi politici, tribali e terroristici del tormentato paese, furono quindi il segnale che avrebbe dato inizio a violenti disordini civili. Durante i quali, a causa della difficoltà di reperire armi da fuoco in Africa Orientale, le antiche culture locali sfoderarono uno strumento ormai dimenticato da tempo: il cardenolide, un potente veleno contenuto all’interno dell’albero Acokanthera schimperi, comunemente detto in lingua inglese il poison arrow tree. Migliaia di punte sibilanti, accompagnate da altrettante asticelle piumate, iniziarono così a sibilare da un lato all’altro della Rift Valley, assolvendo perfettamente la compito per cui erano state create: indurre un’incremento drammatico dei battiti cardiaci di chiunque venisse anche soltanto superficialmente ferito. Con conseguente, irrimediabile e immediata dipartita dal mondo dei viventi. Nell’intero mondo vegetale non esistono, d’altronde, molte altre sostanze che si siano evolute con la specifica funzione di riuscire a dissuadere un elefante. E di cui soltanto pochissimi milligrammi, una volta entrati in circolo, possono assicurare la morte di un essere umano adulto. I gruppi armati dei Kalenjin, Mungiki, Chinkororo e Mulungunipa, tuttavia, non erano i soli a conoscere un simile segreto potenzialmente letale per i loro nemici. Lungamente noto a una creatura assai più piccola, ma non meno letale, che si aggira di notte nel sottosuolo della foresta, il Lophiomys imhausi.

Potrebbe sembrare, in un primo momento, nient’alto che una puzzola striata (Ictonyx striatus) data la colorazione bianca e nera, la coda folta e le movenze inarcate del corpo grande approssimativamente quanto un coniglio. Creatura di per se abbastanza maleodorante, ed universalmente temuta, da poter osare di sottrarre il cibo sotto il naso dei leoni. Una chiara soluzione aposematica, benché il destino dei grandi felini eccessivamente aggressivi, ineluttabilmente, risulterebbe ancor più drammatico nel caso del cosiddetto topo crestato. Un singolare rappresentante, a seconda della scuola tassonomica, della famiglia dei muridi o cricetidi, che l’evoluzione ha preparato ad un mezzo di difesa tanto orribile quanto singolare: mordicchiare le foglie e i rami del fatale albero Acokanthera, per poi provvedere a cospargersi i fianchi della sua linfa scaturita dall’inferno verde di epoche preistoriche dimenticate. Un approccio all’autodifesa per il quale il roditore dalla lunghezza approssimativa di 50 cm risulta perfettamente attrezzato, vista il modo in cui nasconde, sotto la propria impressionante criniera erettile, alcuni peli specializzati dalla consistenza spugnosa, in grado di restare imbevuti maggiormente a lungo del veleno cardiaco misto alla saliva dell’animale. Nei confronti del quale il topo riesce invece ad essere, di contro, prevedibilmente immune ad ogni tipo di effetto. Ragion per cui risulta comprensibile il fatto che, fino a novembre del 2020, nessuno avesse osato avvicinarsi abbastanza a queste creature nel loro ambiente naturale, da poter approfondire la loro struttura sociale ed abitudini ereditarie. Almeno fino al coraggioso studio scientifico, pubblicato sul Journal of Mammalogy da un gruppo di studiosi guidati dalla biologa dell’Unversità dello Utah, Sara Weinstein…