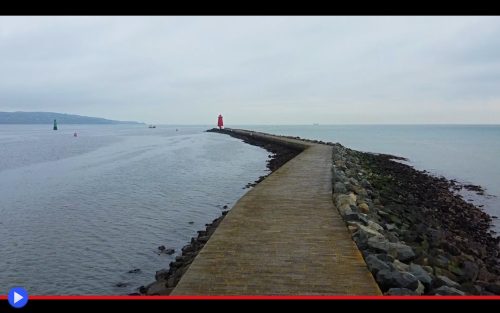

Città costiera che si affaccia sul Mare d’Irlanda, la capitale dell’Isola Verde avrebbe potuto costituire da molti punti di vista l’esempio di un porto perfetto. Situata su un terreno pianeggiante attraversato dal fiume Liffey, in corrispondenza di una foce riparata dalle intemperie del settentrione, semplicemente troppo utile dal punto di vista logistico per poter pensare di costruire in altro luogo i suoi moli. Se non che al concludersi dell’Era Medievale, e con il conseguente aumento delle dimensioni e del pescaggio delle imbarcazioni di uso comune, qualcosa di terribile iniziò a verificarsi: una quantità crescente di dispendiosi, e molto spesso tragici naufragi. Circa 300 registrati a partire dall’inizio delle testimonianze scritte dell’autorità portuale, principalmente a causa della coppia di banchi di sabbia situati sul fondale della baia, i due Bull del tutto invisibili al di sotto delle onde di superficie. La cui esistenza fu ad un certo punto collegata, grazie alle conoscenze idrologiche del tempo, alla quantità di sedimenti trasportati dal suddetto corso d’acqua, la cui velocità di scorrimento risultava insufficiente a spingerli oltre la zona antistante al punto d’approdo più tradizionale d’Irlanda. Ci sono tuttavia molteplici ragioni per cui il centennio a partire dal 1700 viene chiamato “secolo della scienza”, principalmente attribuibili ad un modo innovativo di concepire il rapporto tra causa ed effetto, che potremmo definire l’inizio del metodo scientifico propriamente detto. Allorché ben prima della codificazione accademica da parte del fisico italiano Giovanni Battista Venturi dell’effetto che oggi porta il suo nome, molti erano a conoscenza del modo in cui restringere ed incanalare l’acqua potesse incrementare la rapidità del suo scorrimento. Il che avrebbe portato attorno al 1715 alla costruzione di una prima barriera nelle acque antistanti il punto critico, costituita da una serie di piles (pali) in legno sulla parte finale del canale urbano. Ma soprattutto in seguito ad una serie d’inverni sufficientemente burrascosi da infliggere danni a tale opera, l’effetto si rivelò trascurabile il che avrebbe portato l’Assemblea Cittadina ad autorizzare una serie d’interventi maggiormente estensivi, concepiti al fine di edificare un vero e proprio muro che potesse resistere per lungo tempo all’incessante forza delle maree. Con il trasporto di una vasta quantità di pietre granitiche provenienti dalla cava di Dalkey ed altre miniere vicine, il progetto iniziò dunque a concretizzarsi nel 1748. Il suo completamento avrebbe richiesto oltre due decadi, un buon risultato tutto considerato, trattandosi all’epoca, con i suoi 5 Km abbondanti, del più lungo muro marino che fosse mai stato costruito da mano umana…

infrastrutture

La cupa leggenda di Abashiri, carcere costruito sui gelidi confini del Giappone settentrionale

Con il repentino ingresso del Giappone nell’epoca moderna, successivamente all’apertura forzata dalle navi nere del Commodoro Perry a partire dal 1853 e la conseguente serie di sconvolgimenti sociali, amministrativi e culturali che portarono alla caduta del secolare shogunato dei Tokugawa, una nuova concezione del potere ebbe modo di palesarsi dai feudi occidentali di Chōshū e Satsuma, gestita da un’elite politica destinata a trovare in un preciso codice legale, piuttosto che il diritto ereditario, la legittimazione del proprio potere. Fu dunque priorità degli oligarchi, una volta restaurato l’antico potere non più meramente simbolico dell’Imperatore nel 1868, redigere una costituzione sul modello di quella prussiana, che introduceva il parlamento chiamato Dieta, diritti civili e persino un primo limitato accenno di suffragio popolare. Ma fu presto chiaro come l’instabilità inerente del paese sottoposto a simili sconvolgimenti potesse venire arginata soltanto in un modo: una nuova ondata di patriottismo e la rinascita delle mire espansionistiche verso i cosiddetti territori contesi, l’intera parte settentrionale dell’arcipelago un tempo popolata dal popolo etnicamente distinto degli Ainu, oggi nel mirino dell’insaziabile Zar di Tutte le Russie, Alessandro III. Obiettivo geograficamente complesso proprio perché suddiviso in una miriade di terre emerse, non tutte egualmente di valore se non dal punto di vista strategico e diplomatico, al fine di dimostrare la capacità della terra del Sol Levante di difendere i propri discontinui confini. Nacque in conseguenza di ciò la figura del kaitaku kōrōsha, il “grande pioniere” destinato per mandato governativo a trasferirsi in questi luoghi ghiacciati, dove avrebbe costruito strade, fattorie, nuovi insediamenti destinati a sancire il sacrosanto diritto ad esistere delle zone amministrative periferiche direttamente connesse al potere centrale. Ripercorrere la storia pregressa della vasta isola di Hokkaido, seconda per estensione di tutto il paese, permette tuttavia di notare la sospetta assenza di nomi strettamente connessi a molte delle opere civili che ne permisero l’ingresso nel nuovo sistema organizzativo e logistico fin qui descritto. Questo poiché tali implementi furono, sostanzialmente, costruiti dai prigionieri. Il nuovo codice legale dell’epoca Meiji prevedeva a tal fine quattro livelli di punizione: detenzione, detenzione con lavori forzati, pena di morte ed il cosiddetto trasporto. Non verso continenti lontani, come avveniva ormai da secoli nell’Europa del periodo coévo, bensì quegli stessi confini oggetto di faticosa e difficile colonizzazione. Il che, data la natura inclemente delle condizioni climatiche, tendeva a richiedere particolari sforzi in termini di organizzazione. E fu così che nel 1890 una letterale armata di 1200 prigionieri raggiunse il piccolo villaggio di Abashiri, con la missione di abbattere gli alberi della foresta e usarli per costruire quella che sarebbe diventata, nei lunghi anni a venire, la loro iconica e remota dimora…

Nel sottosuolo della Cechia, il misterioso cavaliere delle caditoie urbane

La strana sensazione di trovarsi nel momento topico, l’ideale punto di verifica del proprio stesso locus d’esistenza. Le sublimi convinzioni di una personalità inerente: molte cose stupide o imprudenti sono state fatte, dai pregressi membri della società moderna, nell’intento di riuscire a perseguire il culmine di una simile catena percepita di cause ed effetti. Ciò che viene messo in mostra nel canale dell’utente di YouTube Kanálismus della città di Brno in Repubblica Ceca, d’altronde, pare giungere da un piano esagitato della stessa cognizione, l’ultimo capitolo del senso logico connesso all’effettiva percezione conseguenze. È questo dunque l’Instagrammer per antonomasia, per utilizzare il neologismo come antonomasia di coloro che mettono se stessi o gli altri in situazioni di pericolo, in un contesto totalmente originale che potremmo definire in tal senso come “nuovo”. Giacché se qualcosa andasse, in quei momenti, per il verso sbagliato non c’è nulla o nessuno che potrebbe frapporsi tra costui e l’ora prospettata della non-esistenza. Soltanto un folle, in altri termini, potrebbe mai pensare di mettersi a fare lo stesso!

Prima di passare ad una puntuale descrizione di quanto stiamo vedendo, sembrerà corretto a questo punto sollevare una fondamentale domanda. In quale luogo, tra l’ampia possibilità offerta da un centro abitato di oltre 400.000 anime, vorreste trovarvi MENO, al principiar di un catastrofico temporale? Il tipo di rovescio denso ed improvviso, trattenuto dalle dense nubi degli azzurri cieli, finché tutta insieme si potesse rovesciare la fluente furia di una stagione. Risposta facilmente prevedibile per molti dei presenti: in basso, sotto la precisa linea di demarcazione del suolo asfaltato. Là, dove ciò che scorre defluisce o almeno questo è ciò che avremmo l’essenziale aspirazione di veder succedere appropriatamente. Lontano dagli occhi e così anche dal cuore, ma non dalla mente di coloro che comprendono, sinceramente, il tipo d’investimenti e competenze messe in campo nell’odierno mondo ingegneristico. Affinché la gente possa vivere a stretto contatto e in circostanze sufficientemente stabili e sostanzialmente prive di pericoli capaci di condurre all’automatico disfacimento delle rispettive metodologie dell’esistenza. Nel dedalo fondamentale che permette alla convergenza di riuscire a perpetuarsi, la venosa ragnatela degli scarichi fognari e tutta l’acqua che là dentro viene indotta a propagarsi. Giù, dove le telecamere del cyberspazio non avevano mai avuto una ragione, né responsabile motivazione, di finire per trovarsi nel momento in cui ogni cosa viene trascinata fino all’ultimo capitolo del libro delle possibilità presenti…

Un tunnel per energizzare la centrale ticinese, grazie all’efficienza svizzera del brucomela

L’ostinato verme geometride avanza, avanza con possenza sotto l’irto zoccolo di pietra. Facendo uso di una testa dove tutto è un disco diamantato e i denti rotativi non cagionano ragioni o procurano alcun senso di riposo agli osservatori. Mentre il corpo si àncora e si accorcia, poi si allunga ed àncora di nuovo. Ormai praticamente verticale, esso è il frutto della percezione imprescindibile, secondo cui ogni anelito di Sole ed aria potrà essere alla fine adeguatamente ricompensato. Poco prima che lo scroscio delle acque riempia il frutto del suo agguerrito ed instancabile lavoro. Fin giù nel profondo, in mezzo agli ingranaggi rotativi parte della stessa civiltà famelica che lo ha creato.

Tra le più estese ed elevate catene montuose al mondo, le Alpi hanno costituito fin da tempo immemore un ostacolo davvero significativo all’interscambio di genti e culture situate a entrambi i lati del confine peninsulare. Forse proprio per questo, l’insediamento in mezzo a tali vette degli Elvezi successivamente incorporati nell’Impero Romano avrebbe aperto la strada ad un approccio utile a risolvere la questione: l’esistenza di centri abitati e infrastrutture la cui stessa esistenza era interconnessa, permettendo l’attraversamento in tempi ragionevoli di quegli stessi ardui sentieri, che prima d’allora soltanto Annibale era stato capace di oltrepassare. Trasferendo dunque la questione all’epoca moderna, luoghi come questi diventarono l’ideale punto per l’applicazione di metodi e sistemi innovativi, funzionali alla scoperta di nuovi approcci per l’accorciamento delle distanze e la riduzione dell’energia necessaria ad ottenere il massimo, mediante investimenti calibrati in base alle reali priorità dei popoli adiacenti. Allorché nel 1917, dovendo prendere atto della scarsità di carbone importato dalla Prussia per l’estendersi del primo conflitto mondiale, gli amministratori nazionali diedero il via libera ad un progetto avveniristico per tale anno di riferimento. Niente meno che l’installazione di una potente centrale idroelettrica, per poter alimentare la ferrovia strategica del San Gottardo, completata 3 decadi prima per collegare Lucerna a Chiasso, nel Canton Ticino. E sarebbe stato proprio entro i confini di quest’ultimo, presso il lago più elevato della Val Piora che prende il nome di Ritòm (letteralmente: il l. del ruscello di Tom) che una cooperativa formata dalle ferrovie e l’azienda elettrica svizzere avrebbe scelto di edificare la propria diga, intrappolando e al tempo stesso permettendo la crescita mediante accumulo del barbagliante specchio montano. Ma il tempo passa ed allo stesso modo, con il prolungarsi delle epoche giungono a mutare le aspettative. Ragion per cui a partire dal 2017, i gestori dell’impianto chiesero ed ottennero il permesso di effettuare un aggiornamento. O per meglio dire, sostituire totalmente il vecchio cavallo da guerra, mediante la creazione di un sistema parallelo di approvvigionamento energetico. Il cui elevato grado di sofisticazione, completo di efficienti soluzioni logistiche mirate all’implementazione pratica, non avrebbe mai potuto risultare maggiormente diverso…