Oggi giorno, l’intera questione potrebbe apparire piuttosto obsoleta. Bambini che corrono sulle proprie fisiche gambe (non premendo semplicemente il pulsante SHIFT della tastiera) e si nascondono dietro effettive fronde del tipo vegetale, tendendosi agguati a vicenda mentre emettono suoni che variano tra lo “Yippee ki-yay!” E il “Bang, bang, ti ho preso!” Tanto che qualcuno potrebbe giungere a sospettare, addirittura, l’influenza di un vecchio film andato in onda in orari pomeridiani, magari consigliato dal nonno o uno zio in avanti con gli anni.

Già, il Far West: perché sono trascorsi un tempo e un’epoca, ormai più che mai remoti, in cui il tipo di fantasticherie immaginifiche utilizzate per catturare l’attenzione dei giovanissimi ormai ruotava attorno a un effettivo periodo storico, alle soglie del 1800, in cui lo sforzo di colonizzare i vasti territori del Nord America si era trasformato da impegno transnazionale in impresa più o meno collettiva di tipo privato. E in assenza di una struttura valida a far rispettare la legge, si viveva o moriva in base alla tacca per mirare piazzata sopra la canna della propria pistola. Hopalong Cassidy, il Ranger Solitario, Matt Dillon, Roy Rogers, Tonto… Tutti nomi di eroi “buoni” o in qualche maniera portatori di un messaggio positivo, per cui scagliare proiettili all’indirizzo dei banditi (e qualche volta, gli indiani) era più che altro un modo per difendere e assistere la gente comune. Ma con l’evolversi degli schemi di ragionamento e le ambizioni registiche degli anni successivi alla guerra, il tipo di tematiche affrontate da questo genere non poté che cambiare drasticamente. Attraverso un processo che potremmo arbitrariamente riassumere nella frase del film Per un pugno di dollari (Bob Robertson, 1964) “Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto” pronunciata dal pistolero ispirato al samurai Yojimbo di Akira Kurosawa, prima di sfoderare il suo fido Winchester e sgominare la banda nemica. Niente arresti né seconde possibilità. Soltanto un trionfo crudo e risolutivo ai danni di coloro che si trovavano nel posto sbagliato, per le ragioni e con un obiettivo sbagliato.

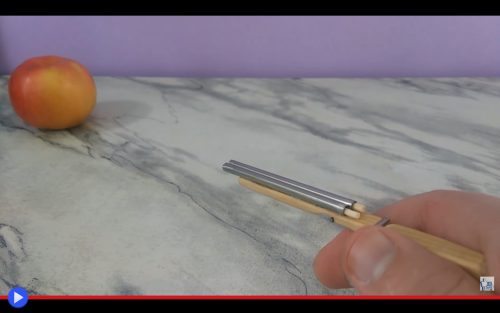

Ma sapete cos’è ancor più letale di un’arma da fuoco dotata di canna lunga? Quella che fosse, ipoteticamente, dotata di una coppia di esse, rigorosamente affiancate o sovrapposte, nella configurazione nota in lingua italiana come “doppietta”. Ed ecco dunque che giunti alla resa dei conti della ricreazione, il capo della compagine del cortile balza fuori dal nascondiglio, certo di poter annientare gli ultimi componenti dello schieramento nemico. Il bandito Joe, con la pistola ad avancarica sparatrice di frammenti di patata (in inglese, spud gun) e la sua assistente nella rapina in banca, Terry la rossa con cerbottana e una bandoliera di cartoccetti crudelmente inumiditi di saliva. Con espressione ferma e determinata, la stella di latta a riflettere il sole del pomeriggio d’inverno, divaricò le gambe ed alzò il fido canna-liscia fabbricato con la migliore molletta sottratta al capanno del bucato. sapeva fin troppo bene che non avrebbe avuto una TERZA possibilità!

invenzioni

Dalla grande industria, un processo chimico per dissetare il mondo

Non capita molto spesso che a un qualsiasi utente di YouTube riesca l’impresa d’invitare per un suo video il fondatore di Microsoft in persona, l’uomo un tempo amato-odiato dalla cultura generalista che una volta allontanatosi dal trono del comando, e dal suo monopolio di un’intera industria, prese l’encomiabile decisione di reinvestire l’ingente capitale del suo conto in banca in un’ampia serie di attività filantropiche e di pubblica utilità. Come del resto, non sono molti in questo specifico campo mediatico a produrre un massimo di un video al mese, spesso senza nessun tipo di sponsorizzazione diretta e con il semplice obiettivo di divulgare un concetto scientifico interessante oppure, come in questo caso, dall’importanza significativa per il bene della popolazione globale. Così li ritroviamo entrambi, in questo nuovo segmento, Bill Gates e il giovane ex-ingegnere della NASA Mark Rober, mentre il secondo fa conoscere al primo un vero e proprio intruglio tecnologico, concepito ormai da (almeno) dieci anni eppure mai davvero discusso, dinnanzi al vasto pubblico, dai principali giornali e testate online. Si tratta del Proctor & Gamble Water Purifier, un imprevisto frutto del dipartimento di Ricerca e Sviluppo di una delle multinazionali operative nel campo dei beni di consumo più grandi al mondo, concepito quasi per caso dall’oggi direttore associato Dr. Phil Souter, scienziato assunto con l’obiettivo specifico di sviluppare un metodo per rendere nuovamente potabile l’acqua usata allo scopo di fare il bucato. Soltanto per approdare, al termine del suo complesso tragitto professionale, a un concentrato di princìpi attivi effettivamente capaci di fare questo e al tempo stesso, molto, molto di più.

Il funzionamento della la polvere in questione, oggi liberamente acquistabile online presso molti distributori ufficiali (su tutti, Amazon americana) è facilmente dimostrato nei primi secondi del video online. Ce lo mostra Mark Rober, ancor prima che giunga il suo celebre ospite di giornata, versando in due recipienti un’ingente quantità d’acqua contaminata, dal preoccupante color giallo paglierino. All’interno di uno dei quali aggiunge, quindi, il contenuto di una di queste bustine. Nel giro di quelli che nel time-lapse dimostrativo risultano essere soltanto pochi secondi, quindi, il recipiente trattato recupera rapidamente la sua trasparenza, mentre ogni impurità contenuta all’interno si deposita sul fondo, formando uno strato simile alla sabbia di un acquario. Alla ragionevole, nonché implicita domanda: “Voi la berreste questa roba?” Non si può quindi fare a meno di rispondere l’entusiasmo relativo di un “…Forse?” Finché non si considera l’alternativa per coloro a cui, effettivamente, è indirizzato un simile prodotto dall’effetto strabiliante: tutti quegli abitanti di paesi in via di sviluppo, per cui l’accesso all’acqua potabile risulta essere tutt’altro che una sicurezza, e bere dell’acqua non trattata corrisponde, molto spesso, a morte certa. Ecco dunque che nel punto cardine del video, i due protagonisti si ritrovano davanti a un paio di barattoli, ciascuno pieno del suo contenuto [non] bevibile dall’aria torbida e inquietante. Si aggiunge un pizzico di polvere e a quel punto, sembra quasi che il coraggioso Bill Gates si appresti a berlo…

Le molte missioni di un drone militare sottomarino

Su una spiaggia in prossimità del confine, quattro uomini in tenuta da infiltrazione lasciano la presa sulle loro armi d’assalto all’unisono, lasciandole ricadere sulla cinghia che passa al di sopra della spalla destra. Con un movimento fluido, i militari si spostano attorno al contenitore anonimo consegnato tramite il paracadute, protetto da un codice di chiusura segreto. Il capo del gruppo si china sul tastierino e inserisce una serie di numeri all’esaurirsi dei quali, con un lieve sbuffo d’aria causato dall’equalizzazione atmosferica, il coperchio si solleva e scivola di lato. Per mostrare, all’interno, quella che potrebbe sembrare a pieno titolo una semplice imbarcazione giocattolo. Se non fosse del tipico color nero opaco anti-radar, nonché aerodinamica e “cattiva” in ogni aspetto tranne la bulbosa macchina da presa meccanizzata che spicca sulla parte superiore dello scafo, dotata di un doppio obiettivo per catturare un feed da inviare al pilota e illuminare con il laser, allo stesso tempo, potenziali bersagli per il satellite o l’artiglieria. Un addetto alle manovre il quale, si capisce più o meno subito, dovrà necessariamente trovarsi “altrove” o per essere maggiormente specifici, al sicuro all’interno di una base protetta in territorio amico. Perché in quale assurdo altro modo, una persona e in carne ed ossa potrebbe mai trovare posto a bordo di un natante che misura appena 1,10 metri di lunghezza, incluso lo spazio per i motori, i sistemi, l’informatica di bordo e la batteria? Veicolo che in questo preciso momento sta per essere sollevato di peso dalle quattro nerborute teste di cuoio, prima di venire accompagnato di peso oltre i quattordici passi che lo separano dal bagnasciuga e lanciato in maniera corrispondente a quella di un grosso cucciolo di tartaruga.

Questa inusuale caratteristica, della compattezza e un peso assai contenuto (appena 6 Kg) costituisce in effetti il punto cardine delle classi più piccole di Mantas, l’UUV (Unmanned Underwater Vehicle) progettato e prodotto dall’azienda MARTAC – Maritime Tactical Systems di Satellite Beach, Florida, benché la versione più grande e dotata della maggiore autonomia, denominata T-12, giunga a misurare i 3,6 metri per una massa complessiva di ben 95 Kg. Pur sempre un ingombro accettabile, quando si considera cosa possa effettivamente fare, ed a quale esigenze possa rispondere, un rappresentante a pieno titolo di questa innovativa tecnologia.

Potrebbe sembrare probabilmente assai singolare, per non dire del tutto inaspettato, che l’applicazione militare di questo concetto delle operazioni con controllo remoto, ormai largamente accettata per quanto concerne i mezzi d’aria con armamento più o meno pesante, stia trovando un applicazione all’interno dei think tanks dell’Esercito Americano soltanto nell’ultima decade, attraverso una serie di appalti e concessioni nei confronti dei fornitori storici, o piccole ed agili compagnie come la produttrice di quanto mostrato nel video di apertura. Un sommergibile controllato tramite l’impiego di onde radio, capace a seconda delle necessità di effettuare rilevamenti di natanti o strutture sommerse, sorvegliare le coste, consegnare dei materiali, condurre operazioni di sminamento o offrire supporto di vario tipo alle truppe rimaste bloccate dietro le linee nemiche. E benché ciò non abbia ancora trovato un’applicazione pratica nel mondo reale, sarebbe difficile fare a meno d’intravedere nell’immediato futuro degli UUV un qualche tipo d’armamento, potenzialmente utile a sbloccare situazioni di stallo nei conflitti di tipo acquatico tra compagini operative avverse. Il che non potrebbe far altro che avvicinare ulteriormente i dispositivi, con la loro linea idrodinamica e la forma affusolata, allo squalo famelico che li ha ispirati…

Gee Bee Model R: la potenza di un barile volante

Esistono diversi tipi di grazia a questo mondo e non tutti corrispondono a una forma efficiente e aerodinamica, benché tali concetti, a seconda del contesto, possano trovarsi espressi in modo totalmente differente. Per quanto concerne a tal proposito il più veloce e performante aeroplano ad essersi staccato da una pista di decollo fino al 1932, appare evidente come il metodo progettuale dei suoi costruttori fosse stato finalizzato ad uno scopo in realtà molto specifico: mettere un (piccolo) paio d’ali ai lati di un motore Pratt & Whitney Wasp R-1340 da 1,344 di cilindrata, capace di erogare 800 cavalli grazie ai suoi 9 cilindri disposti a raggiera. Ora per quanto concerne i motori radiali, molto popolari nel mondo dell’aviazione in quegli anni, possiamo oggi riconoscere a pieno titolo i loro importanti vantaggi operativi: affidabilità notevole, semplicità di riparazione quando necessaria, costo inferiore a parità di caratteristiche e notevole versatilità. Di contro, tuttavia, essi avevano un’ulteriore caratteristica: il volume e il peso, molto spesso significativi per definizione. Ecco perché, nell’integrarli in un qualsiasi tipo di velivolo, quasi nessuno avrebbe mai pensato di tralasciare il rapporto proporzionale tra l’impianto in questione e il resto dell’aereo, pena l’ottenimento di quella che potremmo definire a pieno titolo “una bestia nera” del pilota intenzionato solamente a fare il suo lavoro.

Ma i cinque fratelli Granville di Springfield Massachusetts, guidati dal maggiore nonché meccanico dal nome inusuale Zantford, con il loro “Gee Bee” Model R dai notevoli 473.8 Km/h di velocità massima (dove “R” sta per racing, neanche a dirlo) non avevano condotto le comuni operazioni di un produttore aeronautico, in contesti ragionevoli o all’interno di un impianto totalmente funzionale. Fu anzi estremamente celebre, nell’America di allora, la storia di queste nuove leve nel settore delle corse aeronautiche che lavorando all’interno di una sala da ballo nella periferia della loro cittadina misero assieme pezzi di recupero e forniture tecnologiche di pregio, nella costruzione di quello che avrebbe rappresentato in seguito uno dei più iconici, e pericolosi aerei monoposto in questa classe ingegneristica di creazioni. Il che non era, almeno in origine, lo scopo prefissato: all’origine dell’eponima compagnia Gee Bee (nient’altro che una traslitterazione delle iniziali di Granville Brothers) c’era infatti un obiettivo di tutt’altro tipo, ovvero la creazione di una nuova linea di aeroplani ad uso personale, in un passaggio della storia in cui sembrava che pressoché chiunque, tra le classi sociali maggiormente benestanti, si sarebbe dotato di un simile apparecchio per le proprie escursioni in cielo. L’operosa ditta produsse dunque tra il 1929 e il ’30 una lunga serie di prototipi, identificati con le lettere dell’alfabeto e tutti facenti capo alla serie definita come Sportster, con un buon riscontro da parte della stampa e un apparente successo tra il pubblico, specie dopo il secondo posto ottenuto dal Modello X con il pilota Lowell Bayles nella corsa volante tra Detroit e San Francisco organizzata dalla Cirrus Engine Company nel 1930. Un’impresa che sarebbe valsa ai produttori ben 7.000 dollari, immediatamente reinvestiti nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecniche verso la creazione di un aereo da produrre in serie. I fratelli non avevano tuttavia ancora fatto i conti con l’enorme ostacolo che stava per piombare sui loro progetti: quello sconvolgimento economico, finanziario e sociale destinato a passare alla storia come Grande Depressione, il cui spettro avrebbe lasciato un marchio indelebile sulle alterne fortune dell’universo economico del Novecento.