“Costi quel che costi” non è che un mero eufemismo, quando riferito al rapido dispendio di risorse, ingegno e finanziamenti da parte dell’Unione Sovietica a vantaggio del suo programma spaziale verso la metà degli anni ’70, quando il direttore Valentin Glushko subentrò a Vasili Mishin, con l’arduo compito di colmare circa 15 anni di gap tecnologico rispetto agli Stati Uniti. Nell’assenza di motori a razzo liquidi riutilizzabili, senza esperienza nel lavorare con grasse masse d’idrogeno. Per l’assoluta e totale mancanza di progetti spaziali alati volanti, sulla falsariga dello Space Shuttle al servizio dell’Occidente. Agli albori del programma Buran, per la creazione e il lancio di un tale velivolo dal cosmodromo di Baikonur, i diversi OKB (bureau tecnologici) furono coinvolti in parallelo per la creazione di una serie di proposte parallele. Tutte abbastanza simili per quanto concerne l’ultimo stadio di questa tipologia di missione: un aereo o orbiter capace di sfuggire all’atmosfera terrestre, senza per questo dover abbandonare il proposito di poggiare il suo carrello su una lunga pista asfaltata, pronto a decollare ancora, ed ancora. Ma l’idea forse più ambiziosa di tutte, che non avremmo conosciuto fino a molti anni dopo, sarebbe partita dall’opera congiunta dei due celebri uffici di Sukhoi ed Alexeyev, finalizzata al riciclo non soltanto della parte finale del mezzo bensì ogni suo singolo componente. Un proposito che persino oggi tenderemmo a giudicare eccessivamente ottimistico; eppure perseguito, all’epoca, con un’ipotesi quasi surreale nella sua esasperata concretezza. Prima di procedere a descrivere il video sopra riportato, opera dell’animatore digitale di Youtube specializzato nella storia dell’esplorazione spaziale Hazegrayart lasciatemi perciò descrivere le sue fonti: nient’altro che una singola lettera scritta da alcuni ex-ingegneri al servizio del governo di Mosca, pubblicata sulla rivista britannica Spaceflight nell’anno 1983. In cui si parlava di un’ipotesi tecnologica chiamata semplicemente Albatross, per uno “Shuttle Russo” che sarebbe decollato non da una comune pista dell’entroterra asiatico, né una rampa di lancio verticale. Bensì le onde relativamente calme del più grande lago al mondo, identificato sulle mappe con il nome di Mar Caspio. Accelerando gradualmente, progressivamente, finché un triplice assemblaggio dal peso impressionante avesse raggiunto i 180 Km/h, procedendo con il mettere in atto l’essenziale suddivisione…

progetti

Il signore degli anelli sotterranei ed il maggior fallimento scientifico degli Stati Uniti

Chi è stato a costruire un massiccio complesso di uffici poco fuori la storica cittadina di Waxahachie, nel Texas settentrionale? Chi ha scavato in vari punti nei dintorni, attorno a depressioni e asperità del territorio, profonde voragini verso destinazioni ignote? E chi l’ha poi riempite con migliaia d’ettolitri di acqua, pompate in quello che parrebbe essere a tutti gli effetti un singolo ambiente interconnesso al di sotto delle aride distese del Gigante? Non proprio la controparte antropomorfa di questa metafora toponomastica, sinonimo del più vasto ed il secondo più popoloso tra i 52 stati nordamericani. A meno di voler attribuire tale termine in maniera figurativa, sulla base delle sue mansioni, all’uomo che siede a Washington all’interno dello studio ovale. Dove si costruiscono e distruggono, tra l’ora di colazione e il pranzo nelle sale della residenza, i destini degli uomini e delle nazioni. Oltre a quello, almeno in un singolo caso, dell’Universo stesso. O per meglio dire (facciamolo!) della nostra COMPRENSIONE, di quello stesso spaziotempo. Per il tramite del migliore e il solo metodo di cui possiamo disporre: far scontrare cose molto piccole, in maniera straordinariamente veloce.

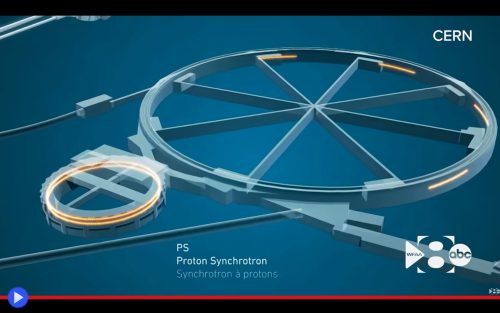

Tutto ha inizio con l’elaborazione del cosiddetto Modello Standard, elaborato in varie fasi nel corso del XX secolo ad opera di grandi personalità della fisica come Steven Weinberg, Abdus Salam e Peter Higgs. L’idea secondo cui le interazioni basilari della materia fossero in un certo senso governate da tre forze (debole, forte ed elettromagnetica) e l’influenza reciproca di due tipologie di microparticelle: i quark ed i leptoni. Il che avrebbe presentato un problema non indifferente da risolvere, poiché le seconde risultavano essere, da ogni punto di vista concepibile, inizialmente prive di alcun tipo di massa. Da qui l’idea che potesse esistere un qualche tipo di meccanismo, ed un sostrato di entità ancor più minute, in grado di aggregarsi e trasferirvi in qualche modo la loro stessa essenza. Per tutti i loro validi contributi all’avanzamento delle scienze quantistiche a partire dagli anni ’50, tuttavia, i primi sincrotroni o acceleratori ad anello costruiti al mondo non riuscirono a provarne l’esistenza. Il problema di quello che avremmo infine conosciuto con il nome di bosone di Higgs o “particella divina” è che come ogni altro elemento fisico di tali infinitesimali dimensioni, esso non può essere osservato direttamente, ma soltanto tramite gli effetti che riesce ad avere sulla materia circostante. Ma a differenza della stragrande maggioranza delle sue controparti, le caratteristiche specifiche che lo definiscono tendono a richiedere per i relativi esperimenti una quantità di energia, e conseguenti risorse, assolutamente fuori da ogni scala ragionevole presunta. Ed è proprio questa la ragione per cui trasformare in comprovata verità la semplice teoria, elaborata dal 1964 dall’omonimo scienziato britannico, avrebbe richiesto un periodo di 48 anni fino al 2012, e l’impiego del più grande sincrotrone sotterraneo esistente: il Large Hadron Collider alias acceleratore di particelle del CERN di Ginevra. Ciò che non tutti sanno, tuttavia, perché nessuno ama parlarne, è che la stessa scoperta avrebbe potuto essere anticipata di oltre vent’anni. Se soltanto gli Stati Uniti avessero potuto fare affidamento sul massiccio complesso scientifico passato alla storia col bizzarro soprannome di Desertron. Massiccia opportunità perduta della storia, infusa del tipico linguaggio delle ucronie…

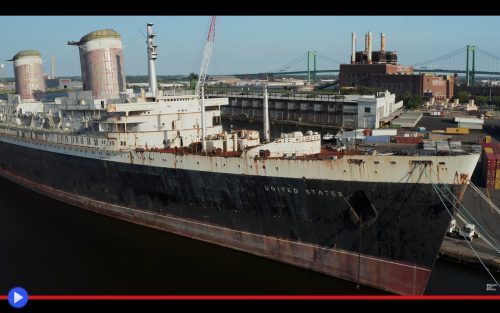

La pregna ruggine del mega-transatlantico fossilizzato nel porto di Philadelphia

Da Roma Sud a Timbuktu, dal fiume Po al Nilo, il più celebre negozio di arredamento al mondo ha sempre lo stesso aspetto esteriore: un cuboide bluastro, la scritta gialla con il termine svedese, il primo piano sopraelevato per permettere il parcheggio dei visitatori. Osservando dalla strada urbana di scorrimento l’Ikea portuale di Philadelphia, in Pennsylvania, è tuttavia possibile notare qualcosa di molto particolare. Si tratta di due torri, dell’altezza di 20 metri, la colorazione che un tempo doveva essere di un intenso rosso con strisce bianche e blu allusive alla bandiera e prossime alla sommità. Da uno sguardo approfondito, attento ed informato, sarà quindi possibile notare come non si tratti d’insegne, cartelli o segnali d’altro tipo, né apparati industriali facenti parte di un qualche tipo d’impianto di produzione. A meno che si decida di considerare il trasporto massivo di cose e persone, come una forma d’industria rappresentativa dell’epoca moderna. Ma occorre un rapido cambio di prospettiva, spostandosi in prossimità del mare, per scorgere la nave che si trova al di sotto. Dietro l’edificio color cobalto, tra le acque del punto d’approdo, campeggia di fatto un importante pezzo di storia tecnologica degli Stati Uniti. SS United States, il transatlantico che porta il nome del suo stesso paese, in condizioni che oggettivamente potrebbero essere migliori. Certo, è quello che succede, quando un grande dispositivo semovente smette di servire lo scopo per cui era stato allestito e dopo lunghi e disperati tentativi di riabilitarlo, seguiti da un parziale smantellamento, finisce per trascorrere mezzo secolo in uno stato di assoluta immobilità e parziale abbandono. Un destino particolarmente crudele in questo caso, qualora si scelga d’approfondire la vicenda pregressa ed il significato un tempo posseduto da questo imponente scafo. 45.000 tonnellate, 302 metri di lunghezza, 240.000 cavalli di potenza per una velocità massima (teorica) di 43 nodi, pari a 80 Km/h. Per il mostro sacro premiato con il prestigioso Blue Bollard, dopo aver battuto nel suo viaggio d’inaugurazione nel 1952 il record segnato dalla RMS Queen Mary, il più veloce bastimento per i passeggeri ad aver solcato in precedenza il tragitto oceanico d’Occidente, con soli tre giorni e 10 ore per andare da New York alla Cornovaglia. Risparmiando ulteriori dieci completi giri della lancetta dei minuti. In un ambiente pratico ed al tempo stesso lussuoso, dov’era possibile mangiare ai tavoli, sgranchirsi le gambe, praticare sport… Qualcosa di difficilmente immaginabile, nella nostra epoca dei voli rapidissimi e low cost. Ma anche questo era un segno della sua epoca e un qualcosa su cui il governo stesso, non senza un piano estremamente preciso, aveva scelto d’investire competenze e capitali ingenti. Così come fatto dallo stesso rivale inglese e l’altra nave Queen Elizabeth, rapidamente trasformati in trasporti per le truppe al principio della seconda guerra mondiale e che sarebbero diventati una risorsa di primaria importanza, nello sforzo bellico congiunto contro le competenze logistiche del Terzo Reich. Così che l’Ammiragliato della Marina, potendo contare sull’eccesso di fondi motivato dal concretizzarsi del rivale sovietico, assegnò alla USL (United States Lines) il compito di costruire un vascello più potente, massiccio e rapido di qualsiasi altro nella sua classe. Mansione per la quale vennero scelti i cantieri di Newport News in Virginia e coinvolto il celebre progettista navale William Francis Gibbs, già responsabile assieme a suo fratello di alcuni degli esempi più notevoli della prima metà del secolo, particolarmente celebri per la sicurezza e l’affidabilità dimostrate anche in caso d’incidente. Ma quello che sarebbe passato alla storia come il loro capolavoro possedeva i meriti, e l’apparenza, di poter costituire ben più di una mera iterazione dei pregressi modelli…

L’insigne dinosauro che commemora la leggenda dei mega-bulldozer italiani

La natura, le antiche città storiche, la tradizione poetica e musicale. L’arte. Così direzionato è il sentimento patriottico dell’abitante della splendente penisola, che in molti spesso tendono a dimenticare quell’Italia tecnologica che ha fatto dell’ingegno il proprio emblema internazionale. La capacità d’individuare il corso pratico per la risoluzione di un problema, che possa essere allo stesso tempo completa ed interessante, persino magnifica per gli occhi di coloro che riescono a comprenderne le implicazioni profonde. Magari transitando a gran velocità sotto il cavalcavia della SS 14 Venezia Giulia, mentre si scorge a bordo strada la più poderosa, ingombrante, straordinaria macchina mai concepita entro i confini di Portogruaro, affascinante borgo definito in precedenza come “la Venezia dell’entroterra”. Per i suoi palazzi storici, le chiese, l’architettura medievale e l’alto numero di canali, che si diramano dal corso del fiume Lemene fino alle propaggini più esterne del centro abitato. Dove sorgeva, 40 anni a questa parte, una delle più rinomate industrie di produzione dei veicoli pesanti del Nord Italia. Tanto celebre, nello specifico, da rispondere a frequenti ed importante commesse internazionali. Compresa quella di un celebre, per quanto problematico capo di stato. È una vicenda per lo più aneddotica ma d’altra parte ragionevolmente probabile, secondo cui Gheddafi in persona avesse contattato l’imprenditore Umberto Acco, titolare dell’omonima compagnia locale, per comunicargli le misure del suo sogno spropositato. Il dittatore libico aveva infatti l’intenzione d’intraprendere un misterioso progetto di miglioramento delle proprie infrastrutture stradali, o secondo alcuni la posa di nuovi tubi della sua rilevante filiera di produzione del petrolio. E l’avrebbe fatto mediante l’utilizzo di alcuni dei più poderosi mezzi da cantiere che avessero mai calcato il suolo terrestre, incluso un bulldozer destinato a raggiungere il peso di 183 tonnellate. Un progetto il quale, all’inizio dell’embargo con le Nazioni Unite varato nel 1986 per l’accusa di assistenza offerta alle organizzazioni terroriste, sarebbe scemato nell’iperboreo di possibili ucronie alternative.

Ma c’è senz’altro della sincera passione e grande sicurezza produttiva, persino artigianale nelle probabili modalità impiegate, nell’ultimo residuo giallo paglierino di una tale mansione feconda, un tempo quasi demolito ma oggi custodito al sicuro entro i confini del vivaio e galleria d’arte con collezione di macchinari “Beijaflor”. Che dal 2012 ospita orgogliosamente, per volere del vecchio vicino ed amico di Umberto, Roberto Valerio il leggendario Super Bulldozer, capace di costituire l’invida su scala globale di un particolare gruppo di appassionati. Quelli capaci di comprendere l’importanza di qualcosa di unico, nonché detentore di una significativa quantità di record assoluti nella produzione di un dispositivo di siffatta entità. Rispetto a cui, sino alla data odierna, nessuno sembrerebbe provato l’esigenza di mettere alla prova i propri stabilimenti…