All’alba della vuota consuetudine, in mezzo alla foschia di un grigio tenue tendente al rosa, le dune si estendevano in un susseguirsi di gibbose preminenze paesaggistiche da sempre prive di un appellativo. Lo sguardo al timido risveglio, in mezzo al freddo che attanaglia, scorge allora una sporgente forma discoidale; cupa, insolita creatura segmentata, le zampe estese a sollevarsi controvento, le mandibole del tutto aperte come fossero una pinza. Difficile capirne le precise proporzioni, vista la collocazione nel surreale nulla delle circostanze avite. Per qualche tempo immobile, il protagonista solitario sembra suggere un qualcosa d’inusitato. Gradualmente, inesorabilmente, il sole sorge sopra l’arido paesaggio e sembra ciò costituire il primo annuncio di un segnale duraturo. Come un masso rotolante, la creatura di colore nero balza rapida in avanti, giù per la discesa del sabbioso declivio. In un attimo sparisce, quindi ricompare. Poi si allinea all’orizzonte, brevemente, prima di ridurre la sua sagoma fino alla virtuale invisibilità per l’occhio dell’osservatore umano. Dopo tutto e nonostante tale propensione alla rapidità inerente, quello scarabeo era un essere dalle proporzioni contenute. 10-15 mm al massimo, ma non per importanza: Onymacris plana, dal latino: zampe-lunghe appiattito.

Convergenza di caratteristiche, quanto fin qui descritto, tale da attirare l’attenzione di generazioni di studiosi interessati al suo stile di vita particolare. Ciò in funzione dell’ambiente, soprattutto, in cui egli prospera e si riproduce, niente meno che uno dei luoghi più inavvicinabili e letali di questo mondo. Namib è il nome del deserto dell’omonimo paese, sulla costa occidentale d’Africa attraversata dal Tropico del Capricorno, dove cadono in media circa 20 mm di pioggia nel corso di un’intero anno. E la temperatura media a mezzogiorno può aggirarsi attorno ai 40 gradi. Nel momento esatto, per intenderci, in cui l’essere citato è maggiormente attivo correndo in cerca di detriti commestibili portati via dal vento, alla velocità possibile di 0,9-1,2 metri al secondo, pari al ritmo di una camminata umana. Ovvero 40 lunghezze corporee, il che vorrebbe dire che se rapportata alle nostre proporzioni, agevolmente corrisponderebbe a 245 Km/h circa. Immaginate allora una creatura che si sforzi per raggiungere l’equivalenza di un’odierna auto sportiva. O anche l’auto sportiva stessa, mandata a quel regime sostenuto sotto il solleone di un simile ambiente assassino. Quanto potrebbe sopravvivere una simile presenza, prima del sopraggiungere del surriscaldamento finale? La risposta che è anche troppo chiara in tali casi teorici, è d’altronde capovolta per quanto concerne lo scarabeo. Che corre a oltranza e non accenna in alcun caso a fermarsi, quasi volesse seminare lungo il suo tragitto l’ombra implacabile della morte stessa. Un’impressione che consente di approcciarsi da un vettore insolito alla verità, come sapevano istintivamente gli scienziati già dagli anni ’80, quando studi preliminari dimostrarono mediante un termometro aghiforme come il calore accumulato dall’insetto non fosse superiore successivamente al completamento di un lungo tragitto disegnato a ritmi rapidi, in mezzo alle sabbie inospitali del suo luogo naturale di appartenenza. Ancorché nessuno avesse mai pensato, prima dell’ultimo anno appena trascorso, di poter riuscire a misurare i gradi del piccolo animale MENTRE era intento a correre tra la cima di una duna ed un’altra…

insetti

Il grillo che perpetua la sua specie nei deserti lavici creati dalla Dea del monte Kilahuea

Essere o non essere, stati contrapposti nella percezione noetica dell’Universo, come punti estremi dello scorrimento lungo l’asse temporale degli eventi. Un punto di partenza estremamente funzionale, e a dire il vero ineluttabile, da cui venne anticamente elaborata la teoria fondamentale della generazione spontanea. Dove cadono le briciole, nascono formiche. Se l’umidità raggiunge il punto di stoccaggio, la dispensa si popola di curculionidi del grano. Se un essere vivente muore senza essere tolto di mezzo, la sua carne si trasforma in larve di mosca che nei giorni o settimane successive, spiccheranno il volo. “Quello che non vedo con i miei occhi, non è reale.” Affermavano comunemente i primi cercatori della verità in merito alle circostanze ed il comportamento delle creature. “Per questo l’unica spiegazione possibile, è che avvenga senza soluzione di continuità apparente.” Un simile ragionamento strumentale, nella maggior parte delle circostanze, non offre spunti di chiarezza superiori a qualsivoglia tipo di credenza religiosa. Per questo le due linee hanno continuato a combattersi per lunghi e dolorosi secoli, da quando gli umani svilupparono la curiosità necessaria a scrutare con occhi indagatori la biosfera eternamente persistente. Non ebbero particolari dubbi, d’altra parte, gli abitanti dell’Isola Grande di Hawaii, giunti dai loro remoti lidi polinesiani d’origine, nel caratterizzare un particolare insetto dell’arcipelago come figlio fenomenico della divina Pele, Colei che Regola e Determina la Fuoriuscita di Lapilli e Pietra Fusa dalle Cavità del Mondo. Come spiegare altrimenti l’esclusiva presenza di questo particolare ortottero all’interno degli scarni territori ricoperti dalla lava solidificata da non più di qualche mese o anno a questa parte, proprio là, dove nessun’altra creatura sembrava capace di sopravvivere in alcun modo? E dove andavano i piccoli brulicanti, ogni qual volta erba e vegetazione, inevitabilmente, riuscivano di nuovo ad attecchire in quegli torturati frangenti? Normalizzando gradualmente questi luoghi, mentre il quasi leggendario ‘ūhini nēnē pele (“piccolo saltatore ronzante della lava”) ritornava, misteriosamente, nell’apparente dimensione parallela della sua quotidiana esistenza!

Non prima del 1978 dunque, ad opera dei ricercatori del Bishop Museum di Honolulu, Gurney e Rentz, il Caconemobius fori sarebbe stato finalmente fotografato e classificato, assegnandogli una qualifica tassonomica nel gruppo di un recente genere, ospitante primariamente grilli degli ambienti sotterranei sulle coste del Pacifico dall’Asia alle Hawaii. Coi quali condivide il metabolismo poco esigente in termine di nutrimento ed alcune caratteristiche riproduttive, nonché l’assenza quasi totale di ali e di un canto udibile dall’orecchio umano. Ma per il resto, potrebbe costituire uno degli insetti maggiormente caratterizzati dalla propria endemismo estremofilo, raggiungendo quasi le vette di un batterio o microrganismo…

La pigra cavalletta che figura tra gli insetti più tossici dei cinque continenti

L’affamato licaone volgeva con l’attenta consuetudine il suo sguardo all’indirizzo della fattoria dell’uomo. E quella costruzione in filo di metallo, colma di magnifiche creature del tutto incapaci di volare. Ah, galline! Cosa non farei per quel… Sapore. Persino penetrare nel pertugio sotto l’elettrificata recinzione, insinuarsi dentro il territorio reclamato in quel Zimbabwe ed aggirare l’oltraggiata superbia del suo antico avversario, il Cane. L’eterno servitore, imponente assalitore di ogni cosa che viene da fuori. Ora questo Cane, un mastino di Boerboel del peso di almeno 70 Kg si trovava in prossimità di una struttura costruita sulla sua misura, intento a rosicchiare un osso lasciatogli dal suo signore. Al che il licaone, su un piano del tutto istintivo, comprese in modo transitorio un qualcosa di assolutamente fondamentale: non importa quanto ben nutrito, comodo e protetto fosse quel temibile nemico. Il suo cervello in perenne cortocircuito gli avrebbe ripetuto in ogni attimo quel familiare impulso: mangia, mangia, DIVORA! Qualcosa di non sempre conduttivo, in base alle diverse circostanze, a gradevoli conseguenze finali. Ora il quadrupede zimbabwese, in qualche modo fondamentalmente imprevedibile, vide prospettarsi innanzi al proprio agire lo schema prototipico di un piano. Non del tipo elaborato per le connessioni neuronali nel suo caso assenti, bensì prospettato dal verificarsi di fortuite concatenazioni tra causa ed effetto. Allorché avanzando, tra i rami più bassi di una siepe di asclepiadacee dai fiori di cera, vide una scintilla rossa e nera profilarsi ai più remoti confini del suo campo visivo. Ora la diabolica creatura, roboante cavalletta, si spostò all’indirizzo del confine invalicabile, e poi oltre sotto l’occhio incredulo del vigile Boerboel. Che in un solo, agile balzo, la ghermì con le sue zampe muscolose e strinse in bocca tra labbra e acuminate zanne d’avorio. Crudelmente soddisfatto fu in questo frangente il licaone, che sapeva ciò che avrebbe avuto luogo nei pochi momenti successivi. Un sibilo leggero, appena udibile dalle sue orecchie amplificate. E schiuma bianca che fuoriesce dall’insetto, rendendo idrofobo d’aspetto il suo malcapitato torturatore. Finché il mordace non fu preso da tremori e nel giro di pochi secondi, cadde rovinosamente a lato della gabbia del pollame. Adesso soddisfatto, l’irsuto ladro maculato riprese laboriosamente lo scavo. Gli animali selvatici sanno che ci sono circostanze e situazioni dove, ispirati da ragioni di contesto, conviene coltivare sempre i meriti dell’astinenza. Ma quella saggezza e implicita pazienza, adesso, era stata accantonata…

Aritmia subito seguita da crisi cardiaca e nei casi più gravi, arresto cardiaco pressoché immediato. Avreste mai pensato di poter subire conseguenze simili, soltanto per aver introdotto nel vostro sistema digerente il corpo variopinto di un insetto? Probabilmente no, perché probabilmente non siete abitanti dell’Africa al di sotto della linea equatoriale e… Probabilmente, non avete mai osservato con i vostri occhi una riconoscibile esponente della specie Dictyophorus spumans o cavalletta schiumosa delle koppie (n.d.t: koppie significa “collinetta”) in merito alla quale i giovani vengono educati nelle scuole, poiché rappresenta il caso raro di una creatura del Vecchio Mondo, nociva e terribile a tal punto che potrebbe appartenere ai biomi più temuti d’Australia…

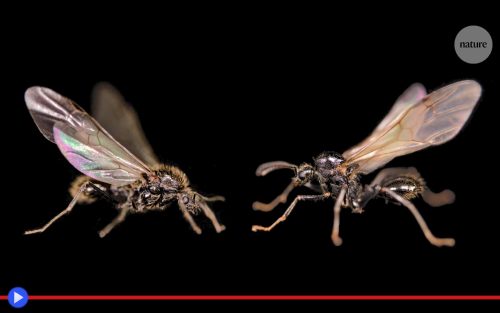

La singolarità genetica della formica che incorpora due specie nella sua discendenza

C’è solo un’altra specie di esseri, su questo pianeta, che vive quotidianamente il nostro stesso stato di conflitto, completo e totalizzante, nei confronti dell’ambiente che si trova attorno. La tremenda manifestazione del destino percepito come unica possibile soluzione situazionale: replicare la propria esistenza, fino a sovrascrivere ogni possibile alternativa biologica esistente. Così controllando l’assoluta ecologia di un sito naturale, fino ad asservirla totalmente in uno stato d’esistenza alternativo in cui possa realizzarsi il predominio assoluto. Ed è così poco tollerante, l’indole della formica, nei confronti di ostacoli posizionati sul proprio cammino che in alcun modo riesce a tollerare la condivisione con creature disallineate, persino quando appartenenti alla sua stessa stirpe quanto meno parzialmente, essendo figlie di un diverso ramo del grande albero biologico del pianeta Terra. Immaginate dunque la sorpresa del gruppo di studiosi dell’Università di Montpellier, tra cui Y. Juvé ed il portavoce videografico Jonathan Romiguier, impegnati da qualche tempo nell’osservazione delle popolazioni attestata in Sicilia della formica di origini spagnole Messor ibericus, quando all’interno delle tane rilevanti cominciarono a scorgere la cospicua presenza di maschi, poi statisticamente quantificati ad un totale di circa il 56% del totale, privi della caratteristica pilosità capace di caratterizzare questa ben conosciuta varietà d’insetti eusociali. Il che avrebbe successivamente portato all’identificazione dell’imenottero “intruso” come una moltitudine coesistente di rappresentanti della specie non necessariamente contigua delle Messor structor, un altro tipo di formiche raccoglitrici originarie della penisola Iberica, i Balcani e l’Italia. Il che avrebbe avviato un frenetico quanto infruttuoso tentativo di ricerca, negli immediati dintorni, di un formicaio appartenente a tale genìa. Giacché questo tipo di commensalismo, in particolare nel genere Messor, è attestato condizioni specifiche entro le quali gli imenotteri si riservano un certo grado di tolleranza nei confronti della controparte, permettendo l’intrusione ed addirittura la fecondazione da parte di questi ultimi della propria stessa regina, al fine di produrre una diversa casta di lavoratrici o schiave interspecie, maggiormente efficienti nello svolgimento dei compiti che gli verranno in seguito assegnati dal formicaio. Ciò mentre le figlie della propria stessa stirpe, allo stesso tempo, potessero risultare principalmente femmine, massimizzando in tale modo la disponibilità di regine future. Attribuzione circostanziale dell’anomalia che nel presente caso, nonostante la sicura ricerca degli studiosi, non sarebbe andato incontro alla soddisfazione sperata. Lasciando emergere in maniera graduale, nonché inesorabile, l’incredibile sospetto titolare…