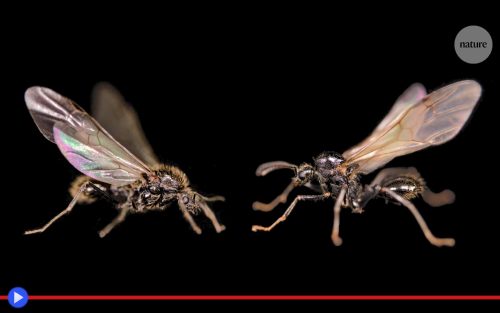

C’è solo un’altra specie di esseri, su questo pianeta, che vive quotidianamente il nostro stesso stato di conflitto, completo e totalizzante, nei confronti dell’ambiente che si trova attorno. La tremenda manifestazione del destino percepito come unica possibile soluzione situazionale: replicare la propria esistenza, fino a sovrascrivere ogni possibile alternativa biologica esistente. Così controllando l’assoluta ecologia di un sito naturale, fino ad asservirla totalmente in uno stato d’esistenza alternativo in cui possa realizzarsi il predominio assoluto. Ed è così poco tollerante, l’indole della formica, nei confronti di ostacoli posizionati sul proprio cammino che in alcun modo riesce a tollerare la condivisione con creature disallineate, persino quando appartenenti alla sua stessa stirpe quanto meno parzialmente, essendo figlie di un diverso ramo del grande albero biologico del pianeta Terra. Immaginate dunque la sorpresa del gruppo di studiosi dell’Università di Montpellier, tra cui Y. Juvé ed il portavoce videografico Jonathan Romiguier, impegnati da qualche tempo nell’osservazione delle popolazioni attestata in Sicilia della formica di origini spagnole Messor ibericus, quando all’interno delle tane rilevanti cominciarono a scorgere la cospicua presenza di maschi, poi statisticamente quantificati ad un totale di circa il 56% del totale, privi della caratteristica pilosità capace di caratterizzare questa ben conosciuta varietà d’insetti eusociali. Il che avrebbe successivamente portato all’identificazione dell’imenottero “intruso” come una moltitudine coesistente di rappresentanti della specie non necessariamente contigua delle Messor structor, un altro tipo di formiche raccoglitrici originarie della penisola Iberica, i Balcani e l’Italia. Il che avrebbe avviato un frenetico quanto infruttuoso tentativo di ricerca, negli immediati dintorni, di un formicaio appartenente a tale genìa. Giacché questo tipo di commensalismo, in particolare nel genere Messor, è attestato condizioni specifiche entro le quali gli imenotteri si riservano un certo grado di tolleranza nei confronti della controparte, permettendo l’intrusione ed addirittura la fecondazione da parte di questi ultimi della propria stessa regina, al fine di produrre una diversa casta di lavoratrici o schiave interspecie, maggiormente efficienti nello svolgimento dei compiti che gli verranno in seguito assegnati dal formicaio. Ciò mentre le figlie della propria stessa stirpe, allo stesso tempo, potessero risultare principalmente femmine, massimizzando in tale modo la disponibilità di regine future. Attribuzione circostanziale dell’anomalia che nel presente caso, nonostante la sicura ricerca degli studiosi, non sarebbe andato incontro alla soddisfazione sperata. Lasciando emergere in maniera graduale, nonché inesorabile, l’incredibile sospetto titolare…

Questa ricerca di un vantaggio reciproco, come spesso si verifica in natura, risulta anch’essa nel caso delle formiche condizionato dalla fervida ricerca collettiva di una scorciatoia di qualche tipo, valida ad espandere l’influenza della propria brulicante ed operosa collettività predestinata. Sia da parte della specie ospitante, in questo caso chiaramente identificabile come la M. structor, che di quella teoricamente proveniente da un diverso dedalo di gallerie adiacenti, permettendogli di riprodursi sebbene in uno stato di servitù vigente, una condizione che viene talvolta definita parassitismo spermatico, per lo sfruttamento di uno dei sistemi alla base del concetto stesso di creature animali, la riproduzione biologica all’indirizzo delle generazioni future. Il che appariva ad ogni modo, nel caso osservato a partire dal 2022 nell’isola siciliana, poco probabile causa l’assenza di condivisione degli spazi da parte delle due specie coinvolte. Il che avrebbe suscitato nell’equipe scientifica responsabile dell’articolo rilevante l’interesse a mettere in piedi un esperimento. Catturata una quantità sufficiente di regine di M. ibericus, quindi, gli osservatori di Montpellier hanno provveduto a trasferirle in laboratorio, aspettando di verificare quale sarebbe stata l’effettiva natura delle loro uova prodotte in situazione “emergenziale” di partenogenesi (casualità anch’essa documentata per le formiche) dopo la prima, seconda e terza generazione. Da cui la scoperta effettivamente prevista, ma non per questo meno eccezionale: volta dopo volta, anche in assenza di partner riproduttivi distintamente irsuti, le nuove generazioni nate continuavano a manifestare la stessa percentuale di maschi di M. structor, anche in assenza di fornitori del materiale genetico ritenuto in linea di principio essenziale. Un caso letteralmente senza precedenti nello studio accademico della natura, che avrebbe portato ad un cambio di paradigma niente meno che impressionante. La formica siciliana era infatti chiaramente entrata in possesso, in un momento non del tutto chiaro della sua pregressa evoluzione, della capacità di generare autonomamente lavoratori non soltanto di una casta distinta, bensì caratterizzati da genoma nettamente diverso. In una sorta d’integrazione feconda non dissimile, dal punto di vista concettuale, da quella teorizzata nell’ipotesi endosimbiotica del mitocondrio, che vedrebbe la cosiddetta centrale elettrica della cellula, mattone fondamentale dell’esistenza, come derivare da una possibile infiltrazione ancestrale di batteri dotati di un metabolismo ossidativo, in seguito entrati a far parte del sistema operativo degli organismi complessi. Essendo benevolmente accolti, come la formica servitrice di quella titolare, nella grande famiglia degli esseri che contribuiscono ad uno scopo comune.

Il commensalismo è d’altra parte ben più che un transitorio stile di vita, essendo attestato a multipli e adiacenti livelli dell’esistenza. Così come la stessa M. structor, nel corso di una passata osservazione e relativo studio scientifico (Lenzini, Castellucci 2022) aveva dimostrato di essere incline a tollerare la presenza ingombrante nel formicaio di occasionali esemplari del ragno italiano Anagraphis ochracea, per finalità in questo caso notevolmente complicate da contestualizzare in assenza d’interazioni reciproche effettivamente acclarate. In assenza di predazione reciproca, né fornitura di alcun tipo di vantaggio evidente. Quasi come se quest’apertura basica all’intromissione di geni in linea di principio ostili avesse generato i presupposti di una latente apertura nei confronti del passaggio di creature esterne ai cancelli concettuali della formicante comunità sepolta. Per l’applicazione di linee guida ed uno stile di sopravvivenza che risulta ineffabilmente privo di fondamenta chiaramente osservabili allo stato dei fatti vigenti.

Forse un nuovo tipo di possibile convivenza, da cui noi stessi potremmo essere inclini a trarre un’utile lezione di tolleranza? Difficilmente, ad ogni caso, la stessa tolleranza di altri esseri può essere osservata nel caso della nostra discendenza implicita mitocondriale. Attribuendo un limite minimo di dimensione molecolare, possibilmente, all’ispirazione genetica dei comportamenti di ciascuna creatura. Egualmente osservabile ad entrambi i punti estremi, parimenti efficienti nella conquista di legittimi spazi vitali, degli esseri umani e l’impero senza limiti delle formiche. Chiunque possa essere, dei due popoli da sempre contrapposti, il singolare possessore dell’imprescindibile saggezza, verso la realizzazione del proprio auspicabile predominio finale.

Vedi studio scientifico sulla rivista Nature: One mother for two species via obligate cross-species cloning in ants