“Se la Terra fosse grande quanto una pallina da ping pong, la sua distanza dal Sole sarebbe di 460 metri.” È per questo che ai fini di effettuare dimostrazioni scientifiche, non è opportuno che la Terra abbia dimensioni superiori a una pallina da ping pong. Va d’altra parte anche considerata la maniera in cui, nonostante il suo velato ed ingiustificato senso di aleatoria familiarità, il sistema planetario a cui noi apparteniamo sia costituito in larga parte dal vuoto cosmico, ragion per cui prende il nome di Spazio e non, tanto per dirne una: “Grande oceano popolato da una pletora di pesci e altre creature.” Se dovessimo d’altronde immaginare un ipotetico futuro, in cui stazioni spaziali, ferrovie astronautiche a la Galaxy Express 999, punti di approdo asteroidali e piccole stazioni fluttuanti di altra natura dovessero riuscire a costellare questi territori, sorgerebbe l’esigenza di costruirne, da qualche parte, un plastico in scala maggiore. Altrimenti come potremmo riuscire a immaginare, senza staccare i piedi dal pianeta che ci ha dato i natali, di vedere con i nostri occhi Marte, Venere o gli anelli luminosi del grande Saturno? Ebbene se una simile possibilità dovesse mai effettivamente palesarsi, non è irragionevole pensare di conoscere già il luogo dell’impresa: le vie ferrate di Chiloquin, Oregon, contea di Klamath, non lontano dal famoso Crater Lake Park. In un luogo noto tematicamente e in modo almeno parzialmente descrittivo come “Train Mountain” benché non sia (soltanto) una montagna, contenendo anche diverse valli, colline, vari boschi e i suoi percorsi, serpeggianti in mezzo a quella che potremmo definire l’incomparabile e ragionevolmente incontaminata natura. Dove la Terra avrebbe un diametro corrispondente grosso modo all’altezza del Messico e una locomotiva la capacità d’ingombro di una marmotta adulta. Bestia di metallo dalle dimensioni forse contenute, ma cionondimeno in grado di trasportare assieme alle sue molte consorelle un carico pensante ed entusiasta in giro per i 2.205 acri ed oltre 40 Km di binari di quel territorio in “miniatura”, completo di rimesse, scambi elettrici del tutto funzionanti, piccoli paesi in miniatura, torri di approvvigionamento idrico e veri e propri ponti a traliccio, per non parlare del tunnel lungo 91 metri posto a transitare sotto il corso di un’autostrada full-size. Benvenuti, dunque, in quello che pur avendo le caratteristiche, l’aspetto, il funzionamento, l’organizzazione, i metodi promozionali di un luna park, è in effetti più che altro un museo a cielo aperto. Forse il più atipico, a suo modo memorabile degli Stati Uniti e del Mondo…

visite

Dar Al-Hajar, il palazzo sul pilastro di arenaria degno di un’antica fiaba yemenita

Profili delle case multiple adagiate l’una all’altra, con candidi merletti posti ad identificare i perimetri portati ad intersecarsi. Finestre o feritoie di ogni forma immaginabile, rettangolari, sovrastate da archi, contrafforti onirici a stretto contatto con le nubi. E in cima un’alta balconata da cui dominare l’intero territorio, aspettando la venuta di un’ispirazione proveniente dai flussi inalterati della sapienza.

Luoghi magnifici da epoche distanti, in circostanze inaccessibili di paesi politicamente complessi. Eppure nella mente delle persone, il loro atteggiamento, l’apertura nei confronti della modernizzazione necessaria per poter creare un polo d’attrazione turistica fuori dai confini, può sussistere un latente potenziale degno di essere esplorato, nell’attesa di un mondo maggiormente aperto alle possibilità future. In Yemen, nella verdeggiante valle (wahdi) di Dhahr situata a soli 15 Km dalla capitale di Sana’a, una figura dalla veste variopinta si staglia contro uno degli edifici più caratteristici di questo paese. Lei è Somaya Gamal, giovane viaggiatrice reclutata in questo caso dall’UNESCO, al fine di mostrarci la svettante meraviglia architettonica di questo luogo letteralmente sconosciuto all’Occidente, per i molti complicati risvolti burrascosi e conflitti regionali intercorsi al volgere delle trascorse Ere. Eppure stranamente familiare al senso comune dei cinefili italiani, per la sua comparsa in qualità di residenza della principessa Dunya nel film del 1947 di Pier Paolo Pasolini, Il fiore delle Mille e una notte. Struttura degnamente iconica, assolutamente imperitura in potenza, così come compare con l’appellativo odierno di Dar al-Hajar: il “Palazzo sulla roccia”. Nomen, omen, verità evidente. Tangibile, pesante, con le fondamenta inesplicabilmente incapsulate in un enorme macigno d’arenaria costruito presso il sito di un’ancestrale fortezza dei Sabei. In multiple contingenze e con tutte le caratteristiche di un’imprendibile palazzo, così come voluto dal suo principale committente agli albori dell’epoca moderna, l’Imam di tutto lo Yemen al-Mansur Ali ibn al-Abbas che regnò come dinasta dei Qasimidi tra il 1755 e il 1809, in un paese libero dal dominio degli Ottomani da ormai più di due secoli, ma ancora disunito dai conflitti e dalle guerre tribali purtroppo implicite nella sua eredità storica e culturale. Tuttavia sufficientemente stabile, e prosperoso, da permettere la costituzione di un polo delle arti e della cultura alla corte del suo più influente sovrano, con figure di elevato calibro in tal senso ma forse nessuna all’altezza dell’astronomo, ingegnere e costruttore di castelli Ali ibn Salih al-Ammari (1736-1798) che qui pensò quello destinato a rimanere negli annali come uno dei suoi capolavori. Una residenza estiva quale mai nessuno, prima di quel momento, avrebbe mai potuto tentare d’immaginare…

Gli ingredienti che proteggono il gelato turco dai giochi di prestigio dei suoi creatori

È una delle scene che ricorrono su Internet tra un video divertente di animali e il film documentario della storia di un paesaggio particolarmente accattivante. Il susseguirsi di gestualità, espressioni e movimenti che viene notato dallo spettatore con un senso vago di divertimento, mentre gli occhi già si spostano verso la successiva attrazione del parco giochi digitale oltre i magici cancelli del Web: un uomo in abiti tradizionali, dal pregevole fez d’ordinanza, offre del gelato con un lungo cucchiaio al suo cliente, spesso un bambino o una bambina del posto. Qualche volta un turista. Ma la progressione dell’evento riesce ad essere tutt’altro che lineare, mentre la suddetta pietanza viene ripetutamente allontanata, posta sopra un cono e poi rimossa, capovolta, fatta scomparire dalle mani della vittima di turno. Soltanto alla fine, dopo almeno un paio di minuti trascorsi a declinare ogni possibile acrobazia dei gesti consentiti, il gelato si materializza infine in dotazione al suo destinatario, dall’espressione divertita ma anche comprensibilmente prossima all’esasperazione. Così colpiti dall’assurdità e curiosa contestualizzazione di una simile contingenza, raramente pensiamo a interrogarci su come sia possibile che il suddetto fluido semi-solido, dalle nostre parti noto per la sua tendenza a sciogliersi in periodi piuttosto brevi, possa mantenere la sua forma lungo lo svolgimento di questo breve, quanto animato spettacolo di strada fatto d’acrobazie e continue sollecitazioni situazionali. Il che deriva per l’appunto dalla sua collocazione geografica turca e l’utilizzo di specifici componenti, ciascuno valido e contributivo alla creazione di un malloppo dalle caratteristiche tutt’altro che newtoniane. L’appiccicoso, coriaceo, delizioso e compatto dövme dondurma, il cui nome significa per l’appunto “[cosa] congelata allo spiedo”, proprio per l’impiego dell’attrezzo da cucina in questione per perforarlo al termine della preparazione, provvedendo a esporlo come una sorta di kebab presso l’ingresso del proprio negozio o bancarella, nella più totale indifferenza all’impatto diretto dell’energia termica proveniente dall’astro solare. Perché sebbene venga preparato alla temperatura media di -8 gradi, raramente il gelato turco sopravvive fino a raggiungere il suo punto di scioglimento, una caratteristica considerata particolarmente utile nelle caldi estati del Levante. Il che non è d’altronde l’obiettivo ultimo della sua preparazione, bensì una mera risultanza collaterale delle sostanze utilizzate per la sua preparazione, ciascuna egualmente utile a creare un gusto ed un’aroma tanto distintivi e nell’opinione di alcuni, tutt’altro che facili da emulare. A partire dal latte impiegato, che dovrebbe possibilmente provenire esclusivamente da capre allevate sulle montagne di Ahir, in Anatolia presso la città di Kahramanmaraş, nutrite con particolari erbe tra cui il croco, timo e giacinto. Prima di essere accuratamente mescolato con qualcosa di quasi altrettanto difficile da procurarsi, almeno fuori dal suo effettivo paese di provenienza…

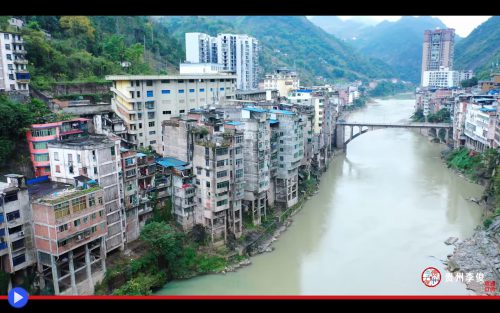

La precarietà della città cinese che mantiene l’equilibrio tra il precipizio e il fiume

Il vecchio e versatile modo di dire “La Cina è sempre più vicina” non parrebbe di suo conto essere configurato in modo tale da tenere conto dell’assioma fondamentale, in base al quale quel paese era e resta ancora adesso il quarto più vasto del mondo, con i suoi 9 milioni e mezzo di chilometri d’estensione. Una territorio entro il quale c’è di tutto, sia dal punto di vista paesaggistico che amministrativo, con luoghi e province dislocati sulla base di caratteristiche orografiche, morfologiche e territoriali tanto variegate quanto imprevedibili, per lo meno se tentiamo di basarci sull’esperienza pregressa delle terre a noi più familiari. “Quale parte della Cina?” Occorrerebbe dunque chiedere di conseguenza, ottenendo il tipo di risposta che probabilmente non includerà, per lo meno dal punto di vista concettuale, l’improbabile recesso urbano della contea di Zonghe Town nella contea di Yanjin, prefettura centro-occidentale dello Yunnan. Un luogo svettante lungo il fondo di una valle lunga e stretta, situata sulle strette rive del fiume Nanxi. Tanto anguste proprio perché circondate da svettanti montagne quasi verticali, capaci di lasciare una quantità di metri edificabili variabile tra i 30 ed i 300, appena sufficienti per una doppia fila di edifici ai lati di una strada, ed in determinati punti neanche quello. A patto di fare ad ogni modo ricorso, s’intende, all’espediente architettonico particolarmente distintivo di un letterale sistema di pilastri simili a palafitte, saldamente infissi sul fondo umido dello strapiombo sottostante. Strutture di sostegno appoggiate, tra l’altro, in posizioni tutt’altro che rassicuranti, con i casi più notevoli situati sopra rocce di poco più grandi del pilastro stesso, magari a loro volta in bilico sopra un masso leggermente più ampio come in un cartone animato di Hanna-Barbera Productions Inc. In altri termini, non saremmo poi così lontani dalla verità affermando che l’insediamento in questione paia scaturito dalla penna immaginifica di un illustratore fantascientifico di mondi strani e irraggiungibili, piuttosto che figurare in forma tangibile all’interno di una zona non particolarmente visitata dai turisti esteri, benché famosa per i propri paesaggi notevoli e la storia risalente ad epoche particolarmente remote. Che nel presente luogo vedono un’importante testimonianza osservabile dell’antico insediamento locale appartenente al popolo lungamente estinto dei Bo, assorbito almeno dal 316 a.C. durante l’espansione dell’impero della dinastia Qin, oggi famoso in modo particolare per le sue bare sospese a mezz’altezza lungo il ciglio di profondi precipizi, una possibile origine del mito taoista degli Immortali che si ritirano sulla cima delle montagne prima di trovarsi a dover abbandonare le proprie spoglie terrene. Il cui esempio menzionato in tutte le guide turistiche sull’argomento si trova affiancato da un itinerario montano con alcune antiche ville e residenze storiche, sebbene il principale rush urbanistico della regione non sembri essere andato incontro ad un processo di sviluppo prima dell’ultimo secolo, quando l’avanzamento delle tecnologie e materiali da costruzione sembrerebbe aver permesso finalmente di edificare la notevole città in base ai crismi attualmente osservabili. Come una porta del tutto tangibile, verso improbabili universi abitativi dalle logiche impossibili da contestualizzare…