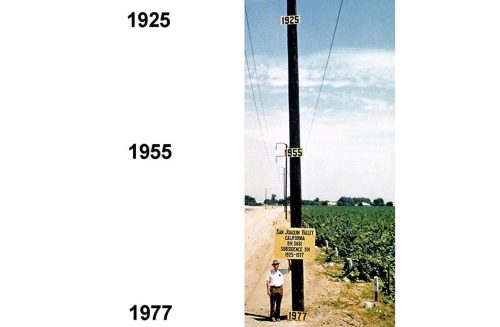

In un’immagine che ha circolato lungamente sui settimanali, per poi diventare un classico sul tema dell’ambientalismo negli ambienti di Internet, un agente dei servizi territoriali statunitensi è stato fotografato di fronte a un palo della luce nella Central Valley Californiana. Un cartello appeso ad esso, coadiuvato da una serie di indicatori cronologici che ne marcano le altezze successive, spiega come l’altitudine di tale oggetto indichi il livello del terreno attraverso il trascorrere degli anni: a 9 metri, l’equivalente di un palazzo di tre piani, è indicato chiaramente il numero “1925”. A 4,5 la dicitura riporta invece “1955”. E soltanto in corrispondenza dei piedi del soggetto umano campeggia finalmente l’anno in cui è stata scattata la fotografia, “1977”. Tutto molto chiaro in senso metaforico, benché risulti difficile a questo punto accantonare la domanda: cosa è successo esattamente in questo luogo, perché l’equivalente di millenni di subsidenza possa essersi verificato in poco più di mezzo secolo, scoprendo strati territoriali sufficienti a rivelare in altri luoghi intere città di civiltà risalenti all’epoca in cui le antilocapre ancora percorrevano il tragitto interstatale della contea di Kern? In un vortice d’ipotesi possibili, basate sull’inferenza o il ripercorrere degli eventi geologici passati, emerge dunque l’unica possibile interpretazione dello svolgersi dei fatti: l’uomo. È capitato l’uomo. Ed il suo modo inalienabile, impossibile da contenere di cercare l’utile sentiero in ogni singolo momento della propria partecipazione ai processi di modifica del territorio, verso copiosi approvvigionamenti di uva, verdure, pascoli per bovini e soprattutto mandorle, un’industria redditizia quanto notoriamente “assetata”. Così è innegabile come tra tutte le fonti di rifornimento agricolo a disposizione delle genti statunitensi, questa lunga striscia verde che si estende tra Redding e Bakersfield, correndo parallela alla costa dello Stato Dorato all’ombra dei massicci che formano la Sierra Neveda, il Klamath ed il Cascade Range costituisca di gran lunga la più importante, pur considerando l’aridità inerente di questo intero territorio nordamericano, soggetto ad una quantità di pioggia annuale esponenzialmente inferiore al “clima caldo mediterraneo” in cui rientra sulla base della classificazione Köppen utilizzata dal finire del XIX secolo. Il che non ebbe modo di costituire un problema necessariamente degno di nota, nei primi anni successivi alla colonizzazione del lontano Ovest, quando s’iniziò a scavare pozzi sufficientemente profondi da poter accedere alle copiose quantità di acqua nelle falde sotterranee, continuamente approvvigionate dalla discesa delle acque scongelate periodicamente sopra le montagne antistanti. Almeno finché come i nani a Moria nella celebre narrazione tolkeniana, gli agricoltori intenti a trarre il massimo profitto non scavarono troppo a lungo ed in profondità. Abbandonando ogni proposito, del resto mai realmente entrato a far parte della conversazione, in merito alla sostenibilità futura delle proprie attività generazionali…

irrigazione

Lingue d’argento sulle vette d’isole verdi, angusti tragitti per capire l’arcipelago di Madeira

Secondo il punto di vista degli storici, l’epoca delle Grandi Esplorazioni ebbe inizio con un evento del tutto accidentale: l’equipaggio del principe Enrico di Aviz, detto il Navigatore, che combatte strenuamente per rimanere in rotta durante un forte aumento di un improvviso vento di traverso. Soltanto per raggiungere nel 1418 con due sue navi, in rotta per le isole Canarie, la leggendaria Terra Benedetta che era stata descritta nelle Vite Parallele di Plutarco, da un marinaio dell’Atlantico al generale romano della Tarda Repubblica, Quinto Sertorio. Per poi scomparire totalmente dalle cronache, fatta eccezione per la potenziale visita dei vichinghi, che nel corso delle proprie peregrinazioni di quei luoghi non si spinsero molto lontani dalla spiaggia, attorno al nono ed undicesimo secolo e una leggenda successiva, relativa alla venuta del nobile inglese Robert Machim con la sua spasimante durante il regno di Riccardo III. Questo perché caratteristica originaria dell’intero arcipelago di Madeira e soprattutto l’omonima isola principale, il cui nome significa per l’appunto in lingua portoghese “Legno” era il suo essere completamente ricoperto da una fitta giungla sub-tropicale, lo straordinariamente biodiverso ambiente vegetativo noto con il nome di laurisilva. Almeno finché l’arrivo dei coloni su più larga e significativa scala, verificatosi a partire dal 1420, non avrebbe avuto inizio con il più antico ed utile strumento dell’umanità: un enorme incendio. Seguito da altri più piccoli, finché sostanzialmente l’intera parte meridionale della principale terra emersa di un’estensione di 740 Km quadrati non fu trasformata in uno spazio pianeggiante e privo d’ingombranti alberi e altri orpelli tipici di quel paesaggio lontano. Il che diede inizio alla lunga tradizione agricola, inizialmente dedicata alla barbabietola da zucchero e poi a una rinomata produzione vinicola, che sarebbe rimasta indissolubilmente legata alla storia di queste terre. Il che ci porta alla domanda di come, esattamente, simili coloni laboriosi fecero in modo per garantire un’irrigazione altrettanto valida, nella zona diventata secca e arida lasciata indietro dai loro distruttivi predecessori, perennemente battuta dai venti caldi provenienti dal meridione africano. E la risposta di costoro, concettualmente semplice, benché priva di termini di paragone per le specifiche metodologie e l’estensione della sua costruzione. Le loro levadas costituiscono a tal proposito la più eccezionale versione immaginabile di una fitta rete di canali simili concettualmente ad acquedotti di epoca romana, finalizzati a veicolare ingenti quantità d’acqua dalle sommità vulcaniche dell’isola fino ai suoi pianeggianti, e brulli spazi dedicati all’agricoltura. Grazie all’operato dei consorzi di cooperazione autogestiti dai coltivatori locali con il nome di heréus, che ne affidavano la costruzione a professionisti specializzati, i rocheiros, garantendone in seguito il mantenimento, dietro il pagamento di una partecipazione ragionevole e ricorrente. Il che avrebbe lasciato, ben presto, l’isola attraversata da una grande quantità di sentieri paralleli a simili canali, tali da raggiungere i 3.000 Km complessivi diventando potenzialmente la principale metodologia di spostamento tra i diversi insediamenti posti in corrispondenza dei punti d’approdo. Nonché la meta di una visita esplorativa strana ed affascinante…

Scoscesi obruk, le impressionanti vie segrete verso il sottosuolo dell’Anatolia

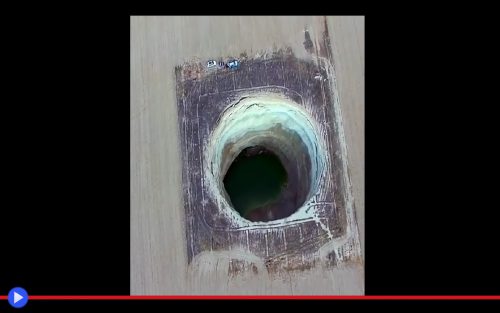

Le proporzioni sono tutto quando si sta tentando di osservare un fenomeno, nella speranza di comprenderne la portata ed il significato all’interno di un contesto sufficientemente vasto da fornire uno spunto d’analisi ulteriore. Prendi ad esempio, la realtà osservabile di un foro circolare, in quella che può essere soltanto definita come una superficie di colore marrone chiaro. Che vista da lontano, può ricordare facilmente la parate di una casa o il pavimento del bagno, in corrispondenza dei quali qualcuno, per ragioni non del tutto chiare, ha scelto di praticare un’apertura passante da parte a parte mediante l’uso di un trapano o altro simile implemento. Ciò almeno, finché l’inquadratura non si avvicina progressivamente, mostrando le forme chiaramente riconoscibili di quelle che possono essere soltanto piccolissime automobili, ed alcuni microbi variopinti intenti ad industriarsi nel calare giù una cima per andare a controllare cosa c’è suo fondo. Microbi che sono, neanche a dirlo, persone. Ed è allora che la descrizione funzionale della scena tende ad allargarsi, per includere all’interno del capitolo non più una mera stanza, ma l’intero territorio circostante di uno spazio coltivato, all’interno della ricca pianura di Karapınar nella regione turca di Konya. La cui caratteristica climatica maggiormente determinante è la caduta di pochi centimetri di pioggia ogni anno, certamente insufficienti per poter riuscire a sfruttare in maniera valida la fertile terra che caratterizza questo particolare altopiano circondato da altissime montagne. Ostacolo soltanto in parte insormontabile, quando si considera la fortunata presenza di un’estesa falda acquifera 50, 100 metri sotto il terreno battuto dal Sole, sufficiente all’implementazione sistematica di un vasto e funzionale sistema d’irrigazione. Ma l’industria umana, questa è cosa risaputa, riesce ad essere maggiormente abile nel risolvere i problemi immediati, piuttosto che studiare le conseguenze a lungo termine delle proprie scelte collettivamente determinate. Ed ogni soluzione apparente di un problema in essere, specie quando fatta materializzare dalla pura ed intangibile aria del mattino, tende ad avere un costo non sempre subito evidente. Così che, prendendo in esame un periodo di 33 anni tra il 1977 ed il 2009, 19 di questi fori smisurati, chiamati in lingua turca obruk (“fori” o “caverne”) si erano aperti nella zona rilevante, di cui 13 soltanto negli ultimi 4 anni del periodo. Mentre allo stato attuale dei fatti, canoni meno stringenti di conteggio arrivano a citarne fino a 600, dalle dimensioni più o meno estese disseminati nell’intero estendersi di questa zona d’importanza agricola senz’altro significativa. Un’ambiente di lavoro, per coloro che si trovano all’interno, nel quale sopravvivere significa imparare a gestire l’ansia, nella faticosa consapevolezza che in qualsiasi momento, senza nessun tipo di preavviso, il nulla possa spalancarsi per accogliere il proprio terreno, se stessi o la casa dei pregressi sacrifici, in cui risiede un’intera famiglia che non ancora non può, o non vuole entrare nell’idea di trasferirsi altrove.

La ragione pratica di un tale senso d’instabilità latente, dunque, è stato al centro di numerose ricerche scientifiche pregresse nel corso dell’ultimo secolo, finalizzate all’individuazione di possibili ragioni e a seguito di ciò, approcci che possano dimostrarsi in qualche modo risolutivi. Per un novero di cause giunto ad includere il collasso di antichi maar (laghi sotterranei d’origine vulcanica) piuttosto che la dissoluzione del sostrato iniziata durante il periodo maggiormente umido del Pleistocene. Altri in epoca più recente (Canik e Corekcioglu, 1986) hanno ipotizzato l’esistenza di un complesso meccanismo di emanazione di gas magmatici, capaci di contribuire alla liquefazione del sottosuolo mediante una reazione chimica dell’acqua ricca di anidride carbonica recuperata in alcuni sondaggi in profondità, una situazione classica in situazioni di tipo carsico come l’altopiano di Karapınar. Ma ogni personalità coinvolta nel corso degli ultimi anni, assieme agli stessi proprietari delle terre affette dal problema in questione, non ha potuto fare a meno di venire a patti con l’implicazione maggiormente problematica di questa intera concatenazione di cause ed effetti: il fatto che sia stata la mano dell’uomo e null’altro, guidata dalla solita ambizione che la caratterizza, ad aver contribuito all’attuale stato dei fatti…

Ghiaccioli giganti contro il problema del riscaldamento globale

Avete mai sentito parlare del Ladakh? Un paese di passaggio, sito al confine tra India e Tibet, chiuso tra le imponenti catene montuose dell’Himalaya e del Kunlun. Chiamato un tempo “la terra dei passi montuosi” per l’alta quota a cui si trovano le sue arterie di collegamento più importanti, e pressoché priva di precipitazioni, perché semplicemente una volta raggiunte le massicce barriere del paesaggio, le nubi non potevano far altro che fermarsi. E portare la loro acqua altrove. Il che, in un luogo dall’industria agricola rilevante (estremamente rinomate le albicocche locali) ha portato all’instaurarsi di un equilibrio, tra l’uomo e il sistema della natura, per cui ogni anno, tra aprile e maggio, all’inizio dello sciogliersi dei ghiacciai soprastanti, una parte dell’acqua discende fino alla quota di 4/5.000 metri, a cui si trovano disseminate la maggior parte delle comunità locali. Mentre per il resto dell’anno lo spazio tra questi confini viene definito, con mera ed oggettiva osservazione della realtà, con il termine di deserto. Ma un deserto diverso da ogni altro, dove la temperatura diurna media può anche aggirarsi, in determinati periodi dell’anno, sui -20 Celsius. A tal proposito il Ladakh è stato definito come “L’unico luogo al mondo in cui è possibile subire un’insolazione e un congelamento allo stesso tempo.” Eppure, nonostante questo, una popolazione di circa 230.000 abitanti è riuscito a farne la sua casa, interpretando da tempo immemore i ritmi ed il funzionamento del clima locale. Finché ad un certo punto (scommetto che ve lo aspettavate) l’idillio si è incrinato. Lo sapete perché: i gas inquinanti, il buco dell’ozono, l’aumento della temperatura globale, hanno portato i loro effetti fino alle più remote riserve di ghiaccio del tetto del mondo, iniziando ad alternarne i tempi ed il fato. Così dal tempo approssimativo di una generazione, tra un anno all’altro, tali entità hanno preso a squagliarsi non più con pacifica regolarità, ma all’improvviso e tutto assieme, causando inondazioni lampo in grado di devastare letteralmente una fattoria. Ma quel che è peggio, consumando tutta l’acqua annuale che doveva servire per l’agricoltura nel giro di pochi, drammatici giorni. Che cosa fare, a quel punto?

L’India è un subcontinente famoso soprattutto per il suo sincretismo di religioni e culture, la storia millenaria, l’arte e l’antica filosofia. Ma esso possiede anche un’altra qualità tipica del mondo moderno, che non troppo spesso viene considerata da chi vive lontano: la straordinaria inventiva dei suoi numerosi abitanti. Con un numero di inventori pro-capite tra i maggiori al mondo, spesso autodidatti o istruiti dagli alterni sentieri della vita, e un’attenzione innata per i problemi dell’uomo e della donna comuni, piuttosto che quelli delle spropositate ed anonime multinazionali. Persone come Sonam Wangchuk, il creatore, tra le altre cose, del primo ed unico stupa di ghiaccio. È un’idea fondata sull’estrema semplicità funzionale che spesso costituisce un chiaro segno del puro genio: un tubo, sepolto accuratamente, che parte dalla sommità di una montagna antistante il villaggio per raccogliere ogni singola goccia di ghiaccio squagliato. E che discende, con un gradiente importante, fino all’altezza dei campi coltivati. Quindi, ed è questo forse l’aspetto più bello, compie una rapida salita nel suo punto finale, come la canna di una fontana: non c’è pompa, non c’è motore, non c’è trucco né inganno. Eppure l’acqua giunta fin lì, tranquillamente risale, per l’effetto della pressione cumulativa di tutta la massa contenuta nel lungo tubo. E zampillando, ricade giù. Pura idraulica, signori miei! Ora, se ci trovassimo in qualsiasi altro luogo del mondo, tale apparato non sarebbe altro che una bizzarra, e stranamente costosa decorazione. Ma poiché in Ladakh, come dicevamo, la temperatura media dell’aria scende molto al di sotto dello zero, sopratutto in inverno, ciò che si ottiene da un simile processo è il progressivo formarsi di un cono verticale, simile a una stalagmite di ghiaccio formazione. Mano a mano, l’acqua forma i numerosi piccoli ammassi di candida materia cristallina. La quale naturalmente, rotola fino a terra allargando la base. Fino al punto in cui, raggiunta una stabilità sufficiente, la struttura inizia a crescere in altezza. Nelle prove fatte fin’ora, si sono raggiunti i 20 metri, stabilendo il nuovo record per la più alta struttura di ghiaccio mai costruita dall’uomo.