Per lungo tempo l’uomo ha tralasciato d’interrogarsi in merito alle precise dinamiche che condizionano, come il transito dell’alta e bassa pressione atmosferica, le vaste trasformazioni degli oceani terrestri. Questo perché in fondo, cosa importa di quello che non può influenzare l’interminabile traffico dei commerci, se non in maniera indiretta, poiché la meteorologia si è lungamente dimostrata capace, in modo altrettanto valido, di determinare il corso e il flusso delle tempeste… Almeno finché nell’inverno del 1973, una delle coraggiose navi dallo scafo tagliente spedite ad esplorare le più gelide propaggini dell’emisfero australe, non raggiunse quella zona geografica nota come “mare” di Weddel, dove le leggi di natura avevano insegnato quanto il ghiaccio imperituro fosse in grado di sostituirsi, senza limiti né interruzione, ai flussi d’acqua senza nome o un continente propriamente definito. L’anno, la decade e il secolo precedente ma non quel giorno: poiché innanzi agli occhi dell’equipaggio atterrito, la scorza solida e indivisa iniziò a presentare una fessura. Che un’onda dopo l’altra e ad ogni giorno di navigazione, sembrò tendere ad allargarsi progressivamente, fino a diventare un’apertura priva confini. O per meglio dire, vasta quanto le 36 contee dello stato dell’Oregon, corrispondenti a circa 255.000 Km complessivi. La terminologia scelta come appellativo per un tale fenomeno fu, quindi, di derivazione russa: polynya ovvero letteralmente полынья “buco nel ghiaccio” benché nessuno a conti fatti fosse in grado di farsene una ragione. Né trovarne, soprattutto, l’origine remota o prossima, nel vasto catalogo delle possibili ipotesi valutate per il suo verificarsi.

Ora se un tale fenomeno fosse stato una-tantum, senza ulteriori occasioni di studio ed approfondimento, la questione sarebbe assai probabilmente terminata lì. Difficilmente del resto, in un’epoca tecnologica risalente ad oltre 45 anni fa avremmo potuto disporre degli strumenti adeguati per tentare di comprendere, o approfondire, un simile mistero dell’Universo. E benché polynye di natura molto più ridotta abbiano avuto modo di verificarsi in altre zone ancora congelate dell’Antartide, nessuna di queste sembrò avere rilevanza o vastità anche soltanto paragonabili a quell’originale e impressionante registrazione storica pregressa. Almeno finché nel 2016, in maniera totalmente inaspettata, il satellite meteorologico della NASA Nimbus-5 non si trovò a rilevare, con il suo radiometro a microonde (ESMR) l’inusitato ripresentarsi primaverile della familiare voragine di Weddel: certo, questa volta con dimensioni complessive di “appena” 80.000 Km, comunque più che sufficienti a fuoriuscire dalle normali variazioni stagionali delle trasformazioni glaciali stagionali dei mari del Sud. E soprattutto con ottimi presupposti reiterativi, visto come pur chiudendosi al sopraggiungere dei mesi invernali, la polynya si sarebbe riformata ancora l’anno successivo, dimostrando una casualità reiterativa così poco riconducibile al normale flusso degli eventi. Abbastanza per giustificare nuovi approcci di ricerca, tra cui quello in grado di affidarsi all’assistenza di un nostro particolare, uggiolante amico. O forse sarebbe meglio chiamarlo “conoscente”. Dopo tutto, non sto certo parlando del cane…

Di foche con strani cappelli ne abbiamo viste molte: cilindri, panama, bombette… Senza ulteriormente allungare una simile lista, sarà dunque sufficiente relegare un simile concetto al regno assai poco pragmatico dei cartoni animati. In tutti i casi, tranne uno: quello del progetto MEOP (Marine Mammals Exploring the Oceans Pole to Pole) finanziato e gestito da un team eterogeneo di scienziati a partire dall’IPY (International Polar Year) del 2008, per un’ampia serie di obiettivi tra i quali avrebbe entro qualche anno figurato, per condivisibili ragioni, lo studio della formazione della più vasta e ricorrente tra tutte le polynye australi. Questo grazie al contenuto altamente risolutivo dell’insolito copricapo in questione, in realtà nient’altro che un SMRU (Sea Mammal Research Unit) fornito di un localizzatore GPS a batteria e sensori compatti, tra cui quello di temperatura e capacità elettrica, capace di quantificare il contenuto salino di un particolare tratto di mare. Oltre, a seconda dei casi, alle ulteriori due proposte di un misuratore di ossigeno e fluorimetro, capace di rilevare la tenue bioluminescenza di eventuali microrganismi incontrati dalle creature scelte nel corso delle loro peregrinazioni. Che possono includere balene o tartarughe, benché la foca resti quella maggiormente rilevante per il nostro spunto d’analisi odierno: dopo tutto sono soprattutto loro, ad esplorare naturalmente i confini di questi buchi antartici col fine di utilizzarli per prendere fiato al termine di una lunga nuotata. Animali catturati, sia chiaro, in maniera rigorosamente incruenta ed ai quali viene assicurato il suddetto meccanismo tramite particolari sostanze collose, destinate a staccarsi naturalmente nel giro di uno o due anni al massimo a seguire della muta. Il che garantisce, per fortuna, la liberazione dei suddetti dall’impegno mai preso di agire come ausili all’innata curiosità dell’uomo.

Problema certamente meno impellente nel caso contrapposto del progetto SOCCOM (Southern Ocean Carbon and Climate Observations and Modeling) finanziato questa volta unicamente dalla Fondazione Scientifica Nazionale degli Stati Uniti (NSF) al fine di studiare i mutamenti climatici che si stanno verificando in questi anni con un occhio oggettivo e privo d’influenze politiche di sorta. Il che ha portato, dopo vari approcci indiretti, all’impiego della soluzione-tipo di circa 200 galleggianti situati in posizioni strategiche del mare di Weddel, dotati di strumentazione capace di misurare ossigeno, pH, nitrato e salinità dell’acqua, spesso con metodologie di ridondanza al fine di assicurare la correttezza dei dati. Premurandosi quindi di collegare il tutto a un sistema di trasmissione immediato captabile da un singolo sito di raccolta, al fine di poter disporre di un’immagine in tempo reale di cosa stesse effettivamente succedendo, durante il progressivo ridursi, ed eventuale riformarsi, della più vasta e per certi versi inspiegabile voragine di questo pianeta. Il che ci porta senza ulteriori indugi ai nostri giorni ed al tipo di conclusioni che il mondo accademico ha saputo e voluto trarre, da questo ampio catalogo di risorse precedentemente inusitate, capaci di rivoluzionare il tipo di aspettative considerate lecite in materia di approfondimento dei fenomeni climatici della nostra Era.

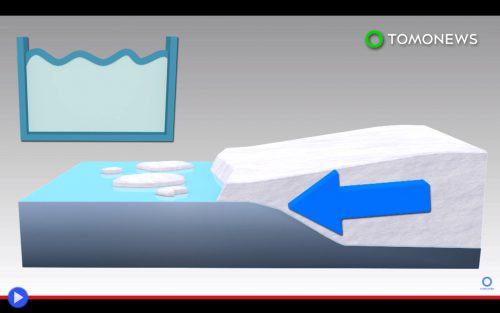

La tradizionale spiegazione, largamente empirica, del fenomeno di formazione delle polynya le vedeva effettivamente derivare dal ciclo dell’acqua calda spostato verso sud dalle correnti sottomarine dell’emisfero australe, che per una tendenza fisicamente irresistibile tendeva quindi a ritornare in superficie in prossimità delle coste, finché gelandosi per l’aria di queste latitudini il processo non subiva l’esatta inversione, mentre l’acqua fredda precipitava verso il basso, ritornando successivamente a salire. Una sorta di lavatrice senza tempo questa, ulteriormente accresciuta dall’influsso dei venti catabatici provenienti dall’entroterra, tuttavia incapace di giustificare a pieno l’occorrenza di polynye d’alto mare come quella citata in apertura. Ecco dunque come la raccolta dei dati da più fonti, catalogata ed approfondita in un nuovo studio di PhD Ethan C. Campbell del dipartimento oceanografico dell’Università di Washington e pubblicato sul numero di giugno della rivista Nature, ha offerto una nuova possibile giustificazione per l’intera faccenda. Riuscendo a mettere in relazione l’occorrenza di una serie di tempeste verificatosi negli ultimi anni con l’apertura delle voragini maggiormente significative, nonché lo stupefacente ed epocale ritorno della più grande che abbiamo mai avuto modo di studiare. Una posizione, la sua, sintetizzata nell’affermazione riportata da molti siti Internet: “L’oceano viene letteralmente rigirato, mescolandosi verticalmente come risposta a una simile circolazione fluidificata. Ecco la ragione per cui tali sconvolgimenti meteorologici hanno avuto un effetto tanto significativo.” Il che meriterebbe senz’altro ulteriori approfondimenti anche dal nostro punto di vista generico benché, come fin troppo spesso avviene, l’intero corpus resti per il momento offuscato dietro un sempre problematico paywall.

Il che potrà soltanto rallentare, ma non certo fermare, la nuova ondata di speculazioni, capace di sovvertire le limitate aspettative in merito all’interesse che l’opinione comune può dimostrare per le trasformazioni climatiche e geologiche della roccia che siamo destinati ad abitare. Almeno per qualche altra generazione a venire, prima che il costante richiamo delle stelle ci porti a distanze precedentemente inusitate. Lassù dove non sarà più possibile udire, indipendentemente dall’impegno, il latrante richiamo dei branchi di foche.