All’alba della vuota consuetudine, in mezzo alla foschia di un grigio tenue tendente al rosa, le dune si estendevano in un susseguirsi di gibbose preminenze paesaggistiche da sempre prive di un appellativo. Lo sguardo al timido risveglio, in mezzo al freddo che attanaglia, scorge allora una sporgente forma discoidale; cupa, insolita creatura segmentata, le zampe estese a sollevarsi controvento, le mandibole del tutto aperte come fossero una pinza. Difficile capirne le precise proporzioni, vista la collocazione nel surreale nulla delle circostanze avite. Per qualche tempo immobile, il protagonista solitario sembra suggere un qualcosa d’inusitato. Gradualmente, inesorabilmente, il sole sorge sopra l’arido paesaggio e sembra ciò costituire il primo annuncio di un segnale duraturo. Come un masso rotolante, la creatura di colore nero balza rapida in avanti, giù per la discesa del sabbioso declivio. In un attimo sparisce, quindi ricompare. Poi si allinea all’orizzonte, brevemente, prima di ridurre la sua sagoma fino alla virtuale invisibilità per l’occhio dell’osservatore umano. Dopo tutto e nonostante tale propensione alla rapidità inerente, quello scarabeo era un essere dalle proporzioni contenute. 10-15 mm al massimo, ma non per importanza: Onymacris plana, dal latino: zampe-lunghe appiattito.

Convergenza di caratteristiche, quanto fin qui descritto, tale da attirare l’attenzione di generazioni di studiosi interessati al suo stile di vita particolare. Ciò in funzione dell’ambiente, soprattutto, in cui egli prospera e si riproduce, niente meno che uno dei luoghi più inavvicinabili e letali di questo mondo. Namib è il nome del deserto dell’omonimo paese, sulla costa occidentale d’Africa attraversata dal Tropico del Capricorno, dove cadono in media circa 20 mm di pioggia nel corso di un’intero anno. E la temperatura media a mezzogiorno può aggirarsi attorno ai 40 gradi. Nel momento esatto, per intenderci, in cui l’essere citato è maggiormente attivo correndo in cerca di detriti commestibili portati via dal vento, alla velocità possibile di 0,9-1,2 metri al secondo, pari al ritmo di una camminata umana. Ovvero 40 lunghezze corporee, il che vorrebbe dire che se rapportata alle nostre proporzioni, agevolmente corrisponderebbe a 245 Km/h circa. Immaginate allora una creatura che si sforzi per raggiungere l’equivalenza di un’odierna auto sportiva. O anche l’auto sportiva stessa, mandata a quel regime sostenuto sotto il solleone di un simile ambiente assassino. Quanto potrebbe sopravvivere una simile presenza, prima del sopraggiungere del surriscaldamento finale? La risposta che è anche troppo chiara in tali casi teorici, è d’altronde capovolta per quanto concerne lo scarabeo. Che corre a oltranza e non accenna in alcun caso a fermarsi, quasi volesse seminare lungo il suo tragitto l’ombra implacabile della morte stessa. Un’impressione che consente di approcciarsi da un vettore insolito alla verità, come sapevano istintivamente gli scienziati già dagli anni ’80, quando studi preliminari dimostrarono mediante un termometro aghiforme come il calore accumulato dall’insetto non fosse superiore successivamente al completamento di un lungo tragitto disegnato a ritmi rapidi, in mezzo alle sabbie inospitali del suo luogo naturale di appartenenza. Ancorché nessuno avesse mai pensato, prima dell’ultimo anno appena trascorso, di poter riuscire a misurare i gradi del piccolo animale MENTRE era intento a correre tra la cima di una duna ed un’altra…

calore

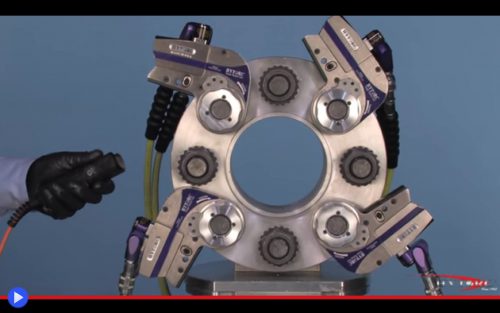

Piccola finestra sui sistemi per riuscire a stringere il bullone gigante

Problemi come questo furono una componente principale, fin dall’inizio, dell’interfaccia operativa sistematica tra il mondo industriale e coloro che costituiscono, al tempo stesso, i suoi arbitri e utilizzatori umani. Poiché nostra è la dicotomia tra l’ambizione e la condiscendenza, rispettivamente nei confronti di quanto è desiderabile ottenere in determinate circostanze, rispetto ai limiti fisici e mentali inerenti nel contesto tangibile dell’esistenza. E non vi è funzione maggiormente rilevante, di quella che collega il risultato perseguibile al margine d’errore latente. Prendiamo, per esempio, il caso della flangia: caratteristica strutturale di un tubo. Se non altra componente lineare di un impianto, che dovendosi trovare saldamente collocato saldamente in posizione, si troverà ad allargarsi perpendicolarmente in un disco finale; ragionevolmente traforato, ad intervalli regolari, da una serie di fori perfettamente tondi. E dentro di essi cosa mai potremmo prevedere prevedere, se non gli elementi che provvederanno a cementare l’ideale assemblaggio avvitandolo una serie plurima di volte, ancora e ancora, finche neanche in benché minimo refolo d’aria (per non parlar dell’acqua) possa uscire da una minima quanto indesiderabile fessura latente? Il che significa, signori, olio di gomito… Senz’altro, ma anche un certo grado di continuità e coerenza, come ebbe famosamente a rilevare l’impiegato del servizio idrico di New York J. H. Sharp nel 1931, frustrato dallo stringimento più che mai variabile, e purtroppo spesso insufficiente, nei diversi siti rilevanti della rete sotterranea urbana per la semplice ragione che anche utilizzando leve o moltiplicatori di forza, i nostri muscoli non sono stati concepiti per determinare in maniera scientifica quanto possa essere “abbastanza” in un contesto che fuoriesce largamente dalla nostra percezione naturale del mondo. Ecco qui che scaturì l’idea, destinata a un lungo seguito e processo evolutivo, della prima chiave dinamometrica manuale. Ovvero a quel tempo, nulla più che una chiave di manovra del tipo anglosassone (la tipica wrench) ma dotata di un complesso meccanismo di misurazione con deviazione della leva d’appoggio, per assegnare un numero alla resistenza del bullone di turno, indipendentemente dalla soggettiva percezione del suo utilizzatore. Il che poteva certamente funzionare, in una larga serie di contesti, ma che dire dell’evoluzione progressiva delle aspettative che potremmo al giorno d’oggi ricondurre ad una simile esigenza? Pensate a tal proposito al fissaggio di un albero di trasmissione tubolare di una centrale idroelettrica, di un grande motore navale o agli elementi strutturali di ponte sospeso. Tutte situazioni in cui la scala della forza necessaria, assieme alla sua precisione in fase di montaggio, si trovano semplicemente ad una scala largamente al di sopra dalle cognizioni precedenti. Ed è qui che l’energia muscolare umana, sostanzialmente, esce totalmente fuori dal quadro in essere. Lasciando il posto a tre diversi approcci: un pistone, la pressione, il calore interno. Ciascuno corrispondente ad una particolare tipologia di strumenti.

Cominciamo dunque il nostro elenco dall’attrezzo noto come chiave a torsione, che forse il più diffuso, ma non necessariamente versatile, dei tre approcci che andremo a citare. Quello consistente nell’impiego di un meccanismo a cassetta, ovvero finalizzato a ricoprire e circondare il bullone, coadiuvato da un raccordo corrispondente esattamente alla misura del componente, necessariamente collegato a due tubi di raccordo per l’immissione, a seconda dei casi, di fluido idraulico o aria ad altissima pressione. Tutto questo al fine d’indurre il moto in un cilindro dotato di una camma, che pur facendo avanti e indietro, può soltanto spingere innanzi l’ingranaggio esterno alla brugola, così da stringere (o allargare) il bullone. Simili strumenti, d’altra parte, devono per forza essere voltati dall’altra parte, nel caso in cui si debba stringere piuttosto che allargare, o viceversa…

Islanda, terra di vulcani. Che riscaldano foreste di banani.

È perciò soltanto scrutando verso la lunga strada delle stelle, che l’umanità può sinceramente interrogarsi sul valore dei risultati conseguiti fino a questo momento, l’effettiva necessità di adattarsi a nuove circostanze e la flessibilità degli approcci applicabili al futuro bisogno. Come realizzarsi, come sopravvivere, come respirare, come bere o mangiare… In luoghi dove ogni singolo seme germogliato dovrà essere per forza l’essenziale conseguenza di un approfondito processo di preparazione, basato sulle nostre conoscenze tecnologiche, coadiuvate da un sincero senso ingegneristico e creatività operativa. Poiché esistono dei luoghi, su questo pianeta, ove l’adattamento dei principi operativi agrari e biologici è tutt’altro che istintivo e spontaneo. Ma esistono sempre, senza eccezioni, delle scappatoie adattabili per l’obiettivo finale. Pensate, a tal proposito, a una nazione nell’esatto centro dell’Oceano Atlantico quasi del tutto priva di vegetazione ad alto fusto e a poche centinaia di chilometri dal Circolo Polare Artico, con una temperatura media annuale non più alta di 5 gradi (e in grado di raggiungere occasionalmente i -38) i cui abitanti si sono storicamente nutriti soltanto di carne, pesce, cavolo, patate e ortaggi da radice. Chiaramente, la frutta tropicale in tale luogo tenderà a raggiungere un costo proibitivo, sensibilmente superiore alla media dei paesi europei. Il che non avrebbe del resto impedito, nella prima parte del secolo scorso, all’Islanda di diventare uno degli importatori di banane pro capite più entusiastici al mondo (record matematicamente più accessibile, quando si vanta una popolazione totale di appena 300.000 abitanti).

Opportunità di guadagno difficile da tralasciare, in modo particolare a partire dagli anni ’20, quando i progressi compiuti in ambito di sfruttamento dell’energia geotermica avrebbero portato alla costruzione delle prime serre riscaldate 24 ore su 24, capaci di garantire un gradiente di temperatura rispetto all’esterno non troppo simile all’ipotetica costruzione futura di una colonia sulla Luna o Marte. Furono compiuti, quindi, i primi esperimenti giudicati incoraggianti, mentre schiere d’imprenditori approntavano gli spazi climaticamente controllati dove porre in opera la più vasta piantagione possibile del frutto giallo e ricurvo per massima eccellenza, i cui valori nutritivi sono pari soltanto all’invitante sapore paragonabile a un vero e proprio tesoro della natura. Ma la deludente scoperta, purtroppo, non tardò ad arrivare: fu scoperto infatti come il caldo fosse solamente una parte dell’equazione, con tutte le varietà prese in esame influenzate parimenti dalla lunghezza e frequenza delle ore diurne. Il che avrebbe ridotto sensibilmente la produzione ottenibile durante i mesi dell’oscuro inverno islandese, rallentando ulteriormente la crescita di una pianta erbacea già tanto difficile e laboriosa da sfruttare in un contesto commerciale. Il sogno fu perciò dichiarato, senza troppe cerimonie, un sostanziale fallimento e le piante vennero donate, con principali finalità di studio ed approfondimento, alla divisione rilevante dell’Università Agraria Nazionale, con sede principale a Hvanneyri. Eravamo prossimi, ormai, agli anni ’50 e l’oculato investimento dei fondi accademici stava iniziando a dare forma all’attuale aspetto del sito agricolo (e turistico) Hveragerdi, chiamato occasionalmente “la capitale termale del mondo intero”.

Tra il vapore incline a risalire verso l’alto in attraenti volute dalle fessure della crosta terrestre, sorsero una dopo l’altra serre dall’ingegnosa architettura. Ciascuna interconnessa, in modo assai rilevante, ad un sofisticato sistema di tubi e superfici termiche. Entro cui le invitanti bacche oblunghe, inconsapevoli di tutto, continuavano ostinatamente a propagar se stesse. E non solo!

Porta fuori quel bismuto dalla mia cucina!

Crunch, crunch, passata l’ora della colazione, inizia il susseguirsi dei momenti che compongono una mattinata. L’uomo tondo della ciotola, figura simile a un celeste consigliere: “Lascia stare, passa oltre. Lava la stoviglia e passa a fare qualche un cosa di più costruttivo.” Dice lui, con la veste candida e l’aureola sfolgorante. Ma la mente non può essere dissuasa. Al punto che sull’altra spalla, col forcone rosso ed un gran paio di corna, già parla lo spirito della solenne inquisizione: “Vuoi capire? Questo mondo devi possedere? Allora appoggia quel cucchiaio e mettiti a… Sperimentare.” Aah, la scienza! Non c’è niente di meglio, sul principio della noia, che uno studio approfondito, o la dimostrazione semplice e immediata, dei princìpi che sorreggono la Terra e l’Universo. Fisica, chimica, geometria! Tutto ciò che occorre è la materia prima, tempo libero ed un pizzico di spirito ribelle. Così nell’epoca di Internet, il proprio passatempo può persino diventare un modo per guadagnare, grazie alla pubblicità sui propri video di YouTube. Con ciò non voglio dire che dobbiate riprodurre quanto segue in casa vostra. Solamente i più prudenti, attenti e cauti praticanti, possono giocare coi cristalli. C’è pure il caso di persone, che facendosi prendere la mano hanno finito per farne un hobby pericoloso, finendo per lavorare nel retrobottega dell’industria dei fast food messicani (Heisenberg, vi dice niente questo nome?) Specifichiamo: nel presente caso si tratterebbe, in netto contrasto con l’apparenza, di una sostanza relativamente non-tossica, non radioattiva, neanche troppo velenosa… Quasi come l’olio di palma. E quello, almeno a giudicare dall’industria gastronomica internazionale, rientra a pieno tra i nostri ingredienti preferiti. Del resto, non è che il bismuto possa essere acquistato come nulla fosse su Amazon… anzi mi correggo… Non è che lo spediscano gratuitam…Ehm, ok. Soprassediamo. Chiusa la parentesi delle metafore, inizia l’osservazione del fenomeno. Aprite bene gli occhi. State per assistere a un miracolo della natura. Che a differenza dell’arcobaleno, non compare in modo spontaneo dopo la pioggia, ma richiede una serie di gesti ben precisi e attentamente pianificati.

Su quest’argomento, sono molti i praticanti che si estrinsecano sul Internet, alla ricerca di un successo che generalmente poi non tarda ad arrivare. Tra le diverse alternative, quindi, ho scelto di mostrare in apertura questo video dell’utente NightHawkInLight, l’ennesimo creativo o maker secondo la definizione più moderna, che quel giorno pareva particolarmente in vena, visto l’alto livello del montaggio e la qualità delle riprese messe in campo nella disanima di una tale procedura. Iniziamo con il presentare il personaggio principale: bismuto, bisemutum o wissmuth, sono i termini impiegati per riferirsi all’83° elemento della tavola periodica, un metallo affine all’arsenico ed all’antimonio, tossicità esclusa. Tanto che addirittura, visto l’alto peso in relazione alla densità, si è più volte pensato a soluzioni tecniche per impiegarlo al posto del piombo, che può notoriamente risultare nocivo per l’organismo umano. Proposito che generalmente risulta realizzabile soltanto nella creazione di leghe metalliche, visto il punto di fusione ancor più basso dell’alternativa, risultando fissato sui soli 271 gradi. In altri termini, capite che vuol dire… Potreste squagliare il bismuto sui fornelli della vostra cucina. Si ma perché farlo? Continuate a leggere (o guardate tutto il video) per scoprirlo. Tutto quello che occorre, per riprodurre il fenomeno, è una pentola o padella, sulla quale riscaldare la barretta, la pepita o qualsiasi altro sia il formato che vi siete procurati, fino alla liquefazione delle circostanze presenti. A quel punto, l’aspirante chimico dovrà rimuovere lo slag (parlando semplice, si tratta delle impurità) che si sarà raccolto nell’area superficiale, lasciando solamente la limpidità del liquido sottostante. Che poi verrà sapientemente trasferito, per tornare a quanto sopra delineato, ovvero nella ciotola dal bordo ampio, facendo affidamento sul trasferimento naturale di una forma che sia visivamente appagante. Con il progressivo raffreddarsi del materiale, dunque, si potrà assistere alla spontanea manifestazione di un… Qualcosa…