È sorprendente, e in qualche modo rassicurante, prendere nota di come non tutti i luoghi segregati o irraggiungibili siano stati necessariamente utilizzati nel corso della storia umana con finalità militari, costruendo su di essi valide fortezze, mura invalicabili o svettanti guardianie dotate di plurime piattaforme di tiro. Il che non ha impedito, d’altra parte, alla fantasia di galoppare con il suo immancabile entusiasmo, in maniera conforme alle percepite necessità di dare una forma estetica alle descrizioni di ciascun autore. Personaggi come George Martin e registi del calibro di Benioff e Weiss, ciascuno collegato a suo modo ad uno dei fenomeni televisivi di maggior portata dell’ultimo decennio: la serie del Trono di Spade, con le sue plurime battaglie, drammi e tradimenti tra le famiglie di un immaginario mondo liberamente ispirato all’Europa medievale. L’originale circostanza, caso vuole, per l’esistenza del tutto speculativa del castello noto come Roccia del Drago, costruito dall’antica dinastia dei re Targaryen come roccaforte utile all’allevamento del proprio animale simbolo, creatura sputafuoco dalle notevoli potenzialità belliche e proporzioni. Una dimora edificata tramite la fusione della roccia stessa, mediante l’utilizzo di arti magiche dimenticate, con alte torri, barbacani ad angolo retto e un mastio principale ricoperto dalle forme architettoniche allusive a teste di rettili ed ali di pipistrello, come si confà ad un simile contesto architettonico di rappresentanza. E potrebbe perciò risultare in una prima battuta perplesso, poi stupito, uno spettatore pregresso di tali puntate nell’avvicinarsi alla costa settentrionale dei Paesi Baschi ed in modo particolare non lontano dal comune di Bermeo, situato sul lato spagnolo di quel territorio, nel riconoscere il particolare luogo ma senza vedere quelle forti mura. Una valida allucinazione visuale, ovvero il semplice prodotto degli effetti speciali. Pur nell’assoluta e inconfondibile fedeltà del contesto d’appartenenza ed in modo particolare il suo unico percorso d’accesso, posto nuovamente al centro delle telecamere nel corso di alcune scene culmine del più recente prequel, House of the Dragon. Sto parlando, per l’appunto, del notevole isolotto di Gaztelugatxe (pron. Gas-Tii-Lu-Gat-seh) sopra le cui rocce a picco sul mare di Cantabria sorge davvero un piccolo edificio, dalla forma architettonica chiaramente dedicata alle attività sacre della Cristianità e tutto ciò che questo prevede. A partire, in base alla cronologia largamente speculativa di cui disponiamo, da un remoto nono secolo d.C, quando s’iniziò a narrare la storia locale di uno sbarco pregresso su queste spiagge di San Giovanni Battista in persona, con presumibili finalità di portarvi la novella del Signore e in qualche modo prima di recarsi nuovamente in Giordania, dove avrebbe poi subìto il martirio della decapitazione. Occasione durante la quale, narra il racconto, in assenza del pratico viale d’accesso che oggi possiamo ammirare, il santo avrebbe risalito il promontorio con soli tre balzi, lasciando altrettante impronte del proprio passaggio che avrebbero mistiche capacità taumaturgiche diventando il segno indelebile della benevolenza dell’Altissimo nei confronti dei suoi fedeli. Qualcosa che, invero, avrebbe potuto cambiare la qualifica di un tale luogo nell’ambiente fortemente militarizzato dei Sette Regni…

chiese

Il Diablo sul soffitto dipinto: vera chiesa del Rinascimento usata per pubblicizzare l’atteso videogame

È un fatto acclarato che le rappresentazioni del demonio nella storia della pittura risultino essere tutt’altro che rare, con molteplici e altrettanto validi approcci nel donare l’impressione al pubblico di un personaggio al tempo stesso orribile ed affascinante, in grado di ammaliare poco prima di tradire e condannare l’umanità. Come dimenticare, ad esempio, l’immagine di Sant’Agostino che affronta l’orribile Satana rettiliano nell’opera del 1475 del tedesco Michael Pacher, mentre quest’ultimo tenta d’imporgli l’inclusione del suo nome all’interno di un pesante tomo? O ancora la trionfante interpretazione di Raffaello (1518) in cui l’arcangelo Michele infilza Lucifero caduto con la sua lancia, mentre lo tiene a terra puntando il piede tra le scapole esattamente nel mezzo delle perdute ali. Simili creazioni d’altra parte, anche quando create per un contesto ecclesiastico, difficilmente avrebbero trovato il posto principale all’interno di una casa del Signore, vedendogli preferiti soggetti più consoni come episodi della Bibbia o le vite dei santi. Difficile immaginare perciò quale sarebbe stata l’impressione dell’arcivescovo di educazione gesuita van der Burch (1616-1644) principale finanziatore e committente per la versione finale della Chapelle des Jésuites di Cambrai, nel nord della Francia, nel vederla così come compare a partire dalla scorsa settimana: con il soffitto letteralmente dominato da una particolare interpretazione della dea Sumera trasformata in diavolo, Lilith la tentatrice, circondata da una serie di figure non propriamente affini alla visione collettiva del sacro. Una… Guerriera, potenzialmente ispirata alla figura d’Ippolita della mitologia greca. Un druidico individuo con l’elmo cornuto di Cernunnos, egli stesso non meno satanico della presunta antagonista della scena. Un brutale barbaro che impugna un’ascia bipenne, affiancato dalla versione vagamente punk di Giovanna d’Arco. E poi lupi mannari, morti rianimati, gargoyles ed altre entità ragionevolmente affini a un’incubo di autori come Bosch o Brueghel il Vecchio. In un’apparente glorificazione della violenza, che sarebbe ancora oggi vista come fortemente inappropriata all’interno di un simile contesto, non fosse per i lunghi anni trascorsi dall’ultima volta in cui l’edificio in questione è stato utilizzato col suo ruolo presunto, dopo aver trovato a partire dall’epoca della Rivoluzione più volte l’impiego di magazzino, caserma, deposito per le armi e persino cinema. Essendo in altri termini, fatta eccezione per un breve periodo durante il restauro della cattedrale di Cambrai a seguito dei bombardamenti della seconda guerra mondiale, probabilmente la singola chiesa più sconsacrata di Francia, che a partire dal presente momento sembrerebbe aver trovato un ulteriore compito nel novero pregresso delle molte mostre d’arte organizzate al suo interno. Quella di promuovere, come parte di un’acrobazia notevole del marketing contemporaneo, il quarto ed attesissimo episodio della notevole serie di videogiochi A-RPG (Action-Role Playing Game) Diablo, tanto antologica per i moderni appassionati, quanto possono dirsi tali le biografie del Vasari per gli estimatori dei Vecchi Maestri. Tutto ciò grazie al coinvolgimento, niente meno che essenziale, di alcuni veri ed abili artisti…

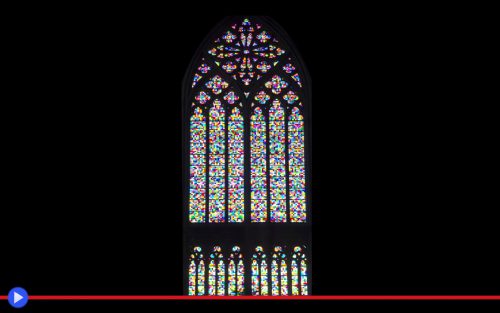

L’incredibile finestra postmoderna fuori dal contesto della cattedrale di Colonia

Voltando l’angolo che porta dall’ingresso della chiesa alla vasta e incommensurabile scenografia della sua navata, il visitatore potrà scorgere qualcosa d’inaspettato. Tra gli altri pilastri sormontati da archi a sesto acuto, in corrispondenza dei fregi ornati di pareti che si perdono nella penombra dei recessi più svettanti, come un milione di farfalle colorate, che paiono risplendere alimentate dal sacro fuoco di un’imperturbabile rivelazione. Soltanto voltandosi, mentre tenta di dare un senso a tale straordinaria visione, egli potrà scorgerne l’origine: la forma immediatamente riconoscibile del tipico finestrone gotico, “riempito” da qualcosa che può essere soltanto descritto come l’immagine di una schermata informatica successivamente a un blocco del tuo PC. Una cascata di pixel variopinti, resi limpidi e splendenti dall’astro diurno che si staglia dietro di loro, almeno in apparenza totalmente privi di alcun tipo di significato. L’opera di un grande artista, forse il maggior pittore vivente, la cui esperienza di vita non potrà più ripetersi, ma anche una particolare situazione di contesto, che per quanto ci è dato auspicare, non DOVRÀ più avere luogo a verificarsi. Semplicemente perché scaturisce dagli abissi più profondi e imperscrutabili della disperazione, pur avendo portato ad alcuni, inaspettati e singolari risvolti positivi.

Tra tutti e tutte coloro che, per fondamentale beneficio dell’umanità, si sforzarono di dare un contributo positivo a quel disastro senza precedenti che fu la seconda guerra mondiale, sussiste una particolare categoria che non viene spesso menzionata nei libri di storia. Sto parlando dei bauhütte o “muratori” secondo l’antica tradizione mitteleuropea, coloro che vivendo all’interno di anguste e instabili capanne sopra il tetto delle cattedrali tedesche, sfidarono con cadenza quasi quotidiana la caduta delle bombe alleate. Nel disperato, ma riuscito tentativo di mantenere intatte alcune delle opere d’arte tangibili più importanti mai lasciate alla posterità indivisa. Vedi un edificio come l’impressionante Kölner Dom (Duomo di Colonia) o ufficialmente Hohe Domkirche Sankt Petrus (La Chiesa Cattedrale di San Pietro) ovverosia semplicemente la chiesa gotica più imponente d’Europa e del mondo. Particolarmente celebre, in taluni circoli, per quella foto del 1944 in cui si erge maestosa ed indefessa in mezzo alle macerie di un’intera città di 700.000 persone, di cui ne restavano a quel punto, secondo le stime più ottimistiche, non più di 50.000. Ivi inclusi i suddetti scalpellini, che persino mentre risuonavano le sirene di allarme per i raid aerei restarono ai loro “posti di combattimento”, estinguendo le fiamme sul nascere e mantenendo l’antico tetto sgombro dai detriti che rischiavano di appesantirlo. Giungendo addirittura, in almeno un caso, a rinforzare un pilastro che era stato danneggiato, grazie all’aiuto di una parte della brava gente di Köln. Quando tuttavia il cappellano cattolico Philip Hannan, giungendo presso la città assieme al resto dell’82° Divisione Aviotrasportata, riuscì a rintracciare l’arcivescovo tedesco Josef Frings, per ottenere un mandato ecclesiastico a protezione e salvaguardia dell’importante edificio, esso appariva già danneggiato in molti aspetti. Il più evidente tra i quali, risultava essere la distruzione di ogni singola vetrata incorporata nelle sue alte mura. Inclusa quella forse più notevole, risalente all’era di completamento dopo circa sei secoli del maestoso progetto architettonico ed originariamente databile al 1863, che sul lato sud commemorava, con un elaborato intarsio di vetri colorati della vastità di 106 metri quadri, l’immagine e l’opera degli antichi Re cristiani dell’Era Medievale a seguire. Un vuoto che avrebbe necessitato, senz’ombra di dubbio, un’attenta pianificazione ed appropriato ripristino alle condizioni originali. Ma poiché una finestra di queste dimensioni costituisce un importante elemento strutturale, ancor prima che decorativo, non sarebbe del tutto fuori luogo affermare che fu necessario fare le cose in fretta, e sommariamente…

L’esperienza trasformativa di suonare le campane più grandi al mondo

Il paese orientale della Birmania è connesso nell’ideale comune a molte caratteristiche distintive, benché una in particolare sembri essere sfuggita nei secoli alla percezione della collettività distante: l’eccezionale abilità dei propri fonditori, che nel 1583 avrebbe portato il mercante veneziano in visita Gasparo Balbi a scrivere, nei suoi diari: “E nella grande sala [del sovrano] è presente una grande campana che abbiamo misurato, e scoperto avere una larghezza di sette passi e tre mani ed è completamente ricoperta di lettere, ma di un tipo che nessuna Nazione potrebbe mai riuscire a decifrare”. Un oggetto che nella realtà dei fatti il mondo non aveva semplicemente mai avuto modo d’immaginare, quando re Dhammazedi l’aveva fatto costruire esattamente 99 anni prima e che cinque lustri a quella parte, a causa della cupidigia di qualcuno, avrebbe cessato di esistere per gli occhi e le orecchie degli uomini a venire. Immaginate, dunque questa campana del peso di 180.000 viss, pari a 294 tonnellate, del tipo convenzionalmente definito con il termine giapponese di bonshō e concepita per essere suonata con il colpo di un letterale ariete vibrato dall’esterno, mentre resta statica in un tempio dedicato a celebrare la magnificenza dell’Universo. Così come la vide per la prima volta, a quanto si narra, il noto avventuriero e signore della guerra mercenario Filipe de Brito e Nicote, che attorno al 1590 si era ormai ritagliato un territorio sotto il suo esclusivo controllo nella regione meridionale di Syriam, oggi nota come Thanlyin. Finché al termine di una serie di feroci battaglie lungo il corso del fiume Bago, assistito da forze armate del regno di Arakan, non giunse presso la grande pagoda di Shwedagon, elaborando quel tipo d’idea in linea teorica priva di complicazioni, ma che tipicamente tende a portare dritti fino alla più assoluta dannazione: di lì a poco, lui e i suoi uomini avrebbero fatto rotolare l’imponente bottino di guerra giù dalla collina di Singuttara, per caricarlo laboriosamente su una chiatta precedentemente collocata lungo il corso del fiume Pazundaung. Con l’intenzione di trainarla fino a Syriam con la propria nave ammiraglia, per fonderla e ricavarne una quantità considerevole di bocche da fuoco. Se non che l’imponente orpello, semplicemente troppo pesante per il natante che doveva occupare, lo portò a disintegrarsi letteralmente di lì a poco, sprofondando sul fondo del fiume dove, si ritiene, potrebbe trovarsi ancora oggi. E questo fu l’epilogo, sostanzialmente, della nostra narrazione.

Se non che l’umana passione per ciò che è fatto di metallo e suona come il segno che dà inizio al giorno dell’Apocalisse, almeno in base all’ideale occidentale, non sarebbe certo cessato in quel frangente, portando ai reiterati sorpassi nei 600 anni successivi tra creazioni birmane, come la campana di Mingun da 88 tonnellate, ed altre giapponesi, vedi quelle del tempio Tōdai-ji, Chion-in e Shitennō-ji (44, 67, 114). Questo almeno finché nell’anno 2000 con la sua partecipazione inaspettata alla tenzone, il tempio cinese del Buddha delle Pianure Centrali – 中原大佛 (Zhōngyuán dàfú) famoso per la sua statua gargantuesca dell’Altissimo, non avrebbe infranto ogni record verificato: il risultato potete vederlo nel video di apertura, col turista che suona per tre volte la cosiddetta Campana della Buona Fortuna – 吉祥钟 (Jíxiáng zhōng) dietro il pagamento di 200 RMB (pari a circa 13 euro) composta di 116 ponderose tonnellate di materiale bronzeo, comunque poco più di un terzo della leggendaria opera rinascimentale di Dhammazedi. Il fatto da considerare è che il concetto stesso di campana d’Oriente, con la sua forma imponente e priva di batacchio, collocata direttamente in terra o su una bassa piattaforma rialzata, possiede margini di tolleranza assai maggiori su cosa fosse realizzabile in anticipo all’epoca moderna, anche e soprattutto per l’aspetto logistico della sua collocazione. Il che non avrebbe comunque impedito, ad una cultura in modo particolare tra tutte quelle situate oltre i confini d’Europa, di raggiungere dei risultati di portata simile ancorché non proprio equivalente…